L’alpha et l’oméga d’Olivier Megaton

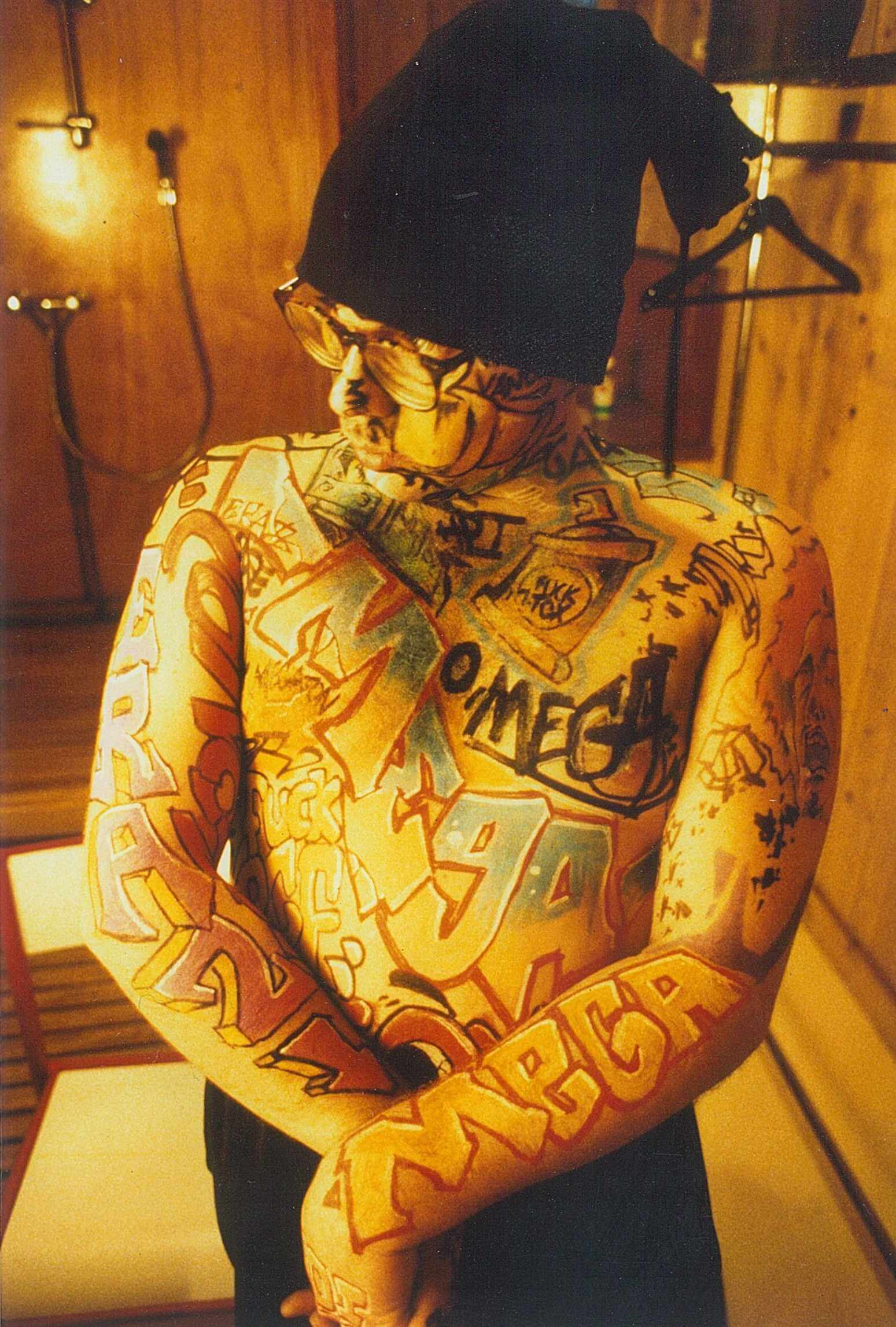

Avant d’être un réalisateur de blockbusters, Olivier Megaton a été un précurseur du graffiti français et a écumé les milieux alternatifs, du punk au rap. Entretien avec un cinéaste dont la vie a vu toutes les couleurs.

Olivier Megaton est d’abord connu pour être le réalisateur français titulaire du deuxième plus grand nombre d’entrées en salle. Le film ? Un blockbuster d’action, Taken 2, produit avec Europacorp dont il est dans le giron depuis presque vingt ans. À l’origine, Olivier ne se destinait pourtant pas aux films d’action. Pas même au cinéma. À l’aube des années quatre-vingt, il n’est qu’un adolescent qui trouve refuge dans la rue et les milieux alternatifs, alors que la France de Pompidou et Giscard connaît son chant du cygne. Avec sa curiosité, Olivier transformera vite ses errances en motivation. Attiré par le travail des pochoiristes français, côtoyant des squats où les débats politiques ont leur place, il deviendra l’un des précurseurs du graffiti en France, bien avant que la vague du tag révolutionne une deuxième fois les paysages urbains.

De ces milieux alternatifs dans lesquels il traîne, de la rue qu’il côtoie et peint, Olivier héritera d’une image de bagarreur bourru, mais aussi de quelqu’un d’impliqué et motivé, dont l’obsession est de faire. D’apparence solitaire mais attentif, il s’implique et laisse sa curiosité l’aiguiller sur chaque voie que les milieux qu’il fréquente lui proposent. Jusqu’à rencontrer un certain Jean-Baptiste Mondino qui l’emmènera vers le cinéma. C’est à ce moment que tout se croise, des cauchemars que Megaton fait depuis gamin au graffiti, en passant par les Béruriers Noirs, l’antifacisme où la mort de son ami Zone. Olivier devient réalisateur malgré lui et découvre un métier, d’abord par le court métrage, puis ensuite par les clips, notamment de rap.

C’est cette histoire loin des parcours habituels du milieu hip-hop que cet entretien raconte. Il est éclairé par les témoignage de Spray, lui aussi l’un des premiers graffiteurs sur Paris, et de Shuck2, icône du tag et du graffiti français en plus d’être un ancien des Black Dragons. Une interview entre la bichromie des souvenirs des années quatre-vingt et les couleurs du graffiti puis du cinéma.

Beaux arts, punk et culture alternative Du pochoir à la bombe de 400 ml

On me dit souvent qu’il n’y a pas de documents qui résument l’histoire du graffiti telle qu’elle a été. Tout le monde refait l’histoire du graffiti, en permanence. Et comme il n’y a pas d’intérêt économique à dire la véritable histoire, personne ne la raconte. Moi je refuse les docus, les films, les sollicitations sur ce sujet. J’ai essayé au début des années quatre-vingt-dix, j’ai été à New York faire des recherches, j’ai interviewé Crash, Lee, Daze, Dondi, tourné en Super 8 mais ça n’intéressait personne. Le premier long métrage que j’ai écrit parlait aussi de graffiti, également de DJs, mêlés dans l’underground à des histoires de services secrets. Ça s’appelait Le Désespoir des singes et ça n’intéressait pas non plus grand monde. La seule conclusion à en tirer est que les mecs comme moi étions de toute façon des banlieusards acharnés qui étions incompréhensibles. On ne savait pas parler de ce qu’on faisait. On avait nos codes, notre conscience politique et personne nous comprenait. Au final, ce n’est jamais nous qui avons parlé de l’histoire du graffiti. Ceux qui en ont parlé n’étaient pas des banlieusards acharnés comme pouvait l’être Shuck2. Writters par exemple ça ne m’a pas parlé comme documentaire. Style Wars est le seul documentaire sur le graffiti que je juge fidèle à l’esprit que j’ai connu. Tout ce qui a été fait après n’a été qu’une vision de ce que les médias ont voulu dire dans les années quatre-vingt-dix. Ce n’est même pas que Writters est faux. C’est juste que c’est une parcelle de l’histoire. Mais tout le monde pense que c’est l’Histoire. Il n’y a que quand un mec comme Banksy dit que Blek le Rat est son inspiration [Pochoiriste français né en 1952, NDLR], ou encore Jef Aérosol que les gens se réveillent. Alors que Blek ou Jef ont été laissés dans le placard de l’Histoire durant des années par les graffeurs. Pourtant ce sont eux les vrais précurseurs.

On mixe souvent graffiti et l’image qu’on a de la banlieue, comme si le graffiti était tombé du ciel. Mais on n’avait pas la télé en banlieue, ou quand on l’avait, on n’avait à peine le droit de la regarder et il y avait trois chaînes. Tout le monde oublie ça. On n’a pas vu des américains faire du graffiti à la télé du jour en lendemain en disant : « c’est génial ! » Ici en France, le graffiti s’est déclenché dans les milieux alternatifs et punk. Rien que dire ça, ça montre que ce n’est pas aussi simple qu’une révélation venue de New York déposée par la télévision et adressée à la banlieue. Personnellement par exemple, j’ai commencé avec les pochoirs, ce qui est vraiment quelque chose issu de la culture punk et alternative des années soixante-dix et quatre-vingt. Dans les années soixante-dix, ce sont vraiment les Beaux Arts [En référence à l’école, NDLR] et l’héritage de mai 68 qui font l’émulation artistique. C’est l’époque où il y a des créations de facs, des squats, c’est toute cette évolution de la société culturelle française qui s’est faite en réaction aux mandats de Pompidou et surtout de Giscard. Sept ans de Giscardisme, c’était un septennat face à un mur. Ce n’était pas la fête tous les jours.

Le pochoir est de toute façon quelque chose de très franco français. Il est apparu dans la rue à cette époque post Mai 68. C’était une façon de transposer les affiches dans la rue et il n’y avait pas plus Beaux Arts. Un mec comme Ernest Pignon-Ernest, quand tu voyais ses pochoirs dans la rue tu avais envie de les emporter chez toi. Tu te dis que le mec a touché quelque chose de très particulier et toi tu n’as pas cette culture-là. Tu t’interroges sur la technique des mecs : comment il dessine ? Pourquoi à cet endroit ? Comment il l’a trouvé et pourquoi cet endroit marche aussi bien ? Tout ça, c’est en retournant à la fac bien plus tard que je l’ai compris. Il y avait aussi une question sociale derrière tout ça, car on n’avait pas tous les mêmes moyens. Les premiers taggueurs ou graffeurs n’étaient pas tous des dessinateurs et ne passaient pas tous par la case études par exemple. C’était aussi économique. Bando était franco-américain et avait les moyens d’aller aux USA par exemple. Les mecs de la Force Alpha venaient des beaux quartiers. Le rap comme le hip-hop sont aussi venus en France par la bourgeoisie. Pour parler de tout ça faut se remettre dans la logique politique et économique de l’époque, les milieux par lesquels le graffiti est arrivé.

Moi la chance que j’ai eue c’est d’être curieux et d’être aux bons endroits pour voir des mecs des Beaux Arts réaliser des pochoirs, des graffitis et me dire : « si eux le font, pourquoi pas moi ? » Le pochoir, tout ce qu’on appelle aujourd’hui de façon fourre-tout le street-art, dans les années soixante-dix et début quatre-vingt, c’était vraiment un truc qui venait de gens ayant fait des écoles d’art, qui pensaient une démarche artistique. Ces mecs sont des vrais artistes, ils ont su se dire qu’il y a d’autres gens qui pouvaient regarder ce qu’ils faisaient. À l’inverse, toute la vague graffiti et tag qu’il y a eu ensuite, son débat principal c’était que le graffiti devait être vandale. Mais être vus par d’autres personnes que celles de leur groupe ? Ça les tagueurs l’ont un moment trop mis de côté. Au départ, personne ne revendiquait le vandalisme dans le graffiti, le pochoir. C’était juste pour le geste, pour dire des choses et pour exister.

À Moscou, fin des années 80, sur l’unique mur de la ville à l’époque.

La culture punk rock était un canalisateur. Elle était-là avant le hip-hop, avant la culture reggae même. Bob Marley, on l’a réellement découvert avec des années de retard. Ça a vraiment été avec son premier concert au Bourget en 1980 qui a scellé le truc. Tout était long, la communication était compliquée. Nous sommes nombreux à avoir découvert le graffiti et le tag avant le rap. Un groupe comme les Clash était un vrai vecteur. Quand tu entends « Police and Thieves », [Une reprise de Lee Perry par The Clash, NDLR] tu captes. Les mecs nous ont communiqué cette culture du reggae. Les Anglais étaient de toute façon super en avance sur nous et on allait énormément là-bas. On ramenait des Dr. Martens pour faire du business, et là-bas, c’était la cour des miracles mais il y avait des concerts tout le temps, notamment le concert organisé par le parti travailliste où se croisaient toutes les scènes reggae et punk de l’époque. Mais il y avait aussi de vrais réseaux, des points de chute. Ça existerait aujourd’hui, je n’y enverrai pas mon fils tellement c’était la cour des miracles. On allait aux concerts là-bas, on se posait dans des squats à Brixton ou à l’Ambulance Station. C’était des endroits… [Sourire] Mais c’était riche en tout. Dans Paris et sa banlieue, on avait aussi nos squats c’était pareil, on était juste un peu en retard. Les gens peignaient, tu rencontrais plein de monde, ça t’inspirait et te donnait envie. Moi je n’étais pas musicien, alors je peignais. En 1980, j’avais quinze ans et c’est là que j’ai eu conscience que j’avais envie de peindre dans la rue. Ce sont des petits signes, des ombres de Blek, des pochoirs de Mesnager, et puis enfin les premiers tags et ces mecs que tu croises et qui te donnent envie. Puis arrive le moment où dans un squat tu finis par trouver un atelier et tu te perfectionnes tout en continuant dans la rue car c’est ce que tu aimes. Les gens dans les squats, les artistes issus de Mai 68 qui peignaient nous ont beaucoup apporté, notamment politiquement.Tout ça pour dire que tu ne deviens pas tagueur dans la rue du jour au lendemain. Idem pour les opinions politiques, pour l’implication dans le milieu alternatif. C’étaient vraiment des processus lents, des rencontres, des découvertes.

Pensée alternative Squats, bagarres et service d’ordre

Le punk rock était aussi plein réseaux politiques, l’extrême gauche y était implantée, elle véhiculait ce genre de musiques, elle croisait la musique et les pratiques artistiques dans les squats. Du coup je me suis retrouvé dans des squats politisés comme rue Pali-Kao ou Les Cascades. Puis on a monté L’Usine à Montreuil. [Squat à Montreuil dont une partie de l’histoire est racontée ici par Gérald Biot, NDLR] On y faisait des concerts et pour les annoncer, on peignait. Le pochoir a aussi vécu à travers le prisme des concerts, il complétait voire remplaçait les affiches. Traîner avec des gens d’extrême gauche m’a également éveillé. Ça permet de comprendre la politique, avec des gens qui réfléchissent mieux que toi. C’était la fin des autonomes qui se délitaient peu à peu, Action Directe était encore une ombre au-dessus de tout ce petit monde mais il n’y avait plus vraiment de cohésion, ni d’idées ou de but communs. Les gens ne peuvent pas comprendre cette période. Tout était possible, il y avait plein de concerts, de squats, c’était complexe, dense, bien plus qu’aujourd’hui. Après, le style, les bandes, tout ça, le punk a une capacité à t’en nettoyer. Très rapidement, j’ai vu que les bandes politiques se déchiraient entre elles, parfois de façon très violente avec des retournements de situation improbables. Mais le punk t’apprend qu’il n’y a pas de bande, pas de mode et que tu te retrouveras tout seul quoi qu’il arrive. Évidemment, tu as des potes à vie, des influences mais… Tu es dans un degré, un niveau, une classe… Même dans le graffiti il faut être le meilleur de ta strate si tu veux être là-dedans. Même là il y a des codes culturels. Très vite tu es bloqué par ton groupe. Sortir des us et coutumes du groupe, c’est mal vu. Moi je ne les avais pas et j’ai rapidement compris que je devais les intégrer.

Quand au tout début des années quatre-vingt ont commencé les concerts alternatifs, il y avait à l’époque Rosebud et KCP qui étaient des services d’ordres professionnels. Et ces services d’ordre étaient noyautés par l’extrême droite. Rosebud par exemple c’était le MNR, KCP c’était des bikers. Bref, on se retrouvait encadrés par des gens qui ne partageaient pas nos idées. Donc, quand tu te retrouves dans des concerts où ça tourne à l’affrontement entre le public et le service d’ordre, ça devient compliqué… Même des gros concerts loin du milieu alternatif ont fini en pugilat général, comme celui de Kiss. L’un des lieux où il y avait pas mal de concerts c’était au chapiteau de Balard. Fin des années soixante-dix, le pavillon Baltard était encore un lieu où il y avait des concerts. Là aussi, ça se finissait souvent en baston. [À ce sujet, voir le court article témoignant de ce problème à la page dix de cette archive du journal La Gueule Ouverte, NDLR] Chaque lieu avait ses incidents en fait.

Évidemment, quand la scène alternative s’est organisée, il a été interdit que ça se reproduise. Donc le milieu alternatif a commencé à monter ses propres services d’ordre. Là le problème s’est inversé. Ce sont les skins d’extrême-droite qui venaient foutre la merde, se pointaient à nos concerts. On a décidé de vraiment s’organiser et ça a commencé avec un festival à Carantec en Bretagne où il y a eu le premier service d’ordre organisé, avec des fouilles, tout ça. Mais personne n’était professionnel. C’était encore de la grande improvisation.

C’est durant cette période que j’ai commencé à faire partie de ces services d’ordre, que ce soit dans les squats ou en salle. Quand j’étais petit on me surnommait le Rubik’s Cube, car j’en avais toujours un sur moi pour me concentrer, et aussi parce que j’étais intéressé par les filières scientifiques, l’esprit logique. Mais en réalité je n’aimais pas beaucoup l’école, je m’y prenais souvent la tête et m’y battais souvent. Je vivais à Vélizy, en bordure de l’autoroute, avant de faire un peu le tour de l’Île de France, les Agnettes, Aubervilliers, etc. Assez jeune, je me suis mis à pratiquer des sports de combat et ça m’a vachement organisé. D’apparence, j’ai un côté très brut, assez primitif, mais l’entraînement a été un vrai apprentissage de la discipline. Ça m’a structuré. Comme je faisais de la boxe thaïlandaise on m’a demandé de faire partie du truc. Je me suis retrouvé à faire S.O [Acronyme pour Service d’Ordre, NDLR] en Bretagne ou même au Mans pour un concert de La Souris Déglinguée [Groupe de punk actif dans les milieux alternatifs et anarchistes, NDLR] et de Skrewdriver. Là tu te dis : « Skrewdriver ? Mais c’est un groupe d’extrême droite anglaise ! » Et tu sais que tu vas te retrouver face à deux cent cinquante têtes rasées venues pour l’occasion. Nous on est six pour tout le service d’ordre. Six ! Sergio, Patrick, Eric le Red que je considère comme le premier et seul Redskin de France, François des Garçons Bouchers, Yves Boxe Thaï et moi. On sait qu’on a aucune chance pour le soir même. Alors qu’est-ce qu’on a fait ? À six, toute l’après-midi, on a semé la terreur sur le parking devant la salle, au fur et à mesure que des skins d’extrême-droite arrivaient des quatre coins de la France. C’était de l’intimidation en fait. C’était con et débile, mais c’est comme ça que tu te faisais respecter. Ça créait des réputations et ça fonctionnait partout pareil, même aux Halles.

Cette époque où les squats s’organisent, où les concerts deviennent de de plus en plus gros, c’est aussi celle où l’extrême droite est très active. Et c’est aussi le moment où Les Béruriers Noirs grandissent. On s’est aperçu qu’ils devenaient une vraie cible pour l’extrême droite, on les soupçonnait de vouloir monter un attentat contre le groupe. La scène punk attirait de plus en plus de monde. Donc au titre de service d’ordre, les responsabilités ont grandi elles-aussi. Quand tu as mille personnes, un mouvement de panique peut faire dix morts. On a donc créé un service d’ordre spécifique autour des Bérus. J’en faisais partie, j’étais l’un des plus jeunes. C’est un SO qui s’est formé par nécessité. Et en face de nous, on avait des psychopathes d’extrême droite comme Batskin, Sniff, Jimmy, Le Tyran ou Porky. Ces mecs étaient des vraies bêtes de baston. Porky, ce n’était même plus une masse, c’était un golgoth. Je l’ai vu à Levallois, devant un concert de ska, prendre à bout de bras une petite moto garée dans la rue et la jeter dans la vitre du bar où le concert avait lieu. Quand des choses comme ça arrivent, tu te mets à réfléchir différemment et tu es content d’être structuré par ta pratique d’un sport de combat. C’est dans ce genre de moments, devant un mec pareil, où tu dois prendre le temps de te demander : « par où je commence si je veux survivre ? » [Rires]

Cette expérience des services d’ordre m’a aussi fait relativiser ce que j’avais vécu et vivais dans le graffiti. Quand tu te fais tirer dessus à Cherbourg lors d’un concert, qu’à Dieppe tu te retrouves dans une bagarre avec des fusiliers marins raides bourrés et surentraînés, c’est vraiment très violent. On a fait la France entière avec les Bérus, avec les Ludwig et on vécu des scènes dignes de films. On protégeait aussi les Bérus d’eux-mêmes, car tout le monde n’était pas bien attentionné, mais surtout, le milieu d’extrême droite était beaucoup plus actif qu’aujourd’hui. Ou en tous cas il l’était différemment. C’était vraiment des bandes, de Tolbiac, de Gambetta, qui venaient à chaque concert, qui se montraient sans aucun scrupule. Et le plus marrant, c’est qu’il n’y en avait pas un qui était Français de souche comme ils disent. Sniff était iranien, Porky était turc, et ne parlons pas de Bat. C’était très bizarre. Mais c’est là aussi que c’est intéressant. Un des skins français les plus connus dans le monde s’appelle Farid. C’est étonnant quand même non ? [Sourire] Ce n’était pas le mythe du blanc aux yeux bleus, et tous ces mecs-là étaient des personnalités. Ça peut paraître choquant ce que je vais dire, mais finalement, sans s’en rendre compte, ils représentaient eux-aussi la richesse de la France si je peux dire. Ils étaient quelque part représentatifs de ce pays plein de paradoxes, à ce moment-là rempli de personnalités complètement hors-normes, quel que soit le camp. De notre côté, on allait au GUD tous les quinze jours, on allait à Assas foutre le bordel. Aujourd’hui, tout le monde parle d’antifascisme mais je n’ai pas vu grand monde à la fête de Jeanne d’Arc pour cartonner. Quand on était dans l’antifascisme, on passait notre temps à se cartonner avec des skins et des fafs. Et il y avait un mec, à chaque fois qu’on se faisait tous arrêter, skins d’extrême-droite comme antifacistes, qui était très vite libéré. Aujourd’hui encore, c’est le plus connu d’entre eux.

Graffiti, métro et vandalisme Manipulations et criminalisation

C’est une époque où les RG étaient également très actifs. On l’a vécu dans le milieu alternatif, mais aussi dans le graffiti. De toute façon, les deux étaient connectés. ils secouaient souvent le groupe en réalisant des arrestations. Il y avait aussi des balances dans le graffiti. Quand un mec se faisait choper, des mineurs par exemple, il y avait des noms qui revenaient. La brigade du treizième arrondissement était particulièrement active sur le sujet à l’époque et c’était facile pour eux, car on n’était pas si nombreux. Ils débarquaient et nous arrêtaient parfois sans qu’on sache pourquoi. Même une fois en passant la frontière en rentrant de Suisse, les menottes direct. Tu te dis : « mais qu’est-ce qu’il se passe ? » Et pendant une semaine, t’es trimballé là-dedans. C’est une semaine compliquée. Tu avais des avis de recherche sur le crâne sans savoir pourquoi. Ils n’ont pas grand chose contre toi, mais ils te testent, te rappellent qu’ils existent et te font passer une semaine compliquée. On est nombreux à s’être faits arrêter à l’époque. Quand tu te faisais arrêter, on te faisait comprendre que soit tu disparaissais des radars pendant un an ou deux, soit direct tu te barrais dix jours à Bois D’Arcy et personne ne serait au courant. Évidemment, la France n’était pas le Chili ou l’Argentine, mais c’était un peu dur. Et à l’époque, ce n’était pas une fierté de se faire attraper ou de faire de la prison. Tu passais un peu pour le crétin de service qui s’est fait arrêter.

« Par où je commence si je veux survivre ? »

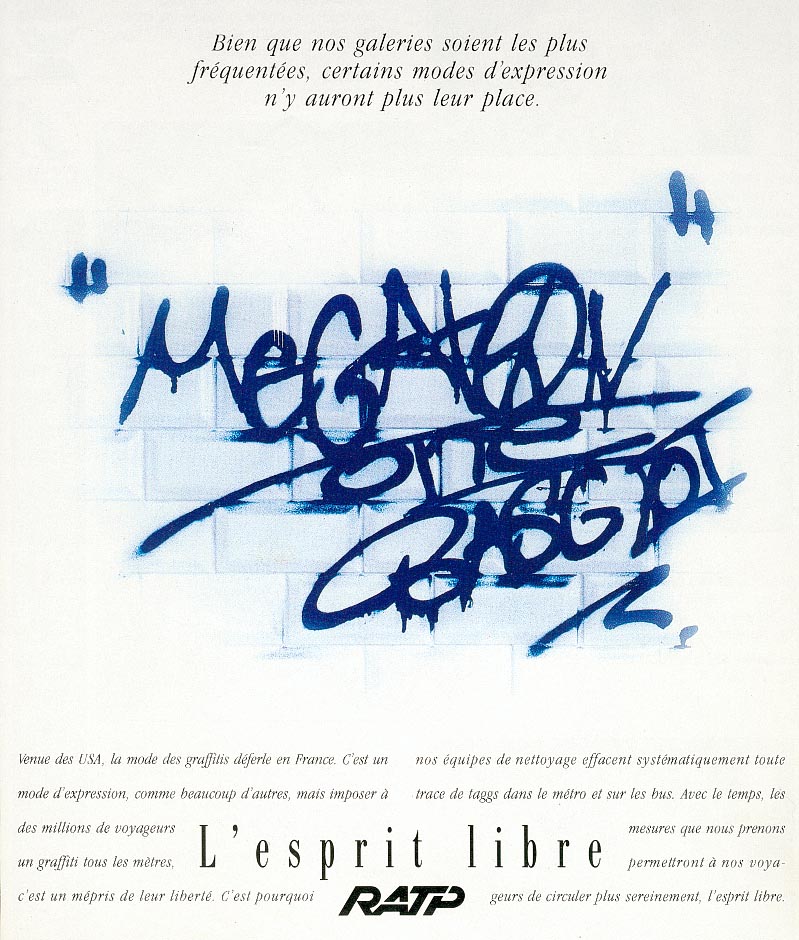

À la fin des années quatre-vingt, le graffiti a été bien plus criminalisé qu’il n’était politique. Et quelques années plus tard, l’épisode du Louvre [En 1991, la station de métro Louvre avait été lourdement taguée et de lourdes peines de prison avait été prononcées, l’affaire avait été érigée en symbole, NDLR] est tombé pile pour achever ce calendrier de la criminalisation du graffiti par la Mairie de Paris. Aujourd’hui, on dit que le fait d’avoir taggué cette station de métro était révolutionnaire. Ça n’enlève rien à la passion de ceux qui l’ont fait, mais il ne faut pas nous dire que c’est un truc politique d’avoir ravagé cette station. C’est l’État et la Mairie de Paris qui en ont fait un usage politique. C’est comme le pont de Cristo avec Mitterrand et Lang qui s’approprient ce que doit être Paris demain : une ville musée. La répression a créé une émulation chez les graffeurs, c’est la seule chose de bien qu’elle a eue. Mais il faut remettre les choses à leur place, les mecs n’ont pas taggué La Joconde, ça reste une station de métro. OK, c’était un symbole, mais à qui a servi ce symbole ? À la maire de Paris qui a dit : « regardez ces enculés de graffiteurs, ils s’attaquent à l’art alors qu’on leur donne une place dans les galeries. » C’était le travail de sape de plusieurs années de discours politique, quand on nous a rentré en tête que venir de banlieue était mauvais pour notre avenir, qu’il y a eu tout ce montage sur le rapport banlieue et délinquance. Ce montage entre banlieue et délinquance commence avec l’arrivée de Pasqua au milieu des années quatre-vingt, où la sécurité devient un discours électoraliste. Et Chirac, maire de Paris, a importé la communication de Edward I. Koch, le maire de New York qu’il rencontre au milieu des années quatre-vingt. Il importe et transpose cette communication politique en France en fait. Alors un épisode comme celui du Louvre, c’était du pain béni pour criminaliser définitivement le graffiti. Le graffiti est devenu un ennemi créé de toutes pièces. Et comme on est dans un pays où plus tu interdis, plus les gens agissent en réaction à l’interdiction, ça a tout libéré. Dans un sens on peut leur dire merci, car ça a fait exploser le graffiti. C’est durant cette répression dont le Louvre a été l’apogée que le côté vandale a commencé à prendre le dessus. Mais nous au début, on ne pensait absolument pas à être vandale. C’est aussi l’époque où on nous donne des murs, où le graffiti commence à rentrer dans les galeries. C’est le moment où tout ça devient commercialisable, marketable. Quand tu fais le bilan de cette histoire, c’est la politique qui a utilisé l’épisode du Louvre et a manipulé le graffiti pour le normaliser. Un moment ou un autre, on a tous été manipulés. Et il n’y avait pas de leader pour porter quoi que ce soit en face. Le seul leader qui est apparu, c’est Banksy, qui est devenu le leader de la peinture urbaine. Il est intelligent, très entouré, c’est un peu le Macron du graffiti. J’étais à des millions de kilomètres de cette intelligence, de cette stratégie. Au lieu de renverser les codes, moi je les ai pris en pleine poire comme avec l’histoire de la RATP.

Une petite boîte de com recommandée par un galeriste qui exposait des graffiteurs, m’a demandé de signer pour un truc de bombes de nettoyant, une campagne commerciale. Et j’ai découvert bien plus tard qu’ils allaient utiliser ce tag pour une campagne RATP. Imagine la surprise quelques mois plus tard quand on m’a appelé et qu’on m’a demandé si j’avais vu les journaux. Il y avait mon nom dans tous les canards et magazines de France… Ça faisait partie de leur stratégie de s’approprier des noms, pour gagner en authenticité. Le galeriste que j’ai copieusement insulté m’a dit que j’aurais dû m’en douter. Mais jamais il n’avait été question de RATP. De toute façon, le mal était fait, surtout dans un milieu qui est déjà très aux abois de tous ragots, où personne ne s’est demandé comment mon nom était arrivé sur cette campagne de communication. Personne ne s’est dit : « il y a un truc qui colle pas. » Et je n’avais pas grand-chose à faire. C’était fait. Cette épisode a été compliqué. Ce n’est jamais allé trop loin, mais il y a eu quelques soucis. Heureusement que l’autre partie de ma vie dans les S.O m’a permis de réagir en conséquence. L’ironie de cette histoire, c’est que j’ai finalement peut-être été la personne de la peinture urbaine dont la signature artistique et le nom ont été le plus diffusés et dupliqués, probablement plus que n’importe qui d’autre de toute l’histoire de la peinture urbaine à l’époque et pendant longtemps. Mais ce n’était pas pour les bonnes raisons. Reconnaissance, je ne te verrai donc jamais même si j’y ai du coup vu plus clair sur l’échiquier du graffiti.

Le graffiti, c’est quelque chose que j’avais découvert après les pochoirs. Je vois ça pour la première fois lors d’un concert des Clash en 1981 à Paris, au théâtre Mogador je crois, où Futura 2000 peint sur scène, derrière le groupe. Il utilise des bombes. Il les prenait à l’envers, avait une technicité incroyable. C’est en voyant ça que je me suis lancé. J’avais quinze ans, je dessinais, je commençais à fréquenter des milieux où les gens avaient des bases artistiques ou politiques, de réelles motivations. C’est exactement la même chose que pour les pochoirs où tu rencontrais lors des concerts des gens qui en faisaient. Le lendemain tu ne voulais qu’une chose : essayer d’en faire. Ça répondait à un besoin que tu n’expliques pas, celui de t’exprimer, mais pourquoi comme ça, je n’en sais rien. Au début, il n’y avait pas encore le côté égomaniaque du nom, du blaze que tu poses partout. C’est arrivé plus tard. On était à l’écart de la culture, et pourtant, on en faisait. Ce n’était pas victimaire ni frustré, c’était généreux dans le sens de la naïveté. On faisait nos trucs, on était là même si personne en dehors de nos milieux n’avait de reconnaissance pour ce que l’on faisait. J’étais du genre à traîner dans un atelier puis à peindre le mur d’autoroute derrière chez moi en volant des bombes à la station BP, il n’y a rien de plus ordinaire en fait comme parcours à l’époque.

Il fallait des années pour maîtriser la bombe. C’est vraiment le truc le plus difficile qui soit à manier. Quand j’ai commencé à peindre à la bombe, dans le milieu des pochoiristes on me disait comme un reproche : « ah toi, tu peins à l’américaine », sous-entendu le reproche de l’impérialisme américain. Les lettrages n’ont jamais été mon point fort. Et je me rappellerai par exemple toujours de Sino qui me disait : « non mais toi tu ne fais pas du graffiti, tu fais des personnages, le graffiti c’est que les lettres. » Tu as toujours un groupe en face de toi. Il faut juste s’en échapper et se dire que ce n’est pas important. Il faut se dire qu’il y a toujours une étape suivante à laquelle passer, tout en donnant aux gens les clefs de l’étape d’où tu viens, ce qui leur permettra de comprendre l’âme que tu mets dans ce que tu réalises. Graffiti ce n’est qu’un mot, et c’est loin de résumer tout ce que j’ai pu avoir envie de peindre à l’époque. J’ai donc vite dépassé la forme pour mettre en valeur le fond et que les gens me reconnaissent non pas par mon nom mais pour ce que je peignais.

Mais à l’époque, on se disait : « le mec a écrit son blaze avec un A fait d’une façon tellement particulière qu’il va rester dans l’histoire. » Rappelle-toi de la Force Alpha, leur A était particulier. Et le débat de savoir qui a inventé ce « A » très particulier a duré des années. Ils sont plusieurs à en avoir revendiqué la paternité. Franchement, ça en était comique. À La Chapelle, des mecs se sont faits bousculer et leurs graffitis ont été recouvert pour des histoires de lettrage. Mais qui a posé la question : pourquoi tu ne parles pas à un mec qui ne fait pas des graffitis assez bons ? Pourquoi cette logique égomaniaque plutôt qu’aider le mouvement ? Ce sont ces questions là qui sont intéressantes. Après d’autres mecs ont emmené le truc au maximum. Shuck2 pour qui j’ai énormément de respect, ne savait vraiment pas dessiner. Mais il a fait évoluer ses lettrages en y intégrant des personnages. Et c’est comme ça, en regardant, qu’il est devenu un grand. En France, à part des mecs comme Darco ou Chris, il y avait peu de gens qui avaient ce talent pour les lettres abstraites, le wild de Zephyr. Mais t’as un Hall of Fame de ça aujourd’hui ? Rien du tout. Et pourtant, tout le monde s’approprie le truc. Mais qui ça intéresse ? Ceux comme moi dont c’est la vie, qui se sont construits à travers ça, évidemment. Mais sinon les autres ? Regarde Spray [Jean-Nöel Lafargue, proche d’Olivier Megaton à l’époque et membre du Twilight Zone Crew dont il raconte l’histoire passionnante ici, NDLR], désormais il est prof, il n’a aucun intérêt médiatique pour les gens aujourd’hui.

L’invitation à faire des films En hommage à Zone

Dans ce milieu alternatif, il y a aussi Jean-Baptiste Mondino. Je le rencontre à la fin des années quatre-vingt et il m’explique qu’il monte une boîte de production : Bandits Production. Il veut faire un truc comme les sept mercenaires, c’est à dire avec des gens qui n’ont aucun rapport avec le milieu du cinéma. Il me dit ça, très réellement, je ne sais pas trop de quoi il me parle. Je ne l’ai pas regardé dans les yeux en lui disant oui et en pensant à faire un film. J’ai été le revoir une première fois, il était avec Philippe Dupuis Mendel, le producteur avec lequel il était associé et là j’ai doucement commencé à comprendre ce qu’était une boite de production. En comprenant, ça a suscité une curiosité et avec le recul, c’est cette curiosité qui m’a poussé à faire un premier film. Mais en réalité, je n’ai jamais voulu être cinéaste. Je venais d’un milieu modeste et quand j’étais petit, je voulais être vétérinaire, à une époque où tout me faisait chier : là où je vivais, mes parents, etc. Je me suis construit autour de ça, d’où le punk, d’où la peinture, etc.

J’étais un peu désemparé par cette offre. Puis j’ai cogité et ai repensé à mon ami tagueur, Claudio alias Zone, retrouvé mort dans le métro en 1989. Je me souviendrai toujours de ce coup de fil de Kay One, en pleine nuit me disant : « Zone s’est fait tuer. » Je ne l’ai pas cru sur le coup. Ce n’était pas la première fois que je perdais quelqu’un mais là, ça a été vraiment dur. Son corps a été retrouvé avec des traces de coups, une morsure de chien. C’est une époque où des rumeurs faisaient état de milices d’extrême droite qui traînaient dans le métro, dans les catacombes. Le corps de Zone n’a jamais été autopsié. Je me suis fait un film autour de cette mort, dans tous les sens du terme, car aujourd’hui encore, je ne peux pas dire officiellement qu’il y a un fondement à ce que je pense, tout simplement car la police n’a jamais été plus loin dans l’enquête et rien n’a été prouvé.

En pensant à Claudio, je me suis dit que c’était peut-être le moment d’écrire quelque chose là-dessus. J’ai donc commencé à écrire sur son décès. Et là, je me suis aperçu qu’il n’y avait pas de limites dans le processus d’écriture, que ça pouvait ne jamais s’arrêter. C’est là où ta créativité change. Quand tu peins, il y a un côté finalisant, tu sais qu’il y a un moment où tu vas avoir fini. Tu envisages un résultat. Tu sais que le résultat est « humain », tu projettes ta toile ou ton graffiti. Mais quand tu commences à écrire un scénario, tu n’es plus dans une problématique de l’instant. Tu peux sortir de ton époque, de la société dans laquelle tu vis. Tu vas chercher les choses plus profondément. Dans ma tête, j’ai refait et refait des dizaines de fois le film de la mort de Claudio, puisqu’on ne savait rien et qu’on n’a jamais rien su. Et quelque part, c’est peut-être le fait de ne pas pouvoir expliquer cette mort qui a installé un cinéma dans ma tête. C’est toujours cette expression de se faire un film comme on dit. Sauf que là, elle prend tout son sens. Ton ami est mort dans des circonstances troubles. Il a probablement été assassiné. Que veux-tu faire d’autre que te refaire le film de sa mort dans ta tête ? C’est devenu la toile de fond de mon scénario pour ce premier film : No Way ou le cœur du Phœnix.

Scène de No Way où le cœur du phœnix

J’ai été revoir Bandits Production avec ce scénario. C’était un peu ridicule. Je n’avais même pas de feuilles parce que je n’avais pas de thunes. J’avais récupéré un stock de feuilles de la SNCF, sur papier glacé couleur Panthère Rose et j’ai tapé ce scénario sur une machine à écrire Jappy, en plastique. La réalité est aussi débile que ça. Mais Jean-Baptiste et Philippe trouvent ce que j’ai écrit intéressant. Ils adhèrent. Ils comprennent évidemment aussi le rapport très intime que je peux avoir avec le décès de Zone. Ce qui est très bizarre, c’est que moi-même je n’arrive pas à savoir ce qui a fait le déclic de penser à Zone en écrivant cela. La mère de Zone était proche, parce qu’on essayait de savoir ce qu’il s’était passé. Comme j’avais beaucoup peint avec Zone, je lui ai notamment donné beaucoup de photos. Pour elle c’était très important car elle ne savait pas que son fils faisait ça. Ma vie avait déjà été un peu dure, mais pourquoi ce déclic, je ne sais pas.

D’où vient la noirceur dans ce court et mes courts suivants ? Je faisais aussi beaucoup de cauchemars. J’en fais encore d’ailleurs, tout le temps, depuis toujours en fait. J’ai rêvé très longtemps de guerre nucléaire par exemple, d’où mon pseudo de Megaton. C’est aussi dû au fait que je sois né le même jour que la date anniversaire de l’explosion de la première bombe A. Dans un cauchemar tout est souvent sans structure. Tu changes de décor super spontanément. Mais les sentiments que ça produit, l’angoisse, la froideur, oui, ça me nourrit. Quand tu arrives à le retranscrire en images, ça suscite le même sentiment puissance dix chez le spectateur. J’ai aussi ce sentiment d’être poursuivi dans mes cauchemars, comme dans No Way. Et c’est aussi peut-être pour ça que le cinéma m’a finalement pris. Au début, quand tu écris un film, et encore plus quand tu apprends à écrire, c’est nul, tu recommences, c’est dur. Mais au bout d’un moment tu es dedans et tu te retrouves comme dans un rêve, tu exorcises.

On a déposé le dossier de No Way ou le cœur du phœnix au CNC. Six mois plus tard, le CNC me laisse un message sur mon répondeur en m’expliquant que je suis passé en plénière. Je ne comprends pas trop de quoi il s’agit. Je les rappelle et je découvre que j’ai une subvention de deux cents mille francs. Je ne connaissais rien au cinéma, j’ai pris mes potes, j’ai fait beaucoup de photos, j’ai travaillé comme un dingue et j’ai mis presque un an à monter l’organisation du film. J’ai raconté comment un mec aurait pu débarquer dans le métro et jouer au justicier un peu barjot qui tue pour la moindre micro agression. Un skateur passe, le bruit de son skate devient pour lui une énorme agression et il le bute. C’était un peu l’histoire de cette parano autour de Claudio, qui a été retrouvé mort dans le métro sans explications. Ça a donné un film a été assez violent et angoissant, une plongée très sombre de ce qui entoure cette mort. C’est très Tarkovski, très Stalker.

Pour tourner le film, il a fallu avoir l’autorisation de tourner dans le métro. La RATP sortait de Subway qu’ils avaient mal vécu. L’image que le film avait donné du métro ne leur avait pas plu. Alors le mien… En plus je suis graffeur. Du coup, la RATP a exigé un droit de regard intégral sur mon film. Je ne suis pas fou, et avec Yves Darondeau, mon directeur de production de l’époque, on a donc présenté un scénario expurgé. On insiste, on paie pour tourner dans le métro et on arrive à avoir l’autorisation de tournage mais avec un nombre incroyable de clauses et de conditions dont ce fameux droit de regard intégral et la présence d’un responsable RATP sur tout le tournage, un mec complètement fêlé et détestable. Tu sors de là, t’es K.O. Mais on avait compris que ce mec qui gérait les tournages picolait pas mal. Quelqu’un de l’équipe l’emmenait donc bouffer chaque midi. Le mec buvait beaucoup pendant le repas, et donc on ne le voyait plus l’après-midi. Sauf que comme Luc [Besson, NDLR] lui avait fait le coup pendant Subway, il a compris qu’il y avait un loup et il a débarqué un après-midi sur le tournage pendant qu’Epsylon [Graffeur et pochoiriste, NDLR] était en train de chanter dans le cadre du tournage, c’était son rôle. Durant cette scène, mon pote Sergio avec qui je faisais service d’ordre débarque et agresse Epsylon et tout le monde. Cette scène est héritée de cette époque de la fin de la présence antifasciste, durant laquelle les skinheads d’extrême droite reprenaient une partie du territoire, ou encore de la guerre que les Black Dragons faisaient dans le métro au skins. Le mec de la RATP pète un câble et nous empêche de tourner. Quelque part, je suis aussi en train d’exorciser le décès de Claudio et je me retrouve face à ce mec de la RATP qui débarque sur le tournage pour faire sa loi et qui pète un câble sur ce qu’on est en train de filmer. J’ai plusieurs fois failli le tuer et le tournage se passe super mal. Il voyait que je tournais des trucs qu’il ne voulait pas, il nous a fait chier, puis plus tard il nous a envoyé des référés.

Quand on termine le film, la RATP exerce son droit de regard et demande à voir le résultat final. Ils ont dézingué le film, ont réellement censuré des passages, quasiment trois minutes au total. Pourquoi ? Notamment parce qu’il y avait une scène où un homme, noir soit dit en passant, débarque armé dans le métro et que pour eux il n’y a pas d’armes dans le métro. De son côté, le CNC me colle une interdiction au moins de seize ans. Quand j’ai demandé que ce soit argumenté, personne n’a su me l’expliquer autrement que par un sentiment diffus de malaise. Personne n’a jamais su me donner d’éléments concrets qui justifiaient cette interdiction, même des années plus tard. Moi, j’avais un film pour faire réfléchir. Tu te sens sale en voyant le film ? Mais c’est une mise en abîme, celle d’un mec qui fait du mal et qui se sent investi d’une mission de justicier parce qu’il est sociopathe. C’est fait pour essayer de comprendre. Au début tu es sonné, en colère, puis avec l’expérience arrive le moment où tu apprends à te contenter de ce que tu as déjà pu faire, où tu admets parler à des crétins qui ne connaissent rien de ton parcours mais qui ont toujours une morale à brandir et des leçons à te donner. Et comme le temps est compté, tu laisses tomber. C’était pareil avec la SNCF ou la mairie de Paris. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil, mais à l’époque, ces gens censuraient sans vergogne. Et tout ça arrive peu de temps après la campagne de la RATP qui avait détourné mon graffiti. Donc quand même dans le milieu du graffiti on m’a parfois regardé bizarrement et dit que j’avais trahi ou je ne sais quoi, comment ne pouvais-je pas être en colère ? « Vous vous foutez tous de ma gueule ou quoi ? S’il y a bien quelqu’un qui a des emmerdes à fond avec la RATP, c’est moi ! »

« J’ai commencé à faire des films en m’en faisant un, au sens figuré, sur la mort inexpliquée de mon ami »

Ce premier court que Mondino et Dupuis Mendel m’ont donné, c’est aussi ma découverte du cinéma. Faire ton film, c’est très compliqué. Lors de No Way ou le coeur du phœnix, je prends tout dans la gueule, les comédiens, le chef opérateur ultra expérimenté et prétentieux, tout. Tout de suite tu sens que tu ne fais partie de ce monde là, tu comprends que tu n’y connais rien. Puis tu te bats, tu fais quand même le truc, tu apprends. Tu te retrouves finalement censuré d’un côté, interdit au moins de seize ans de l’autre. Mais tu te rentres en tête que tu avances en faisant les choses. Ton film va dans un festival et tu gagnes un prix. Puis tu vas dans un deuxième festival plus prestigieux le lendemain, celui de Clermont-Ferrand, et là ça se passe mal. Ils font la gueule parce qu’un festival concurrent t’a donné un prix avant que tu arrives chez eux. Sur place, c’est une catastrophe, rien ne colle avec tous les gens du milieu qui sont là. Je me sens rejeté et pourtant je vois que le public est réceptif. Choqué mais réceptif. On me parle encore de No Way aujourd’hui. Et finalement, tu comprends et admets que tu n’auras jamais les bons codes pour ce milieu, que tu as du retard sur tout le monde que tu ne pourras jamais rattraper, même si ce que ton film raconte ils le prennent en pleine tronche. Si je voulais faire les films de Villeneuve ou de Nolan, il faudrait que je refasse ma vie. C’est con mais je n’ai pas eu les armes lorsque j’en avais besoin, j’ai dû me les fabriquer. Cette façon dont je suis arrivé dans le cinéma alimente une idée dont je n’arrive pas à me débarrasser depuis mes débuts, une sorte de complexe d’imposture. J’ai vécu et vis encore le cinéma comme si j’étais un intrus. Au point que je me dis souvent : « mais je suis con, pourquoi je me prends la tête à travailler avec tel mixer ou tel étalonneur ? Si la production en veut un autre que celui que je recommande, qui verra la différence à part moi de toute façon ? » Mais tu réalises que cette exigence est ta meilleure arme, alors tu la gardes. Car si tu n’es pas exigeant avec toi même, c’est mort. Du coup tu deviens le mec qui ne lâche rien.

Les clips L’autre laboratoire

Après No Way ou le coeur du phœnix, je suis d’abord découragé. Mais on me tend la perche pour faire d’autres courts métrages. Ils seront tous plus durs les uns que les autres. Je fais La Grande clarté, un plan séquence d’un mec qui joue à la roulette russe. Je fais Forte tête qui raconte un interrogatoire policier. Bref, je ne fais que des courts violents et pas trop montrables à un grand public, des courts qui ne sont pas des portes vers la publicité ou les clips. En parallèle, Fred Forin monte une revue : Yo Express Yourself. Je le rejoins. Au sein de cette revue, on se connaît tous. Il y a notamment Xavier De Nauw qui faisait la photographie, j’en étais en quelque sorte le directeur artistique. Puis Fred a été embauché en maison de disques. Il s’occupe du label Shaman, qui est sous la coupe de Mercury. Fabe faisait partie des artistes signés et moi je connaissais un tout petit peu Fabe puisque sa copine était une connaissance.

Fabe – « Ça fait partie de mon passé » (1995)

Fabe était un petit skateur d’Annecy, un mec sortant de l’adolescence doux et sympa, pas du tout ce qu’on imaginait dans le rap à l’époque. Je ne connaissais pas vraiment le Fabe rappeur. Fred m’envoie la bande de « Ça fait partie de mon passé. » J’écoute le morceau et j’écris ce clip. J’avais carte blanche. Si on m’avait demandé de prédire pour qui je ferais un clip, j’aurais sûrement plus misé sur les mecs de Gennevilliers que je connaissais, genre Problem Akademic avec lesquels je traînais depuis un moment. La chanson de Fabe fait un carton, son clip aussi. Moi qui étais habitué à faire des courts assez confidentiels et violents, je me retrouve avec un clip doux et chaud tabassé plusieurs fois par jour sur plusieurs chaines de télévision pendant des mois. C’est la première fois de ma vie que je travaillais pour de l’argent en étant derrière une caméra et ça a tout pété. Je crois que le morceau apportait autre chose, que la proposition artistique de Fabe avec ce titre était un peu à contre-courant de ce que le rap proposait à ce moment-là. Le clip est aussi sorti en plein été et je pense que ça a aidé.

Avec sa jeunesse, Fabe a un peu pris la grosse tête, ce qui est normal, les gens ne sont pas préparés à ça. Et puis « Ça fait partie de mon passé » est le genre de titres un peu brocardé car pas assez dur au goût de certains, un peu le cul entre deux chaises. Ce morceau a un peu joué contre le Fabe d’après, plus dur, plus raide. Mais les débuts de Fabe étaient remplis de sons chauds, plutôt doux. Ce clip est à l’image de la vie de Fabe en réalité et c’est pour ça que ça a fonctionné. Le morceau est très smooth, très rond, c’est un témoignage intime en vrai. Fabe n’a jamais été un dur. À l’époque, les durs c’était d’autres gens. C’est quand le rap s’est redurci que Fabe a redurci son rap. Après on peut avoir le débat de la poule et de l’oeuf, mais au final, quelle carrière avait Fabe avant « Ça fait partie de mon passé » ? Et puis il ne faut jamais oublier que c’est ton premier album ou ton premier succès qui encode la mémoire des gens. Assassin ou NTM l’ont fait dès leur premier disque en étant habités de démons. Pour un cinéaste c’est pareil : j’ai fait des trucs violents, durs et ça a encodé la mémoire des gens. Fabe était rigoureux, mais c’est bien lui qui a accepté que « Ça fait partie de mon passé » soit mis en avant. Et il y avait une fenêtre pour ça dans le rap à ce moment-là. Quand tu fais des trucs consensuels dans le rap, on te taxe de tout.

Ce qui est arrivé à Fabe avec Nagui est par contre symptomatique d’un truc : que ce soit les gens des milieux alternatifs ou les rappeurs, on était vus comme des freaks par la télé ou la chanson française. On n’était pas crédibles. J’étais venu peindre un décor pour une émission de Nagui, il avait été insupportable. Le jour où il y a eu le Louvre, on était toute une bande à passer à Canal + et Vandel et Fogiel ont été des connards. Vandel tu te disais : « mais je vais lui mettre des claques dans sa gueule. » Toujours on était pris de haut, comme des freaks. À partir du moment où le voyant rouge de la prise d’antenne s’allume, il n’y a plus qu’eux qui comptent. S’ils doivent te démolir, ils te démolissent, même – voire surtout – s’ils ont été sympas avec toi avant d’être à l’antenne. Très vite tu comprends que tu es face à des égos et que tu es manipulé. L’image, c’est un vrai apprentissage pour les milieux alternatifs ou le rap, une vraie lutte. Fabe a pris des coups, NTM en a pris aussi. Tout le monde en a pris. Ça prend beaucoup de temps pour cerner le truc.

« Ça fait partie de mon passé » était un peu le premier clip de rap avec une ambiance un peu chaude et comme il a été diffusé non stop sur M6 et sur des chaînes câblées, ça m’a ouvert des portes. J’ai commencé à recevoir des propositions de maisons de disques. Sauf que je suis assez radical et je dis les choses assez clairement. Je refusais de clipper du rap qui ne m’intéressait pas et ça ne plaisait pas trop aux maisons de disques qui géraient le rap. Chez eux, c’est le service marketing qui tranche, même si le groupe a parfois des choses à dire. Ça dépend vraiment des cas en fait. Certains artistes ont une idée visuelle, savent ce qu’ils veulent. Au contraire, d’autres veulent que tu aies carte blanche parce qu’ils pensent que ce qu’ils ont fait doit avoir une résonance. Et d’autres n’ont tout simplement pas d’idées et se laissent guider. Il n’y a pas de règles dans les clips de toute façon. Tu as des clips qui sont des paraphrases très concrètes, d’autres qui sont hyper abstraits, très beaux et très créatifs. Un bon clip ce n’est qu’un rendez-vous réussi entre une musique, une image et une époque.

Assassin – « L’odyssée suit son cours » feat. Ekoué (1995)

Un jour, je reçois une cassette, c’est celle de « L’Odyssée suit son cours. » Je connaissais Mathias [Rockin’ Squat, NDLR] depuis longtemps, notamment de l’époque du graff dans les années quatre-vingt. On se connaissait un petit peu de loin. En écoutant le morceau j’ai écrit quelque chose dans une ambiance qui oscille entre le jeu vidéo et le rêve, influencé par THX 1138, avec des clins d’œil à Orange Mécanique. Ça a plu à Rockin’ Squat et à Doctor L.

Les groupes de rap, c’est généralement assez compliqué car tu as toujours toute la raya qui débarque. Mathias gérait plutôt bien son truc, mais il était hors de question qu’il ne soit pas en équipe. Il y avait des passages obligés. Par exemple, il fallait avoir Saïd Taghmaoui parce qu’il y avait La Haine au même moment. Tu peux le voir dans le clip avec le chapeau melon façon Orange Mécanique. Parmi tous les gens qui étaient là, il y avait quelqu’un de complètement différent, qui est je pense pour beaucoup dans le succès de ce morceau, qui est selon moi celui d’Assassin qui fonctionne le mieux avec « L’État assassine. » Cette personne, c’est Ekoué, qui a une touche complètement différente. Il est super jeune, il a une voix et un style qui contrastent avec le rap de Squat qui pose un peu comme une kalachnikov. Dans le morceau, il y a eu un échange entre le style d’Ekoué et celui de Squat. Lorsque Squat et Doctor L ont vu la valeur ajoutée d’Ekoué, ils ont compris qu’il fallait profiter de ce qu’il se passait à l’image, et surtout qu’un clip ne peut pas peut être que mécanique en accordant un temps égal à chacun. Il y a des mecs meilleurs à l’image et il faut en profiter. En l’occurrence, Ekoué dégageait un truc en plus, même si Squat ou Doctor L étaient loin d’être ridicules. Je crois que c’est la seule fois où j’ai fait un clip de rap où je n’ai pas eu de baston pour que chacun ait le même temps à l’image.

Ce clip est un vrai bon souvenir de tournage. Tout le monde a été pro, chacun avait donné son maximum et on a tous fini épuisés. C’était un tourage très physique mais aussi très généreux. Quant au clip, il n’est pas du tout dans l’imagerie de ce qui se faisait à l’époque. Il est encore diffusé et visionné aujourd’hui d’ailleurs, puisqu’il apparaît toujours sur mes relevés SACEM. Ce clip a tourné pendant des années et a été le clip référence de « autre chose » par rapport aux clips de rap standard. Je pense qu’il a même servi de référence, notamment à NTM quand ils ont essayé de faire autre chose. Des fois, c’est bien que les clips paraphrasent les rappeurs, mais d’autres fois, c’est bien de partir dans quelque chose de différent ou plus profond.

Pour moi, c’était la première fois où je faisais une commande avec ma sensibilité. J’ai toujours essayé d’extérioriser dans mes films. Ce n’est pas du tout par voyeurisme, j’ai vu la réalité de la violence des dizaines de fois et ça m’angoisse plus qu’autre chose. Par exemple, je déteste les films d’horreur. Mais dans un clip, rien ne t’empêche d’essayer d’aussi y mettre tes peurs et tes angoisses. C’est ce que j’ai pu faire avec « L’Odyssée suit son cours ». Ce sont des bouts de rêves, de choses. Et c’est pour ça qu’Ekoué arrive un peu comme un démon, filmé un peu entre contre-plongée avec sa capuche sur la tête, le visage à peine visible. Il disparaît sur son fauteuil, revient avec un rat sur le bras, tu crées un personnage en fait, comme dans un film mais aussi comme dans un rêve. Je voulais vraiment que les gens qui voient ce clip s’en souviennent comme ils peuvent se souvenir d’un rêve. Saïd Taghmaoui avec son chapeau melon, le style espion, Rockin Squat avec sa camisole, Liam [Doctor L, NDLR] grimé accroupi au sol, tous ces gens habitent l’image sur un fond blanc. Et même ce mélange de noir et blanc avec ces lignes de couleurs, c’est une façon d’exprimer la parano, notamment pour un peintre ou un graffeur. Que se passe-t-il si on te retire la couleur ? Combien de fois a-t-on peint avec juste une couleur parce qu’on n’en avait pas d’autres sous la main ? C’est aussi une référence hôpitaux où tu as ces lignes de couleurs peintes au sol qui te dirigent vers chaque service. Et même quand tu rêves, tu rêves parfois en noir et blanc, et parfois ça passe subitement en couleur. Le clip est à la fois très construit et utilise beaucoup de références émotionnelles profondes. Au début, je me suis dit : « ils ne vont rien comprendre. » Mais au final les gens ont trouvé des émotions et une atmosphère dans ce clip. Un peu comme dans un film, chacun a pu y projeter son vécu émotionnel je pense, alors que c’est un clip très abstrait au final, un peu fou, un peu malsain, à la fois lumineux et angoissant. Comme dans No Way ou mes autres courts, il y a cette noirceur, c’est juste quelque chose qui transpire naturellement de ce que je fais. Gaspar Noé connaît ça aussi, sauf que lui aime montrer. Moi c’est l’opposé. J’ai cette violence qui transpire, que j’essaie de repousser au plus loin par mon vécu. Du coup elle se transforme en ambiance de malaise, qui en l’occurrence a servi le clip de « L’Odyssée suit son cours. »

Sens Unik – « Paquito » (1996)

Avec celui d’Assassin, le clip de « Paquito » est celui où je fais le moins de concessions. Ces deux clips sont probablement ceux qui se rapprochent le plus de mes courts, c’est vrai, mais c’est aussi dû aux artistes. Squat ou Carlos sont très créatifs et acceptent la créativité, donc tu peux faire quelque chose avec eux. Carlos a ce côté cérébral. Ma vision de « Paquito », c’était une vision de prison, d’enfermement qui emmène vers la folie. En prison, quel est ton quotidien ? D’abord l’angoisse, la panique. Personne ne t’explique comment ça va se passer. Puis ensuite tu patauges tout seul. J’avais une vision très précise de l’interprétation que je me faisais de ce titre. Carlos aussi et nos deux visions ont collé.

C’est avec la maison de disques que ça a été plus compliqué. Proposer un clip en noir et blanc, sans trop montrer le groupe, ça emballe rarement les labels. Donc il a fallu montrer le groupe dans les refrains, qu’on a filmés en couleur. C’est un compromis, là on est purement dans l’esprit cahier des charges. À l’époque de Sens Unik, les labels défendaient vachement la logique de groupe, c’était presque du rap en chorale qu’ils voulaient. Sauf qu’à un moment, quand tu vois un groupe de rap ou même des rappeurs qui débarquent avec toute leur équipe, tu repères très vite ceux qui vont sortir du lot. Il y en a qui captent plus la lumière que d’autres, tout simplement. Carlos est de ceux-là. Quand tu te retrouves face à lui, tu découvres un vrai comédien. C’est d’ailleurs avec ce clip qu’il s’est dit : « je peux et dois devenir comédien. » En étant dirigé, il s’est aperçu qu’il était capable de jouer, qu’il aimait se regarder aussi. Contrairement à ce qu’on croit, aimer se regarder n’est pas facile, ce n’est pas donné à tout le monde. Déjà faire le rappeur, c’est une chose. Mais jouer la comédie, être devant une caméra pour des rôles, c’est encore autre chose. Comédien, ce n’est pas un cadeau que tu fais aux gens. C’est très dur et c’est sans limites.

Avec « Pakito », je fais ce que je fais sur chacun de mes clips : une introduction, un système de pay-in / pay-off. Puisque le clip traite de la folie, de l’enfermement, je vais jusqu’au bout et introduis et clôture le clip avec un casier mortuaire. J’aime toujours dire aux gens que je vais les emmener dans un univers. Plus tard avec Afro Jazz, tu auras cette introduction de ce gamin qui met un casque de réalité virtuelle. Avec « L’Odyssée suit son cours », c’était un gamin devant la télévision. Mais ce système de pay-in / pay-off, c’est aussi en réaction à la façon dont les chaînes coupaient les clips. Ces plans d’introduction et de clôture, c’était une façon de leur donner le plan à couper plutôt que de les laisser charcuter mes clips comme bon leur semblait. Dans 90% des cas, quand tu fais un clip, tu sais que sa diffusion sera réduite à environ trois minutes. Tu apprends à te dire que les gens ne verront pas tout ce que tu as voulu dire ou montrer. Ça te permet d’apprendre quelque chose que je considère comme une vraie pensée politique : tout ce que tu peux donner, tout ce que les gens verront, c’est déjà ça de gagné. Faire les choses c’est le plus important. Ensuite il faut faire confiance au temps. C’est à dire que même si dix pourcent des gens seulement verront ton clip en entier, tu sais que c’est déjà ça de gagné. Fais-le même si tu penses que ça ne servira à rien car il y a un moment où tu auras l’espace ou l’opportunité pour toucher les gens. C’est aussi un parti pris à prendre artistiquement et il n’est pas toujours facile : dois-tu violenter les gens en leur imposant quelque chose, en allant chercher les choses pour eux ? Ou préfères-tu les amener tranquillement à toi ? Aujourd’hui les gens ont beaucoup plus les moyens d’aller chercher les choses et il ne faut pas croire qu’ils ne le font pas. Ceux qui veulent savoir ont les outils pour et s’en servent. Dans les décennies qui ont précédé internet, c’était beaucoup plus compliqué, on était passifs. On subissait ce qui était diffusé. Je ne crois pas à ce discours qui consiste à dire que le public serait moins curieux qu’à l’époque.

Afro Jazz – « Strictly Hip-Hop » feat. Ol’ Dirty Bastard (1997)

On tournait à Creil, dans une usine perdue au milieu de nulle part. Toute la raya d’Afro Jazz était là, surexcitée. Le tournage avait mis du temps à se concrétiser car Ol’ Dirty Bastard avait un peu de mal à venir en France. [Rires] La première fois qu’il doit venir, il se fait arrêter à la frontière américaine et se fait coffrer. Ça a duré un an cette histoire ! [Sourire] La deuxième fois, pareil. Il a fini par arriver. Je sais que la douane française lui avait réservé un sacré accueil parce qu’il s’était défoncé dans l’avion. C’était en plein hiver et il neigeait. Quand ODB est arrivé en voiture devant l’usine et qu’il a ouvert la portière, il s’est vautré la tête la première dans la neige tellement il était raide. On l’a porté en loge, littéralement, et là il a continué à picoler. Je ne sais plus qui de Jaeyez ou Robo était tellement fan d’ODB qu’il voulait s’en mettre plein la gueule comme lui. L’autre était plus moteur et Jockno lui était super carré. ODB a continué à se défoncer mais il a fini par sortir de la loge. Les gars d’Afro Jazz se prenaient la tête sur qui serait devant la caméra alors que chacun avait son texte, ça aurait dû être logique en fait. Il y avait tout ce monde autour d’eux aussi, ce qui donne une puissance au clip, mais sur le coup ça embrouillait plus les choses. D’ailleurs, dans le clip, tu as l’un des « figurants » qui est flouté. Tu sais pourquoi ? Car ce mec qui était un pote d’un pote d’un pote qui avait réussi à être là apparaissait sur plein de plans. À la fin, les mecs d’Afro Jazz ont pété un câble et m’ont dit au montage : « on en a marre de le voir sur les rushs lui. Quand il apparaîtra à l’image floute-le ! » C’est vraiment Afrojazz qui a voulu ce floutage, ce n’est pas un effet et ce n’est pas non plus parce que le mec était recherché où je ne sais quoi. De toute façon les cinquante mecs qui sont venus étaient hystériques quand ODB était là. Ils s’accrochaient à lui, c’était fou. Il n’y a eu aucune embrouille, c’était juste le jungle zoo. On a fait peu de prises avec lui tellement il était raide, ça a dû durer quatre-vingt-dix minutes à tout casser : plan large, plan moyen et plan serré. Mais ce qui est magique avec ODB c’est qu’il a beau être complètement détruit, quand tu mets la musique, il reconnecte, se souvient de son texte et se remet dedans. Mais après une heure et demie de tournage, il avait à nouveau déconnecté.

Joey Starr est venu car il était proche du groupe. Il a ensuite emmené ODB dans Paris, je crois d’ailleurs que ça avait terminé en bagarre dans une boîte, et là tout le monde a déserté avec. Les cinquante types sont partis. [Sourire] Ce clip est caricatural du clip de rap, mais en réalité, ODB est très étonnant. Il est éclaté, tu l’attends un an puis des heures, mais quand il est devant la caméra, il se passe un truc. Le montage a été une vraie galère car Robo et Jaeyez jugeaient toujours que certains apparaissaient plus que d’autres à l’image. En fait le groupe était en train d’éclater. Ils n’avaient pas compris que ce qui compte, c’est encore une fois la performance des gens. Que ce soit toi ou pas le meilleur à l’image, dans tous les cas ça ne peut que te servir. Car plus le clip est vu, plus on te verra. Ces guerres d’égo, c’est vraiment la limite des clips et ça n’existe pas que dans le rap. Quelqu’un comme Jean-Louis Aubert par exemple est plus préoccupé par son image et sa coupe de cheveux qu’autre chose. Et puis il y a des artistes qui se prennent un peu eux-mêmes en étau, des artistes que j’aime beaucoup parfois comme Kool Shen pour lequel je fais le clip de « Paris Cuba » bien plus tard, en 2006.

Kool Shen – « Paris Cuba » feat. Salif & Roldan (2006)

Avec Kool Shen, ce n’est pas un problème d’âge car je pense que c’est un rappeur qui vieillit bien. Le problème c’est qu’il ne s’en rend pas compte. À l’époque de « Paris Cuba », il était tiraillé par d’autres choses. Joey est différent là-dessus, dans le sens où à un moment il est super bien, avec un regard sur lui-même incroyable, puis à un autre moment il se sent hyper mal et devient une caricature de lui-même. Bruno est différent. Quand il fait Abus de faiblesse avec Catherine Breillat par exemple, il a surjoué son rôle alors qu’il n’en avait pas besoin. Il a une tête géniale pour un cinéaste, une vraie gueule de cinéma, marquée à la Charles Bronson. Kool Shen aurait pu être dans un Charles Bronson ou un Dirty Harry sans problème, même tenir les rôles que Joey a tenu à l’écran j’en suis convaincu. Il a cette incarnation mais je ne pense pas qu’il l’ait saisie. Quand on fait le clip de « Paris Cuba », il me répétait : « ce n’est pas mon public. » « Hey mais Bruno, ton public comprendra si tu deviens Johnny Cash, bien plus que si tu essaies de faire le jeune. » Je me suis battu avec lui pour lui dire que son public l’autoriserait à changer. Mais à ce moment-là, il a eu ce défaut du chef étoilé qui l’est devenu grâce à une recette et qui n’ose pas en changer, ne veut pas s’aventurer ailleurs. Si tu regardes le clip, il y a une partie cahier des charges du clip de rap : la meuf dans la piscine, ce genre de choses. C’est toujours cette idée qu’il a de son public à ce moment-là. Du coup ce clip est un compromis entre ce que Bruno pense que son public attend de lui et ce que moi je pensais bien pour ce titre, comme aller tourner dans ces quartiers de Saint Martin qui restent authentiques même si la vie y est dure. Kool Shen pourrait réellement être le Johnny Cash du rap.

Que ce soit pour les rappeurs ou pour les cinéastes, c’est toujours la même question : « à qui tu t’adresses ? » Des mecs qui rappent veulent souvent s’adresser à la jeunesse en général, pas uniquement à leur banlieue. Je pense que NTM voulait s’adresser à la jeunesse par exemple. Évidemment leurs codes sont banlieues, mais voulaient-ils s’adresser uniquement à la banlieue ? Je ne le crois pas. Mais déjà à mon époque, on avait fait la connerie de laisser croire que toute la banlieue écoutait du rap, que c’était une musique du ghetto vouée à rester dans le ghetto. Mais dès le début, on savait tous que c’était faux. Qui était le mec visible qui faisait découvrir le rap à l’époque ? C’était Olivier Cachin qui n’est pas un mec de banlieue. Je crois que l’authenticité à un moment fait du mal au rap. Non pas à travers les rappeurs réellement authentiques, pas non plus à travers des banlieusards, mais à travers ceux qui se sont déguisés pour paraître authentiques. Et c’était quoi le cahier des charges de l’authenticité à ce moment-là ? C’était être un banlieusard. Tout le monde s’est mis ça en tête et s’est mis à surjouer ce côté banlieue. Dès que la question de l’authenticité n’a plus été uniquement conditionnée à une image que tout le monde se faisait de la banlieue – alors qu’elle est finalement très parcellaire de ce qu’est réellement la banlieue – le rap s’est à nouveau socialisé.

Quand j’ai fait mon premier long, à partir de 1999, je n’avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Ni peinture, ni clips, rien. Un long métrage te bouffe ta vie. J’ai une chance, c’est que ça tombe à un moment où les budgets des clips commencent à baisser jusqu’à devenir globalement ridicules pour les clips de rap, hormis pour les mastodontes comme IAM. C’est aussi l’époque où les modèles commencent à changer : gravure de CD accessible aux particuliers, arrivée progressive d’internet, etc. Nous, on sentait que ça allait collapser mais personne ne nous écoutait. Juste avant 1999, je fais le clip du morceau de Busta Flex et Humphrey pour la B.O de Taxi. C’est un clip Europacorp. À l’époque, je ne bossais pas encore avec eux mais Jérôme Lateur travaillait avec eux et était fan de ce que je faisais. Je connaissais Jérôme car il faisait aussi du street marketing. Il ravagera notamment Paris et Cannes en autocollants pour la sortie d’Exit, mon premier long métrage.

Tragédie – « Je reste ghetto » feat. Reed the Weed (2005)

C’est d’ailleurs par Jérôme Lateur que je fais le clip de Tragédie pour la B.O d‘Ong-Bak, un film distribué par Europacorp en 2005. Comme je faisais de la boxe thaï, ça a du sembler évidemment à Jérôme que ce soit moi qui réalise ce clip. Pour moi, c’est un clip de boys band du rap. Ce sont des minots, des gamins propulsés là-dedans. Mais en réalité, c’était vraiment un clip marrant à faire. Ong Bak est un film super naïf, acheté par Luc Besson. Prachya Pinkaew et Tony Jaa étaient fans de Luc et pour eux c’était un honneur d’être distribué par Europacorp. Le film fonctionne beaucoup grâce à sa naïveté car c’était frais pour beaucoup de gens. On sort du mec en Thaïlande qui fait du Muay Thaï et tue un mec en combat malgré lui et sombre à cause de cet accident de vie tout en devant une espèce d’icône disparue. Ong-bak c’était vraiment frais, jusqu’à la chorégraphie.

Le clip est beaucoup basé sur cette idée de chorégraphie justement. Quand je cadre des combats, il faut me voir, c’est comme si j’étais dans le combat, je reprends mes réflexes et mes appuis de combattant. Je sais de quoi on parle du coup rien n’est improvisé. Quand je cadre des scènes de combat, je n’ai pas changé, je suis le boxeur que j’étais. Alain Figlarz [Chorégraphe et cascadeur très connu dans le milieu du cinéma, NDLR] avec lequel je travaille depuis des années sait d’où je viens. Alors quand on travaille ensemble, j’imagine les chorégraphies de combat avec lui et quand on les tourne, je suis là caméra sur l’épaule, au millimètre près. La pratique de la boxe thaï m’a énormément appris et aidé dans ma façon de tenir la caméra. Cadrer toi-même des combats, en étant dans cette relation de corps à corps avec tes acteurs, ça développe aussi une relation particulière avec eux. Ils sentent que tu as un engagement physique, que tu vis le moment, l’effort, l’exigence du combat et de sa chorégraphie avec eux. Du coup, ils donnent tout ce qu’ils ont parce qu’ils sentent que t’es là, avec la caméra. Zoé Saldana dans Colombiana, c’est pour ça qu’elle a fini par faire 95% des combats elle-même : parce qu’elle sent qu’on est avec elle. Liam Neeson pareil. En fait, personne n’a envie de crier « doublure ! » Ma pratique du skate m’a aussi permis de cadrer dans mes premiers films. Tant que j’aurais la condition physique pour faire les cadres moi-même des scènes comme celles-ci, je continuerai.

Longs métrages Du thriller aux films d’action

Le clip a été un laboratoire extraordinaire pour moi, j’y ai quasiment appris tout mon métier. Le steadycam, les grues, le motion control, l’effet avec l’eau que tu retrouveras dans le clip de Loophole et que j’avais déjà utilisé dans « Ça fait partie de mon passé », tout ça je l’ai appris dans les clips. Le jour où je commence mon premier long métrage, Exit, je le commence avec un budget zéro mais avec la chance d’être entouré de plein de gens qui me disent : « on va t’aider. » Jusqu’à avoir Massive Attack et Everlast sur la bande originale du film gratuitement. Exit a eu une belle petite carrière. Il s’est aussi pris une interdiction au moins de seize ans, on ne se refait pas ! De mon côté, je fais enfin un thriller en long métrage. Je ne me destinais pas du tout aux films d’action que je fais aujourd’hui, c’est vraiment du thriller que je souhaitais faire.

Bien avant de faire Exit, j’avais été contacté pour réaliser La Sirène rouge. C’est Yves Marmion [Producteur français qui travaille pour des grands studios, NDLR] qui m’a branché sur l’adaptation du bouquin de Maurice G. Dantec. Yves m’avait parlé de ce livre qui venait de sortir. Je le lis et je l’adore. Il me dit qu’il cherche un metteur en scène pour l’adapter à l’écran. Je débarque chez UGC, qui est le premier studio que je rencontre pour ce film. Mais à ce moment-là, UGC connaît une révolution interne. Tout change. Tous les réalisateurs qui étaient chez UGC, comme Beineix ont dégagé. Jean-Hugues Anglade devait être le premier rôle mais le projet de film sort du catalogue UGC alors qu’Yves Marmion qui est à l’origine du projet y est encore. Mais il est resté derrière nous pour pousser le film malgré tout.

Le film passe de mains en mains, de studio en studio et à chaque fois le projet échoue ou est revendu. Au final c’est Haut et court qui le récupère pour une bouchée de pain. On a remonté le projet de film avec eux et on a atterri sur un budget quatre fois inférieur à celui prévu avec les premiers studios. Ce film a eu des dizaines de vies avant d’être tourné. Avec chaque studio, il y a eu des castings, des projets préparatoires. Parfois, selon ce que disait le projet préparatoire et le studio, il fallait caster pour tourner en anglais, puis caster pour tourner en français.

« Je ne me destinais pas du tout aux films d’action, c’est vraiment du thriller que je souhaitais faire. »

On est en 1997 et Jan Kounen vient de faire Doberman. Doberman est un film qui a vachement secoué le milieu du cinéma à l’époque, surtout les financeurs qui en France sont pas mal les chaînes de télévision. France Télévision avait financé le film, via France 3. Mais le film a été tellement catégorisé comme violent et gratuit que le mec de France 3 chargé du financement du cinéma s’est fait virer. Tu penses bien que ça a calmé tout le monde chez eux. France 2 pouvait financer des films de ce genre aussi, mais ils étaient frileux. La polémique autour de Doberman a mis un coup de froid à tout le monde. Seul Canal a décidé de porter ce genre de films. France 2 le faisait encore un peu, mais avec précaution et en limitant les budgets. Ces deux chaînes ont donc financé La Sirène rouge, mais c’était insuffisant pour atteindre le budget que j’estimais nécessaire.

Entre le moment où Yves Marmion m’a contacté et le moment où le film est sorti, il s’est écoulé huit ans. Dans ce film, il y a la scène de l’hôtel dont je parle effectivement comme un marche-pied. Cette scène a marqué des gens et elle a sûrement un peu conditionné le fait que je suis devenu un réalisateur de films d’action alors que je voulais être un réalisateur de thrillers. Pour moi, toute La Sirène rouge devait être à l’image de cette scène. Je n’ai pas voulu qu’elle soit un marche-pied dans le sens où la façon dont elle vit à l’écran devait se reproduire tout le film. Ce que j’ai ressenti en lisant le bouquin, tu le retrouves dans la scène de l’hôtel. Hélas, pour plein de raisons, je n’ai pas pu restituer cette intensité durant tout le film. Que les gens retiennent surtout la scène de l’hôtel a montré que je n’avais pas réussi le film, qu’il ne s’était pas équilibré. Mais pour moi, il était inconcevable de ne pas faire ce film. Ça faisait partie de l’histoire de ma vie, ça faisait des années que je portais ce projet. Alors je l’ai fait. J’en suis fier dans un sens et j’ai accepté de le faire dans ces conditions donc je suis le seul responsable du résultat. Mais j’aurais clairement pu faire mieux. Aujourd’hui, je ne ferais plus ça, mais à l’époque, j’avais besoin de le faire, d’achever ce film. Je voulais le finir. J’ai toujours ce côté bon élève de vouloir finir les choses, doublé par cette crainte que si je ne les fais pas, on va me regarder en me disant : « la sortie est là. »

Tu croises le truc avec la peinture. Quand tu es sur un mur, tu n’es jamais satisfait de ce que tu fais. Tu vois l’envers du décor, le micro truc qui ne fonctionne pas. Le cinéma a le même problème, en pire. Pour moi, un détail devient insoutenable. Je ne suis jamais satisfait, mais il y a un moment où il faut s’arrêter et savoir faire avec ce que tu as. De toute façon, l’impact que produit ce que tu peins ou ce que tu réalises, c’est toujours un mystère, une aventure. Il n’y a pas longtemps, j’ai fait une pochette pour La Souris déglinguée. [Groupe de punk, NDLR] Les meufs ont particulièrement kiffé ce dessin, les mecs, eux, étaient tous mitigés. Pourquoi les meufs en particulier ? Je n’en ai aucune idée. C’est un dessin que j’avais fait avant cette demande, que j’avais réalisé comme tu peux faire de l’écriture automatique. Mais ces décalages dans les réactions sont finalement les choses les plus intéressantes. Et avec le cinéma, c’est puissance mille ! C’est impossible d’expliquer comment chaque personne vit ton film. C’est très difficile de s’expliquer pourquoi tu as touché ou pas touché les gens, surtout quand toi-même tu ne sais déjà pas très bien à quel point tu fais des films d’abord pour toi ou d’abord pour le public. Surtout que faire des films coûte beaucoup d’argent. Aujourd’hui, un petit film, c’est au moins un million d’euros minimum. Pour le commun des mortels c’est beaucoup, mais pour le cinéma c’est peanuts. Mon premier film, c’était six cents mille euros. Aujourd’hui je fais des films à plusieurs dizaines de millions d’euros, mais même un film à deux millions d’euros, s’il n’est vu que par dix mille personnes, c’est que tu as loupé ton film ! Et là tu te demandes pourquoi tu as raté. Les gens n’ont pas compris ? À côté de quoi es-tu passé ? Même un low budget doit parler à un maximum de gens. Évidemment, il ne captera pas autant de monde qu’un blockbuster, mais il mérite de respecter un ratio spectateurs/budget.

Quand je fais des films, je n’exprime de toute façon jamais de bonheur. Quand j’explose le box office avec Taken 2, les gens ne comprennent pas que je sois d’une humeur neutre et me disent : « mais tu n’as aucune réaction alors que tu viens de faire plus de cent millions de recettes aux USA en deux semaines ! » Taken 3, quelques jours après sa sortie, j’étais dans une soirée à Los Angeles qui n’avait rien à voir avec le film mais organisée par mes agents. Les gens se demandaient ce que je foutais là. « Mais tu devrais faire la fête, t’imagines tu viens de faire quarante millions de recettes le premier week end ? » Une fois que le film est fini, c’est que je suis allé au bout du détail du détail, au bout du truc, que j’ai tranché. C’est ça qui m’importait et du coup je passe tout de suite à un autre projet, à autre chose. C’est très bizarre comme sensation, un peu comme quand tu peins et que tu as été au bout de ce que tu pouvais et que tu passes à autre chose par nécessité. Entre deux batailles, j’ai trouvé un équilibre de vie en me retirant au milieu de nulle part dans une maison au milieu d’un parc naturel. C’est un endroit où je suis en paix. Rien ne peut faire pression sur moi quand je suis là-bas. Je n’aime pas être à Paris, je n’aime pas être à Los Angeles. Il n’y a que dans cette maison dans cet endroit ou je me sente bien. Ou en Chine ! Mais en Chine c’est sûrement parce que je suis quasiment autant isolé que dans le Sud. J’échappe au côté mondain, à la politique aussi qui compte beaucoup dans le cinéma. Je suis un très mauvais politicien et je ne supporte pas le côté brosse à reluire, ça me met mal à l’aise. Je ne sais pas gérer le succès.

On a parlé d’Ekoué et du clip de « L’Odyssée suit son cours. » Que la Rumeur fasse du cinéma aujourd’hui, venant d’où je viens, ça prouve qu’on est des cas particuliers. Mais on ne peut pas dire aux gens : « faites comme nous, c’est facile », parce que ce serait démago. Ça ne nous empêche pas de faire des films, de voir qu’on avance, mais il ne faut pas dire que c’est facile. Il ne faut pas masquer tout le travail que ça demande, pour qui que ce soit. En France, on a toujours des explications très simples : « c’est plus facile quand tu t’appelles Kassovitz ou Cassel, parce que le nom, parce que la famille. » Mais ce n’est pas vrai ! C’est peut-être plus facile au début, mais il y a un moment où c’est pareil pour tout le monde : si ce que tu fais est mauvais, si tu ne travailles pas dur, tu n’y arriveras pas. À partir d’un certain niveau, tu es jugé au résultat. Cassel a beau être le fils d’un acteur, Kassovitz a beau avoir eu des parents dans le cinéma, s’ils sont mauvais ils se feront défoncer comme tout le monde, peut-être même plus. Moi mon problème, c’est de me dire que je suis arrivé dans le cinéma mais que je ne fais pas partie de ce milieu. Je me lève tous les jours en me disant que c’est peut-être le dernier que je vais passer dans le cinéma, comme avec un couperet au-dessus de la tête. Ce matin j’écoutais Thierry Frémaux [Directeur du Festival de Cannes, NDLR] sur France Inter qui parlait du festival de Cannes et en l’entendant je me dis : « mais je ne fais pas partie de ce milieu. » Alors qu’en réalité, j’en fais partie, parfois même plus que beaucoup. Mais cette paranoïa fait que ça me maintient éveillé tous les jours. Je me dis toujours : « je vais me bouger le cul, je vais continuer à travailler, parce que si c’est le dernier jour, il faut que ce soit encore mieux que les précédents. » C’est toujours ce même problème de « c’est la dernière fois. » C’est un complexe d’imposture en fait. Du coup, je ne veux pas donner le prétexte ni laisser la moindre brèche pour qu’on m’assène cette « dernière fois. »

Epilogue 2017

Avec Forst Whitaker, sur le tournage de Taken 3

Aujourd’hui, Olivier Megaton prépare son prochain long métrage après avoir sorti un documentaire de quatre heures consacré à Christophe Rocancourt et unanimement salué. Il peint et expose encore. Son actualité est à suivre sur son site web.

Jean-Noël Spray Lafargue est professeur à l’Université Paris 8, réalise des bandes dessinées pédagogiques et tient l’excellent Le dernier blog sur la plateforme qu’il partage avec sa conjointe : Hyperbate.

Shuck2 vit toujours à Nanterre et continue d’exercer sa passion, parfois dans le monde entier, comme en témoigne son site internet.

Pas de commentaire