C’est une question qu’il faudrait peut-être se poser plus souvent : que se passe-t-il lorsque Yvnnis se retrouve dans une grande salle vide face à un micro ? Si depuis son émergence en 2022 le rappeur de Fontenay n’a jamais laissé de doute sur sa capacité à plier n’importe quelle production (tout en explorant aussi le chant, notamment sur le très bon L’AFRO OU LES TRESSES) il fallait bien assumer ce statut au moment de réaliser sa première session live pour la chaîne Colors. Alors, au lieu de se contenter d’une démonstration linéaire, le rappeur a décidé de faire plus : quatre prods à la suite, du boom bap jusqu’à une trap menaçante puis rebondissante, pour une montée crescendo en BPM et en intensité. Pour son second morceau de 2025 (avant une mixtape annoncée sur ses réseaux sociaux) Yvnnis a donc fait le choix de l’egotrip et de la démonstration : au rythme des prods de plus en plus rapides, le Francilien renvoie les balles qu’on lui envoie sur “BIG SHOT” tout en gardant son sang froid, comme si le challenge qu’il s’était lui même imposé ne lui faisait aucunement peur. Sans révolutionner la musique, sa session Colors rappelle une sensation particulièrement propre au rap : celle de la performance et de l’attitude, si simple sur le papier, et pourtant si compliquée dans la réalité. Une démonstration de moins de trois minutes qui mérite aussi une mise en lumière du travail de Lil Chick, producteur aujourd’hui attitré de Yvnnis qui compose ici l’intégralité des quatre prods, tout en créant un véritable fil rouge entre elles. Une belle synergie entre artiste et producteur qui rappelle une vérité : pour qu’une bonne attaque existe, il faut aussi des bons milieux créateurs. “BIG SHOT” en est bien la preuve.

Sidekicks

Dans le vocabulaire musical de LinLin, un mot semble ne pas exister : la concession. Depuis 2023, la rappeuse française, aussi connue en tant que “high empress of rap” sur ses réseaux sociaux, torpille ses auditeurs à coups de titres abrasifs, saturés, et dansants, mélangeant tour à tour rap, influences R&B et sonorités électro (notamment sur le très bon “KISS X3”) sans jamais perdre de vue le plus important : sa créativité.

Derrière les clips et les pochettes soignées de LinLin se cache en effet un univers artistique (déjà) riche, que la rappeuse vient récemment d’encore plus étoffer. Le nom de sa nouvelle livraison : “BOOGEYMAN”. Un titre à la fois déstabilisant à la première écoute et hypnotisant par la suite, dans lequel l’artiste du Val-de-Marne déroule durant trois minutes un rap plein d’egotrip sur une rythmique lente tendance années 90 (avec son supplément scratchs) tout en le blindant de sirènes et de synthés stridents rappelant “Hellifornia” de Gesaffelstein. La proposition, déjà originale, trouve alors encore plus de sa singularité à travers son outro, qui s’envole dans des arrangements cosmiques avec ses voix célestes et ses claviers spaciaux, avant de s’arrêter subitement.

Si “BOOGEYMAN” n’est pas le titre le plus facile d’accès de LinLin (“CONTACT” sorti en février dernier est peut être une porte d’entrée plus aisée) sa mini-radicalité en fait un beau manifeste de ce que la rappeuse semble vouloir faire. Sans se plier aux règles de la facilité, et en prenant soin de mélanger des influences éloignées sur le papier, LinLin crée son propre univers sonore et visuel, et le livre ensuite au public, quitte à ce qu’il soit déstabilisé. C’est toute la force de sa musique, autant capable de prendre à contrepieds qu’emporter celui qui prend le temps de l’écouter.

En 2018, Kofs avouait à l’Abcdr du Son son affection pour Vincenzo et Menzo, les oubliés (voire méprisés) de leurs groupes de surdoués. L’un parce qu’il est « resté lui-même », l’autre parce qu’il « rappait [sa] vie. Trop bien. » Dans « Mon École », Kofs rend hommage à cette version du rap, parfois oubliée, parfois starifiée à outrance, souvent critiquée. Fondé sur une anaphore simple (« mon école, c’est… »), le titre a des allures d’annonce de tracklist. Le Marseillais y énumère les noms des tauliers des années 2000 avec lesquels il a grandi et appris: Mo’vez Lang, Sinik, Rohff, El Matador, Kamelancien, Six Coups MC, Brasco, Dry et Demon One (dont on sait l’importance pour un autre Marseillais, Soso Maness), Alibi Montana, figures de l’école Neochrome et ceux de l’école dite « consciente »… Variation sur le classique de Médine « Lecture aléatoire », mais depuis le point de vue d’un Marseillais né en 1990, le titre revient sur ce que le rappeur doit à cette génération traversée par la crise de l’industrie du disque. Et, à l’image d’une belle partie des rappeurs qu’il cite, « Mon École » a quelque chose de profondément touchant, comme d’un brin de mauvais goût (l’animation cheap, les symboles un peu lourds, un usage abusif de l’IA dans le clip…). Cependant, l’émotion qu’il procure est à l’image de ce rap que l’on aime encore plus parce qu’il n’est pas parfait. Le titre annonce un album collectif, où figurent tous ces artistes en featuring avec Kofs, MON ECOLE : VOLUME 1, à paraître le 13 juin.

Sous ses airs de carte postale, Bordeaux cache des réalités bien plus contrastées. À Saint-Michel, les bobos sirotent leur verre en terrasse, en quête d’exotisme à portée de tram. Mais à deux rues de là, les inégalités sautent aux yeux, criantes, violentes — tout comme leurs répercussions. Derrière son image lisse de ville de patrimoine et de start-up, Bordeaux est un territoire fragmenté aux lignes de fracture bien réelles.

C’est dans cette tension que naît RGRD Vol. 2, une mixtape portée par Achraf, figure centrale de la Rock School Barbey, salle de concert mythique de la Métropole. Véritable passeur entre les rives, Achraf agit ici comme un Pont de pierre du rap bordelais : il relie ce que la ville a longtemps laissé cloisonné. En réunissant une sélection d’artistes issus des deux rives de la Garonne, le projet tente d’esquisser une cartographie — forcément incomplète, mais profondément vivante — de la nouvelle scène locale.

La mixtape met en lumière une nouvelle école rap qui refuse de rester dans l’ombre. Si l’objectif est collectif, certains artistes tirent clairement leur épingle du jeu, à l’image de Phantom, rappeur des Aubiers. Sur son titre « 2 Temps », il décrit la vie de quartier, ses méandres, ses disparitions soudaines — le tout porté par une production soignée signée Morro Nake, qui pour l’occasion est allé sampler un classique de la musique populaire tunisienne.

Distribuée par Maison Blanca, le label fondé par le rappeur Maydo, RGRD Vol. 2 s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration de la scène bordelaise. Maydo, qu’on retrouve également dans un documentaire diffusé sur France Télévisions suivant quatre rappeurs de la ville, incarne à lui seul cette tension constante entre ambition artistique, désillusions et réalité sociale. Une existence en équilibre instable, mais toujours en mouvement.

La mixtape RGRD Vol. 2, le documentaire, le label : autant d’initiatives qui témoignent d’une scène bordelaise en pleine ébullition. Une scène qui s’impose doucement, mais sûrement, comme l’un des visages prometteurs du rap français pour les années à venir.

Il y avait deux rives, sans aucun pont pour les relier, des existences parallèles qui ne se sont croisées que par le hasard des circonstances, bien après que la mort ait scellé dans le plus grand silence le sort de celui qui les habitait. Il s’appelait Sign et a été parmi les premiers à s’emparer de bombes aérosols pour vandaliser les murs et les wagons de la capitale française. Il s’appelait Gurvan et était le frère de Delphine et d’Eve-Marie. Entre les deux vies de ce garçon, « un mur de silence » (l’expression est d’Eve-Marie) que le destin a fini par faire tomber. À travers les dix épisodes du podcast Les mille et une vies de Sign, Karim Boukercha retrace le parcours de ce pionnier énigmatique du hip-hop français, affilié à divers crews durant les années 1980 avant de disparaître totalement des radars alors que le rap devenait la discipline phare de cette culture. Pourtant, rappeur, Sign l’a été aussi, allant jusqu’à New York pour rejoindre les Ultramagnetic MC’s et peaufiner son style auprès d’eux.

L’histoire de Gurvan / Sign est intéressante en elle-même mais prend sous la plume de Karim Boukercha une dimension toute particulière. Par sa narration, il donne à entendre le destin le plus intime (et intense) d’un homme ainsi que l’histoire globale d’un mouvement culturel. Surtout, ce podcast ne se contente pas de documenter une vie, il en écrit fondamentalement le récit, et en ce sens il s’adresse autant aux auditeurs qu’aux témoins qui s’y expriment. La famille de Gurvan ne connaissait que de très loin l’histoire de Sign avant 2022, année durant laquelle les anciens camarades de Sign ont appris son décès, déjà vieux d’une décennie, via un post Instagram de Rockin Squat, faisant lui-même suite à la rencontre fortuite entre Maï Lucas et un intime de la famille. Dès lors, a commencé un processus simultané de découverte et de deuil, processus auquel Les mille et une vies de Sign vient poser un point final.

Rockin Squat, Mode2, Kool Shen, Solo, Bando, les Ultramagnetic MC’s, Vincent Cassel et de nombreuses voix viennent poser leurs mots pour que Karim Boukercha reconstitue, en enquêteur obstiné, le puzzle des vies de Sign, et le leur fasse découvrir à chacun. Au fil de son récit, l’auteur explicite d’ailleurs sa démarche et les étapes qu’il suit. Le résultat est tout simplement brillant, riche de précisions factuelles et d’une finesse narrative permettant d’allier compréhension claire, suspense et émotions. En d’autres termes, Les milles et une vie de Sign est d’ores et déjà un essentiel, que chacun pourra écouter sur les plateformes habituelles et ici.

Dire d’Ekloz qu’elle est polyvalente dans sa musique serait un euphémisme. Depuis ses débuts, la rappeuse marseillaise joue en effet sur plusieurs terrains, du rap le plus pur à l’electro en passant même par la chanson, sans perdre ce qui fait sa singularité : un attachement au rap, pour mieux rencontrer d’autres sonorités. Fin avril, c’est dans un genre particulièrement entrevu dans ses morceaux ces derniers temps qu’elle retournait. Mais dans une forme encore plus brute : celle de la techno.

Durant toute l’année 2024, la Marseillaise a en effet beaucoup exploré le terrain des musiques dansantes, que ce soit sur sa mixtape 3motional (bada$$) b!tch (“Rien de blanc”, “150”, “7 Shit”) ou sur un EP de remixes entier – T.O.M (That’s Only Music) – avant de revenir le temps de quelques morceaux à une forme de rap plus pure. Une parenthèse seulement provisoire, puisque la rappeuse dévoilait en ce début d’année deux morceaux electro successifs : d’abord le réussi “BAW” avec le groupe La Marmite, et enfin “Go Go Go” mi-avril.

Un titre en collaboration avec la productrice marseillaise Mila Dietrich où Ekloz se plonge dans des sonorités purement techno, tout en rappant par dessus. De cette rencontre entre deux représentantes de deux courants musicaux importants à Marseille naît ainsi un mélange sonore à la fois club et rap, porté par une basse puissante, sur laquelle Ekloz pose sa voix en suivant le train des kicks effrénés de Dietrich.

Collaboration inattendue mais réussie, “Go Go Go” montre finalement encore un autre visage d’Ekloz, tout en présentant un beau mélange des sonorités de la scène musicale marseillaise actuelle. Au point de se demander si cette cloche, qui ressemble étrangement à celles d’un artiste local dont le nom commence par un J, a été placée là par hasard.

L’album Scopa de Ascofi disponible en vinyle

Nous en avions parlé lors de sa sortie sur les plateformes de streaming en novembre 2024, l’album Scopa de Ascofi a désormais droit à une version vinyle disponible sur le store Centre Ville Records. L’occasion de réécouter, sur la platine cette fois, un « disque-carte postale affranchie en Italie » aux sonorités boom bap, entièrement produit par DJ Per-K et mixé par Taipan. L’occasion aussi d’ajouter encore un très bon disque à ce premier semestre 2025 très qualitatif.

L’Abcdr vous permet d’ailleurs d’en gagner un exemplaire ainsi qu’une version press-test par tirage au sort en commentaires sur nos réseaux sociaux !

Comptant parmi les programmes donnant envie de soutenir les journalistes de l’audiovisuel public dans les tumultes que traverse actuellement leur navire, L’Expérience donne chaque semaine à écouter des objets radiophoniques variés, entre reportages, fictions, documentaires et séries audio. Diffusée le samedi après-midi sur France Culture puis disponible en baladodiffusion, cette émission a récemment consacré deux numéros au rap, à travers un brillant docu-fiction : « La Méthode Rap Vol.1 ».

Scindée en six parties de vingt minutes chacune, la série opte pour une approche faussement innocente du rap, un questionnement simple auquel sont apportées des réponses complexes. Le pitch est le suivant : « Alain G, Bugz Béni et Baz LeSel, trois amis passionnés, cherchent à obtenir l’ultime méthode pour devenir les meilleurs rappeurs amateurs. » Leurs blases caricaturaux ramènent d’entrée de jeu au temps des ateliers rap et de la pratique socio-éducative de cette discipline. Au premier niveau d’écoute, « La Méthode Rap Vol.1 » est donc un récit d’apprentissage par lequel les trois potes se défont de leurs certitudes et approchent peu à peu de la substantifique moelle du rap, par le doute et l’écoute de leurs mentors. Arriveront-ils à réaliser le meilleur morceau possible ?

Ce scénario ne conférant pas un intérêt démesuré au programme, c’est au deuxième niveau d’écoute que « La Méthode Rap Vol.1 » devient un indispensable. Pour s’améliorer, les trois loustics ne s’adressent pas aux premiers clampins passant par le studio du coin. Rappeuses, rappeurs et beatmakers se succèdent au micro pour dispenser leurs conseils à Bugz Béni et pour livrer aux auditeurs de France Culture leur vision d’un genre musical qui les a tous bouffés. Se croisent ainsi Vicky R, Nikkfurie, Dany Dan, Grems, Liza Monet, STI et d’autres encore, plus ou moins renommés mais traités sans distinction à cet égard. Chaque épisode adopte un angle propre (la punchline, la voix, le flow, l’egotrip, etc.) qu’il explore entre questionnements, témoignages et archives audio.

Finalement, au titre béotien du premier épisode (« Tout le monde peut faire du rap »), répondent 120 minutes de finesse et de précision, permettant à la fois d’entrer dans le rapport intime que chaque intervenant a au rap et dans une approche plus générale de ce dernier. Et bien souvent au cours de « La Méthode rap vol.1 », les questionnés se questionnent et laissent eux aussi, vaciller leurs certitudes. Une franche réussite.

Les six épisodes sont disponibles sur l’application et le site de Radio France ainsi que sur les plateformes d’écoute habituelles.

L’entraide, les passes dé’ entre grands et petits frères sont une des belles qualités du hip-hop marseillais. Le line-up 100 % phocéen de la deuxième édition du Fonky Festival de Mars, qui se tiendra au Cabaret Aléatoire les 25 et 26 avril, incarne à merveille cet esprit de transmission. D’un groupe référence des années 1990 comme Prodige Namor à une représentante de la nouvelle garde comme Saaphyra, le tout parrainé par Akhenaton, des artistes issus de toutes les générations ont répondu à l’appel du légendaire DJ Djel.

L’évènement, organisé au cœur d’un des derniers quartiers populaires du centre-ville, sera donc l’occasion de voir défiler sur scène trente ans d’histoire du rap marseillais, dans toute sa diversité sonore et artistique – « de l’école du micro d’argent à la Jul Academy », pour reprendre la formule d’El Matador, lui aussi à l’affiche. Avec en point d’orgue la réparation d’une injustice historique : pour la toute première fois depuis sa sortie en 1999, le public pourra entendre Freeman et K-Rhyme le Roi interpréter en concert les morceaux de leur classique L’Palais de Justice. Cet exemple résume bien l’esprit du festival : mettre en lumière via le live la richesse de la scène locale, son passé, son présent et son futur.

Si l’organisation de ces deux jours résulte bien entendu d’un effort collectif, DJ Djel, membre de la Fonky Family et activiste hip-hop dans sa ville depuis des décennies, y joue néanmoins le rôle de figure de proue et de chef d’orchestre. Enfant de Belsunce, Djel sait rassembler au-delà du centre-ville. Ce qui fait la spécificité du festival, c’est sa conception du hip-hop non comme simple branche de l’industrie du disque, mais comme culture. Fort de sa vaste expérience à son service, Djel tient à en valoriser tous les aspects. Ainsi, outre les concerts, la programmation comprend également un concours de DJing et une compétition de danse, accessibles gratuitement. Dans la droite ligne d’initiatives comme le regretté Scred Festival ou la grand-messe sétoise de Demi Portion, le Fonky Festival de Mars assume son ancrage dans le mouvement hip-hop au sens large. Une démarche précieuse, presque de résistance, à une époque où la “capitale du rap français” est paradoxalement célébrée dans les discours, mais peu dans les faits. Et où celles et ceux qui la font tendent à être relégué·es loin du centre-ville, comme si le cœur de Marseille ne leur appartenait plus.

L’ambition est donc d’offrir aux amoureux·ses de l’art de rue un moment de partage en plein centre-ville, et à la scène rap marseillaise une nouvelle occasion de démontrer son talent. Pari tenu ? Pour le savoir, rendez-vous dans deux semaines du côté de la Belle-de-Mai.

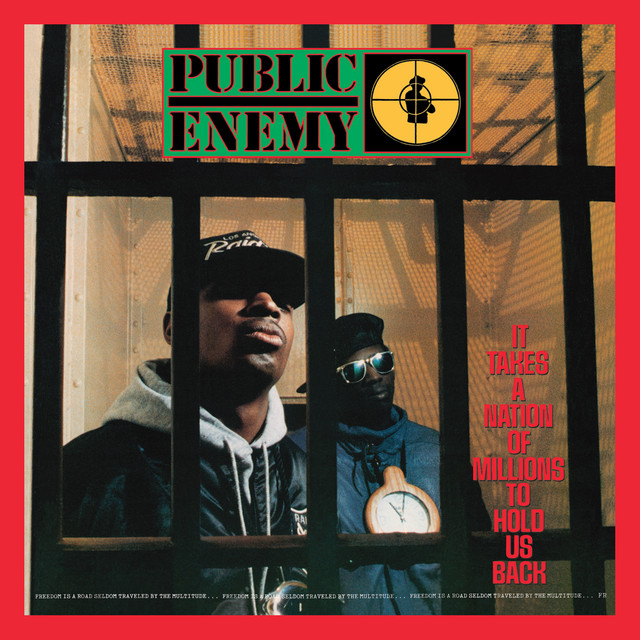

Sorti le 7 mars, le livre de Grégory Salle s’attaque à un monument du rap : It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, le deuxième album du groupe originaire Long Island.

Photo : Glen E. Friedman

Plus qu’un simple retour, ce livre dissèque chaque détail de son élaboration, de son impact et de ses contradictions, dans un contexte où l’Amérique est au cœur de la contre-révolution reaganienne.

« Freedom is a road seldom traveled by multitude. » Cette phrase, discrètement placée en liseré sur la pochette, résume à elle seule l’essence du disque. Plus qu’un slogan, c’est une déclaration de principe : la liberté, telle que la conçoit Public Enemy, n’est ni facile ni offerte à tous. Elle doit être conquise, arrachée, proclamée haut et fort.

Ancien chroniqueur à Jazz News et L’Abcdr du Son, aujourd’hui chercheur en sciences sociales, Grégory Salle adopte une approche rigoureuse qui évite la simple nostalgie. Il analyse la puissance sonore et politique de l’album, détaillant comment Chuck D et ses acolytes ont conçu un chaos organisé, porté par les productions abrasives de The Bomb Squad (pas vraiment crédité sous ce nom sur l’album). Chaque titre est scruté, décomposé, remis en perspective : du rugissement martial de « Bring the Noise » à la tension suffocante de « Black Steel in the Hour of Chaos », en passant par la charge électrisante de « Rebel Without a Pause. »

Mais le livre ne se contente pas d’encenser l’album : il met aussi en lumière ses failles. Public Enemy a toujours joué sur l’ambiguïté, entre engagement radical et débordements incontrôlés. La prise de parole antisémite de Professor Griff en est un exemple marquant, et l’auteur revient sur les remous qu’elle a provoqués au sein du groupe. À travers ces contradictions, It Takes a Nation… apparaît comme le reflet d’une époque en tension, où le rap cherchait à exister face à une Amérique qui le craignait autant qu’elle le consommait.

En revenant sur ce classique piste par piste, Grégory ne fait pas que rendre hommage : il interroge également son héritage et sa réception actuelle. Plus de trente cinq ans après, la rage de Public Enemy résonne encore, et ce livre en offre une lecture aiguisée, entre mémoire et mise en perspective critique. Une relecture essentielle d’un disque qui a redéfini le hip-hop et au-delà.