Dabaaz, sous toutes les coutures

De Triptik à sa marque de vêtements Poyz & Pirlz, retour sur les vies de Dabaaz, lui, sa gueule et sa propre personne, mais pas seulement. Entretien.

Triptik est resté dans les mémoires comme un groupe sans compromissions. Mieux même, en termes de rap, il s’agissait d’un triangle tout terrain. Black Boul’, Dabaaz et Drixxxé étaient de toutes les confluences. Leur style et leur façon de faire étaient hip-hop. Il faudrait d’ailleurs l’écrire en majuscules. Et pourtant, dans un rap français qui au fur et à mesure s’éloignait des codes originels, eux trouvaient toujours leur place. Que ce soit autour d’une table avec Express D’, en étant dédicacé par Disiz sur le premier Bête de bombe, ou en étant repéré par Cut Killer et le Funky Maestro, le T.R.I.P.T.I.K était toujours légitime. Ne jamais se prendre pour quelqu’un d’autre et cultiver l’amour de l’art était la bonne direction.

Puis il y a eu la suite. L’absence de véritable deal avec une maison de disques. Des portes qui s’entrebaîllent plutôt que de vraiment s’ouvrir. Le rap dit « alternatif » et des postures en réaction à une skyrockisation du mouvement. Une structure d’autoproduction avec les yeux un peu plus gros que le ventre. Et enfin un deuxième album pas tout à fait compris à l’époque, avec, en sus, une forme d’usure à l’âge où devenir père oblige à faire des choix.

Dabaaz est l’un des piliers de cette aventure. Depuis la fin de Triptik, il a alterné entre fête, initiatives, fascination pour la Dipset et coups d’avance. Mais comme le disait Abuz dans nos colonnes, être en avance ou en retard, c’est la même chose. « Il faut être on point, sinon ça ne sert à rien. » Dabaaz, lui, n’a jamais été tout à fait dans le bon tempo. En 2007, son album solo était réservé à un milieu d’insiders, même s’il était sûrement bien plus avant-gardiste que la plupart des disques sortis à la même époque. Poyz & Pirlz, sa marque de vêtements ? Elle tourne, mais la mode est remplie de vents contraires, on y navigue aussi difficilement que dans le rap. Quant à l’idée de génie qu’était Can I Kick It, qui participera notamment à la révélation de L’Entourage, Némir ou Bon Gamin ? Elle était belle, mais livrée à tout ce que symbolisent les revivals : ceux qui y participent y ressentent tôt ou tard un besoin d’émancipation. « Ça fait partie de mon passé » diraient aujourd’hui ceux qui y participaient à l’époque. Une fois écrites, certaines pages sont faites pour ne plus être lues. Mais Dabaaz, lui, a accepté de feuilleter le fil de sa carrière et de sa vie.

Il le fait sans se dévaloriser ni s’auto-célébrer. C’est pourtant la trajectoire d’un rappeur particulièrement doué qui est à lire ici. Entre périodes de lumière et moments de doute, c’est aussi le basculement d’un monde, qui une fois entré dans le XXIème siècle a ringardisé l’idée de ne pas réussir, de ne pas correspondre aux nouveaux codes. Ce n’est pas une question de grandes idées ou de grands discours, c’est juste l’histoire de ce qu’il reste lorsque les valeurs basculent. Ici ? Il s’agit de la fête, de « ma petite entreprise » comme dirait métaphoriquement Bashung, et de quelques velléités artistiques mangées par un monde qui n’attend plus personne. C’est Dabaaz, et c’est sous toutes les coutures. Elles sont prodigieusement attachantes.

De la basse à Dabaaz 1987 – 1997

Je suis né en 1976 dans la banlieue lyonnaise, mais j’ai grandi dans le 13ème arrondissement de Paris, quartier de Glacière. Au départ, j’étais plutôt dans le rock avec l’arrivée du grunge, et même le rock californien comme Faith No More. Au collège, je faisais de la basse et ai rejoint un groupe qui au fur et à mesure a dérivé vers la fusion, avec des textes un peu rappés, toutes proportions gardées. Dabaaz, c’est d’ailleurs une transformation de mon nom de bassiste, qui était Da Bass. Au lycée, j’ai déménagé à Rueil mais on a maintenu le contact. On a eu un moment de gloire en réussissant à faire une scène au Rex Club, une autre à un festival à la fac de Nanterre. Je ne rappais pas encore et les premiers textes que j’écris sont en anglais, pour le chanteur de notre groupe de métal-fusion. J’ai été ghostwriter avant d’être rappeur. [Rires] Les groupes de rock avec une touche de funk étaient cool à l’époque : Sinclair, FFF, Oneyed Jack… Mais c’est la période où il fallait choisir son camp. [Sourire] J’ai finalement choisi le rap.

Le rap, je l’ai découvert à la fois tôt et tard. Tôt car mon grand frère était parti aux USA pour un échange et était rentré avec une K7, où il y avait Run-DMC sur une face, Salt-N-Pepa sur l’autre. C’était durant les années 1980. Je savais ce qu’était le rap, mais je n’y connaissais rien. Mon grand frère s’y est mis et a commencé à avoir des albums, genre de De la Soul, NWA, etc. Moi je n’adhérais pas trop, je trouvais ça trop funky pour moi. À la limite, ce qui me plaisait le plus, notamment sur les K7 du Deenastyle qui tournaient, c’étaient les passages ragga. C’est un peu plus tard, quand j’ai découvert « La formule secrète », « Le Monde de demain », puis que Wu-Tang et Onyx sont arrivés que j’ai déjà plus apprécié le rap. Je suis vraiment tombé dedans quand j’ai vu La Cliqua en première partie d’House of Pain. [En 1994 à La Cigale, NDLR] Au départ, je considérais le rap comme une musique d’Afro-américains, pour laquelle on n’était pas vraiment légitimes. Mais quand j’ai vu des Français balancer des mots savants, rapper vite, avoir trop de style, j’ai accroché et ce soir-là, La Cliqua était trop stylée. C’est vraiment le rap français qui m’a mis dedans de toute façon.

C’est dans les Hauts-de-Seine, au lycée, que je rencontre Drixxxé. Il était clavier dans un groupe. Il me dit qu’il aime le rap, je lui dis que moi aussi. On décide de s’y mettre. C’est en 1994 ou 1995, je ne sais plus exactement. Il y avait aussi un batteur avec nous, mais ça a duré deux ou trois sessions. On avait juste un synthé, aucune machine. Drixxxé faisait le beat en live sur les touches de son synthé. [Rires] Greg [Black Boul’, NDLR] n’était pas là, mais je le connaissais de mes vacances, puisqu’on partait tous les deux dans le même coin, vers La Rochelle. Quand on se voyait, on ne parlait quasiment que de rap. Complètement par hasard, je l’ai recroisé à Châtelet où je traînais souvent. Je lui ai expliqué qu’on s’était lancés avec Drixxxé. Il m’a dit qu’il s’y était mis aussi et je lui ai proposé de nous rejoindre. Quand il est venu, on a vu qu’il ne s’y était absolument pas mis puisqu’il n’avait aucun texte. [Rires] Mais dès qu’il a pris un micro, il est rapidement devenu très fort.

À Nanterre, Drixxxé vivait chez ses parents, dans une maison. Ce qu’il faut savoir, c’est que ses parents étaient partis vivre en Afrique pour des raisons professionnelles. Du coup, cette maison, c’est un peu devenu la MJC du coin. On y passait notre temps pour y faire du son, et d’autres groupes venaient également. On n’était pas connectés avec des groupes en place. Il y avait Les Derniers messagers ou Alexis Peskin, qui s’appelait Caramel à l’époque et qui est le frère de Gystère de Frer200. Il était cainri de ouf, hyper laidback et westcoast alors que nous on était tous en train de brailler. [Rires] Drixxxé s’est fait larguer par sa meuf, avait économisé de la thune et a donc acheté un sampler. Dès qu’il l’a eu, il n’a plus fait que ça et est devenu très vite très fort. On avait aussi cotisé pour acheter des enceintes. Moi j’avais arrêté les études, j’étais livreur dans un Pizza Hut de Nanterre et le reste du temps, je faisais du rap, je buvais des bières et je fumais des joints. On avait 18 ou 19 ans, un endroit pour se retrouver, faire du son, pas de parents sur le dos, c’était cool.

Dabaaz & Drixxxé en répétion en 1997.

Comme Les Derniers messagers squattaient la baraque de Drixxxé, leur manageuse nous a fait passer une sorte d’audition pour voir si on pouvait faire leur première partie dans une salle de l’époque, qui s’appelait le Blueser. On fait ce concert, et c’est à partir de là qu’on commence à faire nos premières connexions. Par exemple, je crois que Les Rimeurs à gages étaient dans le public ce soir-là. Je ne sais plus si c’est grâce au concert ou à d’autres rencontres car je traînais déjà un peu partout, mais on se retrouve invités sur la compilation Hip-hop Vibes III. On a fait un titre boom-bap totalement dans l’esprit de l’époque, avec déjà des scratches. [À ce moment là, Triptik a de façon très éphémère, un troisième rappeur, nommé NJ, NDLR] Avant ça, on avait déjà enregistré « La France avance », sans le diffuser. Ça s’était fait dans le studio d’un vieux pote du 13e arrondissement. C’est d’ailleurs là qu’on rencontre Sam, qui était un gars de Glacière que je connaissais de vue depuis longtemps, sans que ce ne soit un ami. Il avait pour ambition de manager des groupes et nous le propose. On a accepté, et quelques mois plus tard, on a monté une SARL : Concilium Prod. L’inconscience de la jeunesse ! [Sourire] On avait pas de matos, internet ne servait encore à rien dans la musique, et on monte une boite. On pensait sûrement qu’on allait devenir riches. [Rires]

Triptik Connexions 1998 – 2001

Pour nous, la suite logique après Hip-Hop Vibes était de faire un maxi, c’était la règle à l’époque. Sauf qu’on rencontre la fille de Patrick Colleony [dirigeant de label et de sociétés de distribution, parmi lesquelles Night & Day ou Media 7, qui ont joué un rôle crucial dans le développement du rap dans la seconde moitié des années 1990, NDLR], qui plus tard deviendra la femme de Drixxxé. Patrick Colleoni entend ce qu’on fait et nous dit qu’il ne faut pas faire de maxis, mais directement un album. Il a un budget de 30 000 francs à consacrer à notre disque via son label. Évidemment, on le fait. On avait accumulé pas mal de titres et on rappait toute la journée donc on avait de quoi faire. L’Ébauche se fait en une semaine, car les sessions coûtaient cher. C’était intense, mais cool, car on était à fond, sérieux et bien préparés. Par contre, il n’y avait quasi aucun budget marketing, tout avait été mis dans le son. On a eu la chance d’avoir Skwall, qui avait la boite de production Fokal [société de production vidéo qui faisait beaucoup de clips, notamment de classiques du rap français, NDLR], qui nous a proposés de clipper « La Cavalcade. » Il l’a fait avec de vrais moyens, une vraie production. On est directement passés sur MCM, des chaînes du câble, M6 peut-être, je ne suis plus tout à fait sûr. Même si on n’a pas vendu beaucoup de disques de L’Ébauche, ça nous a mis un petit peu en avant.

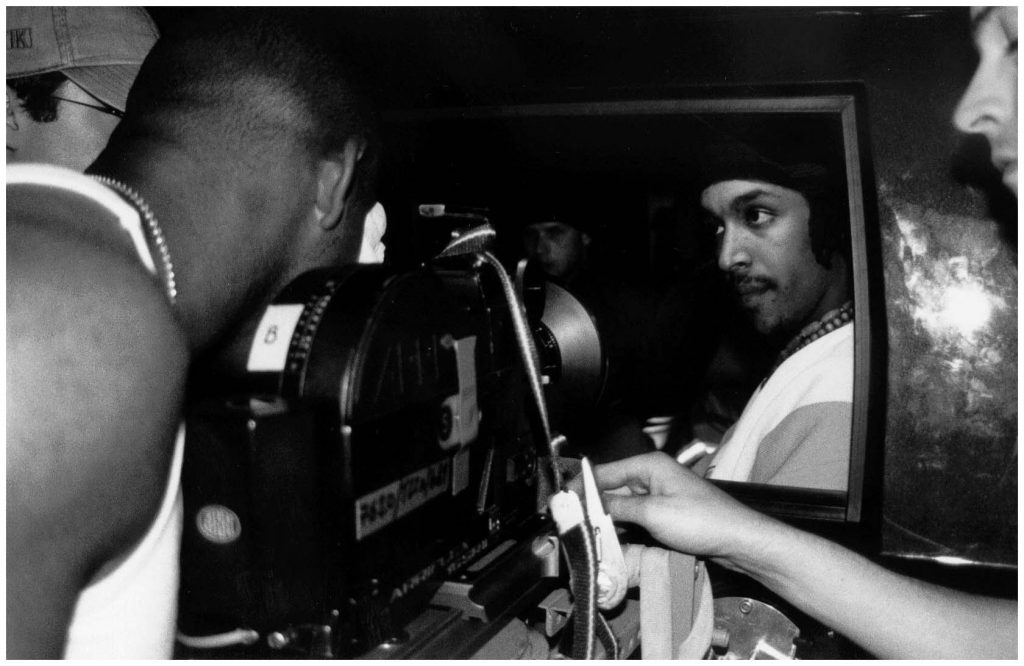

Black Boul’ sur le tournage du clip « La Cavalcade » en 1998.

L’autre truc qui nous a donné une bonne visibilité, c’est qu’il y a toujours eu beaucoup de scratches sur nos disques. On travaillait avec DJ Feadz, qui à l’époque s’appelait DJ Deon. Sauf qu’après l’enregistrement du premier album, Feadz a bossé avec Mr Oizo sur « Flat Beat » [premier et énorme succès de Mr Oizo, NDLR], et ça a cartonné. Il est parti avec lui, au Japon. On a finalement fait qu’un seul concert ensemble. C’était après la sortie de l’album, en première partie de La Cliqua, à Saint-Germain-en-Laye. C’était tellement cool d’ouvrir pour La Cliqua. Et qu’il y ait autant de scratches sur nos disques, c’était vraiment apprécié, dès nos débuts. Ça plaisait vachement aux DJs, qui étaient hyper importants à l’époque, car ce sont eux qui faisaient tourner les sons, qui les validaient en les scratchant, en les passant à la radio ou en les mettant dans leurs mixtapes. Spank, DJ James, Poska, se sont intéressés à nous. On a fait des tonnes de mixtapes ce qui nous a permis de rencontrer plein d’autres groupes. On s’est mis aussi à squatter chez Funky Maestro, à Neuilly-sur-Marne. Ils étaient déjà bien structurés, avaient une table de mixage 02R, qui représentait le futur à l’époque. Là aussi on a connecté avec plein de gens. Ils ont été mandatés pour faire la compilation Homecore, qui était un gros rassemblement de rappeurs de tout bord. C’est emblématique de ces mixtapes et compilations où en une fois tu rencontrais une vingtaine d’autres rappeurs. Ça a été pareil lorsqu’on a été invités par Zoxea & Melopheelo à Générations, qui faisaient partie de nos idoles. Une fois que tu mets le pied dans les mixtapes et à Générations, les rencontres ne peuvent que s’enchaîner, tu es dedans. C’est vraiment une période où c’est une grande effervescence de toute façon, chaque jour il y avait une rencontre, une opportunité. On avait aucune équipe, pas de parrain dans le milieu du rap, et pourtant on a été super vite acceptés. La rencontre avec Patrick Colleoni a évidemment joué. Pas tant dans l’acceptation par le milieu, ça on ne le devait qu’à nous-mêmes. Mais débarquer direct avec un album à une époque où beaucoup de gens enchaînaient les maxis, c’était une chance en termes de visibilité. On voulait rebondir sur l’opportunité qu’on avait eue avec L’Ébauche en enchaînant directement sur un EP. L’album avait ouvert des portes, si on mettait trois ans à rebondir, ça ne servait à rien. On a enchaîné donc en moins d’un an.

1999, je pense que c’est l’année la plus folle pour Triptik, même si, personnellement, c’est un peu une période d’errance. C’est un paradoxe, mais j’ai vécu mes années les plus ghetto en habitant dans le 16e. J’avais déménagé dans une chambre de bonne de l’arrondissement, et on ne se rend pas compte combien il y a de cassos et de glandeurs logés sous les toits là-bas. Je passais mon temps à traîner à Châtelet, au milieu de toute la faune bizarre qui y traînait à l’époque. Pas de thunes, beaucoup de défonce, je ne payais pas mes factures, et la façon dont tout s’enchaînait pour Triptik était hyper encourageante, même si tu sens que tu es un peu sur la corde. On a lancé l’EP, qu’on a enregistré de nuit, en clando, dans un super studio à Ivry, le studio A.D.S. Ça ne nous a rien coûté et c’était chant-mé. Ça a permis au disque de sonner pas mal. Comme pour L’Ébauche, on l’a sorti en CD, mais cette fois-ci on a aussi fait une version vinyle. C’était une façon de se faire encore plus voir par les DJs, qu’ils puissent nous scratcher. Cette fois, c’était DJ Toxik qui était avec nous. De toute façon, il y a toujours eu un DJ dans le groupe. Par exemple, avant que DJ Pone rejoigne le groupe, on a beaucoup tourné avec DJ Fresh qui était un de mes voisins de chambre de bonne et qui a aussi beaucoup travaillé avec l’agence 360, des gens comme Texaco ou Thibaut de Longeville. Pour l’EP, on accueille aussi pas mal de featurings, plus que sur L’Ébauche. Il y a Zoxea évidemment, mais dans l’ensemble, on se connectait plus avec la nouvelle école. Il y avait Nysay, LIM, l’équipe de Boulogne derrière Zoxea. Il y avait aussi Rocé, d’ailleurs son pote Mad Fly qui sera sur notre mixtape plus tard était trop fort, il avait des placements chant-mé. Mais celui qui nous a le plus retournés, c’est Moudjad de La Ménagerie. Personne ne le calculait parce qu’il venait d’Annecy, mais c’est lui qui nous a mis le cerveau à l’envers avec les multisyllabiques.

Triptik au complet quelques années plus tard, en 2003.

On continue à enchaîner, cette fois avec des maxis. Une partie d’entre eux, ainsi que notre premier album, seront produits par Eastory et Double H Productions, les structures de Cut Killer. On était déjà apparus sur une de ses mixtapes, la série Freestyle où tu avais un volume Paris, un volume Banlieues, et un volume Provinces, avec à chaque fois un serpent sur la pochette. Les groupes pouvaient lui envoyer des sons et il sélectionnait ceux qui lui plaisaient. Il avait pris l’un des nôtres pour le volume Banlieues. On lui avait également envoyé un exemplaire de notre EP, car évidemment, c’était le DJ qui comptait à l’époque. En plus des maxis, Cut nous propose de nous signer en co-édition avec BMG et de nous faire une mixtape. On était hyper flattés ! Jusque-là, il n’avait fait des mixtapes consacrées qu’à des gens qu’on admirait : Lunatic, Afro Jazz, La Cliqua ! La mixtape a mis du temps à sortir, mais c’était trop frais.

Parmi les maxis qu’on produit avant la mixtape et notre premier album, il y a Dat Shit, celui avec Blahzay Blahzay. En réalité, on devrait plutôt dire avec Outloud [rappeur du duo américain Blahzay Blahzay, NDLR] puisque P.F Cuttin’ n’était pas là et qu’on a appris plus tard qu’ils étaient déjà en embrouille. À la base, on devait rapper sur une production de Cut Killer, mais Drixxxé était venu avec un DAT et quand il a lancé le son sur lequel on a finalement rappé, on a tous halluciné. Je pense qu’il savait qu’il avait un missile sur sa K7, mais il n’avait rien dit, pas même à moi ou à Black Boul’. Outloud, qui était avec son cousin, a aussi fait des bonds quand il a entendu la production. C’était aux studios AB à La Plaine Saint-Denis, Doudou Masta était là aussi, il y avait de la weed, de la tise, on en avait pris soin des Américains. Ils logeaient dans un appart’ en pleine banlieue, on avait grave squatté avec eux. Puis finalement, alors qu’on sort le maxi, Outloud en sort un aux USA et on découvre qu’il a pompé deux productions de Drixxxé, dont celle de « Dat Shit. » Sur le coup, il y a eu un côté trahison, une blessure d’égo, car c’était du vol pur et dur, surtout que ça avait été fait de façon bien vicieuse. Ça faisait des mois qu’on avait fait le son, DJ Fresh allait à New York et comme Outloud avait kiffé notre collaboration, il nous avait réclamé de ramener des cassettes avec des beats dessus. Drixxxé a été malin et méfiant, il n’avait laissé que des parties. En fait, les mecs ont enregistré la K7 et ont refait le beat comme des porcs. Et comme on ne savait pas qu’Outloud n’avait plus son beatmaker… Il a réussi à refiler deux beats pour son maxi chez Bronx Science, qui est sorti sans aucun accord ni qu’on soit prévenus. Le truc, c’est que comme on venait de signer sur le label de Cut Killer, et que ce dernier avait pas mal de connexions à New York, le disque a été retiré de la distribution par Bronx Science. Finalement, cette histoire, passée la blessure d’égo, on l’a bien vécue. On a fait le morceau « Le Piège » en réponse, et surtout, ça a été un sacré buzz. Dis-toi qu’il y a eu un article dans la version US de The Source. Qu’on parle de nous là-dedans, ce n’était pas rien, surtout qu’on était pas du tout présentés comme des grosses victimes, c’est Outloud qui se faisait traiter de grosse merde dans ce papier. [Rires] Même en France, les gens ont été super solidaires avec nous. Il y avait ce petit anti-américanisme de chez nous, les gens kiffaient les instrus de Drixxxé en plus et celles-ci étaient particulièrement chaudes. Franchement, cette histoire pour nous, ça a fait parler de nous, surtout que le maxi est sorti peu de temps avant Microphonorama.

Un autre maxi important, c’est celui avec Cutee B, car il sera ensuite là tout au long de notre parcours. Ce n’était pas la première fois qu’on travaillait avec lui, on avait fait sa compilation avant. Toute cette période correspond à la signature avec Cut Killer. Cutee B nous avait invités avec KDD, c’est l’une des très rares fois où on rappait avec Greg sur une production qui n’était pas de Drixxxé. On l’avait fait sur notre EP, sur un son de Tecnik de Funky Maestro, là on le fait sur ce maxi, où Cutee B envoie en plus des refrains scratchés mortels. Peu de gens se rendent compte à quel point il est fort. Il avait aussi son petit studio à Bastille, très confort, avec du bon matos. Cutee B en plus, en termes d’exécution, c’est quelque chose. Quand nous on passait une nuit pour mixer un titre avec un résultat tout juste moyen, lui te faisait sonner le tout comme jamais en trois heures. Ça nous a fluidifié le travail. Ça restait cher, mais il nous faisait des prix d’ami. C’est en découvrant son studio et ses qualités qu’on décide qu’il sera notre ingénieur du son.

Ce qui était de toute façon génial avec Cut et l’équipe du Double H, c’est qu’ils avaient leurs studios, leurs émissions. On était toujours fourrés dans les locaux du Double H à Montreuil. L’après-midi, on y faisait nos maquettes, le soir on squattait pour Bumrush. On s’est retrouvés avec RZA par exemple, qui déambulait là une bouteille de whisky à la main en disant qu’il arrêtait de boire, et tapait la discute en écoutant nos morceaux. Pendant ce temps-là Greg dormait. [Rires] On croisait vraiment tout le monde là-bas, Lunatic, Method Man, des DJs, dont Pone bien sûr qui deviendra notre DJ après Microphonorama. Ça tisait pas mal, ça partait faire des trains, Cut Killer qui était super sage a eu un twist et s’est mis à acheter des fûts de bière. [Rires] C’était un beau bordel là-dedans. Nous on kiffait se mélanger avec tout le monde. On était juste nous-mêmes, déjà trois personnes avec des points communs mais aussi des différences. On expérimentait parfois, d’ailleurs, avec le recul, je trouve que notre direction artistique a parfois été maladroite. Mais à l’époque, on s’est fait remarquer pour faire des choses un peu différentes et ne pas être toujours là où on nous attendait. Et quelque chose dont était très fiers, c’était d’appartenir à ce mouvement. Partager la même passion que les DJs, les rappeurs, les graffeurs, on appréciait ça. On avait l’impression de faire partie d’une grande famille, ça dépassait les frontières culturelles habituelles, c’était un vrai mélange entre le milieu de la musique et tout ce qu’il y avait autour. Passer du temps avec Express D, qui étaient vus comme les super cailleras et nous comme les super gros branleurs, c’était cool et on s’est vachement marrés ensemble. On croisait plein de gens différents, être avec les DJs qui diffusaient le son de tout le rap français, ça créait des rapports privilégiés avec tout le monde. Chez Cut on voyait aussi bien Puzzle que la Scred. À Générations on voyait TTC. Dans les concerts on voyait La Caution. On croisait des gens différents tout le temps. D’ailleurs, ça m’a fait chier quand plus tard on nous a dit qu’on était le rap alternatif.

Microphonorama 2001 – 2003

On lance notre album, Microphonorama. On voyait que ça progressait à chaque étape, et on commençait à avoir des concerts. Là, tu te dis : « ah tiens, je gagne un petit peu d’argent en faisant ce que j’aime ! » On avait gardé des boulots, Greg bossait chez Gap, moi je faisais des jobs à droite à gauche, mais avec tout ce qu’il y avait à défendre autour de l’album, ça ne devenait plus tenable. Le succès montait, et pas que pour nous ! On voyait des rappeurs signer, et vu que tout s’alignait pour nous, on attendait notre tour. Seulement, ce n’est jamais arrivé. « Bouge tes cheveux » a failli être un truc grand public, mais ça ne l’a pas été. Le clip a été sélectionné en coup de cœur par M6. Lorsqu’on avait entendu pour la première fois l’instru de Drixxxé, on avait kiffé ! On a enregistré le morceau et dès qu’on le mettait en soirée, on voyait nos potes rigoler et danser. On s’est dit qu’il se passait quelque chose. Je n’irai pas jusqu’à utiliser le mot « tube », mais oui, on y a vraiment cru. Des gens nous disaient écouter ça à leur fête de famille, c’était un truc assez populaire. Même des médias généralistes sont venus nous voir, on a été programmés dans des festivals hyper populaires où t’avais aussi bien nous que Francis Lalanne. Et on a failli avoir un truc avec L’Oréal, qui voulait faire quelque chose avec ce refrain « bouge tes cheveux. » Là, financièrement, ça aurait été sûrement un coup. En fait, on a tout eu sauf Skyrock. À chaque fois qu’on pensait avoir un single, Laurent Bouneau nous disait soit « c’est pour le village », soit « ça ne s’adresse qu’aux fans de hip-hop. » Et quelque part, pour le côté fan de « hip-hop », ce n’était pas faux. On assumait d’avoir fait ce morceau un peu funky, mais s’il y avait eu un énorme succès populaire, je ne sais pas si on l’aurait assumé. On savait que tout le monde avait plus ou moins tenté l’essai, il suffit de prendre NTM et « La Fièvre. » Mais quelque part, on préférait se sentir proches de gens comme La Rumeur, Gab’1 ou Less du neuf plutôt que passer sur Skyrock. C’était un souci d’être respecté par nos pairs. Mais c’était teubé comme réflexion, parce que dire que tu ne veux pas rentrer en playlist quand on ne te le propose pas, c’est toujours plus facile. Aujourd’hui, je trouve cool d’être resté underground jusqu’à la fin. On ne s’est pas cramés, on a laissé un souvenir cohérent, on n’a pas fait l’album de trop, c’était vraiment l’art pour l’art et j’aime bien ce côté romantique. Même un peu trop, puisque aujourd’hui j’ai 44 ans et je suis toujours dans la merde. [Rires]

Après Microphonorama, c’est aussi le moment où on a commencé à nous a associer au rap alternatif. En réalité, je n’en écoutais pas du tout. Je m’y suis intéressé un peu, j’ai bien aimé Cannibal Ox ou Company Flow, mais la plupart des trucs à la mode à cette époque, j’ai tout loupé. Quand je regardais le forum de 90bpm.net, je ne comprenais rien à ce dont ils parlaient. De Necro à Busdriver, qui n’ont rien à voir, je n’y connaissais rien. Moi j’écoutais Jay Dee, Rawkus, G-Dep, et puis les gros trucs, Dr. Dre, Dipset plus tard. Quelque chose qu’on nous a souvent dit et que j’aimais bien, c’est qu’on était les Dilated Peoples français. Ils avaient un côté moderne, tout en étant hip-hop à l’ancienne avec les scratches et tout. J’aime beaucoup Evidence, Alchemist qui était dans les parages. On n’a pas trop regardé le son Queensbridge, Mobb Deep. On l’a testé au début, mais quand on a vu que tout le monde le faisait, c’était évident pour nous de ne pas le faire. On voulait avoir notre style. Dès qu’on voyait que trop de groupes faisaient le même style, on voulait faire autre chose. Par exemple, quand tout le monde s’est mis à faire du multisyllabique, on a essayé de moins en faire.

Triptik dans le triangle alternatif 2003 – 2005

Après le succès de Microphonorama et avec la thune qu’on avait gagnée, on a décidé d’avoir nos bureaux. C’était à Belleville et ils étaient mitoyens d’un studio qui était cool. C’est là qu’on a commencé notre deuxième album, TR-303. On avait des prix d’amis, mais on a tout fait dans les règles : cachets pour tout le monde. C’était un album de rap très composé, sur lequel on voulait inviter du monde. Il y a eu pas mal de musiciens, donc pas mal de dépenses de cachets. En termes de prod’, c’était un disque ambitieux. Au mixage, Drixxxé ne se sentait pas à l’aise avec l’ingé son du studio. Du coup, on est finalement retournés chez Cutee B, ce qui avait aussi un coût même s’il nous faisait toujours des prix d’ami. C’est un disque qui dans son élaboration a pris un an et demi et qui n’a pas été très bien compris. Tous les amateurs de musique qui aiment les sons chauds l’ont adoré, parce que c’est rare les albums produits comme ça dans le rap français. Je pense par contre que pour les fans de Triptik et de rap français, c’était parfois trop alambiqué. La base était rap, bien sûr, mais il y avait parfois de longues intros, des solos de guitare, ce genre de choses. Peut-être que nous aussi, on était un peu plus en dilettante. C’est paradoxal, car avec l’expérience accumulée sur scène, en freestyle et en studio, on était meilleurs rappeurs. Mais on était moins soudés, moins tout le temps ensemble. Greg s’occupait de sa fille, Drixxxé passait moins souvent au bureau, ça sentait peut-être un peu la fin. Ça reste quand même de très bons souvenirs. L’enregistrement avec Dany Dan et Dee Nasty, c’était fou. Dany Dan, c’est une de nos références. Dee Nasty, c’est Dee Nasty. Et surtout, on est tous des bons pochtrons. On a bien rigolé. Ce morceau est presque ridicule tellement c’est une ode au hip-hop. C’est un truc de zulu des bois comme j’aime bien dire. [Rires] Je trouve ça cool en fait, c’était la mode de revenir aux sources en plus, les Américains faisaient beaucoup ça. C’est un morceau qu’on avait sorti en maxi et qui avait été apprécié. Mais le concept a mal vieilli. Si tu fais écouter ça à des jeunes aujourd’hui, même si le beat est vraiment cool, je parie qu’ils ne comprennent rien ou trouvent ça ringard. Je pense aussi que c’est le genre de titres pour lequel Laurent Bouneau nous recalait. [Sourire]

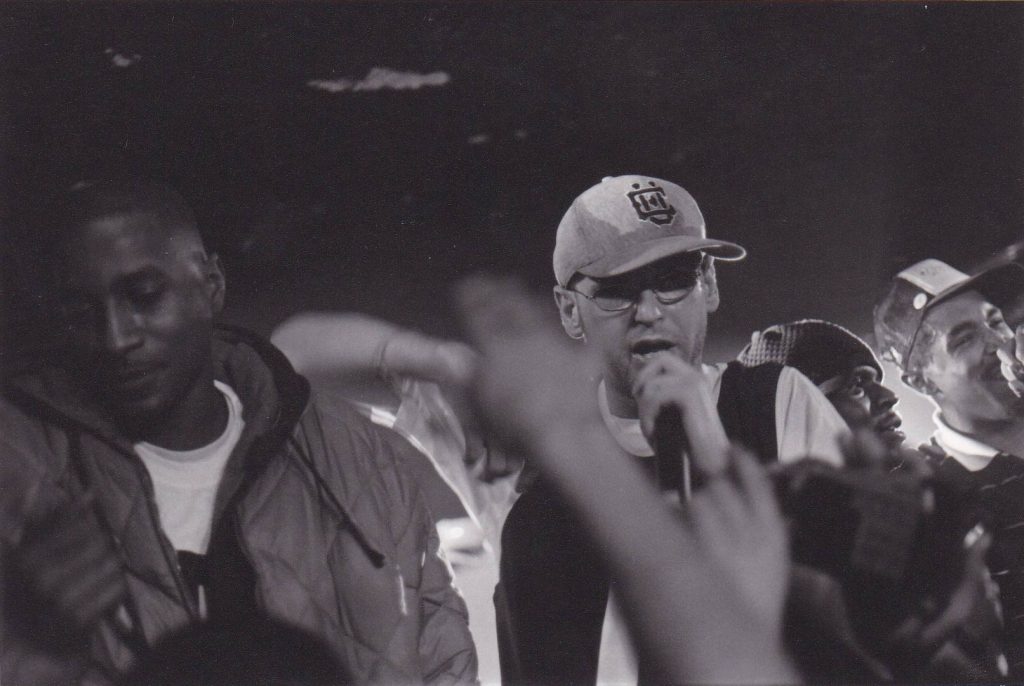

En concert avec Dany Dan pour TR-303.

Microphonorama était bien, parce qu’il était à la fois fou-fou pour l’époque, mais aussi rassurant et dans l’air du temps au niveau des beats. C’est sûrement le seul disque, hors maxi, où notre direction artistique n’a pas été maladroite. Il y avait une bonne alchimie. Je ne pense pas que nos autres disques étaient mauvais, loin de là, mais je pense qu’ils avaient ce côté un peu « brouillé. » On était trop spé’, et quelque part, on le cultivait un peu. On était contents d’avoir un style différent, mais on n’était pas mainstream, donc pas de diffusion, donc pas de thunes. C’est pour ça aussi que sur la fin de Triptik, c’est devenu dur, car à 27/28 ans, tu as des enfants, l’argent doit rentrer. Pour TR-303, nous le groupe, voulions continuer avec Patrick Colleoni. Sam, notre manager, voulait tenter de concrétiser des contacts avec des majors. Les maisons de disques ne donnaient pas de réponse définitive, et moi je n’y croyais pas du tout. Il fallait sortir ce disque ! Ça a chauffé, chauffé, et on s’est embrouillés avec Sam pour des histoires de thunes. On a vu qu’il y avait des grosses dettes sur la structure, que ça avait été mal géré. Sam est parti du jour au lendemain et on a finalement été récupérés par Patrick chez Nocturne. Si le disque est sorti, c’est grâce à lui. C’était plus expérimental, moins réfléchi et peut-être moins harmonieux. TR-303 était plus en décalage avec ce qui plaisait à l’époque. C’était peut-être un disque trop réfléchi, une sorte d’album de la maturité comme on dit, moins spontané et intense. Et le déclin des ventes de disques était aussi bien amorcé. On a vendu à peine la moitié de ce qu’on avait vendu pour Microphonorama. On a fini par mettre Concilium en veille, sans fermer officiellement la structure, et on est partis en tournée. Puis on a fait Qhuit. C’est ensuite que Triptik s’est réellement arrêté.

Les concerts, c’est vraiment une chance qu’on a eu, même plus tard quand j’ai organisé les soirées Can I Kick It. On a fait partie de ces groupes qui ont encore pu tourner au moment où les salles ne faisaient quasiment plus de rap. Les mecs en avaient marre des groupes qui arrivent à quinze mille, parlent mal à l’ingé son, foutent le bordel dans les loges ou à l’hôtel. Nous on arrivait à quatre, tranquilles à faire des blagues. Dans notre public, les gens ramenaient leur meuf, ce qui était rare à ce moment-là. On avait ce côté festif que tu retrouves dans les concerts de rap d’aujourd’hui et ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas les groupes de rap qui vendaient à l’époque qui tournaient le mieux. En 2003 et 2004, quand on a fait la tournée pour TR-303, c’est Oxmo qui a préféré être notre première partie, ce qui est quand même ouf. Il appréhendait les concerts, pour lui ce n’avait apparemment été que de la souffrance. Sa maison de disques a insisté pour qu’il fasse des dates pour Cactus de Sibérie, et il a dit « OK mais en scred. » C’est comme ça qu’il est devenu notre première partie. Au fur et à mesure, il y a pris goût et ça a fini en plateau partagé à 50%. Pour nous, c’était fou qu’il soit notre première partie. Mais c’est un super souvenir. Cream est un bout-en-train [rires], on s’est bien marrés, vraiment, surtout qu’il n’y avait pas d’objectif commercial. C’était essentiellement dans des SMAC, on a fini par le Bataclan. Il y avait Dee Nasty avec nous aussi, c’était plaisant, enrichissant. Ce n’était pas des grandes salles, mais c’était toujours plein. Après, on n’a pas assez tourné pour viser le statut d’intermittent. Même dans les périodes où on a le plus tourné, je ne cumulais pas assez d’heures pour avoir le statut. Il ne m’en manquait pas beaucoup, mais il m’en manquait, et comme je n’avais pas un centime de côté, je n’ai pas fait ce que plein d’autres ont fait : racheter des cachets pour compléter mon statut.

Extrait d’un article du numéro de juillet/août 2004 de The Source France.

Sur TR-303, il y avait aussi le son avec les Svinkels, « Comment ça », qui est l’un des prémices de Gran Bang, la compilation Qhuit. Jérôme [le fondateur de la marque de vêtements Qhuit, NDLR] traînait avec les Svinkels et avait cette idée de faire une compilation. Au départ, ça devait être une mixtape pour rigoler tous ensemble. Mais quand on a vu que Jérôme voulait vraiment professionnaliser le projet, en faire un CD, avec des clips, une distrib’, pour dire la vérité, on était plusieurs à être réticents. Malgré les problèmes d’argent avec Triptik, nos carrières étaient toutes au point fort. On était plusieurs à craindre que ce côté pipi-caca-bière nous fasse du tort, surtout TTC et moi. Tekilatex s’est d’ailleurs très vite désolidarisé du projet. Moi, c’était plus compliqué, tout simplement car je me suis éclaté à le faire. Donc c’est un peu dur de dire que tu redoutes un truc alors que tout le monde voit que tu te marres en le faisant. [Sourire] Jérôme est aussi devenu un super pote, on a longtemps travaillé ensemble ensuite. Pour l’enregistrement, il nous a invités nous, TTC, Svinkels et DJ Pone dans un gîte en Bretagne. Nous y sommes allés l’été qui précédait la tournée de TR-303 avec Oxmo. On a fait le disque dans le studio de Matmatah, on a fêté ça avec un concert à Brest qui était absolument fou, on distribuait de la tise au public sur le parking avant l’ouverture des portes. On était vraiment contents d’être dans cette ambiance, mais de l’autre côté, le niveau de production était en-dessous de ce qu’on défendait et j’étais déjà saoulé de cette étiquette de rap alternatif. Faire un disque tous ensemble, c’était plutôt la conforter que de la démentir. Au final, je suis trop content de l’avoir fait, c’est trop cool que ça existe et ça reflète une époque, mais sur le coup, j’étais mitigé sur l’existence de ce disque.

Pimp my Dabaaz 2005 – 2008

Il y a eu un gros trou ensuite. Triptik était fini, avec des dettes qui restaient à rembourser. Qhuit n’a pas été plus loin, et c’était normal, c’était un one-shot dès le départ. C’est aussi en 2004 que je deviens père. Là il faut rentrer de l’argent, alors je me remets à bosser comme graphiste. Finalement, mes vraies années fastes, c’est à ce moment-là. J’ai commencé à bosser pour des maisons de disques, à me faire plein de thunes. Je faisais les pochettes de Carlos ou de Georges-Alain Jones pour 3 000 balles en collant une typographie sur une photo. J’ai aussi bossé chez V2, c’est d’ailleurs là où je me suis le plus marré. J’avais le droit de fumer à mon bureau, j’avais Didier Super dans les projets à travailler, le mec est génial, tu te marres. Le fric rentrait bien. Sauf que ça me saoule au bout d’un moment d’avoir une vie routinière, je n’y arrive pas. Je voulais rapper à nouveau donc je me lance dans un album solo : Moi, ma gueule et ma propre personne. Comme le fric rentrait, je me prenais un peu pour un pimp, je n’étais plus le crevard de l’époque Triptik. Et l’album est complètement dans cette tendance, plus décomplexée. C’est grâce, ou à cause, d’un état d’esprit américain de l’époque. Tu avais tout ce qui était dirty south, mais je ne pouvais pas dire que j’étais en strip club avec des putes. Par contre, je pouvais dire que je claquais de la thune en club. Acheter des polos Ralph Lauren et claquer 400 balles en boite en une soirée, c’était bien plus ma réalité. C’est la grande époque Cam’ron et Dipset. [Rires] On a souffert du même syndrôme avec Cuizinier, qui gagnait de la maille avec le merch de TTC. Je pense que je voulais avoir une démarche plus ambitieuse et décomplexée par rapport à l’argent. Au fond, ça correspondait à un changement de mode. J’ai cru que j’étais riche, mais en fait ça n’a pas duré. [Rires]

Même si l’album n’a pas trop marché, j’avais un truc pas mal qui s’était fait autour du titre « La plus belle ce soir », avec un public plus féminin, plus branché. Je pense que les meufs ont adhéré à ce morceau parce qu’on ne parlait jamais d’elles à l’époque. J’ai écrit ça en développant des profils qui correspondaient à toutes ces ambiances de soirées en club. Si je devais le refaire maintenant, je ne le referais pas du tout de la même façon, mais je ne pense pas que ce soit un titre misogyne. Je n’ai jamais pensé qu’il n’y avait que des michtos, je pense que le morceau est plutôt gentillet en vrai. En tout cas, il a bien plu aux meufs jeunes, ça m’a fait connaître d’un public qui ne s’est sûrement jamais intéressé à ce que j’ai pu faire avant ou après. J’avais même été approché par le créateur Castelbajac, qui voulait que je fasse des trucs pour ses défilés, ça avait été apprécié par des gens chelous. Et surtout, c’était le début des groupies. Toutes les petites meufs de vingt ans arrivent, on a tous bien trompé nos femmes. [Rires mi-amusés, mi-amers] C’est important de dire ça, parce que c’est un basculement d’état d’esprit. Dans le rap, on a commencé dans des soirées coupe-gorge, ensuite ça a été rap alternatif sympa, puis soudainement, c’est devenu rap club électro, beaucoup plus parisien et bourgeois. Ce que j’ai fait ou que Cuizinier a fait, c’en était la version rap un peu provoc’, un peu pimp, comme une revanche sur fond de crunk et Dipset. C’était très bizarre avec le recul. Aujourd’hui, on parle encore beaucoup avec Cuizinier de la façon dont ça a pu être perçu. Et avec le recul c’était un peu ridicule. Ce truc des mecs de trente ans et des meufs de vingt ans qui se chauffent sur fond de coke, j’en suis revenu, je te rassure. Après, l’instru était bien, façon « Drop Like it’s Hot » et c’est aussi ça qui a plu à beaucoup de gens. Tu rentres facilement dans le rythme, en plus j’avais rappé ça comme une comptine, avec des phrases un peu musicales, il y avait le sel pour que ça rentre dans l’oreille. Mais je reconnais que c’était une vie très club, très fashion. C’est une phase de ma vie où je sortais tout le temps. Courant 2010, je me suis calmé même si je n’ai jamais totalement arrêté de sortir. Et quand je sors aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de m’interroger : « pourquoi je vais là-bas, pourquoi je finis par m’endormir dans un taxi et perdre mon téléphone ? C’est quoi l’idée en fait ? »

Dabaaz en 2009.

C’est un album que j’ai bossé en tous cas. Les textes sont venus assez vite car je n’avais rien écrit depuis longtemps. Mais ça ne m’a pas empêché d’avoir un gros niveau d’exigence. Même si le style n’a rien à voir avec Triptik, je voulais avoir a minima une ambition qui soit égale en termes de production, de standing, de réalisation, de clips, bref, tout. Et je voulais aussi que ce soit un peu plus mainstream. [Songeur] Quelque part, je crois que je voulais un peu tout, j’étais un peu perdu. Je voulais faire des tubes tout en faisant kiffer l’underground. Je voulais être un bon rappeur tout en étant hyper épuré. Je voulais prouver plein de choses. Quoi ? Je ne sais pas trop. Mais pour afficher autant d’assurance, je ne devais pas être aussi sûr que ça de moi. J’en ai fait un peu des tonnes en fait. Par contre, faire une direction artistique d’un album en étant seul, ça a été un grand kif. Je suis très proche de Drixxxé, donc je lui ai naturellement demandé beaucoup d’instrus. Mais j’ai aussi été chercher un mec comme Don, un Toulousain installé à Paris avec un style inédit, fan d’Aggro Berlin, de rap allemand hyper synthétique, une couleur inédite pour moi. Nikkfurie et Para One sont des beatmakers que je côtoyais depuis un moment et que je respectais grave, donc c’était l’occasion.

C’est le label Disque Primeurs, via Mathieu, qui a tout pris en charge en termes de production. Quand on s’est embrouillés avec Sam, juste avant qu’on sorte TR-303 avec Triptik, Mathieu bossait chez Chronowax et nous a accompagnés. Au départ, il n’était que stagiaire pourtant. À la même époque, il a monté le label Disques Primeurs et a sorti les mixtapes de Cuizinier, Pour les filles, qui avaient bien marché. Mathieu était aussi chef de projet de TTC et de Chromeo, ce dernier étant le frère d’A-Trak, qui ouvre mon album solo. A-Trak avait un projet hip-hop, sur lequel il devait y avoir Jay-Z, Freeway, des pointures. Mais il s’est tourné vers l’électro et son album hip-hop est resté en plan. Comme moi j’avais des contacts avec son petit frère qui habitait à Paris, j’ai pu recevoir des instrus, dont celui que j’ai choisi pour ouvrir l’album. Ça s’est fait avec un professionnalisme rare. J’ai reçu le son, j’ai posé les voix et lui ai renvoyé. En quelques jours à peine, j’ai reçu le tout, arrangé, mixé, scratché, c’était parfait. Lui et son frère, ce sont des machines. À 28 ans, c’est tout juste s’ils n’étaient pas déjà millionnaires et propriétaires. [Rires] Même si j’exagère sûrement un peu, le travail payait pour eux, et tout ça sans trop faire parler d’eux. On a de nouveau mixé l’album chez Cutee B. Le petit bonus, c’était Arthur King qui a fait le clip de « La Plus belle ce soir. » On a eu la chance que Program33 [société de production audiovisuelle, NDLR] veuillent bosser absolument avec Arthur. Du coup ils ont tout financé. Ça a été un clip très sérieux, gratos, et une nouvelle fois un coup de cœur M6. Mais comme à l’époque de « Bouge tes cheveux », ça n’a pas permis de passer au stade supérieur.

Ce disque, j’espérais pourtant sincèrement qu’il m’amènerait quelque part. Mais vu qu’il n’a pas marché, ça m’a coupé les ailes. Je me suis dit que je ne pouvais plus taffer un disque un an sans retours financiers. J’ai une fille, je ne peux pas me retrouver ruiné à la fin, c’est trop dangereux. Ça a été un peu une grosse claque car j’y croyais un peu. Il est sorti avant l’été, l’hiver d’après, j’étais dégoûté. Pas assez de concerts, pas assez de ventes de disques, je n’étais pas bien. Ça se vendait de moins en moins, je sentais que j’étais en décalage avec ce qui plaisait en masse. C’était aussi un premier album, donc peut-être avec un côté fourre-tout. Je l’ai aussi peut-être trop fait pour impressionner mes pairs. Je voulais montrer que j’avais du dirty south avant tout le monde, A-Trak qui ouvre mon album. Dans la construction du disque et ses sonorités, j’avais envie d’épater la galerie. Le résultat, c’est que je pense que si tu ne me connaissais pas, tu avais sûrement envie de me mettre des baffes. [Sourire] Il y a des bons morceaux, je suis content de les avoir faits et mes pairs justement ont bien reçu l’album. Quand je le faisais écouter, les gens trouvaient ça bien, étaient hyper respectueux que j’ai relevé le défi, seul. Après, on te dit aussi « tu es peut-être trop en avance », ce qui quelque part est flatteur. Je pense d’ailleurs que ce n’était pas faux. Niveau production, c’était qualitatif et assez inédit. Niveau flow il y avait des bons trucs, mais… [Hésitant] Quand trois ans plus tard, j’ai sorti « Ça fait un bail », qui est l’antithèse de ce que tu peux retrouver sur Moi, ma gueule et ma propre personne, je pense que c’est ce que je suis en vrai. Un truc sans fioritures, une boucle, un beat, même pas de back, et voilà. Si j’étais un chanteur, je serais un guitare voix.

Fêtes, fringues et renouveau rap 2008 – 2013

Cette gamelle avec Moi, ma gueule et ma propre personne, c’est ce qui déclenche l’aventure Poyz & Pirlz. Les fringues, j’avais déjà commencé à en faire mais de façon très modeste pour Triptik. C’est en voyant le travail de Jérôme avec Qhuit que je me suis dit qu’il était possible d’aller plus loin. Mon concept n’était pas vraiment pensé comme du streetwear, même si je pense que c’en était un peu. La motivation de début, elle était dans le print. J’ai décidé de faire des t-shirts à la coupe basique, simple, mais sur lesquels je mettrais une ou des énormes images, qui recouvrent quasiment entièrement le vêtement. Ces images, c’était tout simplement mes références. J’ai été dans les premiers à faire ce style. En vrai, c’était plus un délire graphique que de fringues, ce n’était pas des coupes avec un beau logo ou une marque écrite dans telle ou telle typographie. Le premier t-shirt que j’ai fait reprenait les visuels d’Une Créature de rêve, qui est mon film culte. Ça a vachement bien marché.

On est en 2008 et c’est aussi le moment où on voit une nouvelle génération arriver, des fluo kids avec des codes différents et des envies de fête. C’est un an et quelques après mon album solo. Moi j’en ai marre de faire du graphisme en freelance en me faisant chier sans faire de rap, autant que j’en ai marre de faire du rap pour finir dans la dèche. J’ai envie de faire des soirées, des concerts et des fringues et j’espère que Poyz & Pirlz réunira tout ça. Le graphisme pour les fringues, les soirées pour faire la promo des collections et les showcases en soirée pour le rap. Comme mon premier t-shirt a vachement bien marché, je décide d’en sortir une série de trois, toujours avec des grosses références imprimées dessus. Tout ça se fait avec l’aide de Jérôme qui met la structure de Qhuit au service de mon projet. En parallèle, je lance les soirées, qui portent le nom de la marque. C’est une époque où il n’y avait plus d’événements rap où tu avais envie d’aller. Il y en avait au Gibus mais les mecs se prenaient pour Kanye West, en mode bling-bling fluo. Nous à 30 ans, on ne voulait pas aller là-dedans. On est arrivés avec nos soirées qui ressemblaient à des kermesses.

Quelques années plus tard, dans la boutique de Poyz & Pirlz.

Au début, les soirées étaient plus connues que les collections. Il y avait cinq DJs qui étaient tous des potes : Kazey, plutôt connu pour ce qu’il faisait au Rex, électro Baltimore. Drixxxé qui se mettait au deejaying. Math Primeur qui était notre manager. Arthur King, qui était d’abord un graphiste. Et Gero qui était le « vrai » DJ, celui technique qui a fait des championnats. Je faisais le hosting, parfois des morceaux en showcase. On en a fait une première, ça a été le feu. On a d’abord fait ça à La Flèche d’or, puis au Point Ephémère, enfin au Rex. Avec cinq DJ c’était très fourni en termes de sélection. Ça allait des classiques du rap américain à des trucs un peu électro. On faisait gagner plein de goodies, on faisait monter les gens sur scène, on avait un peu créé un esprit communautaire, du genre les dix commandements des Poyz et des Pirlz. [Poyz et Pirlz sont des dérivés phonétiques de boys et girls, empruntés à la phonétique du « Heyyyy boyyy » de Flavor Flav en ouverture des morceaux de Public Enemy, NDLR] Tout le monde s’est engouffré là-dedans, des filles de 18/20 ans qui faisaient leur premières soirées et voyaient que c’était bon esprit, à des anciens qui ne sortaient plus. Tu avais des gens de la mode, des maisons de disques, un peu de tout. Et surtout on se marrait grave.

Comme prévu, ça a permis de promotionner les premiers t-shirts. J’ai commencé à faire des accessoires, puis des blousons. Il n’y avait pas trop de stratégie et pendant deux ans on a fait monter les soirées en puissance, de même pour les fringues. Je n’ai pas arrêté de mettre toutes mes références sur des t-shirts, d’Al Bundy à des rappeurs, plutôt old-school, des séries télé, des anciennes pornstars de ma jeunesse comme Traci Lords. C’était aussi le début des Tumblr où les images vintage étaient très à la mode. Sans prétention, on était un peu précurseurs, ça a bien pris. J’ai fait grossir ça, et au bout de deux ans, on a pris une boutique aux Abbesses avec Qhuit et Grain d’Caf qui était lui aussi en train de se lancer dans les fringues et les pompes. Il y avait des bureaux, la rue était piétonne et ça marchait hyper bien ! De 2010 à 2013, c’était vraiment cool, une période prospère. Les fringues cartonnaient, on s’était éclatés avec les fêtes Poyz & Pirlz, et surtout y a eu les soirées Can I Kick It.

Guizmo et une partie de L’Entourage lors de la première soirée Can I Kick It.

La boutique était aussi un lieu de rendez-vous de rappeurs, dont pas mal de la nouvelle génération. C’est la première fois depuis des années que je voyais une sorte de nouvelle ère, car j’étais enfin assez vieux pour voir des plus jeunes qui arrivent. Là je vois des mecs qui ont dix à quinze ans de moins que nous, qui font des trucs qui se rapprochent de ce qu’on faisait. Ils nous le rendaient bien d’ailleurs. Nekfeu a samplé un passage de « Panam » dans son featuring avec Lomepal par exemple. [Sur « À la trappe » en 2011, NDLR] Et même, ces gamins, on les voit soit sur le net, soit traîner vers chez nous. Il y avait aussi la connexion avec Rimcash et Didaï, via le projet Djunz dont Greg faisait partie. Au fur et à mesure, la boutique est devenue un endroit où tous ces mecs passaient. L’équipe Bon Gamin, L’Entourage, Cool Connexion… Ils étaient très respectueux, se revendiquaient un peu de notre école, en vérité on était flattés, surtout qu’ils étaient chauds. On a aimé cette détermination, on avait encore envie de faire des trucs, on s’est dit qu’on allait proposer à ces jeunes de le faire avec nous. Tout le monde y trouvait son compte : eux nous ramenaient grave du monde, nous on retrouvait des sensations, une énergie. C’est comme ça qu’est né Can I Kick It, pendant toute cette effervescence, avec les premier Rap Contenders, les vidéos Youtube, etc.

La première soirée était blindée. Ça restait un Nouveau Casino, donc une petite capacité, mais faire une soirée rap français de 23 heures à 5 heures du mat, c’était assez inédit. Les gens ont kiffé. On a mis quasiment un an à faire la deuxième, toujours au Nouveau Casino, et là ça commençait à être trop petit, donc on est partis faire la troisième au Bataclan. Ce soir là, le plateau était vraiment fou, et on avait réuni beaucoup de monde, les X-Men étaient venus, Disiz, Oxmo, Rocé, JL aussi qui était un peu oublié à l’époque. Mais il y avait déjà des embrouilles, pas entre les anciens, mais entre les jeunes ! Gérer des embrouilles de collège à 35 ans, ça fait bizarre. [Sourire] Mais du coup, le Bataclan était un peu relou à organiser. Il y avait Sam Rixon avec nous, donc on a réalisé aussi des freestyles vidéos, qui ont connu un petit succès. On a ensuite tourné en province, avec un roster un peu réduit, mais tout de même en étant une dizaine, et c’était super cool. Franchement, Can I Kick It c’était mortel. J’ai un souvenir génial du concert à Reims par exemple, c’était trop la teuf.

Bad business 2013 – 2020

Tout ça a duré jusqu’en 2013. Puis j’ai pu faire de Poyz & Pirlz une société en son nom propre. Je suis revenu sur des choses beaucoup plus sobres, des t-shirts rayés, des sweats avec un petit logo scred, des chemises. On a voulu s’imposer comme une marque de fringues plus que comme une marque de t-shirts sympas. Ça a moins bien marché en termes de ventes pures qu’un t-shirt associant 2Pac et Biggie, mais il y a eu un bon succès d’estime. La boutique Qhuit a fini par fermer, nous on l’avait quittée déjà depuis un moment et on a fini par en ouvrir une à Châtelet. L’emplacement était beaucoup trop cher pour nous, et le jour où on a eu deux trois problèmes qui se sont enchaînés, ça nous a tués. On a déposé le bilan en 2018, et là, je n’étais vraiment pas content. Je me suis retrouvé à oilpé, endetté. Pas de taf, dépression. Ça a été dur. J’ai parlé plusieurs fois dans mes morceaux de dettes, d’huissiers, et ça confirme que c’est un peu l’histoire de ma vie. C’est un peu de ma faute, à force de faire le rebelle et de ne pas ouvrir des courriers… J’ai un problème avec le business en général. J’aime bien toucher à tout, savoir comment ça marche, mais je ne suis pas un fin négociateur. Je me dis d’un côté que c’est tout à mon honneur de tenter des trucs, mais passer par des épisodes où ça ne va pas, c’est de plus en plus dur, surtout en vieillissant. Si encore j’arrivais à rentrer de l’oseille de l’autre côté, mais même les boulots les plus pourris, ils prennent des jeunes. La FNAC, manutentionnaire, tous ces trucs, à quarante-quatre ans, ils ne me prennent pas. Quant aux agences de graphisme, je n’ai pas trop la confiance pour les démarcher, et aujourd’hui, les jeunes graphistes savent tout faire : vidéo, web, photo, développement. Moi je suis un dinosaure du print. Dans ce secteur, si tu n’es pas une star, tu restes sur la touche. Quand j’ai cherché du taf ces dernières années, j’ai rapidement déchanté. J’ai eu une chance, c’est que les fabricants historiques des pièces de Poyz & Pirlz, au Portugal, m’ont proposé de relancer Poyz & Pirlz l’an dernier. Je reste uniquement propriétaire de la marque, et j’ai un contrat de licence avec eux. J’ai un pourcentage sur le chiffre d’affaires et ça me va très bien. Sauf que si je ne vends rien… Et là, il y a le confinement qui tombe après huit mois de travail, juste au moment où on vient d’envoyer la production de la collection d’été dans plein de magasins, dont certains super cool. On a passé huit mois à établir une stratégie commerciale solide, finalement, tout est retourné à l’usine. C’est un peu dur.

Quant au rap, pour ce qui est de Triptik, tant qu’on ne refera pas de son ensemble, il n’y aura pas de Triptik, tout simplement. Ce n’est pas qu’on ne veut pas, qu’il ne faut pas, ou quoi que ce soit, c’est juste une question de le faire. On a commencé un morceau l’an dernier et on ne l’a pas fini, chacun est occupé par sa vie, son quotidien, ses projets. Donc à partir de là, on ne peut pas parler de Triptik dans le futur, ça ne sert à rien de s’avancer. Le préalable, c’est de faire les choses. Mais ce qui est clair, c’est que Triptik, dans tout ce que j’ai fait, c’est ce qui a marqué le plus de monde, bien plus que mes fringues ou mon graphisme. C’est ma plus grande réussite, et surtout c’est ma jeunesse, l’insouciance ! [Sourire] Quand on a fait Depuis, il s’était passé neuf ans et on n’avait pas remis un pied dans le studio que déjà ça sonnait déjà Triptik. Même si on change tous les instrus, les flows, il y a un truc quand on est tous les trois où tu retrouveras Triptik. C’est vraiment deux rappeurs et un beatmaker qui quand ils sont ensemble, ont une seule identité. Quand on est en solo, c’est un peu plus flou. Est-ce que c’est moins bien ? Je pense que oui. [Rires] Mais… [Il laisse sa phrase en suspens] Franchement, le rap, ça me manque grave. J’ai bien l’intention de sortir quelques morceaux, j’en ai un prêt à sortir, sur une prod’ de DJ Sek, mais quand je le réécoute, je me dis toujours que je peux mieux faire. Je me dis que je vais le reposer, sans savoir si c’est une bêtise ou une coquetterie de ma part. Je le trouve bien ce morceau et ça ne se fait pas en ce moment des titres comme ça. Après, le truc, c’est que je suis un peu dans le rap maussade, et je me dis qu’après trois textes un peu déprimés, on va me coller cette étiquette-là. En même temps, aujourd’hui, avec mes galères, je serais incapable de faire un egotrip. Idem pour l’insouciance, le fun, c’est mort. Je ne veux juste pas que ça fasse de moi un rappeur qui chiale. Quoique, pourquoi pas ? Ils font bien tous du rap maussade aujourd’hui. [Sourire] Ma réalité est compliquée, j’ai eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. J’ai perdu la vue de l’œil droit il y a bientôt cinq ans, suite à une maladie inflammatoire qu’on ne connaît pas. C’est une maladie inconnue, donc je suis une sorte de cobaye. J’ai eu beaucoup de récidives qui peuvent mettre en danger mon autre œil, des hospitalisations, des médicaments avec des effets secondaires violents, y compris sur le moral, la psyché. Ça a niqué toute ma life cette connerie, sauf les potes et la famille. Et ça a surtout niqué ma confiance en moi et mon énergie. Le pire, c’est quand tu perds tes capacités. Tu te dis que t’es foutu, tu n’as pas d’idées, pas d’énergie. Enchaîner l’hôpital régulièrement, avoir des traitements qui ne fonctionnent pas et qui te déglinguent, c’est épuisant. Aujourd’hui, je commence à l’accepter, j’ai l’impression qu’une nouvelle page peut s’écrire, je retrouve un peu ma niaque, ce qui est déjà beaucoup. Et puis y a tout le côté social de la musique. Tu rencontres du monde, souvent des gens intéressés, ton public aussi, tu fais des concerts, c’est aussi ça qui me manque. Alors que le taf sur les fringues, c’est très solitaire. Ce que j’adore dans ces métiers artistiques, c’est l’extrême liberté que t’as…[Il se reprend] Enfin, liberté, non parce que quand tu bosses sur un projet, ça devient impératif, tu ne fais pas ce que tu veux. Mais le côté anti-routine de ces métiers, j’adore ça. Avant, j’avais l’impression d’avoir une vie super riche. Depuis que je n’ai plus ça, je trouve ça triste. Le côté troubadour sur la route, c’est chant-mé. Je ne serai pas être une reusta, mais j’aimerais bien faire des morceaux qui défoncent, pouvoir les défendre à petite échelle et que ceux qui prennent la peine de les écouter me le disent.

✌️?

Un plaisir à lire. Merci pour cette interview.

Jai tellement kiffé triptik et le solo de dabaaz. Belle interview