Une semaine à Compton – Partie 2

Suite d’une semaine en immersion auprès de la population d’une ville phare du hip-hop américain, et qui ne veut pas être réduite à l’image du gangsta rap dont elle est le berceau.

À Compton, l’histoire s’écrit à chaque coin de rue. Ville avec la « plus grande concentration de rappeurs au mètre carré de tout le pays » selon la série Compton Dreams, diffusée sur Snapchat, ses étoiles montantes prennent pour modèle les légendes les ayant précédés. Et alors que des artistes se racontent chez eux ou dans des lieux ayant marqué leur enfance, difficile de ne pas sentir planer l’ombre de quelques icônes. Celle de DJ Quik et de YG, sur la rue Spruce, à deux pas de la maison du rappeur et producteur JohnBoyCool. Celle du gangsta-rappeur Mausberg, aussi, légende du parc Campanella, et de Kendrick Lamar et son mentor G-Weeder, dans un complexe d’appartement bordant ce même parc.

Après une première partie consacrée à l’engagement sociétal des habitants de Compton et de Watts et leur combat pour se débarrasser des stéréotypes, immersion dans la bouillonnante scène Rap de la ville.

III Si loin, si proche

Sur la partie Ouest de la rue Palmer, les voitures de police circulent rarement. Le quartier est calme, bordé de grandes maisons aux jardins bien entretenus. « Vous pouvez vous garer où vous voulez ici, il n’y aucun problème » dit JohnBoyCool, avec sa fille à ses côtés. Si Anthony n’a pas l’allure que beaucoup attribuent aux habitants de Compton, JohnBoy entre dans la même catégorie. Avec ses tresses plaquées colorées en orange et ses tatouages à l’effigie des films d’horreur Scream et Vendredi 13, il ressemble, si l’on devait à nouveau verser dans la caricature, davantage à un rockeur qu’à un MC. Il est en réalité un hybride des deux, à la fois rappeur et membre d’un groupe de Rock nommé PLVNK. Ce mélange d’univers est le résultat de ses fréquentations, et d’influences venues de Compton et d’ailleurs.

Inquiète quant à son éducation et le climat de la ville dans les années quatre-vingt-dix, sa mère l’envoie à l’école à Long Beach, une bourgade située à une vingtaine de minutes en voiture. Mais alors qu’il prend le bus pour rentrer chez lui, le jeune homme est exposé à tout ce que sa mère voulait éviter. JohnBoy se sent comme un étranger dans sa propre ville : « Je voyais tous les gamins qui allaient au lycée Compton High qui revenaient de l’école et étaient confrontés à toutes les merdes que ma mère ne voulait pas que je voie. Et ils me regardaient, genre « t’es qui ? » ». Loin de chez lui, son expérience n’est pas toujours facile : « J’étais content d’être là-bas, car j’étais loin de Compton. Mais vu que j’y étais né, les gens de Long Beach me demandaient si je voyais des cadavres tous les jours, des trucs que des gamins Blancs voient juste à la télé. C’était comme si j’étais trop Blanc pour Compton et trop Noir pour Long Beach. J’étais coincé entre les deux ».

Longtemps, JohnBoyCool a voulu être basketteur professionnel. Sur les murs du garage situé dans l’arrière-cour de la maison de sa grand-mère sont accrochés plusieurs maillots de basket, dont certains des Lakers, son équipe favorite. La pièce, qui sert aussi de coin télévision, est plongée dans l’obscurité. Une poupée de Chucky est posée sur une table de billard, contrastant avec les posters des N.W.A, de Chaka Khan et de Mariah Carey qui complètement la décoration. Dehors, des enfants rient et jouent au football sur le gazon. Assis sur une chaise, la lumière de l’extérieur éclairant partiellement son visage, le rappeur se prépare un joint tout en racontant son histoire. Il est bavard : « En tant que gamin, à Compton, tu ne réalises pas ce qu’il se passe autour de toi, tu vois juste des gens qui traînent dans la rue et ça te semble normal. Tu vois des hélicoptères qui volent au-dessus de toi, parfois tu entends tellement de coups de feu qu’on dirait des feux d’artifice, et tu arrêtes de t’en soucier ».

À la mort de sa grand-mère en 2002, ses parents et lui emménagent dans sa maison, où il vit encore aujourd’hui. La rue Palmer est située dans la partie Ouest de la ville, en territoire Piru. Toute proche, la rue Spruce a accueilli deux des plus grandes étoiles de Compton : le rappeur YG et le producteur/MC DJ Quik, l’une des idoles de JohnBoyCool. « Les deux ne s’entendent pas », révèle-t-il. « Ce sont des histoires de fric liées à la musique. Et DJ Quik reproche à YG de ne faire rien d’autre que représenter un quartier qu’il a lui-même mis sur la carte. DJ Quik est comme Dieu, mais personne ne lui donne le respect qui lui est dû ».

En dehors des nombreux artistes qu’il prend pour modèles, JohnBoy a pu compter en grandissant sur la présence de son père ; une chance que certains de ses amis n’ont pas eue. Lucide, il sait que cela lui a permis de ne pas succomber aux dangers de la rue. « Beaucoup de gamins n’ont rien à faire, donc ils se tournent vers la rue pour leur apprendre à vivre. Nombre d’entre eux n’ont pas de père, alors ils sont élevés par des gars du quartier. Pour moi un OG doit t’amener dans la bonne direction. Si ton protégé finit en taule, tu n’es pas un OG ». Si quelques-uns de ses proches se rapprochent des gangs, il tente de rester en retrait, plus préoccupé par les femmes et la musique. « Mais j’évoluais autour de toute cette merde », précise-t-il.

Même s’il n’y prend pas part, la violence à laquelle il est confronté au quotidien le pousse à arrêter le basketball à seize ans, en classe de première. C’est aussi l’âge auquel il commence à s’intéresser à la musique : « À partir de ce moment-là, j’étais plus préoccupé par le fait de rentrer chez moi sain et sauf que par le basket. Je devais prendre le bus tous les jours pour aller à l’école, mais heureusement, la station n’était pas loin de chez moi. Sur le trajet, je passais devant quinze gangsters mexicains qui me voyaient comme de la chair fraîche. J’avais toujours mes écouteurs sur les oreilles, même si je n’écoutais rien, pour faire comme si je ne les entendais pas. C’était un mécanisme de défense. À cette époque j’écoutais beaucoup de musique. Je ne rappais pas vraiment, avec des mots, mais je rappais dans ma tête. C’était comme une thérapie qui m’aidait à surmonter ce que je traversais ».

JohnBoy chez lui, à Compton

Après le lycée, JohnBoy s’inscrit à la fac. Habitant toujours à Compton, il est contraint de faire quatre heures de trajet par jour pour s’y rendre, tout en ayant trois emplois différents chez lui, pour financer ses études. Il se confronte aux problèmes d’isolement qui touchent certains habitants de la ville, vivant loin des zones propices à l’emploi et aux études. Il quitte l’université au bout d’un an, le temps de donner son premier concert sur le campus, qui le convainc d’entrer en studio et d’envisager une carrière de rappeur comme une alternative sérieuse.

A la force de titres comme « Somethin2Smoke2 », « Michael Irvin », « Westside Of The Bridge » et « WildWildWest », il s’impose comme un artiste qui compte à Compton, et collabore entre autres à plusieurs reprises avec Boogie, future star de la Côte Ouest. On l’aperçoit aussi aux côtés de The Game dans le clip de « Roped Off », dans la vidéo d’« HUMBLE. » et sur la pochette de To Pimp A Butterfly de Kendrick Lamar.

Désormais presque considéré comme un vétéran de la scène Rap locale, lui qui a vécu à la fois le succès et des désillusions qui l’ont fait grandir, JohnBoyCool a conscience que sa position vient avec certaines responsabilités. Son album MindGames & MixedSignals et sa chanson « OG’s & OP’s », sur laquelle il invite G-Weed – légende de Compton affiliée aux Pirus, désormais reconvertie en manager – sont le reflet de son statut nouvellement acquis : « Je voulais parler aux plus jeunes. Sur « OG’s & OP’s », je dis en somme « j’ai encore à peu près ton âge, jeune homme, et fais en sorte que l’histoire ne se répète pas ». G-Weed raconte une histoire depuis la perspective d’un gars des années quatre-vingt-dix, et moi depuis les années deux mille ».

« OG’s & OP’s » voit G-Weed détailler son histoire personnelle, avec tout ce que cela implique d’armes à feu et de confrontations avec la police. Les rimes de JohnBoy sont plus apaisées, symbole de l’écart qu’il existe entre son Compton et celui de G-Weed. Il confirme : « Avant, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, tout était dingue, et en plus il n’y avait pas la technologie d’aujourd’hui pour capturer tout ce qui se passait. Maintenant, c’est presque fini : des choses arrivent tous les jours, mais il y a trente ans, il y avait peut-être cent homicides par semaine. Aujourd’hui, il y en a beaucoup moins, les mentalités évoluent. Les gens ne font plus vraiment partie de gangs, tout le monde fait de la musique, est sur YouTube. Les Bloods portent du bleu et les Crips portent du rouge de nos jours ». Symboliquement, JohnBoy collabore sur « Hood2Hollywood » avec le rappeur AD, affilié aux Crips.

Si la vie à Compton n’est plus aussi semée d’embûches qu’à l’époque de G-Weed, JohnBoyCool y a vécu des choses qui lui ont laissé une marque profonde. Le succès a amené avec lui son lot de jalousie et de tentatives d’intimidation. Ce sentiment d’insécurité l’inquiète au point qu’il se demande s’il veut continuer à rapper. Ne serait-il pas, de son propre aveu, plus heureux et moins stressé, s’il ne faisait rien d’autre que rester chez lui, à regarder des films d’horreur ? Ses futurs succès ne risqueraient-ils pas de le mettre d’autant plus en lumière, pisté par des hommes qui veulent le voir sombrer ? Ses craintes prennent leur source dans un événement survenu alors qu’il tournait un clip pour son titre « Rosecrans Nightmare » : « Je suis perturbé depuis ce moment-là. On s’est fait tirer dessus pendant le tournage. Il faisait nuit et quelqu’un s’est mis à tirer, c’était vraiment flippant, t’entendais les balles fuser à côté de nous. Ça m’a traumatisé. Les balles semblaient tellement proches de moi ».

Cela lui rappelle une soirée, près de dix ans plus tôt, pendant laquelle la maison dans laquelle il faisait la fête avait été la cible d’une fusillade. JohnBoy, presque insensible à ce qu’il se passait, avait fait comme si de rien n’était, se sentant intouchable. Quelques jours plus tard, il avait réalisé que ce sentiment venait du fait qu’il était habitué à tout cela : « Si j’avais des amis avec moi maintenant, et qu’on entendait des coups de feu, on ne ferait aucune remarque ». Il y a quelques années, l’un de ses amis s’est fait tirer dans la jambe, juste à côté de lui. Alors que JohnBoy conduisait vers un endroit plus sûr, des policiers, ignorant ce qu’il venait d’arriver, l’ont arrêté puis lui ont mis leur pistolet sur le front, le sommant de s’expliquer. « J’étais genre, putain, mon pote vient de se faire tirer dessus, qu’est-ce que vous faites ? », se rappelle-t-il, amer.

« Des fois j’ai l’impression qu’on veut que je fasse uniquement des trucs ghetto. »

JohnBoyCool

JohnBoy sait que ses auditeurs s’attendent à ce qu’il fasse le récit de ces expériences dans ses chansons. Qu’il joue au gangster sans foi ni loi, parle de fusillade et de morts. Désirant faire évoluer sa musique en utilisant des sonorités n’empruntant pas seulement au rap, il a conscience qu’il prend un risque en allant là où l’on ne l’attend pas. « Je discutais avec un pote l’autre jour, et il me disait qu’à chaque fois qu’il parlait de flingues, il faisait un million de vues sur YouTube, alors que quand il parlait d’amour, il n’en faisait que trente. C’est quelque chose que je ressens aussi. J’ai pas envie de faire des trucs de rappeur basique, ça c’est facile. J’essaye vraiment de faire de bonnes chansons, mais personne n’a envie de les écouter. Alors que quand je dis blablabla « flingue », blablabla « gang », les gens m’écrivent pour me dire que c’est mon meilleur son. Jay-Z disait que parfois il fallait faire des chansons débiles pour plaire à son audience, et je le comprends, mais putain, des fois j’ai l’impression qu’on veut que je fasse uniquement des trucs ghetto ».

En dehors de sa carrière de rappeur, JohnBoyCool s’implique dans des projets annexes. Le réseau social Snapchat l’a récemment recruté pour être l’un des producteurs de la série Compton Dreams, suivant le parcours de trois rappeurs locaux. Fier de son travail, le visage de JohnBoy s’étire en un grand sourire lorsqu’il diffuse les premières images de la série sur l’écran plat de son garage. Il apparaît quelques fois derrière une console de mixage, donnant des conseils à des MCs qu’il a pris sous son aile. En OG, modèle pour des jeunes femmes et hommes qui n’ont qu’une poignée d’années de moins que lui.

Motif de réjouissance, le tournage de Compton Dreams est aussi marqué par des tragédies : en moins d’un mois de plateau, l’un des amis de JohnBoy meurt dans un accident de voiture, et un policier tue un homme originaire d’un quartier voisin.

Ces morts le rendent paranoïaque, et tout ce qu’il a vécu à Compton continue de le hanter. « À chaque fois que je conduis, je ne suis pas rassuré. Quand j’ai mes gamins avec moi dans la voiture, ma plus grande peur est que quelqu’un se mette à tirer sur ma caisse. Personne n’a de raison de me viser, mais tu sais comment ça marche : t’es coupable par association ». JohnBoy serait-il atteint, comme un journaliste du média américain Vice lui a un jour fait remarquer, d’une forme de syndrome post-traumatique semblable à celui qui affecte les soldats revenus dans leur pays après la guerre ? Si presque toutes les personnes rencontrées s’accordent pour dire que le climat de Compton n’est pas comparable à celui qui régnait en ville trente ans plus tôt, elles font aussi le récit de traumatismes sérieux, conséquences des horreurs auxquelles elles ont assisté, et de la peur qu’elles surviennent de nouveau.

Et alors que la nuit commence à descendre sur Palmer Street, JohnBoy sort sur le perron de la maison de sa grand-mère pour passer un coup de téléphone. Sa fille l’appelle depuis l’intérieur de la bâtisse, demandant à son père de lui donner à manger. « J’arrive bébé », lui répond-il, avant de prendre congés, tournant le dos aux rues de Compton pour une soirée.

Avant que le jour ne se lève de nouveau et que tout recommence.

L’autre district Long Beach, alter ego gangsta

Snoop Dog à Long Beach.

Le gangsta rap n’est pas qu’affaire de règlement de comptes, de diss tracks affamées et d’armes à feu planquées hâtivement dans les boîtes à gants. Il est aussi affaire de famille, de respect et d’un mode de vie sensiblement plus laid back que celui décrit depuis la fin des années 1980 du côté de Compton. Les deux faces d’une même pièce qui, avec l’arrivée en fanfare d’un certain Snoop Dogg sur l’album « The Chronic », trouvent matière à s’unir dans un son hérité du funk de George Clinton, Parliament et Funkadelic : le G-funk. À Long Beach, en effet, quand les Rollin’ 20 Crips d’Uncle Snoop, Nate Dogg ou Daz Dillinger dévalent les trottoirs bouillants de Lewis Avenue et de la 21ème, c’est armés d’une attitude atypique qui s’est depuis transposée dans toutes les sous-couches du rap américain. Les effluves d’hydroponic annonçant l’arrivée des hardest men in town (du nom d’un titre de Nate Dogg issu de « G Funk Classics, Vols. 1 & 2 ») ne suffisent certes pas à couvrir totalement l’odeur de poudre qui s’échappe des métaux encore fumants. Les guerres de territoire, l’exclusion sociale et la misère économique rythment encore bon nombre de destins des habitants de cette ville située en bordure de Los Angeles. Mais l’épaisse fumée de laquelle émergent les OG’s permet au moins d’atténuer l’image de gangsters qui colle à la peau de ces artisans d’un mode de vie propre à Long Beach, enserrée entre le sel de l’océan Pacifique au Sud, et le soufre de Compton au Nord-Ouest. Annoncée par Snoop Dogg sur l’éternel « Doggystyle », cette nouvelle manière de raconter les histoires de rue voit se succéder au micro un certain nombre d’icônes locales, des 213 aux Eastsidaz en passant par le Dogg Pound, Domino, Crooked I, Foesum, et bien d’autres… Un son distinctif teinté du soleil californien et d’un flow nonchalant, de samples de funk découpés au millimètre, et de basses qui carburent au rythme des lowriders lancées sur les grands boulevards. Voilà de quoi sont faites, globalement, les années 1990 à Long Beach, carte postale à double tranchant du rap west coast, tantôt paradisiaque, tantôt cruellement réaliste dans la violence qu’elle expose. Et de fait, près de 30 ans plus tard, la nouvelle génération, Vince Staples en tête, prolonge cet héritage sans pour autant reproduire les évocations idylliques d’un environnement romancé. L’empreinte sonore se veut globalement plus brute, moins solaire, et transpose des conflits décennaux entre les différents gangs qui sévissent encore à quelques miles au sud du Downtown Los Angeles. Mais comme à Long Beach, tout est affaire d’équilibre, des tentatives d’unification entre quartiers ont progressivement vu le jour, dans la continuité du « Bangin On Wax » sorti en 1993, et qui réunissait, déjà, Bloods et Crips sur un album commun. Des années plus tard, c’est donc au tour d’Uncle Snoop de présenter sa ville sous une même bannière, avec le LBC Movement et sa mixtape « Beach City » issue de la série des « Gangsta Grillz » de DJ Drama. Symptomatique d’une ville en perpétuel décalage, dans la manière qu’elle a d’envelopper, calibre au poing ou herbe aux lèvres, la violence dans un gant de velours. – The Qltr

IV La famille

Il suffit d’un virage à gauche sur l’East Compton Boulevard, et de cinq minutes de voiture depuis la rue Palmer pour arriver devant le parc Campanella. Enfant, JohnBoyCool s’y rendait souvent pour jouer au basket et s’y aventure encore régulièrement pour croiser le fer avec des proches. Nommé en hommage au joueur de baseball Roy Campanella, le parc est l’un des principaux points de repère de l’Ouest de Compton et l’un des fiefs du gang des Pirus. Au mois d’août dernier, une centaine de femmes, d’hommes et d’enfants, tous liés au « Nella Gang », une branche des Pirus composée des personnes habitant dans les environs du Campanella Park, s’y étaient rassemblés pendant une journée pour faire la fête. Des teintes rouges et bordeaux, sur des vêtements, des bandanas ou des voitures, coloraient ce grand parc doté d’une piscine, de plusieurs balançoires et d’un terrain de baseball.

Lil Mausberg, rappeur local, en avait profité pour tourner le clip de sa chanson « Nella Gang », apologie d’un gang qu’il ne considère pas comme une organisation criminelle, mais plutôt comme une famille aux valeurs similaires. Il en explique les origines : « On est les « Nellas ». Notre gang est étendu, on a des branches dans d’autres états. On est des Pirus, pas des Bloods, mais on est placés sous la même enseigne. La différence est la ville, les Bloods n’existent pas à Compton. Dans le temps, étant donné que les Crips étaient plus nombreux que nous, on a dû trouver un moyen de se défendre. On a appelé notre alliance les Pirus, d’après la rue Piru, située dans l’Ouest de Compton. On ne voulait pas faire exactement la même chose que les Bloods et les Brims, qui étaient à Los Angeles et Watts. On porte du bordeaux, c’est notre couleur, mais en prison, on traine avec les Bloods, on a leur vocabulaire, tout ça ».

Entièrement habillé en bordeaux, une liasse de billets dépassant de la poche de son pantalon, Lil Mausberg boite légèrement alors qu’il se dirige vers l’un des bancs du parc. La conséquence d’une fusillade, survenue il y a trois ans, alors qu’il venait tout juste de sortir de prison. Une affaire de rivalité, rien de plus : « Je n’ai pas besoin d’avoir écrit « Campanella Park » sur mon front. Je suis allé à l’école avec des Crips, je me suis fait tabasser, j’ai traversé des moments difficiles. On reste armés par ici, pour nous protéger. On est habitués à tout ça, c’est comme si on était immunisés ».

« Je n’ai pas besoin d’avoir écrit « Campanella Park » sur mon front »

Lil Mausberg

Après avoir frôlé la mort, il se rend compte qu’il doit changer de vie, pour lui et sa famille. Désormais père, il fait le bilan de ses vingt-huit années d’existence et décide de mettre son énergie dans sa carrière de rappeur. Celui qui affirme avoir déjà toute une carrière planifiée commence à enregistrer avec frénésie, se créant un catalogue de plusieurs centaines de titres, de mixtapes et d’albums, qu’il distille avec parcimonie.

Il décide de tout faire lui-même afin d’avoir un contrôle maximal sur sa musique : il investit son propre argent, mixe ses chansons, s’enregistre, fait ses masters et créé son label, New Money Entertainement, qu’il cogère avec sa femme. Une affaire de famille. Logique, dans ce contexte, que sur N.O.P, un projet dévoilé en 2018, il rende hommage à son frère, décédé onze ans plus tôt dans un accident de voiture, alors qu’il s’apprêtait à aller secourir l’un de ses amis empêtré dans une bagarre à Los Angeles. « Skoot In My Cup » naît alors que Lil Mausberg est en prison, un endroit où il écrivait pour tromper la monotonie de journées sans fin. « Je suis entré et sorti de prison toute ma vie. J’avais l’habitude de parler à mon voisin de cellule à travers les murs, et je le laissais écouter ce que j’écrivais. On s’emmerdait comme pas possible là-bas, alors j’essayais de nous divertir un peu ».

Si son identité de rappeur commence à se former derrière les barreaux, Lil Mausberg avait appris à rapper dès ses quatorze ans, quelques années après la mort du rappeur Mausberg, son cousin au premier degré et auquel il emprunte son nom de scène. Assassiné à Compton à l’âge de vingt-et-un ans, Mausberg fait partie de ces légendes locales au parcours tué dans l’œuf. Lil Mausberg, aussi surnommé Lil Mossy, avait appris les rudiments du métier auprès de son cousin, et, surtout, quelques leçons de vie.

Même si Mossy s’inscrit comme son héritier, sa posture est différente de celle de Mausberg, illustrant l’écart qu’il existe entre ces deux générations de rimeurs Compton : « Mausberg était dans le registre gangster et hardcore. Maintenant, tu dois avoir plus de style, tu dois être cool, faire attention à ton image et à comment tu t’habilles ». En commun : le parc Campanella, autour duquel vit toute la famille de Mausberg et de Lil Mossy, où ce dernier passait ses journées à jouer aux dés et à observer les grands du quartier faire la fête, boire et fumer.

Maintenant âgé de trente-et-un ans, Lil Mausberg regarde le parc autour de lui avec affection. Mais il y voit aussi les fantômes de proches partis trop tôt, emportés par de stupides histoires de gangs. « Mausberg a été tué quand j’étais petit, mais c’est juste un exemple d’un mort dans ma famille. Depuis, j’en ai perdu tellement d’autres », regrette-t-il.

S’il reconnaît que tout est plus calme et moins dangereux que pendant son enfance, il se fait, à la différence d’Andre Spicer et d’Anthony Lee Pittman, plus pessimiste à l’heure d’évoquer la situation de sa ville. Une affaire de perspective. De nombreuses sections de Compton sont toujours quadrillées par les territoires des gangs, et il est conscient, comme cela lui est déjà arrivé, qu’il pourrait être la cible d’une attaque meurtrière s’il s’aventurait au mauvais endroit : « C’est dingue par ici, car à chaque intersection et à chaque feu, t’es dans un quartier différent, alors si tu ne sais pas où tu es et que tu portes la mauvaise couleur, tu peux te faire tuer. Tu vois, il y a des gamins autour de nous, mais comme le rappeur Polo G le dit, « ils tirent même quand les gosses sont en train de jouer » ».

Avec sa liasse de billets en main, comme un bouclier le protégeant des risques financiers d’une carrière de rappeur, Lil Mausberg pose devant un muret en briques annonçant « Roy Campanella Park » en lettres blanches.

Il se perche ensuite sur son sommet, dominant la rue en contrebas de toute sa hauteur. « Nella » jusque dans les os.

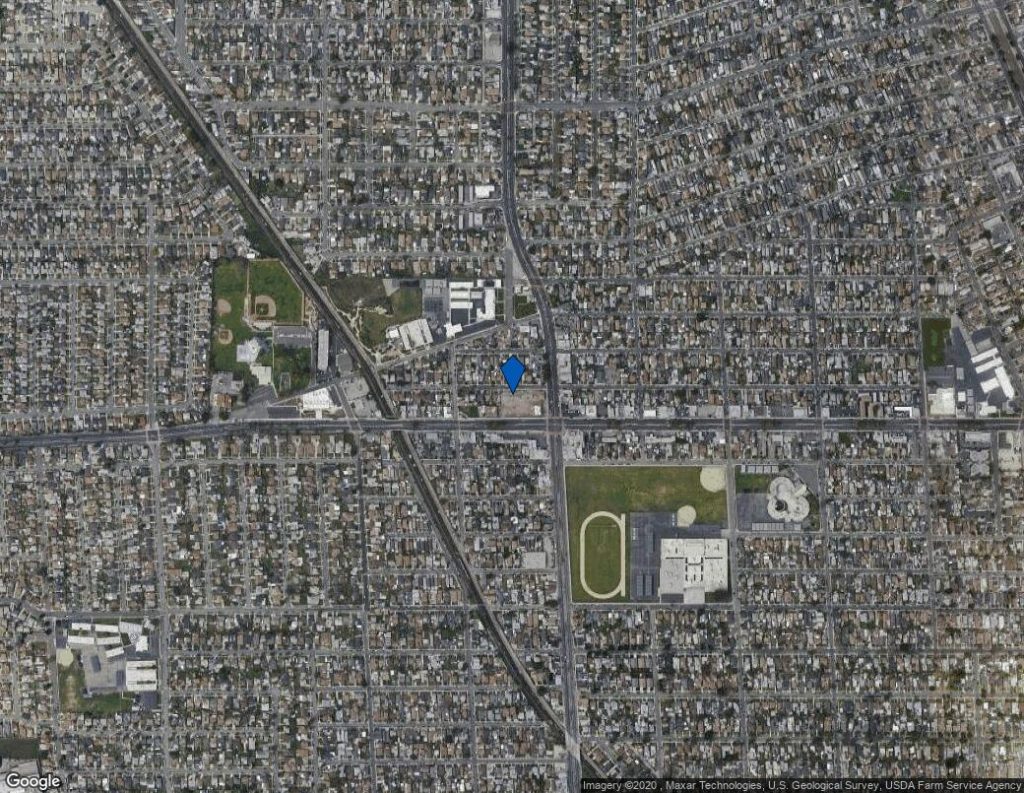

L’autre district Rosecrans Avenue

L’Avenue Rosecrans vue du ciel.

Dans un pays aux dimensions étourdissantes, Los Angeles et son agglomération prennent leurs aises et s’étalent plus largement encore. C’est une ville tout en horizontalité, une mer de maisons individuelles avec leur petit bout de jardin plus ou moins entretenu barrée de routes démesurées. Les distances à LA sont grandes, et les trajets sont longs. Raison pour laquelle la voiture est reine et que la ride est si profondément ancrée dans l’imagerie locale. Rosecrans est l’illustration de cette ampleur géographique. L’avenue s’étend sur pas moins de quarante kilomètres et traverse toutes les ambiances, depuis la tranquille Fullerton à l’est jusqu’à Manhattan Beach tout au bout à l’ouest, en passant bien sûr par Compton. En 2016, DJ Quik et Problem dédie un EP à la rue mythique, qu’ils prolongent l’année suivante en album. Quik y explique avec humour : « C’est une avenue super longue qui va de la plage jusqu’aux quartiers, et tu peux être sûr qu’il n’y a plus de nids-de-poule dessus. Je sais qu’ils les ont réparés, ils ont de l’argent maintenant à Compton. » La ville a changé, mais Rosecrans reste l’artère vitale, la frontière entre les territoires, le point de ralliement, le symbole immuable. Tout se passe là, surtout l’imprévisible. Au croisement de Rosecrans et Central, le cœur de Compton, trône Tam’s Burgers, un fast-food pas cher et populaire. C’est là que Suge Knight, le sulfureux patron de Death Row, a délibérément écrasé deux personnes avec son véhicule en 2015 suite à une altercation. C’est à ce même drive-in que Kendrick Lamar a assisté à son deuxième meurtre, à l’âge de huit ans, en rentrant de l’école. Rosecrans est d’ailleurs souvent mis en scène dans les récits tirés de ses souvenirs. Listen to this true mothafuckin story told by Kendrick Lamar on Rosecrans, annonce-t-il en introduction de « The Art of Peer Pressure ». C’est l’avenue qu’il descend avec la voiture de sa mère pour aller retrouver Sherane sans savoir qu’une mauvaise surprise l’attend, c’est aussi là que lui et ses compères s’entassent dans une Toyota blanche pour le « Back Seat Freestyle », à côté du Church’s Chicken (encore un fast-food, lieu de rassemblement universel) et en face de Lueders Park. C’est encore dans les environs de ce parc que Keisha fait le trottoir dans le sordide « Keisha’s Song » sur le premier album de Kendrick, Section. 80. Les générations défilent, mais Rosecrans conserve sa postérité. Citée par King Tee, Dr. Dre, 2Pac (dans l’hymne « California Love », rien de moins), Game ou encore YG, l’avenue reste une référence incontournable. On y parade, on y traîne, on y mange un bout, on y fait des affaires louches, on l’emprunte pour relier un point à un autre de Compton. C’est sur ses trottoirs que se jouent les petites comme les grandes histoires. – David

V Ils postulent à la relève

Une seule route sépare le parc Campanella des appartements de Stanford. Protégé par une grille en fer forgé, le parking attenant aux habitations n’est pas encore plein en ce début d’après-midi. Quelques voitures rutilantes y sont garées, sous un toit incliné qui les protège de la chaleur. Depuis le siège passager, Boogalue indique une place libre, juste à côté d’un pick-up noir imposant. Empruntant une ruelle étroite, il se dirige ensuite vers le centre de Stanford, où trône une aire de jeu pour enfants entourée par du gazon coupé de frais. Avec leur façade beige craquelée, les pavillons situés le long de l’avenue Stanford sont presque tous similaires et hébergent plusieurs générations d’habitants de Compton. Situé non loin d’un fief des Crips, l’ensemble confère une sensation de tranquillité, renforcée par la présence d’un toboggan jaune, vers lequel toutes les rues convergent.

Boogalue prend place sur un escalier situé juste à côté de la maison de G-Weed, son mentor. Lors du tournage de son clip « King Kunta », Kendrick Lamaret des dizaines d’autres habitants du quartier s’étaient filmés en train de danser à cet endroit-même. Avec un profond respect dans la voix, Boogalue explique ce que G-Weed représente pour lui : « Il est comme mon oncle. Il me connaît depuis mes cinq ans. Quand j’étais petit, il venait à mes matches de football, et on jouait avec lui ici. Il ne m’a jamais encouragé à intégrer un gang, au contraire, il me disait de rester loin de tout ça et me conseillait de continuer à jouer au foot. Mais j’ai été impliqué là-dedans malgré moi. A l’école, certains élèves me cherchaient car je venais de Campanella Park. Un jour j’en ai eu assez, et j’étais genre « Allez vous faire foutre, je viens de là, et alors, tu vas faire quoi ? ». A partir de ce moment, tout ce que G-Weed pouvait faire, c’était de me montrer comment mener cette vie de la meilleure des manières, en me disant que ce n’était pas ce qu’il voulait pour moi, mais qu’il allait quand même me guider ».

Âgé de trente-et-un ans et après avoir opéré un changement majeur dans sa vie, Boogalue veut maintenant reprendre le flambeau de G-Weed et jouer le même rôle auprès des plus jeunes. Seize ans plus tôt, alors qu’il n’a que quinze ans, il est la cible d’une fusillade qui le laisse partiellement paralysé. Les docteurs lui annoncent qu’il ne pourra jamais remarcher. « Je ne les ai pas écoutés », raconte-t-il, désormais capable de se déplacer avec une légère gêne . « J’étais déterminé car j’étais un excellent athlète, j’ai prié, j’ai commencé à retrouver des sensations ici ou là et j’ai continué à me battre. J’ai fait de mes petites victoires des grandes victoires ».

Cette épreuve le change et le pousse à s’interroger : « Je faisais partie du problème, mais j’ai grandi et mon esprit s’est ouvert. J’ai commencé à m’éduquer, à me renseigner sur ce qui m’entourait. J’ai réalisé que je ne voulais pas que la génération après moi fasse les mêmes erreurs. Je sentais que je ne serais pas un vrai gars si je les laissais s’entre-tuer ou aller en prison pour le reste de leur vie. Je peux empêcher ça, et ils m’écoutent, car ils savent que j’ai vécu tout ce qu’ils traversent. J’essaye de faire en sorte qu’ils se concentrent sur la musique, je suis comme un modèle pour les jeunes ici ».

Au-delà de son rôle de mentor, Boogalue est aussi un manager pour les aspirants rappeurs de son quartier. Twinn Red et YS, deux MCs de Compton issus de Stanford, l’ont pris pour exemple et tentent de suivre ses conseils.

A écouter Twinn Red, difficile en effet de ne pas déceler la trace des enseignements de Boogalue. Le jeune rappeur, fier de son quartier au point qu’il s’est fait tatouer son nom en lettres rouges sur le ventre et lui a dédié un projet nommé Letter From Stanford, se fait le reflet des paradoxes de la vie à Compton : « Si tu fais partie d’un gang, les flics te cherchent et essayent de te mettre en prison, et tu as aussi des ennemis qui sont après toi et veulent te tuer. Donc si tu n’as pas ton arme avec toi, tu peux mourir, mais en même temps, si tu en as une, la police peut te coffrer ou tu mourras peut-être sous ses balles. Faut que tu apprennes tes leçons dans le dur, et c’est pour ça qu’on suit des gens comme Boogalue. Il est passé par tout ça et essaye de faire des trucs positifs. Il y a eu beaucoup de négativité et de violence par ici, mais il y aussi plein de belles choses ».

Twinn Red.

Twinn Red commence à rapper en prison, alors qu’il a dix-sept ans. Une fois revenu chez lui, son entourage le pousse à continuer dans cette voie, appréciant ses textes, miroir de son expérience à Stanford, et mélange de violence, de crimes, de pauvreté et de souffrance. « Grandir dans ces appartements était à la fois dur et beau », analyse le rappeur. « C’est dingue : si tu n’aimes pas cet endroit, il va te dévorer. Il va te montrer comment être solide et avoir ta propre personnalité. Si tu n’es pas certain de qui tu es, tu vas perdre, tu vas finir en prison ou dans un cercueil. Des gens vont te forcer à faire des choses, alors il faut que tu te rebelles. Cet endroit m’a appris à m’aimer, à aimer les autres, à comment communiquer, à parler de mes sentiments, à contrôler ma colère et mes émotions ».

En proie à des questionnements permanents, le rappeur s’ouvre facilement et n’a pas peur de dévoiler les sentiments funestes qui l’habitent parfois. Le regard dans le vague, il revient sur les paroles de l’une de ses chansons. Elles sont presque terrifiantes, et ont la saveur amère du désespoir : « Dans un son, je dis « Tu ne connais pas le sentiment de dormir en ayant des pensées de mort, les drogues soulagent la douleur pour un temps, mais après je suis en colère. Je suis entouré de démons, ne me dis pas que tu ne les vois pas. Prier était la seule solution ». Avant je priais, mais maintenant je me drogue. Si tu ressens la même chose, alors tu sais de quoi je parle. T’as jamais été chez toi, sentant que tu ne peux pas dormir, te disant que tu veux te suicider car toute la merde que tu vis est trop dingue, et que tu n’en peux plus ? Quand je suis défoncé, je suis comme guéri, c’est cool. Mais quand je suis sobre, je vois des démons, des problèmes, des énergies négatives viennent vers moi. Tu ne peux pas me dire que tu ne vois pas tout ça, regarde où je suis. Avant je priais, mais maintenant je me défonce, nique les prières ».

Si ses pensées sont sombres, elles contrastent nettement avec ses ambitions. Souhaitant se servir de sa carrière d’artiste pour changer la vie de son entourage, Twinn Red veut surtout prendre son indépendance vis-à-vis d’un pays qui l’a enfermé dans une situation de laquelle il lui est difficile de s’échapper. Nombre des personnes vivant à Stanford dépendent du programme Section 8, un système créé par le Congrès américain en 1974. Réponse aux politiques de logement désastreuses du gouvernement, qui n’avaient fait qu’aggraver le clivage entre pauvres et riches, et entre Blancs et minorités, le programme était censé permettre aux plus démunis d’accéder à des logements de meilleure qualité en bénéficiant d’une aide gouvernementale ; celle-ci est calculée selon le principe qu’une famille ne doit pas consacrer plus de 30% du total de ses revenus au paiement de son loyer. L’Etat américain distribue des chèques correspondant à la différence entre ce qu’une famille est capable de payer et le loyer réel demandé par le propriétaire des murs.

L’idée est plutôt judicieuse : les foyers sont censés, grâce à cette part complémentaire, avoir accès à des logements jusque-là hors de leurs moyens, et donc plus proches des centres-villes, loin des ghettos dans lesquels ils étaient parqués. Mais la réalité est hélas différente. Les logements éligibles au programme Section 8 sont définis en fonction du calcul du coût moyen du logement par zones géographiques, l’aide de l’Etat ne pouvant pas dépasser un certain seuil. Dans une ville comme Los Angeles, où les loyers sont élevés et la gentrification de plus en plus importante, cela signifie que les habitations accessibles sont situées dans des zones éloignées du centre, comme Watts ou Compton.

Concernant plus de deux millions de personnes aux Etats-Unis, ce système de bons de logement est stigmatisant : être « en Section 8 » est synonyme de pauvreté, de précarité. Comme une marque que ses bénéficiaires porteraient sur le visage, un symbole d’appartenance à une tranche de population dépendant de l’Etat pour survivre.

Twinn Red et son entourage ont vécu cela, et le rappeur veut maintenant inverser la tendance : « Je veux racheter ces immeubles. Ce sera la même chose mais avec plus d’amour. Il n’y aura plus d’intervention du gouvernement, plus de merdes que les Blancs nous imposent. Ils ne nous aiment pas ici, ils veulent nous mettre en prison. Et pourtant on ne fait rien de mal, on achète des glaces aux gamins, on soutient notre communauté. Regardez-vous, vous venez de France et vous n’avez pas peur d’être ici, il n’y a pas de tueurs ou de monstres où l’on est ».

Si Twinn Red en est aux prémices de son parcours de rappeur, YS, l’un de ses plus proches amis et un autre MC que Boogalue a pris sous aile, est déjà une célébrité en Californie. Son explicite « Welcome To Stanford », dont le clip a été filmé au parc Campanella et à Stanford, a accumulé plus de cinq cent mille vues sur YouTube et a propulsé son interprète sur le devant de la scène. Depuis, YS cultive sa différence, prenant un malin plaisir à s’inscrire à contre-courant de ce que l’on peut attendre de lui. « Quand t’es un artiste de la côte Ouest, c’est comme si t’étais enfermé dans une bulle, les gens disent que tu dois rapper d’une certaine manière. Mais je ne veux pas qu’on me mette dans une case. Je suis bien plus qu’un rappeur », promet-il.

YS.

L’allure athlétique, les traits fins et le visage anguleux, YS a des gestes secs, ceux d’un jeune artiste certain que sa carrière l’amènera vers des hauteurs inespérées. « J’ai tout prévu, je sais exactement où je veux aller. Je veux sortir ma famille d’ici. Mais il y avait beaucoup d’obstacles à franchir au quotidien », se souvient-il en parlant de son enfance à Compton. « Quand tu passes par des épreuves difficiles, ça change ta personnalité. Je ne me suis pas impliqué dans des affaires de gang avant mes quatorze ans. Nos ennemis ne sont pas loin de nous, et en fait, à Compton, tout est proche de tout, tout le monde se connaît. On va vite savoir si t’es un faible ou si t’es un gorille ».

Détestant l’école, il se bat souvent et se fait exclure des établissements qui l’accueillent. Même s’il ne reste pas longtemps en classe, le rappeur apprécie les cours d’anglais, qui lui permettent de mettre en lumière ses talents de conteur d’histoires. Rêvant un jour d’écrire un roman, il se surprend à aimer créer des personnages et à leur imaginer des aventures.

Logiquement, les textes de son projet Street Dreams, qu’il affirme avoir freestylé dans son intégralité, sont peuplés par les récits d’hommes sillonnant un Compton qui, derrière la voix de YS sur « Bompton » – nom parfois donné à la partie Ouest de Compton, afin d’éviter d’inclure la lettre « C », associée au gang des Crips -, devient un endroit où les Pirus roulent avec « un drapeau rouge sur la droite, à côté d’un flingue », et où l’on garde « des armes lourdes au cas où des enfoirés voudraient [nous] buter ».

« YS fait de la musique de gangster, des trucs que les gamins aiment bien aujourd’hui », analyse Boogalue avec un sourire.

YS est associé au label Rosecrans Entertainment, nommé d’après l’une des plus fameuses avenues traversant Compton, dominée principalement par des gangs affiliés aux Pirus. Des albums entiers lui ont été consacré, le nom de Rosecrans apparaissant régulièrement dans les albums de rappeurs de Compton depuis le « California Love » de 2Pac et Dr.Dre en 1995. L’avenue fait partie intégrante de la vie de Boogalue et des MCs qui ont grandi proche de son bitume. Qu’un label local se nomme d’après elle est donc un symbole fort, une manière de rassembler les forces de la scène rap locale pour la faire émerger.

La section Ouest de la ville fait en effet preuve d’une unité singulière et voit ses artistes s’associer régulièrement pour faire émerger des collectifs. « On est tous ensemble à l’Ouest. Il y a plus de solidarité ici que de l’autre côté. Il y a de l’espoir là-bas aussi, mais personne n’arrive vraiment à émerger », analyse Lil L, membre du collectif Bad Fellaz avec Nephew. Les deux hommes se sont rencontrés en école maternelle et, sous le mentorat de Kendrick Lamar, ami d’enfance commun, n’ont de cesse de multiplier les projets, dans le domaine de la musique, du cinéma et de la mode. « On essaye de toucher à tout », affirme Nephew. « Il faut voir grand, tu ne vas pas pouvoir rapper toute ta vie ».

Aperçus en studio avec Nipsey Hussle, Roddy Ricch, A$Ap Rocky, Kendrick Lamar ou Jay Rock, les Bad Fellaz s’associent à des fines plumes de l’industrie et bénéficient de leur expérience. Une étape nécessaire pour Lil L : « Quand tu nous vois en studio avec ces gars, ce n’est pas juste un truc lié à la musique. Ce sont nos potes, on a construit des relations avec eux. On pourrait les avoir sans problème sur un titre avec nous, car ce sont nos frères, mais on veut d’abord être certains de qui on est avant de le faire. On essaye de voir comment ils créent, d’apprendre le maximum de choses à leur contact ».

Comme la plupart des artistes signés sur Rosecrans ENT., Lil L et Nephew ont tiré profit du documentaire Bompton, réalisé par le média Noisey, un reportage de quarante minutes au cœur de Compton qui a bénéficié d’une belle ampleur médiatique. « Ça a vraiment eu un impact positif », se rappelle Nephew. « Le documentaire a donné de l’espoir à plein de personnes et a mis la ville en lumière. On s’est mis à croire en nous-mêmes, un peu plus qu’avant. Le message était en somme « deviens celui que tu veux être et n’abandonne pas » ».

Boogalue apparaît lui aussi à l’écran dans Bompton, aux côtés de Lil L et d’autres artistes affiliés à Rosecrans ENT. Si le label n’avait pas encore été créé au moment de sa diffusion, l’idée d’une structure ne se limitant pas au strict cadre musical était déjà en gestation.

Car au-delà de promouvoir la musique de ses artistes, l’organisme est actif sur le plan social. Un engagement qui n’est, hélas, pas assez mis en lumière selon Boogalue : « Cette année seulement, on a distribué des cartables, fait un événement autour de la santé mentale, et on a organisé une journée pendant laquelle si tu n’avais pas de papa, tu pouvais venir au parc et on te donnait de l’amour, avec des jeux gratuits et de la nourriture. On a passé un super moment avec les gamins, on fait tellement de choses pour les nôtres… Mais tu n’en entendras jamais parler ». À la force de ces opérations et de sa réputation, Boogalue est devenu l’une des personnes référentes à Compton, qu’il s’agisse de musique ou de politique. « C’est comme un avocat. Quand il se passe quelque chose ici, tu vas le voir lui », confirme Nebulay Swavey, rappeur qui a grandi à Compton.

« Le taux de crime a vraiment baissé, on a réussi à faire une différence. »

Boogalue

Trait d’union être l’ancienne génération de la ville et ses plus jeunes habitants, Boogalue sait que sa position et ses actes lui permettent d’avoir une influence considérable, allant bien au-delà des frontières de sa Californie natale : « J’essaye de faire en sorte que tout le monde se rende compte que les vrais terroristes de notre pays sont les suprématistes blancs. Ils tirent sur nos écoles, ce genre de trucs. Ça me rend dingue quand je vois des médias nous attribuer toute la violence. Quand on tue quelqu’un, ils s’arrêtent là, mais quand ce sont des Blancs, ils les excusent presque en disant que les meurtriers avaient un problème mental. ».

Et alors qu’un hélicoptère passe dans le ciel, le bruit de ses pâles couvrant la conversation, Boogalue hèle un homme qui s’apprête à entrer dans la maison voisine : « Hey, tu m’avais dit qu’il y avait eu combien de morts cet été ici ? ». La réponse en tête, il poursuit : « Le taux de crime a vraiment baissé, on a réussi à faire une différence. Il y a eu soixante-dix-huit meurtres l’année dernière, et seulement quatre cet été. Quand on voit des choses comme ça, comment peut-on arrêter de se battre ? Ça nous donne envie de faire plus ».

Après la mort de Nipsey Hussle en Mars 2019, Boogalue assiste aux marches de paix qui s’organisent entre des gangs rivaux. Des membres de quartiers en guerre les uns contre les autres se rassemblent pendant une journée pour célébrer la vie d’une icône générationnelle tombée sous les balles d’un homme jaloux. Inspiré, Boogalue décide de profiter de ce semblant de calme pour organiser un événement similaire à Compton. Son travail attire l’attention des médias nationaux, le Los Angeles Times se déplaçant à Compton pour l’interviewer, plaçant ensuite son témoignage en une de son édition du 23 Juin 2019. Boogalue revient sur sa démarche : « Les gens de Compton ont toujours voulu qu’il y ait une sorte d’accord entre les Crips et les Pirus, mais personne n’a jamais pris les choses en main. Quand Nipsey est mort, le sujet est revenu sur la table. Je me suis associé à d’autres personnes de Compton et on a mis des choses en place. Avec mon pote Zo, on était les leaders, il connaissait les anciens et je connaissais les jeunes. J’ai le sentiment que quand tu fais partie de l’ancienne génération, tu n’es pas censé être encore dans un gang, tu dois aspirer à autre chose. Pendant les réunions qu’on organisait, j’essayais d’avoir des gens que les jeunes ont pris pour modèles, mais aussi ceux qui tiraient encore sur leurs rivaux et qui contrôlaient des territoires ».

En milieu d’année 2019, Boogalue décide d’ajouter une corde à son arc. Passionné de rap, il fréquentait les studios d’enregistrement et les salles de concert depuis plusieurs années, apprenant le métier de rappeur sans s’en rendre compte. Quand au cours d’une séance studio, on lui propose de rapper un couplet sur une chanson, il accepte immédiatement, curieux de voir s’il est capable d’être crédible derrière un micro. Il y prend goût, et, encouragé par les retours positifs de son entourage, commence à travailler sur sa première Mixtape, Where The Lie At?. Il y reprend notamment « Redemption » de Jay Rock, que le rappeur avait été écrit suite à un accident de moto qui avait failli lui coûter la vie. « Ce titre m’a parlé immédiatement », avoue Boogalue. « Jay Rock a réussi à se soigner, comme moi. Ma petite sœur chante sur le refrain. Je ne fais pas que rapper sur mes chansons, je parle de choses auxquelles les gens peuvent s’identifier ».

Traverser Compton avec Boogalue permet de passer en revue plus de trente ans de rap. Intarissable, il a des anecdotes à raconter sur la plupart des MCs ayant émergé de la ville. « Dis-moi le nom d’un rappeur que tu écoutes et qui vient d’ici, et je te dirai si c’est un gars authentique ou pas », propose-t-il, joueur. L’avoir comme passager, c’est aussi réaliser à quel point Compton est divisée en plusieurs zones géographiques , et qu’un bâtiment en apparence inoffensif peut se révéler mortel pour qui y entrerait à l’improviste. « Tu vois ce magasin, là ? », demande Boogalue en pointant du doigt une supérette sur le côté de la route. « Il est tenu par des gangs mexicains. Si j’y pénétrais, je pourrais me faire tirer dessus, simplement parce que je suis Noir ».

Nebula.

Pour cause, les gangs font partie intégrante du quotidien des habitants de Compton, comme une composante avec laquelle il faut apprendre à vivre. Le rappeur Nebula Swavey, lui aussi originaire de l’Ouest de Compton, n’a pas eu le choix d’intégrer les Pirus. « Ça fait cinq générations que ma famille est affiliée au gang », révèle celui qui a commencé à rimer à l’âge de treize ans. « Ce n’est pas un choix mais un rite de passage au sein de ta communauté, des gens que tu connais». En raison de son affiliation, il lui faut faire attention lorsqu’il se rend quelque part, certaines parties de sa ville lui étant presque interdites. Question de prudence, et d’ambition. Il est transparent : « Je pourrais aller où je veux, mais je choisis de ne pas le faire, parce que je suis dans un gang et que je ne veux pas m’attirer de problèmes. Je ne veux pas aller en prison, je vais gagner un million de dollars avec ma musique ».

Ses espoirs ont failli être réduits à néant suite à une altercation pendant laquelle il reçoit un coup violent sur le cou. Ses cordes vocales sont gravement atteintes et font l’objet d’une intervention chirurgicale pendant laquelle les médecins lui ouvrent la gorge. Suite à l’opération, sa voix change radicalement, désormais incapable de partir dans les aigus. Pensant ne jamais pouvoir rapper de nouveau, le MC s’est battu pour tromper les pronostics et apprend maintenant à utiliser sa nouvelle tessiture à son avantage.

Les yeux dans le vide, fixant un point au loin, Nebula réfléchit à son parcours : « Je voudrais juste dire aux jeunes qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent et devenir qui ils veulent. On ne m’a pas appris ça quand je grandissais. Les seules personnes que je voyais étaient des dealeurs. Il faut poursuivre ses rêves, car après des années, quand tu auras fini de faire ton travail, tu vas prendre ta retraite et tu ne seras pas heureux si tu n’as rien essayé. Tu vas te dire « putain, j’aurais pu être un rappeur, un danseur, j’aurais pu être photographe ». Si tu t’investis à 100% dans tes rêves, ça va se sentir. Mes potes et moi, on parlait tout le temps de notre réussite, et on imaginait à quoi ça allait ressembler. Même si jamais rien ne se passe comme tu l’as prévu, tu dois continuer à travailler ».

Quelques minutes après avoir prononcé ces mots, Nebula sera de retour en studio. Sans doute pour essayer de figer l’image du succès qu’il a toujours eue en tête.

L’autre district L.A, pas seulement gangsta

Flyer pour le 25ème anniversaire du Project Blowed.

Los Angeles a cette étrangeté aussi bien géographique que musicale : celle de passer de façon progressive d’un paysage à l’autre, au gré d’interminables lignes droites quadrillant la ville comme des nervures parfois longues de plus de 10km. Dans ces longues artères qui glissent de quartiers en quartiers, il y a quelques mythes qui se cachent le long des trottoirs extra-larges. On ne dirait pas pourtant dans ces routes ultra-dimensionnées qui s’étendent à perte de vue et où les immeubles sont aplatis par la place donnée à la voiture et la culture de la ride. Et pourtant, le célèbre disquaire Amoeba ou encore le Good Life Cafe se trouvent sur certains des croisements ou boulevards les plus célèbres de la ville. L’enseigne d’Hollywood Boulevard a nourri de disques des générations de DJs et de passionnés. Mais c’est sûrement le marché alimentaire, naguère situé à l’intersection entre le Boulevard d’Exposition et celui mythique de Crenswhaw, qui cristallise le mieux ce que le rap de Los Angeles a produit de divers au gré de sa géographie, quitte à parfois la défier. Situé dans la partie sud de La Cité des Anges, le Good Life Cafe devient durant la première moitié des années 1990 un lieu d’open-mic célèbre dans l’underground californien. Il est aussi exigeant que bienveillant. Les insultes y étaient interdites, mais ça n’empêchait pas le public de crier en choeur « Pass the mic ! » quand un MC n’était pas au niveau. C’est là que plusieurs rappeurs appartenant à la légende underground se révèlent ou transmettent leurs bases. Les Freestyle Fellowship en font leur seconde maison, 2Mex y réalise ses premières apparitions, The Pharcyde s’y produit parfois, et les Jurassic 5 s’y rencontrent alors qu’ils ne formaient encore que deux groupes distincts, l’un venant de South Central, l’autre de Silver Lake. Ce bouillonnement intense a donné du rap harmonieux (et harmonique grâce à ses nombreux chorus) pour reprendre les mots de DJ Nu-Mark à propos de son groupe, du rap truculent et turbulent comme l’écrivait Fakeforeal au sujet du premier album des Pharcyde, ou encore des expérimentations de griot céleste avec du Miles Davis dans les cordes vocales pour ce qui est de Myka 9. Cette richesse locale a pourtant toujours eu des difficultés à sortir durablement de l’ombre du gangsta rap. Elle ne se limitait pourtant pas à ce lieu emblématique qu’était le Good Life Cafe. Au-delà, il y a à L.A la touche vaporeuse d’un Evidence, le Weatherman de Venice Beach, les beats jazzy et smooth de The Nonce (également habitués du Good Life) ou encore le rap de People Under the Stairs, pur produit laid back angelino. Et en regardant encore plus loin, ce qu’il s’est passé dans la Cité des Anges et dans d’autres régions de Californie amène à des rapprochements passionnants. Car la richesse du Golden State est à l’image de celle de Los Angeles, en témoignent le regroupement Solesides/Quannum au nord de la région, le rap conscient des Hyeroglyphics dans la baie de San Francisco, ou encore le génial et trop éphémère duo entre Peanut Butter Wolf et Charizma à San Jose. Tous ces artistes, qu’ils soient Angelinos ou Californiens, ont symbolisé à un moment ou un autre une alternative à la domination outrageante du gangsta-rap. Une partie du public, sceptique de la surenchère violente, les a adoubés, avec parfois quelques petites ironies dans l’histoire, puisque Charizma est mort abattu comme un rappeur de gang, que Del the Funky Homosapiens est le cousin d’Ice Cube, ou encore que Chali2 Na a quitté Chicago après avoir vu un de ses meilleurs amis mourir par balles. La légende dit même que Myka 9 est derrière les paroles de certains des premiers titres de N.W.A. Mais après tout, c’est à l’image de L.A. Les frontières sociales les plus marquantes ne sont pas marquées par ses interminables boulevards mais par ses highways. Et si tous ces rappeurs n’ont pas connu l’autoroute du succès mainstream, des artistes, comme les Pharcyde, Evidence ou Myka 9 ont bel et bien été de toutes les intersections. Quitte à se perdre pour certains, tous ont un moment où un autre ont utilisé leur bagage d’habitant de la Cité des Anges maudits pour créer de belles lignes de fuite musicales, de grandes artères de rap répondant à des pulsations harmonieuses, parfois mélancoliques, d’autres fois truculentes, et très souvent singulières et audacieuses. C’est d’ailleurs peut-être pour cela que Jurassic 5 a réalisé la pochette de sa masterpiece aux croisements de deux autres boulevards de Los Angeles. Pour montrer ce qu’est leur L.A, celui où toutes les confluences sont possibles. Le disque s’appelait Quality Control, et il est l’un des symboles de cette autre West Coast. – zo.

Retrouvez la troisième partie de ce reportage le vendredi 4 septembre dans nos colonnes.

Pas de commentaire