Discipline Studio, l’art de rigueur

De Or Noir à Nero Nemesis en passant par Spécial, Discipline Studio, a réalisé quelques unes des pochettes d’albums les plus mémorables du rap français ces dix dernières années. Rencontre avec une femme de l’ombre qui aime mettre les autres en lumière.

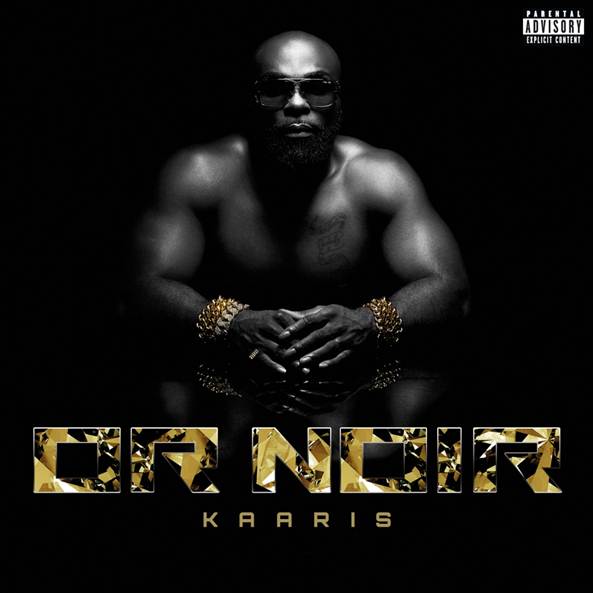

À la recherche du nom Discipline Studio sur les moteurs de recherche, peu d’informations remontent. Il y a bien une interview donnée à des amis sur un ton familier et léger, mais au-delà de ces quelques mots, peu de traces écrites. Sans trop forcer, les deux mots “Discipline Studio” renvoient à un site et un compte Instagram. Assez d’éléments pour dessiner les contours d’une fille débrouillarde et polyvalente : de surprises en surprises, reconstruire le parcours de cette graphiste et photographe originaire des Hauts-de-Seine s’apparente à scroller dix ans de rap français. Comme dirait d’ailleurs un de ses collaborateurs de longue date, “une à une nos cases s’allument comme dans Billie Jean” lorsqu’on la retrouve derrière les pochettes de Kaaris (Or Noir, c’est elle) 13 Block, Siboy (Spécial) et surtout Booba, pour qui elle a réalisé toutes ses pochettes depuis Autopsie 4 en 2011 ainsi que celles d’une grande partie du 92i. Secret bien gardé du milieu – ou plutôt peu médiatique en comparaison aux noms fréquemment cités dans son domaine – ce statut ne la dérange pas, au contraire. Elle se plaît même à naviguer entre les frontières du très populaire et du confidentiel, un sentiment certainement forgé dans ses années punk, une période durant laquelle cette “New Yorkaise de Suresnes” comme elle ironise allait parfois graffer en vandale dans Paris et ses tunnels avec le collectif parisien UV TPK. Et si l’important n’est pas le faciès mais la signature, toutes les pièces de notre puzzle s’assemblent à sa rencontre. Dans son studio idéalement rangé pour l’occasion, les références sont précises à travers de beaux livres allant de Irving Penn pour la photographie (Centennial) à Martha Cooper et Henry Chalfant pour les graffitis (Subway art : 25th anniversary). Surtout, c’est la fougue et la liberté de ton face à nos questions qui frappent. Discipline Studio est une pile, un discours à multiple virages, une machine de travail qui suit son instinct sans jamais s’arrêter. Pour démêler tout son cheminement, de Suresnes aux bureaux de Because Music en passant par le 92i, il aura bien fallu deux heures et demie de discussion entre deux cocas, une bière et deux de ses chiens – très remuants – pour ce qui est sa toute première interview au long cours. Rencontre avec Discipline Studio.

PUNK ET GRAFFITIS

Abcdrduson : Tu as grandi dans le 92. Quels sont tes premiers liens avec la musique et le graphisme ?

Discipline Studio : J’ai fait mon collège et lycée à Suresnes. J’ai assez vite su que j’avais envie de faire quelque chose dans le design ou l’artistique, mais en même temps j’étais nul en dessin, et j’ai toujours écouté beaucoup de musique sans non plus avoir une culture musicale de dingue. J’ai des potes, qui sont des malades à connaître tous les samples, mais je n’étais pas du tout là dedans. J’avais une sœur plus grande qui écoutait les Sages Po’, NTM, Assassin et moi c’était beaucoup de métal, de rock, ou de punk bizarrement. Ça allait de Sepultura à The Exploited, Pink Floyd, Nirvana, les Sex Pistols, des trucs d’ados quoi ! Ma grande soeur était très rap, NTM, Assassin, et moi j’étais un peu une ado à fond dans le skateboard, Korn, Nirvana. [rires] Mais j’avais aussi ce truc là avec le rap que j’aimais bien.

A : Tu aimais déjà le dessin et le graphisme ?

D : Oui. Je me disais que c’était tellement cool mais ça me paraissait inaccessible. Si j’avais un kiff dans ma vie, c’était de faire ça. Et puis j’avais une grand mère qui vivait au Canada, du coup j’allais là-bas tous les étés pendant deux mois. Je me mettais non stop devant le MTV de l’époque. [soupirs] Je revenais avec les paires qu’on ne trouve que là bas… Je me rapprochais des États Unis, même si ce n’était pas encore New York. C’est pareil avec le graff. Le graffiti a énormément influencé mon travail, dès que j’ai eu 17 ans je m’y suis intéressée, j’en ai d’ailleurs un peu fait. Je me prenais pour une New Yorkaise. De Suresnes. [rires] En Timberland, à faire des graffs ! Les États Unis, la culture MTV, les Jordan, le basket, les frigos XXL ça m’a vraiment marqué. Même les voitures… Tu revenais sur Paris avec les R5 tu te disais « Oh on est des ploucs ! » [rires]

A : C’est donc via les pochettes d’albums que tu as eu ton premier lien avec le graphisme ?

D : Oui. Au collège et au lycée je m’intéressais vraiment aux pochettes. Surtout celles des Américains. Les pochettes du Wu Tang Clan m’ont par exemple toujours marquée, mais en même temps c’était quelque chose qui me paraissait très loin de moi. J’allais voir les noms des graphistes sur leurs pochettes et je voyais « New York City » écrit à côté, donc déjà aller à New York, rencontrer les mecs faire les pochettes… trop compliqué. Mais je trouvais ça cool. Je pouvais faire un Bac L et je me suis dit que j’allais faire au plus simple parce que je n’avais pas l’intention de faire de longues études, alors j’ai fait un bac STT, j’ai eu la mention. Et juste après le bac j’ai fait une école, Créapol, l’horreur. C’est une boîte à fric, il n’y a rien. Tu payes 8000 euros. Et je me suis faite virer. J’étais mauvaise en dessin, et ce n’était pas le délire que j’avais en tête. J’ai donc ensuite fait une école Place de Clichy qui s’appelle l’ESAT et là ce n’était pas terrible non plus. La différence entre ce qu’on t’apprend à l’école et la réalité du métier elle est folle. Déjà moi je milite pour que les jeunes apprennent qu’on peut être entrepreneur à son compte : savoir faire une facture, un devis, ça serait bien qu’on nous explique ça. Et l’école ne nous apprenait rien de tout ça.

« C’est la culture Do It Yourself qui m’intéresse. La liberté totale. »

A : On sent que tes passages en école ont été un peu mouvementés. Pourquoi avoir continué dans cette voie ?

D : Je ne sais pas, trop d’égo. [rires] J’avais mes parents qui me mettaient la pression, tu es middle class, tu fais une école à 8000 euros l’année, la deuxième 5000, parents divorcés, j’allais prendre le feu si je ne m’en sortais pas. J’ai bien galéré à mes débuts. De 22 à 30 ans c’était compliqué pour payer le loyer. Je suis partie à 18 ans de chez moi, parce que je voulais vivre à Paris. C’était la où ça bougeait, je pouvais faire des soirées, du graffiti, des expositions, mais c’est vrai que ma culture était très orientée underground. Et je le ressens encore dans ma manière de faire aujourd’hui, j’aime bien faire les choses à ma façon, être libre. Je travaille toute seule parce que je suis de nature sensible et quand tu travailles avec d’autres, tu as des gens qui ont de l’ego, qui vont essayer de t’écraser, d’autres qui vont bouder pour rien, d’autres à qui tu ne pourras pas trop dire que tu n’aimes pas trop leur idée… Et je ne suis pas trop douée pour critiquer le travail des gens donc des fois je ne dis rien et je rumine. C’est pour ça que je me suis dit qu’il fallait que je travaille toute seule. J’ai quand même quelques gens qui m’aident en lumière, ou une styliste. Mais ça m’est arrivé de bosser avec des gens et d’avoir envie de les égorger à la fin. [rires] C’est une discipline. Si tu veux le résumer, c’est la culture Do It Yourself qui m’intéresse. La liberté totale.

A : Ça fait plusieurs fois que tu nous parles du graffiti. C’est quelque chose qui t’as suivi ?

D : Pendant longtemps oui. Moins aujourd’hui mais quand même oui. J’ai notamment pu traîner avec UV TPK, un gros collectif parisien. C’était via des rencontres : Paris, une expo, Trane du collectif est là, et j’arrive en lui demandant un dessin. Le mec sent que je ne suis pas une gratteuse, et il me propose de venir avec eux.

A : Tu avais un blase de graffeuse ?

D : Je peux pas le dire. Il est honteux ! [rires] Ma période graff c’était jusqu’à 25 ou 26 ans. J’allais graffer dans Paris en vandale, dans les tunnels, avec eux. Je me souviens d’ailleurs de la première fois que je suis allée graffer, c’était entre Couronnes et Belleville, un truc en pleine journée. Fallait y aller quoi ! Ça s’était très bien passé, c’était cool. Mais je n’ai jamais été très bonne en graffiti. C’était surtout le côté pété, violent, à l’acide des tags qui m’intéressait, démonter des trucs. [sourire] On allait faire des terrains, mais c’était toujours avec des grands, j’étais un peu la petite qui ne servait pas à grand chose, mais qui ne cassait pas les couilles et qui avait envie d’apprendre.

A : Tu te sentais à ta place dans ce milieu ?

D : En fait j’ai toujours traîné dans des ambiances un peu dark comme ça. Mais il ne m’est jamais rien arrivé, j’ai toujours eu le respect des gens. C’est comme quand je vais en cité à Sevran avec les 13 Block, je me suis retrouvée dans des fours. Même mon mec parfois me dis « Mais c’est quoi ton délire? » [rires] Mais je suis bien dans ce milieu ! Il n’y a pas de manque de respect, il n’y a pas de truc chelou… En étant un peu claire parce que c’est des milieux un peu masculins, il n’y a pas de soucis. En tout cas j’ai toujours kiffé les ambiances un peu comme ça, parce que je trouve que c’est là qu’il y a de la liberté. Le monde des maisons de disques c’est sympa mais c’est tellement casse-couilles parfois… Si je ne fais pas des pochettes autant que d’autres, c’est parce que je refuse plein de trucs. Même si il y a de l’argent !

BECAUSE MUSIC

A : Qu’est-ce qu’il se passe quand tu sors de ta deuxième école d’art du coup ?

D : J’ai fait un stage dans une boite de pub. Intenable… Je pouvais pas rester sur un siège. Je faisais des catalogues pour Go Sport, ça m’a pété les couilles ! Donc j’y suis restée un mois et je me suis ensuite lancée en freelance. Mon voisin me donne un boulot pour faire le site de son cabinet d’avocat… Ça ne marche pas vraiment, je galère pour payer mon loyer, je faisais des choses qui ne me plaisaient pas du tout. J’ai juste fait la DA d’un shop de baskets à Paris, j’en pouvais plus alors qu’on m’avait payé 200 euros pour toute la comm’.[rires] Et j’ai fini chez American Apparel, à plier des fringues dans le stock. J’ai fait plein de boulots alimentaires, j’ai été serveuse aussi…

A : Est-ce que tu avais toujours en tête ton projet de faire des pochettes ?

D : Oui toujours, mais pas d’opportunités. Je n’avais pas de pote rappeur qui m’avait mis sur un piston, j’avais envoyé des choses à des labels avec le peu de book que j’avais, mais c’était moche, c’était à chier ! Je me mets alors sur plusieurs choses à la fois : je rentre en stage chez Clark Magazine. Entre le skate et le hip hop, là ça me plaisait bien. J’ai ensuite co-fondé une petite marque de fringues où je faisais des collabs avec des artistes et des illustrateurs de Paris : ça a plutôt bien marché, on était vendus à Citadium, et dans les boutiques un peu cool de Paris. Et je travaillais aussi dans une galerie qui s’appelait The Lazy Dog à Bastille. Sauf que j’étais toujours en galère financière, il fallait que je puisse payer mon loyer alors j’ai fini chez American Apparel à plier des fringues dans le stock. J’ai vraiment vécu des galères au début mais c’est aussi parce que je n’ai jamais aimé bosser dans une boîte, à un bureau. Je me disais : est-ce que je fais semblant ? Est-ce que je fais plaisir à mes parents et je rentre dans une boîte dans la pub à gagner 4000 euros par mois ? Franchement non… Mais j’ai insisté longtemps. [rires] Quand je travaille au Lazy Dog je rencontre alors quelqu’un qui s’appelle Aldo. On travaillait ensemble dans la galerie, et c’est devenu un très bon pote à moi. Un jour il m’appelle et il me dit qu’il est dans un label de musique, j’étais un peu jalouse. Et là il m’explique que c’est Because Music et que la DA, Nathalie Canguilhem, recherche quelqu’un pour faire le site de Charlotte Gainsbourg pour son nouvel album. Du coup j’ai foncé ! On était vers 2009, c’était pour l’album IRM. Il fallait faire un site avec du merch, et je me suis ensuite mise à faire les pochettes de singles. Souvent c’était des photos de Jean Baptiste Mondino et je rajoutais des typos par dessus. Et avant Because j’avais aussi fait une première pochette pour un artiste contemporain chez EMI, vendu au Palais de Tokyo. Je sentais que les choses commençaient à se débloquer finalement.

A : Nathalie Canguilhem est réputée dans le milieu [Travis Scott, Booba, Joke, ndlr]. Comment est-ce que tu arrives à te faire une place à ses côtés ?

D : Elle a vite vu que je captais ses idées. J’aimais bien les choses minimalistes, et j’avais déjà de la personnalité. Je comprenais assez vite ce qu’elle me demandait, une maquette, elle ajustait avec moi, et on pouvait envoyer. Mais je n’intervenais pas non plus sur les choix artistiques, c’était elle qui dirigeait vraiment le truc. Mais c’était un premier pied pour moi dans le monde de la musique, j’étais motivée. C’était une grosse pression là-bas par contre… Ce ne sont pas forcément que des bons souvenirs pour moi les années Because. Le tout début oui, mais après, il y a eu des moments plus durs. J’ai vu des filles partir en dépression, des gars un peu costauds craquer… C’est une structure où tout n’est pas sain, il y a beaucoup de pression. Mais en terme de résultats et d’esthétique, Because est réputé.

A : On connaît Nathalie Canguilhem pour ses réalisations mais aussi pour son fort caractère. Comment se passe ton travail avec elle ?

D : Pour ce qui est des choses que j’ai apprises, j’en garde des bons souvenirs aujourd’hui. Mais c’était de la souffrance sur d’autre plans. À un moment je me suis embrouillée avec elle, j’ai vraiment pété un plomb. Elle a fait la provoc’ de trop et j’ai vrillé à l’insulter. Mais elle a cru en moi, elle m’a donné ma chance. Ça m’a quand même forgé de fou. Et graphiquement j’ai appris des choses. On avait les mêmes bases, et elle m’a appris l’art du détail, ne pas hésiter à faire beaucoup de tests plutôt que d’être toujours entre deux. C’est blanc ou noir, pas gris. Elle détestait les gens mous, mièvres, et je suis arrivée avec mes propositions un peu fortes, c’est là où ça marchait quand même. On s’est bien complétées là dessus. Mais à quel prix ? Je l’ai eue au téléphone il n’y a pas si longtemps. Je ne lui avais pas parlé depuis cinq ans. Je lui avais dis que elle et moi c’était terminé, que je ne voulais plus la voir… Si tu ne fais que t’embrouiller ça ne sert à rien, et avec Nathalie ce n’était que ça à la fin. Je donnais, je donnais et ça n’allait pas du tout ou alors c’était génial, il n’y avait pas de milieu, c’était dur à vivre. Je ne suis pas toujours de nature hyper confiante et forcément ça me déstabilisait. Dès qu’elle arrivait on n’était plus les mêmes, c’était un peu Le Diable S’Habille en Prada. C’est une personnalité compliquée. Donc j’y suis restée de 2009 à 2012. C’est là où j’ai aussi rencontré quelqu’un d’important qui est Alexis Puterflam, j’aimerais aussi en parler.

A : Tu as un souvenir particulier de la méthode Emmanuel De Buretel ?

D : Non, moi j’étais vraiment en contact avec Nathalie Canguilhem. Mais quand elle est partie de chez Because il m’a contacté pour prendre sa place. Avec un super salaire. Et j’ai dit non. J’ai vu l’état de Nathalie, je ne voulais pas vivre ça. Alors que j’aurais pu m’en mettre plein les poches, mais je ne le sentais pas. Mon instinct me disait non, si je prenais ce poste j’allais me brûler les ailes. Mais j’ai fait plein de choses dans cette boîte, ça allait de Charlotte Gainsbourg en passant par Uffie jusqu’à Judith Godrèche. Improbable.

BOOBA

A : Sur ta période Because il y a une pochette, un projet, qui t’a le plus parlé ?

D : Booba, clairement. C’était le projet le plus excitant, mais tout ce qui était Uffie, Ed Banger, c’était intéressant aussi. Celle que je préfère reste Lunatic. Même une chanson comme « Paradis » j’étais émue. Je n’ai pas fait la pochette à fond, ce n’est pas ma photo, mais j’ai quand même mon nom dans les crédits. Mais ça ne suffisait pas à mon petit ego. [sourire]

A : Parlons de Booba justement. Tu commences à travailler avec lui chez Because c’est ça ?

D : Oui. D’ailleurs Nathalie m’a laissé un peu de liberté sur ses pochettes. Elle a vu que je bossais bien, et elle me laissait proposer. La première pochette sur laquelle j’ai bossé c’était celle de Lunatic. La photo était faite par un photographe, Matt Doyle, à Miami, je les ai reçues, et je leur ai ressorti des références, Vince Frost, des graphistes que j’adore qui sont dans le mouvement Bauhaus avec de la typo minimale, et j’ai ensuite fait le livret. Cette cover est belle, mais c’est l’image qui parle plus que la typo, j’ai juste habillé le truc.

A : La première fois que tu travailles sur Booba, tu te mets la pression ?

D : Oui c’est B2o quoi. Mais j’ai une espèce de protection où plus je bosse sur quelqu’un de « gros » plus je me dis qu’il faut que je dédramatise sinon je ne vais arriver à rien faire. Donc dès le début je me suis dit que je bossais pour quelqu’un de normal, ce qui est le cas en fait… Mais c’était beaucoup de pression quand même parce que pour Nathalie, c’était Booba. Elle se mettait une pression de fou, et je n’en dormais pas de la nuit. Je ressentais la pression au moment d’envoyer mes PDFs à Nathalie. Et elle m’allumait quand elle me faisait des retours.

« On peut dire ce qu’on veut du milieu de la musique, il y a beaucoup de gens qui te la font à l’envers. Avec Booba, c’est carré. »

A : Tu pars de Because en même temps que Booba en 2012. Comment est-ce que tu te retrouves à continuer à travailler avec lui ?

D : Après Because, je voulais revenir en freelance pour avoir un peu plus de liberté. Au même moment, Alexis Puterflam, qui était responsable de l’urbain chez Because part chez Universal, et Booba change de label pour sortir Futur là-bas, Alexis était donc à nouveau son chef de projet. Un jour Booba doit aller à Canal faire le Grand Journal. Je demande alors à Alexis si je peux assister à l’enregistrement. J’y arrive, et je vois le grand B2O, et là je me dis allez faut y aller. Je vais le voir :

» – Salut !

– Salut.

– C’est moi qui faisais tes pochettes chez Because, avec Nathalie ! Je sais pas si tu vois ! »

J’étais en stress pas possible à l’époque, avec les joues bien rouges, c’est quand même un personnage assez charismatique et un peu imposant. Et je lui dis clairement que j’aimerais vraiment bosser avec lui.

« – Bah ouais, on va continuer. Stresse pas. Détends toi ! » [rires]

Et donc je me suis retrouvée à travailler sur Futur, Futur 2.0, D.U.C, Trône, Nero Nemesis… [elle sourit] Ah on sent une petite fierté sur cette pochette hein ! [rires] Mais ça fait dix ans qu’on travaille ensemble, je lui dis parfois, ça fait vraiment longtemps.

A : À quoi est-ce que ressemble votre relation de travail depuis dix ans ?

D : C’est WhatsApp [rires]. C’est très simple. Et c’est très agréable. On peut dire ce qu’on veut du milieu de la musique, il y a beaucoup de gens qui te la font à l’envers, qui te disent oui et qui te plantent pour quelqu’un qui prend moins cher, et avec Booba c’est carré. « Ça va? » « Oui » « Non », c’est réglé. Ou alors c’est moi qui viens directement lui proposer quelque chose, comme sur Nero Nemesis, qui lui a plu direct. C’était un fantasme ça, que j’ai réalisé : faire une pochette de rap, sans photo de l’artiste.

A : C’est la seule pochette de sa carrière sur laquelle il n’apparaît pas d’ailleurs.

D : Je lui en avait parlé, j’avais envie de faire une cover de lui sans le torse à l’air, et je pensais que c’était impossible. Mais en fait il s’en bat les couilles. Si l’idée lui parle, il va valider. Mais cela dit j’adore ses anciennes pochettes, ça reflète une génération, Temps Mort, Ouest Side, c’est une autre époque, que j’aurais aimé connaître.

A : Est-ce que tu peux un peu plus nous raconter la genèse de Nero Nemesis justement ?

D : Booba est venu me voir en me disant « J’ai un album qui sort à telle date, il s’appelle Nero Nemesis. C’est le nom d’une peinture de Lamborghini, noire. » J’avais des idées de plaques d’immatriculation toutes simples, mais j’avais vu que ça avait déjà été fait. Et je ne sais pas pourquoi, au même moment, je vais au Louvre, et je tombe dans le département grec sur Nemesis, déesse de la vengeance et de la colère. Direct je me dis « Ça c’est pour Booba. » J’ai pris des photos, je les lui ai envoyées sur WhatsApp, et je lui explique que j’ai cette idée avec un dessin de lion, il a validé direct. Je lui ai envoyé des infos sur Nemesis pour qu’il comprenne la symbolique, et je me disais que c’était tellement mieux qu’une peinture de voiture, ça lui correspondait beaucoup plus. C’est Romain d’Abrigeon qui a fait le dessin, je lui ai donné les modèles, et j’ai fait tout le reste avec des photos prises au Louvre. Je me suis inspirée de Pusha T pour l’ambiance avec la pochette de son album Darkest Before Dawn, de Joe Perez. Le dessin du lion, vient d’un montage de plusieurs choses, il y a une gravue, l’original ressemblait un peu à une chèvre et avec Romain on l’a transformé en lion. Mais j’ai vraiment eu carte blanche sur cette pochette, c’est vraiment ma vision 100% Discipline de Booba sur cet album. C’est pour ça que j’en suis vraiment fière je pense.

« Cette pochette, c’est vraiment ma vision 100% Discipline de Booba. C’est pour ça que j’en suis vraiment fière je pense. »

A : Quel regard portes-tu sur les autres ?

D : J’aime bien Futur, je la trouve très cainri. La photo est belle, on sent qu’elle a été faite par un américain, c’est sobre. Les noirs et blancs sont assez beaux et il y a un contraste avec une typo assez forte que j’aime bien, ça faisait très Eminem dans l’idée. Je fais toujours un petit clin d’oeil aux Américains. [sourire] DUC est la plus brut, elle est tirée d’un photoshoot pour Unkut à l’époque. Son côté très symétrique, bien défini, parle à mon côté discipline ! Et Trône, il fallait faire un délire un peu film, science fiction : quand j’ai envoyé la pochette de l’album à Kopp, je la lui ai accompagné de références de posters de films à l’ancienne, on a mis un vrai grain dessus, un filtre un peu usé, l’idée c’était d’appliquer un côté un peu vintage avec lui qui apparaît en costume dessus.

A : Quand tu es dans cette période freelance, tu travailles sur d’autres projets ?

D : Oui, plusieurs : Micky Green, Joyce Jonathan, Kaaris, avec la pochette de Or Noir ! L’album sort chez Universal, toujours via Alexis Puterflam, et il m’a proposé de travailler dessus. La photo avait été faite par deux photographes que j’avais trouvé, Valentin Le Cron et Louis Canadas et j’ai fait toute la DA.

C’était vraiment mes débuts en freelance, donc je ne réalisais pas forcément sur quoi je bossais. J’avais fait des moodboards, et j’ai vu Kaaris le jour du shooting : c’était carte blanche. La référence de base c’était Based On A True Story de 2Chainz, avec la pochette toute noire et les chaînes en or, et je voulais proposer quelque chose dans cette idée. Même la typo en diamant comme ça, je ne le ferais plus aujourd’hui, mais il y a un truc avec cette pochette. Quand tu la vois, c’est vraiment une pochette d’album où tu fumes du shit en roulant ton joint par dessus. [sourire] Pour la lumière, il y avait une table miroir brillante, et une lumière en douche au dessus, ce qui donnait ces reflets. On a shooté ça dans une boîte de nuit dans le 18eme pendant une journée, et j’avais un peu tout en tête : je voulais cette pose, cette lumière. La lumière elle modélise tout sur le corps de Kaaris sur cette pochette je trouve.

A : Tu n’as pas un sentiment de devoir accompli en ayant réalisé une pochette d’un classique du rap français comme ça ?

D : Non, j’avoue que j’ai aucun recul sur ce que je fais. J’aimerais pouvoir te dire « Oui, c’est une master piece » mais non. Mais c’est vrai maintenant que tu le dis. J’ai quand même fait Or Noir ! [rires] Mais à l’époque Booba était énormément présent sur l’album. C’est lui qui m’a présenté à Kaaris ! Il était là pour valider beaucoup de choses, les prods, la cover, en échangeant constamment avec Thérapy. Et il me faisait travailler sur toutes les pochettes du 92i aussi. Donc il n’était jamais vraiment très loin.

INFLUENCES

A : Dans ton travail, on sent des références qui rappellent la photo contemporaine ou la mode. Tu as l’air de bien aimer les décalages, par exemple dans ce que tu fais avec 13 Block.

D : C’est vrai oui, mais je n’ai aucun recul sur mon travail. Je rends quelque chose, c’est oublié. Je sais en tout cas que je suis très inspirée par un mec comme Kenneth Capello, des photographes underground qui ne payent pas de mine mais qui bossent avec les Billie Eilish etc. Tu les vois, on dirait des clodos mais en fait les mecs sont des tueurs ! Ce sont mes modèles. Et on n’a pas en France de photographes qui me font la même chose. Sauf peut être chez l’ancienne génération, avec Mondino, Jean Paul Goude, il y a une esthétique… mais on copie beaucoup, on n’innove pas forcément. Tous ces Américains, comme Dexter Navy, cette ambiance un peu punk à la main, ça me parle et ça reste dans ma tête. Et pour 13 Block c’est une histoire d’amour. [sourire] En fait j’essaye toujours de prendre un petit contre-pied. Même chez les artistes : j’ai tellement de volonté pour les faire sortir du truc, et avec 13 Block ça a marché direct. Elektra m’a proposé de bosser avec eux et je commençais la photo, j’allais en studio à Puteaux les voir, ça se passait bien, je n’étais pas une forceuse. Je ne jouais pas de rôle, et ils ont aimé l’œil parfois un peu Anglais que j’avais, à rajouter des collages sur une photo… L’idée dans mon travail, c’est aussi de désacraliser la photographie, détruire l’image, avoir du grain, brûler, déchirer, et je pense que c’est ce qui leur a plu. On s’entend bien parce qu’ils sont vraiment ouverts, ils ont énormément de culture, musicale comme visuelle.

A : Tu essayes toujours de pousser les artistes à aller vers autre chose visuellement ?

D : Oui et ça prend ou ça ne prend pas, mais je le sens vite. Quand je fais des moodboards j’essaye de faire de fausses covers pour voir ce qu’ils en pensent, ça me permet de voir si ça peut matcher entre nous. En fait, à partir du moment où l’artiste est réel, je suis à fond. Quand je sens qu’il y a quelque chose de faux, je sens qu’il ne faut pas y aller. Après ce qui est difficile c’est les équipes autour des artistes. Tu as un artiste, ils viennent à dix, et sur dix potes tu en as huit qui donnent leur avis. Forcément, le mec ne sait plus quoi penser.

A : On dit souvent dans l’industrie de la musique qu’il y a plus de travail visuel à faire avec les artistes féminins que masculins. Pourquoi ? Il y a une vraie différence visuelle ?

D : C’est vrai qu’il y a beaucoup plus de travail en DA à faire avec les femmes qu’avec les hommes. Une fille c’est plus compliqué. Je pense juste à moi : demain tu me prends en photo, il va falloir quatre heures pour me débloquer ! Si la fille est complexée, c’est difficile, il y a du make-up, de la coiffure… Et il faut rassurer les filles. Elles sont exigeantes sur les vêtements, l’attitude. Par exemple je repense à Chilla, c’était une super collaboration, notamment humaine. Elle n’était pas très sûre au début sur les sapes, sur son rapport au corps, et on a réussi à dépasser ça sans problème. Elle a un peu un décolleté sur la pochette par exemple, et au début ce n’était pas évident, on a dû échanger, j’ai dû la rassurer sur le fait que je n’allais pas le mettre en avant. Je lui ai présenté une styliste, et on a pris le temps de faire des essais, tout en faisant attention à ne pas la sexualiser non plus. Il y a son attitude un peu garçon manqué, mais elle reste féminine. Mais globalement, c’est sûr qu’avec les femmes c’est plus difficile. Si tu fais essayer des vêtements et que quelques semaines plus tard elle rentre moins bien dedans, ça peut être compliqué. Un gars il y a moins cette pression là.

A : Actuellement, il y a des artistes qui apportent quelque chose visuellement selon toi ?

D : Blonde de Frank Ocean j’adore. UMLA de Alpha Wann aussi. Pareil avec les pochettes de Migos, il y a un vrai soucis esthétique là dessus. Et puis il y a Slowthaï, que j’aime beaucoup, la pochette de son album, elle revendique, elle est drôle. Skepta aussi j’adore ce qu’il fait. Octavian pareil. Je trouve qu’ils sont très fort en Angleterre. Ils ont un côté à la fois punk et rap qui se mélange bien. Regarde Dexter Navy : on ne voit pas sa tête, on sait pas trop qui c’est, alors que c’est une star. J’adore cette culture-là. Je ne fais pas exprès en disant que je veux être pareil. Ma vie fait que je suis comme je suis, et que je fais pas d’effort, j’en subis les « conséquences ». Mais je préfère être plutôt discrète. J’aimerais trop travailler avec les anglais ou les US. Ce serait un peu le prochain objectif rêvé, avec le fait de faire un clip. Mais le fait de me mettre en danger ça me coûte aussi beaucoup d’énergie. Par exemple avec la photo, comme je n’ai pas encore énormément d’expérience, j’ai parfois un peu un syndrome de l’imposteur. Mais je pense que la vidéo c’est possible. Tu as une équipe, tu as des gens qui t’aident quand même, donc je me dis que ça doit être faisable. Mais si c’est pour faire une vidéo pété, ça sert à rien. Mais ça demande des efforts je pense. Quand tu prends les choses à coeur, c’est toujours difficile. Je vis le truc à 100%. Une critique ou quelqu’un de déçu ça me touche vraiment. Donc il y a une part de risque pour moi. Mais heureusement ça ne m’est jamais vraiment arrivée.

PHOTO ET PHYSIQUE

A : Tu travailles avec des poids lourds du milieu comme Booba mais aussi avec beaucoup de jeunes artistes. Est-ce que dans ta manière de travailler, il y a quelque chose qui change avec les artistes en développement ?

D : Quand ce sont des artistes en développement, tu as un champ de possibilité qui est beaucoup plus ouvert malgré tout. Alors que quand l’artiste a une image qui est déjà faite, il y a beaucoup moins de prises de risques. Donc le champ est plus ouvert avec des nouveaux artistes. Pour CDG de Benash, j’ai par exemple pu faire ma première pochette en tant que photographe. Et j’étais flippée ! J’avais bossé auparavant en freelance sur une pochette pour un rappeur qui s’appelle MA2X chez Def Jam, et j’avais pris Koria en photographe. Et je le snipais pendant qu’il shootait [sourire]. Je regardais comment il faisait, je posais plein de questions, et je me disais que je pourrais peut être le faire moi même en apprenant. Jusque-là on m’envoyait les photos toutes faites et je repassais dessus, je trouvais ça relou ! Je voyais les appareils, les flashs, les bips, je me disais que c’était trop technique, que j’étais nul… tout ça parce que je n’ai pas de patience. Mais je me suis quand même bougé le cul. J’ai appris qu’à la Maison des Artistes, pour laquelle je cotise, tu as droit à 8000 euros de formation. Et je les ai pris pour apprendre la photo, sur des petits modules de lumière en studio, etc… Mais le premier shooting avec Benash, je n’étais pas sereine. J’avais dit à Anne, la manageuse que mon kiff c’était de faire des photos pour une cover et elle me propose alors de faire Benash. Comme je suis une bolosse, je suis allée acheter l’appareil le plus cher. [sourire] J’étais dans une naïveté où j’avançais en découvrant, donc je n’avais pas l’assurance de ceux qui en faisaient depuis des années. Mais j’aimais bien ça. Et c’est ma méthode pour avancer sans trop cogiter et pour croire en soi.

« Il me disait « Ah mes couilles, mes couilles! » »

A : Est-ce que avec du recul, tu vois des erreurs à ne pas faire en shooting ?

D : Au début, j’étais vraiment bourrin, à l’instinct. Et j’ai compris qu’il ne fallait pas jouer totalement avec le hasard, prévoir les fonds de bonne taille, les bons flashs, donc je me suis vachement calmée avec ça. Il faut être prêt, et avoir bien briefé l’artiste à l’avance pour qu’il soit au courant de ce que tu veux faire. C’est ça qui me terrorise dans la photo : tu montres tes photos à l’artiste et il juge direct sous tes yeux.

A : Comment est-ce que tu fonctionnes avec les artistes d’ailleurs ?

D : Généralement je propose des moodboards. En fait quand je fais une pochette, il y a quelque chose que je ne supporte pas c’est de mettre en image exactement ce qui est dit sur le titre. L’album s’appelle Télévision tu mets une télévision, bon…

Donc dans le cas de Benash par exemple je ne voulais pas le mettre en chef de guerre sur la pochette de son album Chef De Guerre. Il m’a fait super confiance, et je ne rougis pas du tout de cette cover. C’est le soldat, ça représente les massacres, les génocides, et je ne voulais pas qu’on voit sa tête, un peu comme le Soldat Inconnu. On est plus dans un ressenti, qu’une simple photo de chef de guerre avec des peintures massaï. Mais parfois c’est dur de faire comprendre ça. Je repense à la pochette de Spécial de Siboy : le label n’était pas très chaud au début, ils n’ont pas toute cette culture visuelle… Siboy m’a toujours fait penser à un super-héros, avec une culture skate et rock que les gens ne connaissent pas trop. Je lui ai alors dis que je le voyais trop en Spider Man quoi ! « Tu sais quoi, j’ai envie de te mettre à l’envers » [rires] Il a rigolé, et ça a donné un truc pop comme Dizzee Rascal. Je lui ai quand même serré les parties dans un baudrier que j’ai ensuite enlevé sur Photoshop pour le mettre à l’envers, j’ai vraiment bien voulu faire les choses ! Il est vraiment la tête à l’envers en l’air sur cette photo. Il me disait « Ah mes couilles, mes couilles! » j’étais là « attends encore deux secondes ! » [rires] Après le shooting, Amaëlle, la cheffe de projet du label, m’a dit : « Mais en fait, on aurait pu juste retourner une photo non? » [rires] J’y avais pensé, mais je me disais que la façon dont le sweat allait tomber, la manière dont son corps se place sur l’image, tu sens que c’est plus qu’une photo retournée. Au début le label me disait qu’on avait jamais vraiment vu de cover avec l’artiste à l’envers, mais on est en 2020 ! C’est fini de voir la tête en gros plan… Avant on mettait tous le nom de l’album, de l’artiste en énorme, et là on est en train d’épurer partout. Je pense à Raegular par exemple, je me sens plutôt proche de sa manière de faire des pochettes. Surtout il a la chance de bosser sur des gros projets notamment au format physique avec ses artistes. Moi j’ai cette petite frustration de l’objet, même si j’ai pu faire la boite collector vinyle de Booba. C’était pas mal. Mais Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu c’est trop beau.

A : À terme c’est quelque chose que tu voudrais faire aussi ?

D : Oui, je pousse les artistes pour aller vers ça. Mais le rapport au physique, il est de plus en plus compliqué. J’arrive parfois à obtenir un digipack, mais sinon c’est cristal. Je pousse aussi pour les formats vinyles. Mais ça devient de plus en plus secondaire. Dans le rap les budgets sont quand même serrés. Avec Booba, c’est plus simple financièrement, à chaque album je lui dis que ça serait sympa un beau physique, « Bas les couilles » [rires]. Il s’en fout un peu de l’objet physique. Graphiquement il fait vraiment attention, on échange pas mal là dessus, mais si je commence à lui parler d’un papier offset avec un vernis sélectif, il va me regarder bizarrement [rires]. Mais on a quand même fait ce coffret. C’était un bel objet, 300 balles quand même. Mais pour moi le physique devient de plus en plus un objet de collectionneur. Et moi je le fais comme ça en me disant qu’il n’y a pas de budget, mais en essayant d’imaginer des choses avec le format crystal. Il y a plein de trucs à faire, même avec ce format !

A : On parlait du physique. Tu regrettes le fait qu’il soit petit à petit mis au second plan ?

D : Oui ça fait chier un peu. Même moi quand je ressors mes vieux CDs je suis contente. Mais il faut croire que j’ai la trentaine passée et que c’est une autre époque. Je regarde par exemple mes petits neveux, qui sont des petites cailleras, casquettes Yamaha, qui font des roues arrières, ils se butent à Ninho, et Timal, ils s’en foutent du physique. Parfois je leur montre des trucs « Hey, regarde, tata elle a fait ça » ils ne calculent pas. C’est ça qui me fait chier, je me retrouve parfois coincée là dessus dans mon travail sur les pochettes. Tu ne vas pas parler Bauhaus, contemporain, Irving Penn, à Timal, il s’en fout. Je vieillis un peu et je sens parfois ce petit décalage. Même les américains, ils font encore aujourd’hui des choses magnifiques. DAMN. de Kendrick c’est une de mes covers récentes préférées. Elle est brut, c’est la rue, il y a un travail sur la typo. Regarde aussi la pochette de Big Sean et Metro Boomin. Il y a beaucoup de chances qu’en France on nous dise « Oui mais on va pas voir la tête de l’artiste… ».

« Quand je vois une cover qui sort du lot je me dis qu’on devrait tous avoir la même audace. En fait j’aimerais plus d’originalité, des beaux objets, qui marquent les esprits. »

A : Tu penses que visuellement, on est un peu en retard sur d’autres pays ?

D : Oui clairement. À part Raegular qui pousse un peu le truc, on fait des choses qui fonctionnent, mais il faut qu’on évolue. Après on se plie aussi à la demande, donc c’est bien si les artistes sont ouverts aussi de leur côté. Je pense par exemple à Dinos, on peut trop faire de trucs avec lui !

Je l’ai contacté sur Instagram en lui disant que j’aimerais bien faire une séance photo avec lui, sans but précis, j’ai loué un studio, j’ai même mis de l’argent pour la séance et on a fait un truc super arty. Au final Apple Music m’a contacté pour me prendre la photo en tant que cover permanente de leur playlist des nouveautés rap français. Donc faire des choses un peu différentes ça paye. Mais ça plait plus aux Américains qu’aux Français pour l’instant. Pour en revenir à ce qu’on disait, c’est sur que si on a trop le label et l’artiste sur le dos, on se retrouve à faire des propositions un peu tièdes. C’est pour ça que je dis souvent non. Je vais perdre du temps sinon…

A : Qu’est-ce que tu aimerais voir dans l’univers de la pochette dans les prochaines années ?

D : Plus de prise de risques, au niveau de la vibe d’un album. Quand je vois une cover qui sort du lot je me dis qu’on devrait tous avoir la même audace. C’est fini les années 2000 où on voit forcément le visage. Et puis ça serait bien qu’on fasse confiance à d’autres gens. Je ne parle pas de moi mais je connais des gens qui défoncent en photo mais c’est fermé. On est un peu aveuglés par les « noms » et il y a parfois un manque de culture visuelle chez les chefs de projets. En fait j’aimerais plus d’originalité, des beaux objets, qui marquent les esprits.

A : Tu parlais du fait de vieillir tout à l’heure. Est-ce que tu sens parfois un écart entre tes envies et les artistes avec qui tu travailles, qui sont parfois jeunes.

D : Très jeunes même. Kaza il a 19 ans, Timal, 22 ans, ils sont tous très jeunes. Mais ça me stimule de bosser avec eux. Je suis heureuse si j’arrive à leur transmettre ma vision, mon esthétique, pour que ça se finalise sur une cover. J’étais il y a deux semaines à Sevran aux Beaudottes avec 13 Block. J’ai vraiment un amour inconditionnel pour ces garçons, parce que s’en sortir, faire du son ou autre chose quand on vient de là-bas, c’est vraiment pas facile. Et comme je squatte dans la ville je vois comment ça se passe. Quand on pose la chaise de camping, la boisson, la chicha, les petits chouffeurs qui vont chercher le whisky pour les grands… il ne se passe rien, les flics passent dix sept fois, mais je ne me sens pas éloignée. Ça me fait chier parce que je me dis qu’il va falloir que je trouve des choses pour évoluer, peut être dans la vidéo, peut être dans la DA, mais en même temps si je ne fais aucun effort pour qu’on me voit, personne ne va venir me chercher dans ma grotte [rires]. Il faut que je trouve quelque chose à faire après, dans la photo, peut être une expo. Mais toujours dans la musique. J’aime bien les artistes, j’aime bien la musique. J’aime bien cette ambiance.

Super intéressant !!!

La meuf est carré