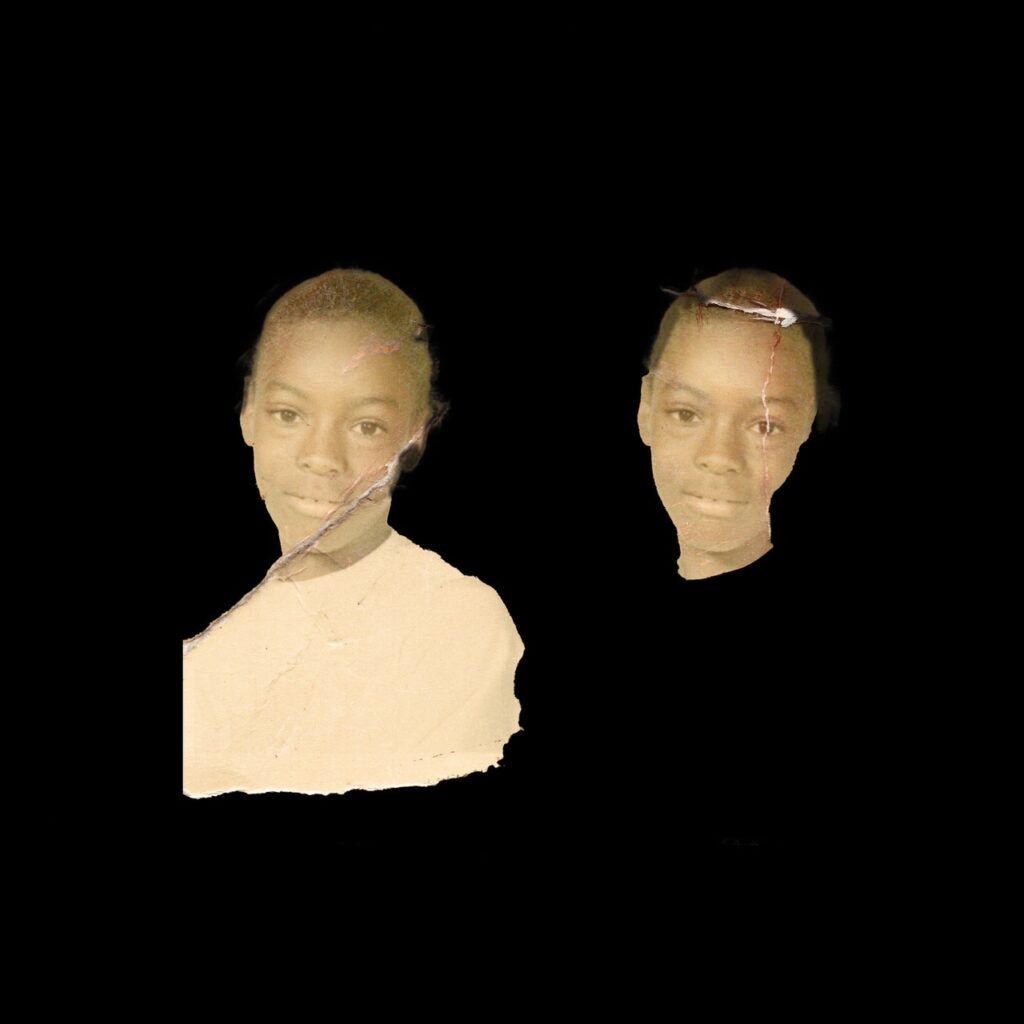

Vince Staples

RAMONA PARK BROKE MY HEART

Fidèle à lui-même et ses thèmes de prédilection, Vince Staples semble avoir bouclé – avec brio – la première grande boucle de sa vie d’artiste avec RAMONA PARK BROKE MY HEART.

Dans un prisme optique, la lumière rentre de manière unifiée. Au moment d’en ressortir, cette dernière est réfractée. Autrement dit, au lieu de suivre sa trajectoire rectiligne, la lumière décide de se courber. De manière détournée, cette image a été imprégnée dans nos consciences collectives – pour les mélomanes surtout – grâce à la pochette The Dark Side of the Moon de Pink Floyd (1973), une figure réalisée par l’atelier graphique Hipgnosis, un collectif dirigé par deux têtes pensantes britanniques : Storm Thorgerson et Aubrey Powell.

Dans les industries culturelles, le prisme fonctionne de manière similaire. Un acteur décide de rentrer dans cette immense machine, puis sa trajectoire change. Dans cette métamorphose, sa vision initiale peut être altérée ou alors renforcée et c’est précisément cet état de transformation que Vince Staples a toujours questionné. À prolonger notre réflexion, tous les albums de l’auteur de RAMONA PARK BROKE MY HEART peuvent être également perçus comme une forme réflexion critique sur la fabrication et la consommation de la culture afro-américaine à travers le prisme de l’industrie culturelle. Dans Summertime 06’ (2015), c’est une projection brute de son image sans pour autant chercher à séduire. Dans Big Fish Theory (2017), c’est un contrepied aux habituelles attentes du public – et de l’industrie. Dans FM! (2018), c’est le format de la radio hertzienne – support de diffusion massif d’une culture mais aussi de ses poncifs – qui est réécrit.

En réalité, toutes ces étapes avaient un double objectif. Dans un premier temps, entamer sa nouvelle mue : plus directe, plus sensible, plus intelligible – le sarcasme et l’humour sont toujours présents chez Vince, mais moins pesants. Et dans un second temps, préparer son auditoire à la réception de son histoire personnelle : un garçon épris de mélancolie, toujours un œil tourné vers son passé, sur l’instant où l’insouciance de son enfance s’est envolée. Cette émotion est habilement incarnée de la cinquième à la septième piste de RAMONA PARK BROKER MY HEART, son cinquième album studio. Dans la première grande dynamique du disque, l’histoire est d’abord construite autour d’un interlude avec en fond le bruit des vagues (« NAMELESS »). Une voix féminine examine son rapport complexe à l’usage de la violence, autrement dit, l’usage de son arme à feu sur une autre personne, et décrit cet acte comme un geste de survie au sens propre du terme (« I think it’s wrong but then it’s called, ‘Survival’, you have to eat, you have to pay bills, you have to survive »). Dans le titre suivant, « WHEN SPARKS FLY », Vince Staples utilise une métaphore filée. Lui, encense cette relation au point de la chérir et de personnifier son arme. Avec une grande finesse, il donne une conscience, une voix et un rôle à son calibre, celui de sa meilleure amie qui désire partager un peu plus, en alerte, prête à dégainer – encore au sens propre du terme – sur tous ses adversaires (« Everywhere you go, we together, inseparable. You know I’m down for whatever, protective of you »). Et dans cet amour qui comptabilise tous les indicateurs pour finir entre quatre murs ou porté par six, à peine le fond de sa pensée avouée, l’intéressé l’a déjà abandonnée dans la partie suivante (« EAST POINT PRAYER »), forcé à se délocaliser à Atlanta pour se planquer.

Dans cet arc narratif de haute volée se cache un des autres atouts de l’album : sa cohérence. Toutes réalisées par des producteurs différents – Brazzen, Frano, Kenny Beats et Reske respectivement -, les trois compositions sont régies par les mêmes principes : minimalisme et esthétisme. Approcher cette nouvelle livraison de l’auteur de Hell Can Wait se fait aussi à partir du spectre sonore. Des riffs de guitare. Des fréquences enfouies. Et des compositions organiques et synthétiques. Plus d’une vingtaine de producteurs se dispersent sur une quarantaine de minutes. Des producteurs parfois méconnus, d’autres reconnus. Et tous suivent un fil conducteur : la mélancolie de Vince Staples. RAMONA PARK BROKE MY HEART est une démonstration dans l’art du séquençage. Une prouesse dans une ère numérique fragmentée. Un habile puzzle complété qui marque également la progression de son interprète dans la variété de sa palette. Produit par DJ Mustard, deux membres du collectif de producteurs Twice as Nice (Lewis Hughes et Nick Audino) et My Best Friend Jacob, « MAGIC » a, aux premiers abords, tous les aspects difformes pour effrayer le jeune homme. Plus enjoué et prédisposé aux standards radiophoniques – voire pop -, le titre laisse apparaître une grande finesse dans sa réalisation entre les basses grasses de DJ Mustard et la réinterprétation de ces dernières par des instruments joués en toute fin de piste. Le ton monocorde de son auteur est toujours présent pour déstabiliser ; l’ironie toujours palpable. Le rappeur de Long Beach s’éprend à nous faire danser, mais rappelle également le caractère frivole du bonheur en soirée (« If somebody come through bluffin’, I’ma blast ’em »). Mais le centre névralgique se loge dans la toute fin où une voix souligne avec nuance qu’échapper aux rouages du déterminisme est une chose magique.

Dans ce discours en fin de piste, sublimé par les arrangements musicaux, se déguise un des thèmes sous-jacents à l’album : humaniser les voix de ses locaux, des personnes parfois caricaturées à travers le prisme de l’industrie, ou alors fantasmées dans l’inconscient de l’auditeur. La piste « THE SPIRIT OF MONSTER KODY » est l’extrait d’un clip narré par Sanyika Shakur, un ancien membre des Crips passé par la case prison, qui a également écrit sa biographie Monster: The Autobiography of an L.A. Gang Member en isolement cellulaire. Il y raconte son parcours chaotique et sa faculté de résilience pour échapper aux pièges du déterminisme et du racisme institutionnel. Et tout l’art de Vince réside là. Sans pencher d’un côté ou d’un autre, sans céder à une vision manichéenne qui pourrait être facile, il laisse l’auditeur se démerder avec ce court interlude puis s’empresse d’enchaîner sur ses mots : « Yeah, I don’t sing no love songs, no / Ain’t never sang no love songs, no. » Avant de surenchérir « Only bringing flowers to the homie’s grave. » Des propos loin du gendre idéal.

Et cette non-présence de l’amour dans toute sa dernière œuvre la rend encore plus honnête. Un artiste fidèle à lui-même, qui regarde son passé avec une nostalgie mesurée et qui semble avoir bouclé la première grande boucle de sa vie d’artiste. Dans Interview Magazine, alors qu’il interrogeait l’artiste Mereba, il décrivait son espace de création artistique idéal en ces termes : « La liberté et la tranquillité d’esprit permettent de créer avec intention, et l’intention est ce qui touche les gens. » En ce sens, RAMONA PARK BROKE MY HEART est certainement son album le plus touchant, pour ne pas dire le plus réussi.

Pas de commentaire