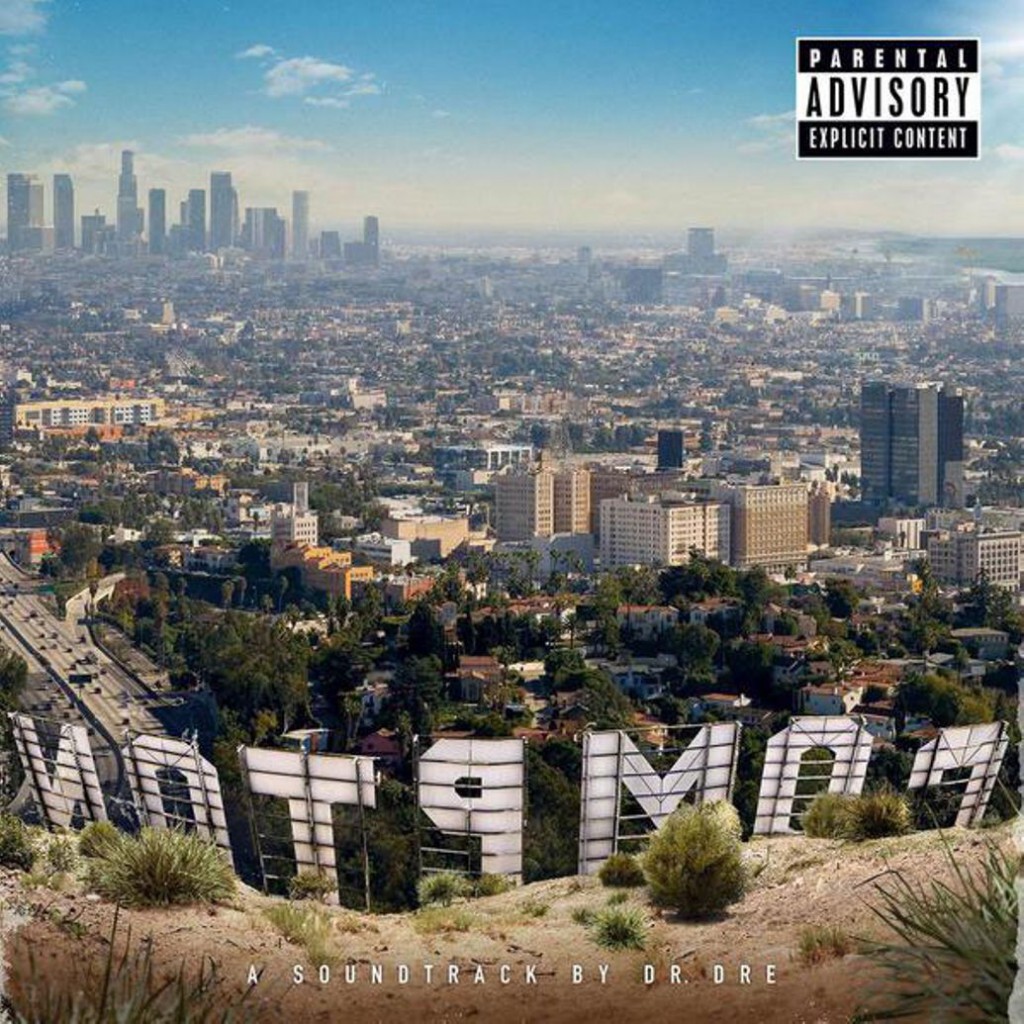

Dr. Dre

Compton

Au cours des seize dernières années, qu’avons-nous fait ? Seize ans, ce n’est pas l’éternité, mais c’est long quand même. C’est le temps qui sépare l’Internet 56k de l’iPhone 6. Ce sont quatre mandats présidentiels aux États-Unis. C’est le berceau, la maternelle, l’école primaire et le collège. C’est le temps pendant lequel Dr. Dre n’a pas sorti d’album.

Responsable de plusieurs cycles majeurs dans l’histoire du rap – le gangsta rap avec N.W.A., le G. Funk avec Snoop Dogg, Eminem avec Eminem – le producteur californien n’a pas vécu en reclus pour autant. Résumé express : il a mis 50 Cent sur orbite, produit d’énormes tubes, mixé un album (médiocre) de Jay Z, supervisé un album (grandiose) de Kendrick Lamar, et associé son nom à une réussite marketing ahurissante (non, ceci n’est pas un placement de produit). Mais une ombre l’a suivi pendant ces seize ans. Cette ombre, c’est Detox, troisième volet d’une saga commencée par The Chronic en 1992, puis 2001 en 1999. Décrit poliment comme une « Arlésienne », Detox a fini par être réduit à l’état de running gag un peu usé. Jamais sorti, le disque est resté accroché à la réputation du Docteur, comme un astérisque gênant au bas de son héritage.

Son dernier album en date, 2001, était un chef-d’œuvre de précision et un réservoir à mélodies implacables. Aujourd’hui encore, le cliché veut que le piano de « Still D.R.E » soit l’habillage sonore idéal pour illustrer un survol de Los Angeles en hélicoptère. Et c’est un peu le problème : après 2001, le son Dr. Dre a été victime de son succès, jusqu’à devenir une caricature. Puis quelque part au milieu des années 2000, Dre a cessé d’être un faiseur de hits. Sa musique est restée efficace, mais d’une manière froide et mécanique. « Kush », single malheureux issu des sessions Detox, sera le symbole de ces années stériles : sa caisse claire tombée d’un gratte-ciel et ses lourds accords de piano n’évoquaient plus des touches de génie, mais des tics fatigués.

« Pour Dr. Dre, Compton a des airs de grande libération, et d’une formidable déferlante d’idées. »

En ce sens, la sortie de Compton a des airs de grande libération, et d’une formidable déferlante d’idées. Pour 2001, Dre avait trouvé chez Mike Elizondo (basse), Scott Storch (clavier) ou Jay Z (écriture) les ressources qui le feraient entrer dans le nouveau millénaire. Après avoir usé des dizaines de collaborateurs pendant l’interminable gestation de Detox, c’est finalement une troupe hétéroclite qui lui a permis de s’affranchir du poids de sa propre discographie. Ce collectif regroupe des noms réputés (Bink!, DJ Dahi), quelques inconnus (Dem Jointz) et des elixirs de jouvence (Anderson .Paak, Justus et King Mez, moyenne d’âge : 24 ans). Leurs apports conjugués créent une troisième voie, plus sombre que The Chronic, moins ordonnée que 2001. Ils font de Compton un disque étonnamment rugueux, qui rappelle que Dr. Dre a toujours baigné dans la culture du sample. À ce titre, la présence inattendue – et franchement enthousiasmante – du cousin new-yorkais DJ Premier fonctionne autant comme une rencontre au sommet que comme une décision pertinente, dans le contexte d’un disque nettement moins hédoniste que ses prédécesseurs.

Ce troisième album – passons sur la compilation The Aftermath en 1996 – paraît à la fois anachronique et complètement dans l’air du temps. Anachronique car Dre et ses collaborateurs y célèbrent la recherche du son parfait, à une époque où la musique se consomme sans cérémonial sur des téléphones, et où la capacité d’attention du public se mesure en cycles de 24 heures. Dans l’air du temps, aussi, car Compton est un pur produit du temps présent : une sortie éclair, un dispositif marketing à 720 degrés (disque + biopic sur N.W.A. + distribution exclusive sur une plateforme de streaming), et l’attachement à ce format Long Player presque désuet, mais qui reste un modèle de référence, qu’on s’appelle D’Angelo, Kendrick Lamar ou Daft Punk.

La cohérence remarquable de Compton répond d’elle-même à une question existentielle posée par Dre au cœur de l’album : Now what the fuck do y’all expect me to do? Le disque reprend des motifs qui lui sont chers – les obsessions morbides, les caisses claires rutilantes, Snoop Dogg – mais brille surtout par sa liberté de ton. Il y a quelque chose de jouissif à entendre Dr. Dre laisser courir des charleys à la fin d’un titre, s’approprier le son du moment dès le morceau d’ouverture, ou laisser le mot de la fin à un solo de trompette. Le disque a parfois une allure rétro – inclus : un intermède façon jazz vocal – qui laisse penser que Dre n’est pas franchement animé par le désir d’inventer le rap du futur. Le faudrait-il vraiment ? En 2015, le son californien dont il a été le maître est porté par ses enfants, DJ Mustard en tête. Dr. Dre n’a sans doute plus vocation à dessiner la tendance. Et à l’heure de la cinquantaine, c’est sans doute mieux comme ça.

« La cohérence remarquable de Compton répond d’elle-même à une question existentielle posée par Dre au cœur de l’album : ‘Now what the fuck do y’all expect me to do’? »

Il y aurait bien des manières de décortiquer l’œuvre étrange d’Andre Young, alias Dr. Dre. Est-ce un documentaire sur les périls de la vie urbaine ou un blockbuster sur la réussite à l’Américaine ? S’agit-il d’une gigantesque session studio étendue sur trois générations, ou un autoportrait dessiné à plusieurs mains ? Dr. Dre est-il un individu ou une méthode de travail ? A-t-il vraiment acheté la Californie ? Retenons simplement ceci : Compton forme avec The Chronic et 2001 un triptyque unique en son genre. Voici trois disques dont les seuls dénominateurs communs sont la création collégiale, le perfectionnisme et la science du séquençage. Trois master class de musique, réalisées en IMAX et son THX par un artiste complet et indéfinissable, à la fois producteur, metteur en scène, acteur principal, directeur de casting, caution morale et grand ordonnateur. Autrement dit : quelque chose de rare.

Dr Dre a décrit Compton comme son apothéose. Le casting confirme. Des complices de longue date sont venus : le vieux pote Ice Cube, les surdoués Eminem et Kendrick Lamar, Game le fils maudit… Même l’ami/associé Jimmy Iovine monte sur scène pour porter un toast. Derrière ce grand bilan triomphal, on semble déceler une drôle de nostalgie, et pas seulement parce que les madeleines de Proust parsèment le disque (en anglais, « madeleine de Proust » se dit d’ailleurs « Shit, a nigga havin’ flashbacks »). À mesure que les titres défilent, on ne peut s’empêcher de se demander qui d’autre, parmi les monstres sacrés du rap américain, réussira encore à figer le monde du rap sur son axe comme Dr. Dre vient de le faire. La plupart de ses contemporains ont dilué leur héritage dans une trop forte omniprésence. Quant à la nouvelle génération, elle existe dans un monde trop fragmenté pour qu’une figure vraiment transcendante sorte du lot. Album attendu jusqu’à en devenir inespéré, Compton donne à réfléchir sur tout ce que le rap a produit depuis 1999, et ce qu’il fera d’ici 2031. Par instant, derrière l’orfèvrerie sonore, le disque semble même nous parler directement. Et il nous demande alors de réfléchir à cette seule question : au cours des seize prochaines années, qu’allons-nous faire ?

D’accord avec Big. Texte très sympa qui fait le bilan des 3 albums de Dr Dre, nous donne pas mal de background mais au final on reste un peu sur sa faim sur le côté « critique ». Au final, vous avez aimé ou pas 🙂 ?

Non, on a détesté. Les adjectifs « enthousiasmant », « jouissif », « rare » et « remarquable » sont des fautes de frappe.

une chronique qui n’en ai pas une finalement ! C’est fort dommage aucunes tracks analysées…

J’espere y’aura un deeper than rap video ou podcast…

Merci a vous

Coquille : « astérique »

C’est corrigé, merci Mélanie (tu nous manques).