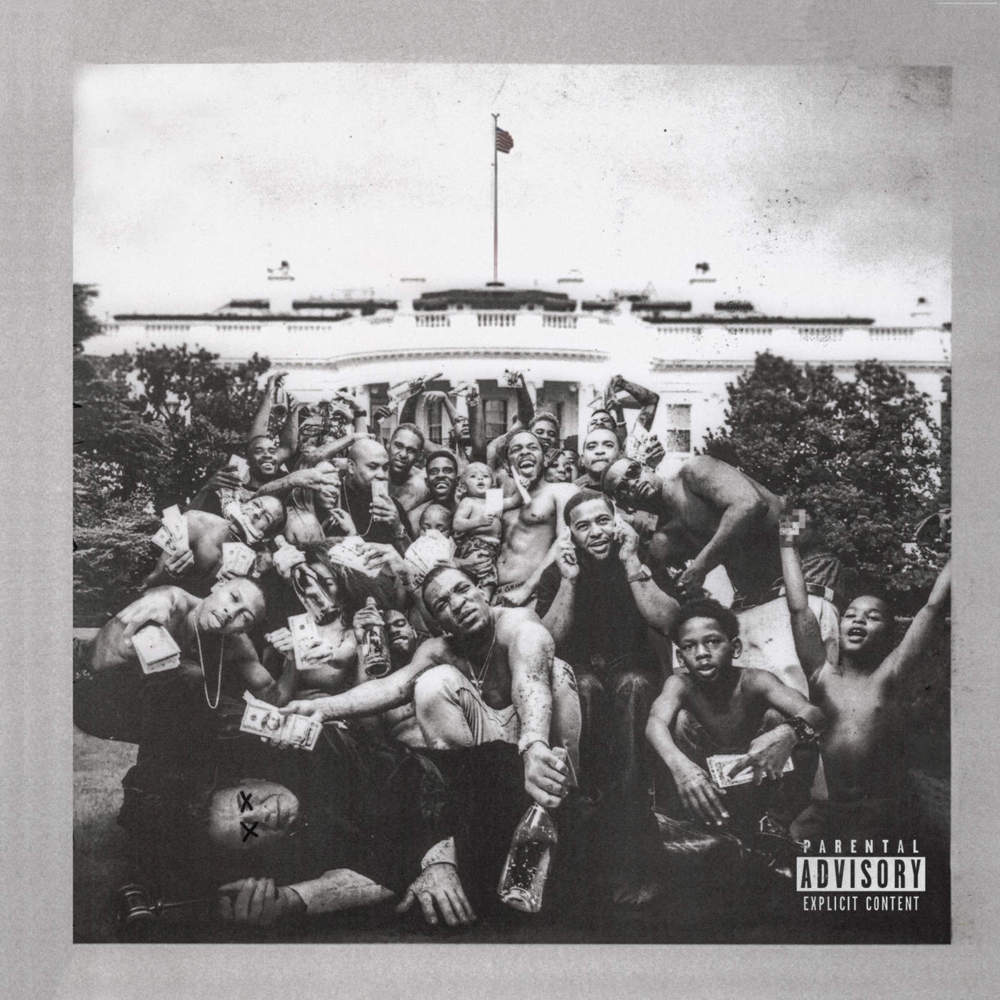

Kendrick Lamar

To Pimp a Butterfly

Dans l’un des derniers interludes de good kid m.A.A.d city, précédent album de Kendrick Lamar, la mère du rappeur lui demandait de mûrir et de prendre au sérieux ses projets musicaux, pour raconter son histoire aux gamins de Compton. Cette requête résumait le dénouement de l’épopée quasi-homérique qu’avait déroulé Kendrick sur son deuxième album. To Pimp a Butterfly reprend l’histoire là où elle s’était arrêtée. Kendrick Lamar n’y est plus un adolescent influençable rêvant de s’échapper de son quartier grâce au rap, mais un artiste accompli et surtout rongé par un sentiment qui parcourt l’album : « the survivor’s guilt ». La culpabilité de s’en être sorti quand d’autres continuent d’affronter les épreuves qu’il racontait dans son œuvre précédente. Ses doutes nourrissent un album construit sur des contre-pieds permanents.

To Pimp a Butterfly n’a d’abord rien de l’épanchement aride et fastidieux d’un artiste en pleine crise d’identité. C’est au contraire un album musicalement enlevé, foisonnant, mais surtout déconcertant à la première écoute. Kendrick Lamar a rarement sonné comme un rappeur totalement dans la tendance contemporaine, digérant plutôt ses influences pour prendre une direction musicale personnelle – un sample de pop scandinave sur un beat trap, une ambiance ouateuse pour parler du fléau du binge drinking. Mais il n’avait jamais non plus sonné comme un classiciste convaincu. Pourtant, To Pimp a Butterfly est un constant trait d’union entre plusieurs époques révolues de la musique afro-américaine. On y croise Ron Isley, George Clinton, Bilal, Pharrell, Anna Wise. On passe des ambiances filtrées de Jay Dee époque Slum Village (« You Ain’t Gotta Lie ») au style mélodieux et percutant de la grande époque Aftermath (« How Much a Dollar Cost ») en passant par du g-funk californien bouillant (« King Kunta »). L’ensemble construit un pont entre l’esprit du label Project Blowed (Myka 9, Freestyle Fellowship), la soul minimaliste de la grande époque des Soulquarians et le funk futuriste d’OutKast période Stankonia. Seules la rythmique sautillante de « Alright » et l’atmosphère orageuse de « The Blacker The Berry » reprennent, avec distance, des codes musicaux liés au rap de 2015. Kendrick saute à cloche-pied dans chacune des ambiances vintage de son album avec la même danse étrange mais sûre d’elle aperçue dans le clip de « i ». Un premier single optimiste et déroutant, ici proposée dans une version live encore plus résolue, où il harangue l’auditoire comme l’aurait fait un James Brown en son temps.

Plus que le choix esthétique radical de l’album, c’est l’orchestration de l’ensemble qui séduit. good kid m.A.A.d city était déjà un album où les producteurs s’effaçaient au profit de l’histoire racontée par Kendrick Lamar. To Pimp a Butterfly va plus loin en réunissant un vrai orchestre de studio. Aux noms familiers (le fidèle Sounwave, l’increvable Pharrell Williams) s’ajoutent ceux de producteurs singuliers (Rakhi, Knxwledge) et de musiciens de jazz talentueux pétris de culture rap comme Flying Lotus (également co-réalisateur de l’album), Thundercat, Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington et l’équipe 1500 or Nothing. La synthèse de tous ces talents donne à To Pimp a Butterfly une dimension plus jouée, et une caractéristique qui semblait totalement perdue dans le rap des années 2010 : du groove, ce mot recouvert de la poussière soulevé par les basses de la trap music et ses multiples rejetons. C’est peut-être aussi la limite de l’album : en invoquant l’âme des musiques afro-américaines antérieures, Kendrick Lamar n’innove pas le genre. La direction musicale de To Pimp a Butterfly constitue un vrai paradoxe : à la fois audacieuse vis-à-vis des normes majeures du rap en 2015, mais aussi sans réelle surprise en puisant son inspiration dans le rétroviseur. Comme si, pour traiter de la question noire aux États-Unis avec perspective, Kendrick Lamar ne pouvait se nourrir seulement que de son héritage musical.

Cette ambivalence est balayée par le brio avec lequel le rappeur de Compton traite les thématiques qui sont au cœur de l’album – la place des noirs dans la société américaine, le rôle des artistes afro-américains, et, au milieu, leur rapport aussi bien avec leur communauté qu’avec l’industrie du spectacle. Kendrick déploie une vraie volonté d’éviter une certain manichéisme sur ces thèmes, cristallisée dans « The Blacker The Berry », ses formules tranchantes (« I’m black as the heart of a fuckin’ aryan ») et sa conclusion où Kendrick frappe dans le miroir. Plus que le propos du rappeur de TDE, c’est la galerie des glaces déformantes développée sur l’album qui lui donne sa richesse. Kendrick Lamar construit un récit théâtral et polyphonique, où l’on croise d’anonymes connaissances fortes en gueule (« u », « Hood Politics ») comme des personnages symboliques : l’Oncle Sam en inspecteur des impôts sur « Wesley’s Theory », la vanité sous les traits de Lucy dans « For Sale? », Dieu dans les habits d’un SDF sur « How Much a Dollar Cost ». Kendrick Lamar lui-même sème le trouble sur les propos tenus à la première personne : incarne-t-il un rappeur lambda ou parle-t-il de lui même ? Sur « u », en donnant la parole à un vieux pote rancunier et saoul (« If I told your secrets, the world’ll know money can’t stop a suicidal weakness »), ou sur « You Ain’t Gotta Lie » en prêtant des mots réconfortant à sa mère, Kendrick se confesse en évitant d’apparaître trop plaintif.

La complexité des sentiments exprimés par Kendrick Lamar se répercute dans la construction de To Pimp a Butterfly. Dans cet album à tiroirs, mais construit sur un récit relativement linéaire, le poème dévoilé au fur et à mesure souligne l’évolution du personnage principal et lie chaque morceau l’un après l’autre. Sur son album précédent, un titre a priori creux comme « Backseat Freestyle » prenait son sens dans l’ensemble de l’album. Pour To Pimp a Butterfly, Kendrick a inversé la logique : chaque piste donne un peu plus de sens à l’album. Ici, « u » est le morceau le moins agréable à écouter. C’est un euphémisme : entre le ton pleurnichard de cette vieille connaissance, et les deux saxophones se tirant la bourre tout au long du morceau, le morceau est parfois irritant. Pourtant, sans lui, toute la dimension sur la culpabilité déclinée par Kendrick perdrait de son sens, et ferait perdre le jeu de réponse avec « i » et son sentiment de fierté retrouvée. Une densité dans le texte et dans la conception de l’album qui le rend parfois presque étouffant. A l’image de « These Walls », morceau enjoué et ensoleillé contenant plusieurs niveaux de lecture, l’ensemble est rafraîchissant sur un plan musical, mais demande une lente digestion.

En remettant en question sa direction musicale, son rôle en tant qu’artiste, et ses racines culturelles, Kendrick Lamar livre un album ambitieux et enthousiaste malgré ses moments sombres et son impression ponctuelle d’application. To Pimp a Butterfly est l’œuvre d’un rappeur idéaliste, soucieux, et qui a forcé sa mue en un musicien dont la plus grande audace est de continuer à croire en son utilité. Dans le dialogue final de l’album avec le fantôme de 2Pac, le défunt rappeur assure à Kendrick que, passés la trentaine, les artistes afro-américains perdent leur rage et se font maquer par le système. Avec ce troisième album, à 28 ans, Kendrick Lamar a l’air d’un papillon qui pique toujours comme une abeille. Et s’il ne lui restait que deux ans de créativité, To Pimp a Butterfly resterait comme son vol le plus inspiré.

Tellement déçu par cet album… Je dois pas avoir l’oreille pour ça, pas la patience.