L’année rap 2023

Que retenir du rap de 2023 ? Retour sur les albums, tendances, et sorties plus discrètes qui ont marqué les différents rédacteurs de l’Abcdr du Son.

Transition.

S’il fallait définir le rap de 2023 en un mot, cela pourrait être celui là. Tandis que les têtes d’affiches du mainstream ont, en France comme aux États-Unis, pour la plupart baissé en créativité, une nouvelle scène s’est de son côté mise à émerger avec des sonorités nouvelles, tandis que des tauliers sont revenus avec des recettes affinées. Alors est-ce une mauvaise année ? Pour celui ou celle qui observe cette musique en surface, peut-être. Pour les autres qui ont décidé de se plonger la tête la première dans les courants contraires du rap en 2023, la réponse est évidemment non.

La preuve avec ce bilan de la rédaction.

B2 Album de l’année

La Rumeur – Comment rester propre ?

Synthèse des parcours personnels d’Ekoué, Le Bavar et Hamé, Comment rester propre ? concentre une multitude de tensions que les rappeurs dominent désormais. Cela fait quinze ans au moins que le groupe tâche de retranscrire les violences sociales et économiques telles qu’elles sont vues depuis les hauteurs, causées depuis les tours d’un quartier d’affaires ou le salon d’un appartement haussmannien. Il y est parvenu avec plus ou moins de réussite, souvent pris au piège d’une position délicate. C’est-à-dire que La Rumeur semblait regarder avec envie les dorures bourgeoises, tout en voulant garder les pieds dans la réalité populaire. Il naissait depuis Nord Sud Est Ouest vol.1 une étrange attraction-répulsion parce que le groupe émettait des signaux contradictoires. Les pistes étaient brouillées, avec un socle idéologique prolétarien passé au filtre d’une formation académique extrêmement libérale. À cela s’ajoutent des chemins de vies atypiques ayant mené les rappeurs dans diverses strates d’une société qu’ils ont toujours cherché à traduire avec justesse, quand celle-ci ne s’occupait pas de les traduire en justice. Une forme de confusion naissait alors, La Rumeur circulait, bruyante et virulente, sans que l’on sache toujours d’où elle venait ni où elle allait. Tandis qu’en 2023, c’est clair, La Rumeur pose un regard aiguisé sur la France, celui de gens respectables qui ne veulent pas se renier. Les moulures au plafond, les parquets cirés et les lustres luisants, ils les ont vu de près : très peu pour eux. La Rumeur affirme, elle assène son rap comme une vérité, et tout porte à la prendre au sérieux.

« Toc, toc, toc, c’est moi et mon habitus de classe », pose Le Bavar sur « Parquet, moulures et peignoir blanc », résumant à merveille le point de vue depuis lequel son groupe regarde désormais le monde. Les trois rappeurs ne cherchent nullement à se défaire de leurs réflexes, ni à les camoufler, quand-bien même cela leur serait utile pour obtenir quelques financements et subventions dans la musique ou le cinéma. Sur Comment rester propre ? ils se présentent entiers, en êtres de chair et de sang, têtes bien faites et poignée vigoureuse, regard et verbe hauts. Ils ont pris le temps de regarder derrière eux, et après vingt-cinq ans de rap, chaque molécule de ce disque s’inscrit dans le continuum La Rumeur. L’ombre plane encore sur la mesure, le cœur mis à l’outrage n’a pas disparu, les tensions ne se sont en rien apaisées, et l’incendie n’est pas éteint. Mais aujourd’hui, le groupe dégage une forme de sérénité toute puissante, gagnée avec le temps et les expériences. Au son strident et métallique que développent F.A.S et Soul G, répond le flegme d’Ekoué et Le Bavar, qui de prime abord semblent rapper sans envie tant ils alignent les vers avec détachement. Ces flows concentrent précisément les certitudes morales de La Rumeur. Quant à Hamé, il est tout simplement en survol sur tout l’album. Son couplet magistral dès l’introduction annonce le niveau, et jamais celui-ci ne baisse. Que dire alors de « Souffle », son titre solo, douloureuse introspection partagée au monde comme une chute libre en place publique ? Immense.

Dire de ces rappeurs qu’ils ont mûri serait injurieux, ils ont littéralement vieilli, avec élégance, « Ne faisons pas comme si on avait 20 ans » ou « Capharnaüm » en sont le rappel. Les marques du temps sont d’ailleurs nombreuses sur cet album. Les Coupes du monde de football, les programmes de rénovations urbaines et les plans sociaux se sont succédé, tout s’est dégradé et chacun cherche sa place avec le besoin fondamental d’être digne en toute circonstance. Une question pour boussole : Comment rester propre ?

DVD Couture : restaurer l’énergie

Créé en janvier 2023, le compte X DVD Couture résume sa ligne éditoriale par une description simple : « raw & authentic, no-frills art / restore the energy. » Le concept est simple, il s’agit de poster des vidéos sans aucun commentaire, ni même légende, et force est de constater que cela fait du bien sur un réseau social où l’énergie déployée à dire des conneries n’a d’égale que celle consacrée à brasser de l’air. La ou les personnes derrière ce compte n’écrivent rien mais racontent toute une histoire, celle du rap américain des années 2000 et du début des années 2010, deux mixtapes eras regrettées, des rues de Harlem et Atlanta aux onglets Datpiff et LiveMixtapes. Durant cette quinzaine d’années, les diverses scènes locales ont été documentées par moult vidéos, sur deux supports principaux : DVDs et chaînes Youtube. Cam’ron, OJ da Juiceman, Lloyd Banks, Fat Trel, Chief Keef, Max B, Ar-Ab, Gucci Mane, Curren$y, Lil Wayne, Dame Grease et d’autres noms par dizaines ont été mis en scène face caméra, sous formes de vlogs, de clips, d’interviews, de making off ou de reportages. La prise de son, le cadrage, la lumière, tout laissait paraître une grande spontanéité, loin du contrôle extrême de l’image désormais en vigueur. Autant de moments précieux qui ont alimenté la passion du public pour des artistes devenus des personnages truculents dès lors qu’un Canon 5D se trouvait dans la même pièce qu’eux. Reposter des extraits de ces vidéos, c’est d’une part raviver la nostalgie de ceux qui ont vécu ce temps béni mais c’est aussi tenter d’endiguer l’inéluctable disparition de ces images au gré des évolutions de la consommation culturelle et de ses supports. En tout état de cause, DVD Couture, également présent sur Instagram et Tiktok, permet de déguster chaque jour avec gourmandise quelques madeleines de Proust, et de se laisser aller à espérer qu’un jour effectivement, l’énergie sera restaurée.

Brice Bossavie Album de l’année

Bekar – Plus fort que l’orage

Panser une plaie dans sa musique est une chose. Tenter d’en soigner plusieurs – dont certaines que l’on traîne au fond de soi depuis l’enfance – en est une autre. Tel est le pari qu’a voulu relever Bekar au moment de passer le cap du premier album. Déjà remarqué ces dernières années pour son écriture exigeante, et sa capacité à créer des mélodies, le rappeur roubaisien devait installer un peu plus sa mélancolie dans le paysage rap français au travers d’un premier vrai long format. Alors, comment donner du sens à tout ça ? Sans doute en revisitant une jeunesse pleine de blessures et d’incompréhensions, pour livrer une œuvre avec une cohérence globale et un propos à la fois sincère, mélancolique, et – surtout – réparateur.

« Il faut que tu sois moins triste ». Dès les premiers instants de Plus Fort Que L’Orage, Bekar énonce cette phrase. À l’intérieur de son crâne et du second titre de son album, ces quelques mots aux airs de mantra se répètent inlassablement pour mieux affronter un quotidien aux multiples complexités. Comme un observatoire de ses peines, les premiers titres de Plus fort que l’orage voient Bekar présenter successivement tous les tourments qui font ce qu’il est aujourd’hui, d’une situation familiale tumultueuse (« J’viens d’une famille brisée, des tensions, des rapports bien trop électrisés ») à des doutes permanents (« L’anxiété qui s’installe, le soir tu somatises ») en passant par des pertes de contact douloureuses (« Papa est parti, ça fait 4 mois, on s’dit plus un mot. C’est pas un film, j’dois faire le deuil, alors qu’il est toujours en vie »). Le Nordiste ne laisse ainsi place à presque aucune pudeur sur les premiers instants de son album, parfaitement accompagné par les mélodies acoustiques et fragiles de Lucci, producteur de toujours et à nouveau à ses côtés sur cet album.

Pensé comme une odyssée intérieure en deux temps et à la couleur globale, Plus fort que l’orage est ainsi traversé des pianos et des mélodies de guitare que le producteur nordiste a su perfectionner dans sa musique au fil des années, notamment avec Bekar. Au point de complètement sortir du rap – ou presque – le temps d’un morceau cinématographique et épique : « Tout s’éteint ». Véritable dialogue entre le rappeur et les mélodies de Lucci (accompagné de Vincent David), le morceau fait aussi office de point de bascule de l’album : en énumérant tous ses tourments, Bekar semble finalement se décider à la fin du morceau – marqué par un bruit de foudre symbolique – à regarder son futur dans les yeux, pour enfin y mettre quelques faisceaux lumineux. Si la mélancolie continue d’accompagner toute la fin du disque, Bekar dissémine alors tout au long de la seconde moitié de son premier album des mots plus optimistes (« J’écris et j’me sens d’mieux en mieux quand y a un disque qui s’crée », « Arrête de croire que t’es pas à ta place, tu pourrais crever l’écran sans montrer ton visage », « C’est bête à dire mais parfois, juste suffit d’y croire ») tandis que les productions vont de plus en plus chercher du côté des accords majeurs plutôt que mineurs.

Sur le douzième morceau de son album, Bekar fait un retour à l’époque des mini lecteurs MP3. Nommé « fichier/tnf.mp3 » et long de presque 4 minutes, on y entend alors le Roubaisien freestyler avec ses potes du rap de sa jeunesse, Sto, Konga, Sima et Sreen sur un morceau mixé comme s’il avait été enregistré à l’iPhone sur un coin de table. Après avoir tant été seul avec ses propres pensées en début d’album, le rappeur semble trouver un second souffle dans sa passion et ses envies à travers l’amitié et le partage avec les siens. Un moment à la fois nostalgique et plein d’espoirs qui fait la force du titre. Et aussi de Plus Fort Que L’Orage : sans jamais masquer les peines qui ont traversé tout son parcours, Bekar refuse la facilité du larmoyant sur son premier album. Et montre qu’en dépit des coups durs, des doutes, et des averses qui s’abattent, les rayons de soleil peuvent toujours finir par revenir. Il suffit juste de regarder dans la bonne direction pour les trouver.

Nava, laboratoire de 2023

Sans faire trop de bruit, mais solide sur ses appuis, Nava a animé tout 2023. Dans l’ombre de ce que l’on appelle encore l’underground, ce collectif français a en effet participé de près ou de loin (prods, enregistrement, mix) aux dernières sorties d’artistes comme HJeuneCrack, Winnterzuko, Realo ou Zoomy, tout en organisant ses propres soirées, à La Cigale avec le média 1863, ou au festival We Love Green avec Grünt. À la base, l’histoire commence dans un simple studio situé en plein cœur de Paris : comme le raconte le média Mouv, des artistes comme Winnterzuko, Realo ou H JeuneCrack vont ainsi faire leurs armes dans cet espace situé dans le Marais, tandis que les nombreux producteurs qui gravitent autour du collectif (Tony Seng, Vilhelm, abel31, Jorrdan, Lili Castiglioni, Tony Seng, 143) vont expérimenter dans l’ombre pour offrir de nouvelles couleurs à la musique des artistes qui viennent les rencontrer. De l’autre côté, une équipe visuelle avec Yevart au graphisme, et Ice Migi, spécialisé dans les logos et les typographies, va elle retranscrire en images les créations sonores de ses acolytes. Une effervescence qui va vite finir par porter ses fruits puisqu’en 2022, le collectif va commencer à livrer des sorties enthousiasmantes comme OBLiV!ON du rappeur Zoomy et du producteur abel31, qui enchaînera ensuite avec son premier long format nommé 200, déjà remarqué dans notre bilan du rap de l’an dernier.

En 2023, Nava a finalement fait ce qu’il avait à faire, et s’est tout simplement imposé comme un des collectifs les plus excitants du moment : d’abord en développant ses soirées, et ensuite en changeant de studio, pour hausser encore plus le niveau de ses sorties musicales. On pense évidemment au très bon GATE de Zoomy avec le producteur Vilhelm, déjà évoqué au milieu de l’été sur l’Abcdr, mais aussi aux multiples sorties d’abel31, encore très productif cette année, au point même de se mettre au chant sur l’EP 4h16. Dans des sonorités (encore) plus hybrides, l’année aura aussi été marquée par l’envol de Jorrdan, producteur de l’intégralité de Matière Première de H JeuneCrack et que l’on a aussi vu s’affirmer en solo avec BERCAIL, cinq morceaux à la fois personnels et expérimentaux, chez Nava. Lili Castiglioni, elle, dévoilait le très touchant Palais des courants d’air : un EP électronique introspectif, où apparaissent d’autres membres de Nava, dans lequel la productrice réussissait à retranscrire en musique et avec très peu de mots la mélancolie qui l’habite (« Cœur Lourd » en est sans doute le meilleur exemple).

En se développant autant sur disque que sur scène cette année, Nava a finalement réussi, sans jamais vraiment se précipiter, à prendre la place qui devait lui être attribuée. Celle d’un laboratoire visuel et sonore bouillonnant d’idées, qui laisse autant de place à la musique qu’à l’image (le drop de statues et tee shirts de Yevart ou de vêtements de Ice Migi cet été en témoigner) pour mieux affirmer ses ambitions : créer son propre son, et tracer sa propre route dans la scène française, pour toujours plus innover années après années.

David Album de l’année

ICECOLDBISHOP – GENERATIONAL CURSE

Issu de South Central, Los Angeles, ICECOLDBISHOP a commencé à faire parler de lui il y a quelques années avec une poignée de morceaux et de featurings remarqués, dont « Noho » avec AG Club, « Hot Water Tank » avec Boldy James et « B.B.T. » avec les Cool Kids. Le nom interpelle, la voix haut perchée aussi. Bishop est un rappeur qui retient immédiatement l’attention. Son style est intense et urgent, mais ne s’enfonce pas dans un tunnel monotone. Il sait ménager le rythme et braquer le volant au dernier moment pour surprendre l’auditeur dans sa ride infernale. Interjections qui font mouche, variations de voix, sens du silence, flow réglé qui alterne avec des mélodies indolentes, Bishop a tout un arsenal à sa disposition. Il y a quelque chose de Suga Free dans son interprétation habitée, imprévisible, qui maintient la tension sur tout un couplet. On peut aussi déceler des traces de Kokane dans certains de ses couplets chantés. Parmi les modèles californiens plus récents, l’influence de Kendrick Lamar est indéniable. ICECOLDBISHOP, c’est le pendant plus énervé de Kendrick, l’une de ses petites voix qui aurait pris vie. Ce qu’il perd en recul et en vision d’ensemble, Bishop le gagne en hargne et en immersion. Il n’est pas le taiseux un peu en retrait qui observe ses amis depuis la banquette arrière, il est à l’avant en train de pointer du doigt les mecs dont il veut se venger.

GENERATIONAL CURSE est une plongée dans les cycles de la violence, de la drogue et des deuils jamais digérés. C’est un album sombre, où même les quelques morceaux plus enlevés (comme « Focused ») sont toujours rattrapés par l’inévitable. La pochette christique, où on devine une silhouette étalée sur le pavé, annonce la couleur. La « malédiction générationnelle » que dépeint Bishop, c’est la spirale de violence qui constitue son environnement, qui se transmet de représailles en représailles et qui perdure au sein même de la famille. La figure diabolique de l’oncle qui fait partie des Crips et l’engraine à s’enfiler de la poudre et à tremper dans des crimes plane en permanence (notamment sur le bien nommé « Bad Influences from my Uncle »). De même que le fantôme de son cousin abattu, dont il crève d’envie de tuer les assassins. Le disque est rempli d’histoires de meurtres, de balles perdues et de foulards rouges et bleus, mais le traitement qu’en fait Bishop relève davantage du tragique que de la glorification. Le tableau est crade et froid. Le besoin de vengeance, bien que viscéral, apparaît aussi inutile qu’une crise de larmes. La drogue évoquée ici n’est pas celle qui rend riche, mais celle qui bousille le foyer du pauvre et gangrène tout le cercle familial jusqu’à la grand-mère. Héroïne, crack, PCP, pilules, tout y passe. Derrière l’interprétation fantasque de Bishop se cache une honnêteté crue qui l’empêche de se présenter en héros de la rue.

La couleur musicale, sentencieuse et trouble, est au diapason de cette approche. Hormis quelques hochements de tête au G-Funk des années 1990, pas de chaud soleil à l’horizon. Kenny Beats, Kal Banx et Take a Daytrip comptent parmi les quelques têtes connues qui fournissent des instrus, mais c’est surtout le duo BREGMA qui se charge de l’ossature musicale, pesante comme une veillée funèbre. GENERATIONAL CURSE complète son atmosphère par des bruits d’ambiance : aboiements, échanges enfumés au fond d’une caisse, coups de feu et coups de fil. Bien que moins conceptuel et moins narratif, l’album partage quelques lignes directrices avec good kid, m.A.A.d city de Kendrick. On y retrouve le même univers, le carcan de l’environnement, les pulsions de vengeance et les tentations. Mais pas d’échappatoire ici, pas de perspective de rédemption. La ville est toujours en proie à la folie, sauf que Bishop, lui, n’est pas forcément une bonne âme. D’un abord plus instantané, son album est plus brut, plus menaçant. Peut-être ne s’écoute-t-il pas en toutes circonstances, car il y a de quoi sortir lessivé de tant de noirceur et de frénésie.

C’est encore le nouveau millé-millénaire

Si fou que cela puisse paraître, inutile de rester dans le déni : le début des années 2000, c’était il y a plus de vingt piges. Bien assez loin pour que le rap et le R&B actuels aient envie de puiser dans cette période, que ce soit par opportunisme, par nostalgie ou par désir de se distinguer de la masse des contemporains. Les sonorités des singles qui ont bercé la génération des artistes désormais dans la vingtaine semblent revenir en grâce. On observe de plus en plus souvent un retour à des BPM plus rapides, à des mélodies plus lisibles et surtout à un rythme plus marqué, avec des éléments de percussion appuyés qui claquent dans tous les sens, comme à la grande époque où Timbaland et les Neptunes régnaient en maîtres sur les charts. Un retour à une musique plus dansante, peut-être, où la clarté du son et le sens du rebond priment (« It’s that bounce right here », comme dirait Diddy). Étonnamment, ce qui était futuriste en 2001 l’est encore aujourd’hui, hormis certaines approches répétitives et dépouillées qui ont pris un coup de vieux dans leur exécution (on ne citera pas de nom mais ses beats viennent de Suisse). L’an dernier, Flo Milli avait sorti You Still Here, Ho ?, un album très efficace qui reposait sur une esthétique colorée lorgnant vers le mainstream du début du millénaire. Cette année, la rappeuse est hélas tombée dans la facilité en adoptant cette manie agaçante de s’emparer d’un tube pour le recracher sans imagination. Elle a repris en l’espace de quelques mois « Pony » de Ginuwine, « A Milli » de Lil Wayne et « Blow The Whistle » de Too $hort pour tenter d’appâter le chaland. Ce n’est pas aussi racoleur que DJ Khaled qui reprend « Maria Maria » de Santana, mais l’esprit est là. Parmi les samples emblématiques de cette tendance, on peut citer cette année la guitare aguichante de « I Need a Girl part 2 » de Diddy, encore lui, qui s’est retrouvée accélérée sur « Gangsta Boo » d’Ice Spice (et même sur « Lean Beaf Patty » de JPE Mafia et Danny Brown) ou encore le « Wamp Wamp » des Clipse et de Slim Thug samplé par Amaarae sur « Counterfeit ». Mais les grandes réussites sont davantage à chercher du côté des disques entiers qui s’inspirent de ces sonorités. Le chanteur Brent Faiyaz a sorti l’excellent Larger Than Life, mixtape hommage qui se paie le luxe d’accueillir Timbo lui-même ainsi que Missy Elliott. Ces influences sont également palpables sur Sweet Justice, le très bon album de Tkay Maidza sur lequel plane comme un parfum de TLC époque « No Scrubs », sans céder pour autant à la mode des reprises fainéantes. Ces deux œuvres prouvent en tout cas que le regain d’amour pour la fin des années 1990 et le début des années 2000, s’il est amené à se prolonger, peut se manifester dans un espace de créativité.

Hugo Album de l’année :

billy woods & Kenny Segal – Maps

En fouillant un peu dans les tréfonds de YouTube, parmi les quelques captations live de billy woods existantes à ce jour, on peut étonnamment y trouver une performance de son couplet sur « 383 Myrtle », un morceau obscure de Mach-Hommy présent sur son album Dumpmeister. Sur la vidéo, son visage est partiellement camouflé par l’obscurité d’une salle étroite et les efforts appliqués de la personne qui enregistre. Seuls quelques éclairages tamisés permettent de discerner sa silhouette. Même face à une foule déjà convaincue et d’une attention presque solennelle, le choix de la dissimulation est devenu un réflexe presque instinctif. Il bafouille et recommence son couplet. C’est brut, intense, énigmatique, exactement l’idée que l’on aurait pu se faire d’un concert de celui que l’on érige aujourd’hui en nouveau héros du rap indépendant new-yorkais. Ce genre de moment unique sur scène, il s’en est servi pour façonner la toile de fond de sa dernière œuvre en solo, Maps, son onzième album écrit en pleine tournée internationale.

Entièrement composé par le producteur californien Kenny Segal, il s’agit de la deuxième collaboration officielle entre les deux artistes sur long format, quatre ans après Hiding Places, le plus gros succès de leurs carrières respectives. Sans être véritablement une suite directe ni un bouleversement artistique majeur, Maps s’inscrit tout de même dans un prolongement discographique interconnecté par des thèmes et des motifs communs : la complexité de l’identité individuelle et collective, la remise en question de ses propres croyances, l’héritage traumatique de la colonisation ou encore les excès toujours plus violents du modèle capitaliste, en proie à une chute inévitable. Moins lugubre et claustrophobique que son prédécesseur, la production de Segal sur Maps a plutôt tendance à se rapprocher de son travail sur l’album Purple Moonlight Pages de R.A.P. Ferreira. Il tire ses inspirations du jazz, parfois en le citant directement comme sur le très bref « Blue Smoke » et ses relents d’improvisation. Bien plus souvent, il est passé sous le filtre singulier du producteur, adepte des ambiances crépusculaires où l’organique se mêle aux textures synthétiques. La frontière entre l’imaginaire et la réalité tend à s’amenuiser à mesure que s’installe, morceau après morceau, une sensation étrange de flottement, ce qui n’est pas sans rappeler les états physiques et psychiques que procure la défonce.

Dense, exigeante, souvent cynique et empreinte d’un humour singulier, on pourrait assimiler l’écriture de billy woods à un puzzle gigantesque composé d’images percutantes, de saut dans le temps permanents, d’allusions historiques obscures, d’auto-références et d’assemblage de mots dont le sens peut sembler de prime abord légèrement flou. Si chacune de ces pièces trouve sa place au sein d’un concept réfléchi, libre à chaque auditeur de reconstituer ce puzzle en tirant le fil de ses propres interprétations. En empruntant avec Maps au genre du récit de voyage, billy woods rend l’expérience de sa musique encore plus palpable, plus directe et surtout plus que jamais ancrée dans une temporalité définie. Ses fondations ne s’appuient cette fois-ci pas spécifiquement sur une thèse ou une idée bien précise comme pouvaient le proposer certains de ses projets les plus récents. Ce nouvel opus brille à l’inverse par la multitude de fragments de vie qu’il renferme et qu’offre idéalement le contexte d’une tournée. Sous la plume du rappeur new-yorkais, cela se traduit par les odeurs d’une salle de concert bondée que l’on arrive à deviner et du goût de la weed qui effleure notre palais tout le long du disque. Ce sont les haltes de 10 heures entre deux concerts dans deux villes différentes. C’est l’imprévu d’une nuit d’hôtel supplémentaire à Bruges après avoir raté son avion à la dernière minute. C’est aussi apprendre que woods ne fait jamais ses balances avant les concerts et qu’il n’a pas l’air très motivé à les faire, ce qui explique sûrement l’incident de la vidéo YouTube.

Quitter son chez-soi, sa cachette, partir en tournée, s’endormir tranquillement à l’arrière d’une voiture sans imaginer le pire, c’est un privilège que woods a acquis sur le tard. Mais avec chaque privilège vient sa propre malédiction. Ce nouveau succès trouvé dessine le portrait d’un homme en décalage avec son statut, presque emprunt de remords, constamment à la recherche d’une sortie de secours et regrettant le temps où il n’avait rien à perdre. Et alors que New York apparaît en boucle comme un mirage tout le long du disque, la culpabilité n’aura finalement jamais autant frappé à sa porte que lorsqu’il s’est trouvé loin de chez lui.

JulDeLaVirgule Album de l’année

Rocca & DJ Duke – Cimarrón

2023, ce sont trente années d’activité pour Rocca. Ce sont deux albums avec La Cliqua en France, puis deux mixtapes et trois albums avec Tres Coronas outre-Atlantique. Une carrière où le MC franco-colombien rappe en deux langues et qui compte maintenant, avec Cimarrón, six albums solo. Un parcours semé d’embûches -une aventure prometteuse avec La Cliqua qui implosera juste avant les années 2000- et balisé par des disparitions qui auraient pu avoir raison d’un artiste droit dans ses sneakers et prolifique. « J’ai grandi dans la faune, la jungle, la loi du plus dingue / Là où les hommes ne se distinguent que par la taille du flingue / Trilingue, hablo español, frances et le langage des bêtes ». À bien des égards, cette phase issue de « Comme une sarbacane » profilait déjà Cimarrón. Tout comme l’instrumental de Chimiste, new-yorkais dans le style mais habillé d’effets sonores rappelant la jungle colombienne, profilait les partitions de feu DJ Duke pour qui cet album sera posthume.

Car Cimarron porte aussi le nom du DJ des « Lions vivent dans la brousse ». Avec une carrière moins mise en lumière que celle de Rocca, mais toute aussi transatlantique, Duke a collaboré avec Assassin Productions, Akhenaton, Oxmo Puccino mais aussi Conway The Machine, Sean Price ou The Alchemist. Bref, le duo composé pour l’occasion donnait déjà une idée de ce que Cimarrón allait être : un produit raw et grimy avec les valeurs d’un hip-hop underground quitte à jouer parfois les gardiens du temple. Alors oui, leur album porte des marques de tontons flingueurs usant l’exercice de l’égotrip jusqu’à la moelle. Mais comment pouvait-il en être autrement ? Après une décennie à voir la « musique urbaine » remplacer le rap, il fallait s’attendre à un retour de bâton de la part des OGs. Rocca remet en question l’époque et ses codes (« La révolution se fait liker » sur le morceau titre), fait plus confiance à son instinct animal (« Ce sixième sens se perd dès que tu vis en société / Par masochisme, égo, inconscience ou commodité » sur « Pressentiment ») qu’aux modes qui passent et ne compte le plus souvent que sur lui-même (« Idéal ne dépendre de personne / Savoir d’où l’on vient pour mieux comprendre qui nous sommes » sur « Mon idéal »).

Cimarrón, nom donné à un esclave reprenant sa liberté par la force, plonge profondément ses racines dans une substance boueuse, comme pour mieux revenir à l’essentiel. Mais il y a encore un truc en plus, accrocheur, original et inédit, à l’écoute de ce travail en commun qui fait que la magie, ou plutôt le vaudou, fonctionne. La production de Cimarrón marque par son mélange des genres. Une sauce remarquablement liée par ses protagonistes, Rocca participant aussi à la composition, mélangeant le boom bap grimy de ces dernières années à des instruments organiques yoruba, importés d’Afrique jusqu’aux Antilles américaines. Ainsi se retrouvent sur « Oraison d’un MC » du moyuba (prières et invocations demandant la protection et la bénédiction des défunts d’une personne), des batás et des percussions jouées par des musiciens. Sur « Esclave moderne », ce sont encore des batás, des djembés et des maracas qui accompagnent une guitare électrique. Ainsi, durant une petite heure, le disque baigne dans deux univers que le MC et le DJ fusionnent à merveille : celui des musiques traditionnelles afro-latines et caribéennes, représentées par la mangrove dessinée sur l’artwork, et celui des machines hip-hop, MPC pour Duke, Shure SM 58 pour Rocca. À une autre échelle, Dr. Dre en avait fait de même en 1992 avec le rap et la p-funk.

Alors certes, le succès n’est pas le même, Rocca et DJ Duke n’ont ni l’imagerie de Death Row ni la machine Interscope derrière eux. Et les sirènes g-funk ont plus d’appeal que les arrangements dark relatifs à la Santeria cubaine. Mais le concept d’incorporer les influences musicales des générations antérieures au rappeur dans la production est palpable. En ce sens, Cimarrón est singulier et réussi. Et si d’autres albums du même genre suivent, il sera le premier d’un courant musical auquel un nouveau nom sera attribué. Le cas échéant, il restera une très belle œuvre, à la production ingénieuse, se démarquant des autres. Dans tous les cas, il est déjà la dernière pièce d’un activiste discret mais remarquable du hip-hop en la personne de DJ Duke. C’est déjà beaucoup.

Big Crown Records, rayon soul / rap / funk.

De la soul à la funk, de la funk au disco, du disco au rap, l’histoire de la musique est faite de transformations. Au fil de son histoire, le rap s’est inspiré de la soul. Un groupe né à la fin des années 80 s’appelle d’ailleurs ainsi (R.I.P. Trugoy), et les rappeurs ont su magnifier, parfois à leurs frais, la musique de leurs parents. En 2023, et surtout au-delà, l’inverse serait-il possible ? Rejouer les productions digitales du rap pour boucler la boucle a quelque chose d’ironique, pourtant plusieurs cas existent déjà. En 2011, le band de Detroit Will Sessions reprend, grâce à une idée du rappeur eLZhi pour sa mixtape Elmatic, la version instrumentale d’Illmatic pour un résultat probant. Un procédé qui avait cependant un précédent : en 2009, après un EP et un concert avec Raekwon, El Michels Affair reprend les hits du Wu-Tang Clan sur l’album Enter the 37th Chamber. La suite, Return to the 37th Chamber, sort en 2017 sur le label Big Crown.

Derrière ces deux noms, le groupe et le label, se cache un homme : un musicien qui accompagne, transpirant derrière son saxo, avec son groupe le NPR Tiny Desk de Freddie Gibbs et Madlib, à la demande de ce dernier, pour la sortie de leur album Bandana. Producteur, multi-instrumentiste, Leon Michels est un artiste aux multiples talents. Avant de créer son groupe El Michels Affair, le New-Yorkais intègre au début des années 2000 le band de Sharon Jones, The Dap Kings, puis participe à la création du Menahan Street Band avec lequel il côtoie Charles Bradley pour plusieurs albums tout en se faisant sampler par Jay-Z. Mais la liste des artistes avec lesquels il a collaboré s’étend encore au fil des années. Parmi eux : Aloe Blacc, Adele, Lana Del Rey, Norah Jones ou encore The Black Keys. En 2016, il clôt l’aventure de son label Truth & Soul, sur lequel il a produit et réalisé trois albums de Lee Fields, et repart de plus belle en créant son nouvel outil : Big Crown Records.

Reprenant la veine du catalogue Truth & Soul, Leon continue avec Big Crown de ressusciter la soul chaude et organique des années 50, 60 et 70. C’est le cas en 2022 avec un album de la chanteuse Lady Wray, un autre du Finlandais Bobby Oroza et un dernier du groupe instrumentiste australien Surprise Chef. Dans le descriptif bandcamp du réussi Education & Recreation, ce dernier décrit sa musique telle quelle : « Le son distinct du quintet s’inspire des musiques de films des années 70, du côté plus funky du jazz et des samples qui forment la base du hip-hop. » En 2023, Big Crown Records enfonce encore un peu plus la porte. D’abord avec un redoutable album combinant la plume précise et le flow habile de Black Thought aux arrangements redoutables d’El Michels Affair avec Leon Michels à la baguette. Glorious Game est flamboyant de A à Z, de la basse groovy du morceau-titre à la partition triste de « Alter Ego »,en passant par une copie carbone du flow du regretté MF DOOM sur « Alone ». Quant à Lady Wray, elle embauche Pete Rock pour un remix de « Joy & Pain » et surtout et surtout Ghostface Killah, le MC le plus soul de Shaolin – rappelons nous d’« All That I Got Is You », de « Back Like That » ou de « Love Don’t Live Here Anymore » – pour un remix enjoué de « Piece of Me ». Des remixes plutôt convenus au final mais le label de Leon Michels pousse l’originalité un peu plus loin en reprenant des « standards » rap version groove carribéen porté par une section rythmique composée de steel drums. C’est ce que propose Bacao Rhythm & Steel Band en rejouant « Nuthin’ But a G Thang », « How We Do » ou le plus récent « Hotline Bling ». Si ces « covers » ont plus l’apparat de gadgets, elles ne doivent pas cacher le travail de production remarquable du label. Ainsi l’auto-description de Surprise Chef citée plus haut s’applique encore à leur Friendship EP livré en juin. Mieux encore, elle s’étend à l’ensemble des sorties de Big Crown Records cru 2023. Comment un adepte du sample pourrait résister au breakbeat de « Friendship Theme » ? Aux premières secondes de « Stack The Deck » ? À la voix Bob Marl-esque de Liam Bailey sur « Disorder Starts At Home » ou aux accords de guitares couplés aux kicks lourds de « Still Here » ? Non, vraiment, Big Crown Records est garni de joyaux.

Juliette Bujko Album de l’année

Hamza – Sincèrement

Rares sont les artistes pouvant se vanter d’avoir touché à autant de genres et de sonorités sans s’y être enlisés une seule fois. Depuis le début des années 2010 et particulièrement à partir de la mixtape H-24, Hamza a gravi les échelons avec une régularité exemplaire. Affinant chaque fois son identité musicale tout en multipliant les tentatives souvent couronnées de succès, comme lorsqu’il s’essaie à la drill sur les EPs 140 BPM et 140 BPM 2 et s’en empare avec une aisance qui force l’admiration.

Sorti début 2023, le 17 février, Sincèrement était l’un des retours les plus attendus de l’année. Le nouvel album du rappeur cristallise plus de dix ans de carrière et rend Hamza au statut qu’il semblait jusqu’alors peiner à atteindre : celui de superstar. Plus lisse dans la structure de ses morceaux (couplet 1 – refrain – couplet 2 – refrain) et dans le choix de ses prods, le Belge brise en effet le plafond de verre qu’il donnait l’impression d’avoir atteint avec Paradise, malgré un parcours quasi sans faute et une communauté d’une fidélité exemplaire. Un affranchissement qu’il doit aussi à son omniprésence auprès de têtes d’affiche à la visibilité bien plus large : PLK en 2020 puis Tiakola en 2022, juste après SCH avec « Fade Up », véritable tube qui cumule aujourd’hui plus de 104 millions de streams sur Spotify (et qui est toujours le son préféré des DJ de comptoir, vous avez le droit de lâcher l’affaire).

Le nom de l’opus ne ment pas. D’abord parce que tout ce qui entoure ce dernier ressemble à l’auteur de 1994 : une pochette dorée, sobre et élégante – par ailleurs largement analogue à celle de Take Care de Drake – un merch ambitieux, visuellement irréprochable (financièrement un peu moins), et l’annonce d’un Bercy en fin d’année. N’omettant aucun détail, Hamza dessine avec ces différentes composantes un véritable nuancier de sa personnalité, destiné à faire de lui un artiste entier. Les instrumentaux sont empreints d’une palette d’influences maintenant digérées et pleinement exploitées (R&B, trap ou dancehall), mais aussi fortes de nouvelles (et rares) expérimentations, comme le disco sur « Nocif » avec Damso, qui sample l’iconique « Lady (Hear Me Tonight) » de Modjo.

Ensuite parce que Hamza intègre dans cette carte de visite de sa carrière une collaboration avec l’une des têtes de la scène rap US, Offset. La consécration des indubitables influences américaines dans lesquelles le Belge baigne depuis toujours donne “Sadio”, produit par Hamza et Ponko et rapidement très plébiscité par son auditorat en concert. Pour finir parce que, au-delà encore de 1994, Hamza se raconte dès l’introduction, parant ce nouvel opus d’un certain travail d’introspection dont beaucoup lui ont souvent reproché l’absence – et qui reste malgré tout frustrant, dissimulé sous les artifices habituels, à savoir la drogue, les femmes et les gros calibres. Pourquoi autant de pudeur ?

Une partie de la réponse se situe probablement dans les mots du principal concerné sur France Inter en mai dernier : « Je vais au studio comme on va en club. Faire de la musique, passer un bon moment, m’amuser. » La véritable sincérité qui réside dans l’album est alors sa rondeur. Hamza est franc, intuitif – quitte à perdre parfois en épaisseur et en individualité. Sincèrement pousse dangereusement l’artiste vers une musique plus générique, mais aussi forcément plus accessible. Une musique qui fait danser, qui fédère, comme lorsque les premières notes de « Free YSL » retentissent au sein d’un Bercy plein le 22 novembre. Dans le public, des fans de la première heure et de nouveaux auditeurs, le signe d’un tournant majeur aux enjeux renforcés dans la carrière de Hamza. Et après ?

Faire une croix sur X

Pour beaucoup d’auditeurs, le vendredi est un rendez-vous. La première écoute d’un titre et/ou d’un album de rap se fait parfois entre amis, autour d’un verre, s’ensuit un échange houleux mais bienveillant conclu par un « je réécouterai en rentrant » – parfois tout seul dans le casque pendant un trajet de métro ou encore dans les bureaux d’un média. Chez une partie de la communauté en revanche – et pour beaucoup d’artistes impatients de recueillir les premiers avis sur leur brand new disque – les sorties du vendredi sont suivies sur un réseau social vivement plébiscité par les 18-24 ans : X, anciennement Twitter, l’oiseau bleu mais surtout l’oiseau de malheur.

« Cet oiseau d’malheur, j’le mets en cage »

Stromae, « carmen »

Indigestion de « poulet »

Pas question d’arriver à 15 heures le samedi. Sur X, le rendez-vous est fixé à l’instant où les sorties sont rendues disponibles sur les plateformes. Ensuite, c’est à qui donnera son avis le plus vite – et le plus catégorique – possible. Ces avis sont divisés en deux catégories : si ce n’est pas déjà du « poulet », un « classique » ou le « projet de l’année », c’est « catastrophique » et « oubliable ». Ceux qui les émettent partent également du principe que leur vérité est forcément la bonne.

Fort heureusement, la critique n’est pas réservée seulement aux artistes et aux métiers de l’industrie. Le droit de donner son avis est intrinsèque à chaque individu – et inscrit dans la Convention des droits de l’Homme soit dit en passant. D’ailleurs, les débats ont toujours fait partie de cette culture, pour le plus grand bonheur des passionnés : quelques années en arrière, ils étaient très populaires sur des forums tels que 90BPM, Rap2K, Hip Hop Core ou encore Booska-P. Des espaces dédiés sans limite de signes ni fonction Fav ou RT et qui, même s’ils pouvaient également essuyer des tensions, étaient bien plus communautaires par nature.

Ce qui se dégage de la sur-utilisation de X est d’une part l’atmosphère de malveillance y régnant ; de l’autre la contribution de ses acteurs à la transformation insoutenable des albums de rap en marchandises dont la reconnaissance ne se ferait qu’à travers les chiffres et/ou le choix d’un feat.

« Écoute mon son avec tes oreilles fais-le pas avec ta bouche »

FEMTOGO, « ANY MERCY FORBIDDEN »

La binarité de ce tribunal public ne concerne pas que les opus. Y sont évaluées les carrières, chaque propos et chaque décision, comme quand Feu et Cyborg disparaissent soudainement des plateformes et qu’il est reproché à Nekfeu de manquer de gratitude envers son public ; y est tranchée l’appartenance politique selon d’obscurs critères, comme quand des centaines d’utilisateurs décident soudain que Wallace Cleaver est d’extrême droite, fausses captures d’écran à l’appui. Des vagues de désinformation, de harcèlement devenues quotidiennes.

Tout pour les stats

La plupart des takes vues sur le fil d’actualité, défendues soit par des random, soit par des twittos, des fanpages ou encore des pages/« médias » rap ne sont pas anodines. X a toujours mis en valeur les contenus destinés à provoquer des réactions et à susciter des émotions, notamment la colère, comme l’explique cette étude publiée en mai 2023 par des chercheurs américains. L’algorithme de Twitter, quand le réseau social portait encore ce nom, poussait déjà les messages dits « toxiques », telles que les insultes et les menaces. Depuis le rachat et le rebranding de la plateforme par Elon Musk, ce type de contenu est encore davantage mis en avant.

En gros, pour qu’un X marche, il faut qu’il soit le plus polémique possible ; ce qui pousse dans le cas présent les auditeurs à donner des opinions très tranchées et souvent négatives pour provoquer un débat houleux et faire des stats. Ceux qui portent la petite pastille de profil certifié sont encore plus à même d’utiliser cette stratégie, mais aussi de multiplier les tap-in, leur contenu étant rémunéré quand il fonctionne.

« Sur les nerfs, de mauvaise augure

J’m’endors avec ces putains d’oiseaux »

Booba, « De mauvaise augure »

La présence d’une communauté active d’auditeurs de rap sur X a aussi bien sûr montré des avantages. Quoi de plus engageant qu’un réseau social comme celui-ci pour les jeunes artistes en développement ? X est devenu un outil de taille dans la construction et la fidélisation d’un public. Certains l’ont compris très vite, comme Houdi, qui réunit maintenant plus de 25 000 abonnés sur la plateforme – ou 8ruki, qui s’en est emparé avec désinvolture comme d’un journal intime et spirituel au travers duquel il interagit quotidiennement avec ses abonnés sur une grande variété de sujets.

Et dans cette montagne de débris que devient la critique musicale en ligne, un OVNI fait son apparition de manière inattendue : Threads, par Instagram. Ce nouveau réseau semble accomplir un exploit sans précédent : séduire les utilisateurs de X et les détourner massivement vers lui. Très similaire à X, Threads a bien meilleure réputation. La plateforme pourrait-elle lui succéder ?

Kiko Album de l’année

Noname – Sundial

Il s’était écoulé cinq ans depuis le dernier long format de Noname, une éternité dans le rap d’aujourd’hui. Pourtant, la rappeuse de Chicago n’a jamais donné l’impression d’avoir disparu, entre un faux départ en retraite, la mise en place d’un club de lecture à grande échelle, des bisbilles avec les confrères et un album abandonné. En toile de fond à ces péripéties, il y a un affermissement des positions politiques de la dénommée Fatimah Nyeema Warner ; il va consolider l’identité de Sundial, notamment par rapport aux opus précédents.

Car il faut retrouver Noname où on l’avait laissée en 2018 : Room 25 était un album plutôt séduisant, mais très rond et ronronnant ; il se situait en cela assez loin de la magnifique pesanteur de Telefone (2016), qui restera probablement comme l’une des œuvres majeures du rap contemporain. Sundial est plus pugnace que ces disques : il y a davantage de ténacité dans les productions, dans le discours et dans l’interprétation. C’est là que le cheminement personnel de Noname entre en compte : quand auparavant elle décrivait son environnement en tant qu’observatrice du quotidien, plutôt autocentrée, elle prend désormais de la hauteur. En résulte de la colère : contre le voyeurisme du public, contre les compromissions des artistes rap, contre les fondements va-t-en-guerre de la société US. Contre elle-même aussi, qui donne des leçons d’intégrité qu’elle oublie parfois d’appliquer. Cette forme de radicalité teinte les trente minutes que dure Sundial et le singularise par rapport aux œuvres qui l’ont précédé.

En revanche, le soin apporté à la musique se situe bien dans une continuité. C’est un aspect que les positions de la rappeuse ou le couplet polémique de Jay Electronica sur “Balloons” ont fait passer au second plan, assez injustement : une nouvelle fois, Noname sort un album parfaitement remarquable en termes de production. La qualité est toujours au rendez-vous, peu importe que le registre soit celui des musiques afro-caribéennes (“Black Mirror”, “Boomboom”), du boom bap (“Balloons”, “Namesake”), du jazz (“Potentially the Interlude”), de la neo soul (“Beauty Supply”) ou du gospel (… “Gospel?”). Les chants, notamment féminins, sont très utilisés, lors des refrains mais aussi sous forme de vocalises qui vont et viennent au soutien des couplets. Associés à la voix profonde de Noname et aux mélodies élégantes, ils contribuent à créer un écrin sonore cotonneux et aérien, et donc un équilibre avec l’âpreté des propos.

Une fois de plus, la critique a salué unanimement le travail de Noname à l’occasion de ce nouvel album. Tout le monde semble avoir aimé, ce qui peut surprendre pour une œuvre au discours aussi tranché. Égoïstement, on aimerait que la Chicagoane ne nous fasse pas attendre cinq ans de plus pour la suite. Mais rien n’est moins sûr : Noname l’a dit et prouvé, la musique est pour elle une arme parmi d’autres dans un combat qui dépasse le simple cadre artistique.

Kheyzine Hell

À son échelle, le beatmaker Kheyzine a animé 2023 avec la série Hell on Heart. De début mai à fin septembre, le Bordelais a en effet livré 4 EPs en hommage au meilleur album de Mobb Deep – ou en tout cas celui que les personnes de bon goût considèrent comme tel. Bien sûr, il n’était pas question pour Kheyzine de pomper bêtement Havoc : ici, la proposition artistique consisterait davantage en une transposition de l’esprit de Hell on Earth en 2023. Par conséquent, les tempos sont lents, les batteries lourdes, les boucles menaçantes. Est invité à s’illustrer dans cette ambiance de coupe-gorge un nombre impressionnant de rappeurs anglophones assez peu référencés voire carrément inconnus au bataillon ; en plus de nous offrir une heure et demie d’une musique pesante mais plaisante, Kheyzine nous fournit donc une belle liste de noms à découvrir. La diversité des artistes conviés contribue à ce que la démarche ne finisse pas par tourner en rond. Mais le beatmaker fait aussi sa part de ce côté-là, proposant des productions tantôt très lugubres (“Saviour”, “Roughrrr », “Bo Katana”), tantôt plus mélancoliques (“Run it up”, “Fyve Part II”, “La Selva”). Et s’il faut trouver un moment plus fort que les autres et une porte d’entrée dans ce cloaque, tentez l’enchaînement “Linx” de Nonchalantly Zay & New Villain/”Henny and Cola” d’Iron Lungz, au milieu du volet B d’Hell on Heart.

Manue Album de l’année

Niro – Taulier

Un douzième (ou dixième, selon les comptages) album bien nommé. Taulier, sorti au début de l’année 2023, rappelle le statut de Niro dans le rap français. Invaincu en featuring, solide, le « squelette avec la dalle d’un gros lard » a su faire évoluer sa musique sans se parjurer. Si l’album raconte, derrière la hargne et la nargue, une réussite ambiguë (« j’remplis des salles de concert frère mais au fond je me sens seul »), son succès devrait être un motif de réjouissance pour n’importe quel fan de rap français. Pourquoi ? Parce que Niro a commencé le rap dans une décennie où le genre ne vendait pas, l’a affiné à coup de mixtapes, street-albums, featurings déflagrants, freestyles qui insultent père et mère, pour finir par additionner les platines. À beaucoup d’égards, sa trajectoire est exemplaire. Elle s’est arrachée dignement, par le travail, le talent et une qualité qui manque cruellement à certains de ses contemporains : la cohérence.

Si, en réalité, Niro n’a jamais sorti de mauvais album, Taulier a cela de plus qu’il trouve, précisément, un équilibre entre la base de rap sur laquelle il a fait ses armes et ses mises à jour ponctuelles et mesurées. Le disque apparaît comme un concentré du rap des deux dernières décennies à la sauce Niro, capable d’appeler un titre « Alpha 5.20 », un autre « Okocha » sans jamais paraître anachronique, de feater avec Alpha Wann et TayC sans paraître jeuniste. Ça rappe moins qu’en 2014 mais encore beaucoup, à une période où le genre a tué son troisième couplet et privilégié gimmicks ou onomatopées autotunées. Au panthéon de ces 17 titres, « Parti de rien », la collaboration improbable entre l’auteur de « Vivastreet » et le RnB de TayC sur fond d’hommage à la Scred Connexion – dont l’Abcdr a parlé plus en détail dans sa sélection annuelle de cinquante morceaux de rap français. Invaincu en featuring oui, même face à un fan très doué comme Alpha Wann dans « 50 balles », où comme le veut la tradition, dans le rap, celui qui porte le sac à dos reste moins flamboyant que celui qui vend ce qu’il y a dedans. Augmenté de quelques titres au mois de décembre (La Recave, à la cover bien trouvée), Taulier a su durer sur l’année 2023. Et le fera probablement encore longtemps.

Quatre anecdotes du livre de Pone

Le 12 avril, le beatmaker pilier de la Fonky Family, sortait une autobiographie intitulée Un peu plus loin. Atteint de la maladie de Charcot depuis 2015, Pone a marqué par un lust for life hors du commun. Il est devenu le premier être humain au monde à réaliser un album avec les yeux, Kate & me, magnifique EP nourri de son amour pour la chanteuse Kate Bush. Extrêmement touchée par la démarche, celle-ci signera quatre ans plus tard la préface d’Un peu plus loin. Préface qui, en seulement quelques phrases, donne envie de verser la larmiche, particulièrement pour sa conclusion sur les paroles du classique de jazz « Nature Boy » – que d’autres connaissent peut-être pour la reprise de David Bowie et l’ouverture du film Moulin Rouge ! de Baz Luhrmann : « The greatest thing / You’ll ever learn / Is just to love / And be loved / In return. » Au style spontané, touchant et drôle, Un peu plus loin est aussi un trésor de témoignages sur le rap français, Marseille et son milieu nocturne – dont il a été un temps l’un des acteurs, dans une sorte de deuxième carrière – et avant tout, sur la musique. L’Abcdr du Son revient ici sur quatre anecdotes apparues au fil du livre. Le but ? Documenter une trajectoire importante dans le rap français, et donner envie de connaître les autres…

1. Bruizza

En 1995, un nouveau membre rejoint le crew, tout droit du Queens, New York : c’est Bruizza, le rappeur dont la voix rauque résonne sur le « Verset V » de Si Dieu veut et la version sauvage de « Bad Boys de Marseille. » Remarqué au centre-ville pour ses talents au concours de pompes (dans les années 1990, à Marseille, beaucoup de choses se pariaient avec des pompes), il avait embarqué de New York avec IAM pour visiter Marseille – et esquiver la prison. Mais Bruizza n’était pas que doué pour la muscu, c’était aussi un sacré rappeur, dont la voix puissante le dispensait parfois de micro pour certains concerts. Pone analyse : « je pense qu’il fut pour quelque chose dans la progression de certains MCs de la FF. Sur scène, avec son gros charisme, son mètre 95 et ses dreadlocks, il était redoutable. » Contraint de retourner aux États-Unis, Bruizza entamera sa peine de prison et n’assistera pas à l’enregistrement de Si Dieu veut – il y figure par un « habile montage. » Au même moment, Fel est incarcéré à Nice. Le célèbre « Aux absents », aujourd’hui souvent repris par les supporters du virage nord, leur est dédié.

2. La bac qui demande de niquer les Anglais

C’est le passage le plus drôle du livre. L’histoire se déroule en pleine Coupe du monde, en juin 1998, à la veille du match Angleterre-Tunisie au Vélodrome. Aux alentours de midi, des centaines d’Anglais cassent du CRS vers le Vieux-Port, une tradition qui n’a pas complètement perduré, malgré d’honnêtes tentatives. Et pour cause.

Ce jour-là, Pone et ses potes, diverses légendes du centre-ville marseillais, s’embrouillent avec un Anglais complètement ganard, venu flamber au milieu d’eux, pinte à la main. Un coup de tête part et les embrouilles s’enchaînent : à 15h, une vingtaine de jeunes de Belsunce et Noailles sont prêts à en découdre, face à des centaines de hooligans britanniques. Le patron de la Bac Centre, débordé, harponne alors Pone et Bouga : « Les gars, on a besoin de vous. Ils vont tout casser si on arrête pas. Faites-leur du mal, on vous couvre. » S’ensuit un appel au combat digne de la bataille du gouffre de Helm, où à la place des Orcs, les jeunes du CV affrontent des quarantenaires torses nus, tatoués, rougeauds et plein de pintes. Après une heure de combat, au sud résonnent des sifflets qui annoncent que la bataille va tourner à l’avantage des Marseillais : ce sont les Winners et le Panier qui arrivent par le Vieux-Port. En sandwich, les Rosbeefs. S’enchaînent méga-gifles et cocktails molotov ; « les Anglais [ont] trouvé plus fadas qu’eux » et sont contraints de battre en retraite. Le lendemain, La Provence aurait titré quelque chose comme « Les jeunes ont sauvé le centre-ville. » Beaucoup d’Anglais ont été interdits de déplacement à vie. Et Pone de conclure : « La Canebière, c’est pas à vos grands-mères. »

3. Thomas Bangalter, un fan

L’amitié de Pone et DJ Mehdi est connue. Le lendemain du concert de la Fonky Family à l’Olympia pour la tournée d’Art de rue, Mehdi invite Pone à une soirée où il mixe. A la table, il retrouve la fine fleur de l’électro française, y compris… les Daft Punk, dont Pone admire le taf. Mais au moment d’en faire l’aveu à Thomas Bangalter, ce dernier le prend de vitesse : il déclare avoir adoré son travail sur Si Dieu veut. Scotché, le beatmaker n’ose pas retourner le compliment, de peur de paraître superficiel. David Guetta lui fera le même coup quelques mois plus tard. Penaud, Pone commente : « Les gens de l’électro nous écoutaient et nous connaissaient parfaitement. Nous, dans le hip-hop, (…) on était complètement hermétiques à leur musique par rapport aux clichés véhiculés par leur mouvement. C’était exactement ce qu’on reprochait aux détracteurs du hip-hop. (…) Mehdi était déjà impliqué dans l’électro (…) il était ouvert. Il avait tout compris. La musique, c’est l’ouverture. »

4. Deux chansons magiques

Après la découverte de la maladie, Pone cite deux chansons qui contribuent à lui redonner goût à la vie : « Voyage to Atlantis » des Isley Brothers et « Sunrise » de Simply Red. Un classique multisamplé de la musique noire américaine, et un groupe britannique bien eighties, comme sa chère Kate Bush. Écouter ces titres à la lumière de la musique et de la vie de celui qui les recommande est, honnêtement, une expérience bouleversante. Et constitue un exemple, tout sauf naïf, du pouvoir réel de la musique sur les humains.

Pap’s Focus

Nas & Hit Boy, et ensuite ?

Deux albums annoncés quelques jours avant leur sortie, encadrant le mois d’août, sont venus conclure cette année une trilogie entamée la veille de noël 2021 avec la sortie surprise de Magic. A l’époque perçu comme un instantané, une récréation de pur « kickage » entre deux épisodes de King’s Disease, Nas et Hit Boy ont au final produit en 3 ans un double trio d’albums, signant une période de résurgence et de productivité aussi inespérées et que spectaculaires pour un MC qui s’était fait plutôt rare les années précédentes. Couronné d’un Grammy et d’un succès critique quasi unanime, ce run pose néanmoins quelques questions aux réponses un brin tristes.

Tout d’abord l’évidence : après un NASIR confus et des Lost Tapes 2 pas à la hauteur de leurs grandes sœurs, ces 6 albums représentent un retour bienvenu et efficace de Nas aux affaires. L’alchimie avec Hit Boy est indéniable et a permis à (re)donner libre court à un flow virtuose évident dès qu’« Ultrablack » a été dévoilé. Le plaisir pris à rapper, l’envie d’explorer de nouvelles cadences sautent aux oreilles au travers de presque tous les morceaux et il est rafraîchissant d’entendre un artiste si confirmé continuer à expérimenter avec son débit. Les moments de bravoure sont trop nombreux pour être tous cités et le talent de Nas a déjà été assez loué pour le siècle à venir, le voir encore à l’œuvre après tant de temps n’est cependant pas un plaisir à bouder. La polyvalence de Hit Boy construit un terrain de jeu sûrement moins contraignant que les compositions de Kanye West. Et si sur King’s Disease et King’s Disease 2, la place est encore faite au singles, à partir de Magic les morceaux perdent en clarté ce qu’ils gagnent en liberté et en spontanéité. Assez surprenant chez un Nas plutôt habitué à conceptualiser (parfois à l’extrême) une direction claire pour le fruit de son travail. A ce titre « Death Row East » trouve sûrement le meilleur équilibre.

Le problème réside plus dans la thématique transversale de ces albums. Romancer et sanctuariser sa carrière semble être une obsession au point qu’on verse parfois dans l’hagiographie. Que ce soit pour rassembler The Firm, rejouer les vieilles rivalités ou carrément se faire historien.Trop souvent l’auto référence prend le pas sur la véritable introspection et ce trait s’accentue sur les dernières sorties où le récit autour des albums eux-mêmes prend de plus en plus de place. Un genre de syndrome The Game dont on se serait bien passé. Qu’a t-on découvert de neuf sur Nas au-delà de son nouveau costume de venture capitalist qu’il endosse pour donner la leçon aux jeunes générations à investir dans la pierre et la tech ? Sûrement un point de vue cohérent avec son statut actuel mais même lui peine à rendre ces sujets et cette posture engageants. À défaut d’en apprendre plus sur l’homme, l’intérêt pourrait résider dans son rapport et son regard vis-à-vis du rap actuel. Là encore, les deux premiers volumes de King’s Disease tissent des liens avec les plus jeunes générations. Malheureusement l’isolationnisme reprend le dessus à partir de KD3. Une forme de conservatisme se dégage de ses albums tant dans les valeurs que dans l’approche musicale. Marié aux productions certes élégantes mais somme toute assez prudentes de Hit-Boy, King’s Disease et Magic sonne comme la bande son des cérémonies, ted talk et autres brunchs de Roc Nation : en un mot celle de l’establishment.

En une année de cinquantenaire du Hip-Hop, qui aura vu l’auteur de « Black Cop » freestyler pour le maire de New York (lui même ancien policier), voir une de ses figures les plus emblématiques délaisser toute forme de rébellion ni sur le fond ni sur la forme en dit assez long. La réception de ces disques accentue le malaise, la célébration prenant le dessus sur la critique sincère. Comme si leur simple existence leur confèrait un statut à part, preuve d’une « culture » qui se complait dans la muséification. L’entente évidente entre Hit Boy et Nas semble avoir créé un paradoxe : le confort ainsi installé a nourri une productivité inédite et des morceaux divinement rappés mais aussi tempéré les velléités créatives qui feraient atteindre de véritables sommets. La beauté du geste et la virtuosité facile a éclipsé l’urgence, le besoin de délivrer un propos, un point de vue, un mariage qu’on serait pourtant en droit d’attendre du golden child. Positivons et espérons que cette envie de rapper manifestement retrouvée poussera Nas dans les prochaines années vers des chemins moins conventionnels que son talent et son statut devraient lui permettre d’arpenter sans craindre l’échec. Dans le cas contraire, il restera un geste, une dernière œuvre à la beauté un peu trop sage.

Raphaël Album de l’année

Souffrance – Eau de source

« J’ai fait un freestyle, j’ai réveillé des morts », rappelle Souffrance d’emblée dans « Eau de source » qui ouvre son troisième album du même nom. Si la carrière du membre de L’uZine n’a pas commencé un soir d’avril 2021, il s’est en effet passé quelque chose dans le studio de Planète Rap le temps de ces trois minutes sur le « Arrêtez » de Despo Rutti, entre performance, conscience de classe et hargne. La relecture avec urgence de son « Chaque fois que j’pose » a « racheté 15 ans de péchés de cette radio en 3 minutes » (d’après le commentaire le plus liké) et surtout donné des clés pour appréhender son premier album Tranche de vie, sorti quelques semaines plus tard. Depuis ce disque au ton sépia, oscillant entre fatalisme et combativité, suivi en 2022 d’un Tour de magie entre doute et détermination, Souffrance a creusé son lit pour déverser son Eau de source. Un album plus direct dans ses intentions et exécutions, qui optimise le meilleur de ses deux précédents disques.

Eau de source présente, déjà, un plus grand équilibre entre les leçons tirées par Souffrance sur son expérience d’ex-bicraveur, disséminée dans son premier opus, et ses questionnements actuels d’artiste intransigeant dans le deuxième – le refrain de « Score » l’illustre assez idéalement (« faut qu’j’pète un score, la musique, l’terrain, peu importe »). Certaines pistes d’Eau de source offre ainsi des réminiscences de ses « tranches de vie » révolues : « Khalass », « Appuie-tête » (avec un ZKR au diapason) et surtout « Métro », récit à la première personne rappé « comme un Ronin » et non-filtré d’un dealer entre désillusions, nihilisme et interrogations morales. Exacerbé sur ce morceau, le rap de Souffrance est cru. Non pas par fausse subversion ou posture hardcore, mais parce qu’il est sans artifice, propose de l’irrévérence réfléchie sans être pompeuse (« les flics impolis, faut les cramer comme à Sainte-Soline »), et ne se départit jamais d’une conscience sociale qui traite au même niveau monde du travail légal et économie parallèle illégale, tous deux asservissants. Malgré les nœuds cérébraux qu’elle peut lui apporter par moments, seule sa musique trouve grâce à ses yeux comme voie sûre de son émancipation personnelle et sociale (« j’ai juré avec un seize j’peux effacer mes dettes » – « Authentique », « Nombreux devant le bloc, seul devant le bloc-notes, j’le saigne, c’est lui qui m’enlèvera mes chaînes » – « Score »).

Car Souffrance est plus que jamais sur cet album encore plus assuré dans son art. Pour ramener « un truc neuf, pas venu piller des tombes », le « S du Z » passe la troisième sur des directions musicales développées sur Tour de magie. Notamment ces cadences ralenties plus ou moins héritées de la trap qui occupent ici la moitié de l’album, souvent signées habilement par TonyToxik qui y tisse des ambiances nerveuses ou ternes (« Authentique », « Khalass », « Appuie-tête », « Voraces », « Pendu »). Ces instrus alternent avec un nuancier de boom bap, d’un son droit millésimé et mélancolique (« Tempête » et « Métro » signés Itam, « Ciel gris kebab grill » par Misère Records) à des instrumentaux légèrement plus modernes (« Rat des villes » avec Oxmo Puccino, « Score »). L’interlude « Be water », exécutée avec maestria par DJ Soul Intellect et mise en musique par JP Manova, libère Souff’ du moment décalé (mais réussi) qu’était « Kill Them » sur Tour de magie – même s’il trouve avec Vald un complice idoine pour l’egotrip fantasmagorique « Voraces ». Sur la partition cohérente sans jamais être linéaire d’Eau de source, Souffrance déroule toute la maîtrise de son rap, dans ses formules lyriques (« J’remplis des feuilles avec le goût du vide ») comme prosaïques (« J’suis bien entouré comme les hanches d’un flic »), le soin qu’il apporte aux variations rythmiques et à la rime (une démonstration : « Ciel gris kebab grill »), et enfin son aise aussi bien dans l’egotrip bélier (« Louvre » et le cameo coup-de-poing de Cenza) que l’exaltation rêveuse (« Score »).

S’il manque peut-être des moments de vulnérabilité, si précieux dans les précédents disques (« Simba », « Dernier texte », « Rive », « Au milieu des ombres »), Eau de source est plus limpide. Et ainsi avec cet album, Souffrance persiste dans l’idée de ce que peut être un rap exigeant et intègre sans être obtus, en montant son niveau d’ambition artistique sans faire de concessions aux standards de l’époque. Malgré les atours parfois classiques de sa musique, Souffrance évite ainsi de tomber dans un rap élémentaire : Eau de source est au contraire un disque essentiel.

Wu-Tang Clan,

quand tout était si simple

Le soir du 7 juin 2023 à l’Accor Arena de Paris, Nas et le Wu-Tang Clan quasiment au complet (seul Method Man manquait à l’appel) ont célébré une trentaine d’années de carrière avec brio. Enchaînant les classiques (est-ce nécessaire de les mentionner ?), certains « deep cuts » (« Silent Murder », « For Heaven’s Sake », « What Goes Around ») et gratifiant même le public de morceaux collaboratifs de haute volée (« Verbal Intercourse », « Eye For An Eye »), ces légendes vivantes du rap américain ont proposé un show pouvant récompenser à la fois les amateurs les plus profanes comme leurs fans les plus assidus. Et qui a permis aussi de corriger le tir pour le Wu après des dates européennes ces vingt dernières années qui ont parfois laissé un goût amer au public.

Il y avait pourtant une nuance non négligeable entre les setlists du natif du QB et le clan de Staten Island. Si Nas a déroulé quelques titres de ses deux trilogies enchaînées depuis 2020, tout aussi redoutables sur scène (« 30 » !), le titre le plus « récent » du Wu était « Gravel Pit », single de The W sorti en 2000 (ce qui a permis à U-God d’avoir un des rares espaces pour briller). Cette disparité dans les choix des morceaux joués est révélatrice des bornes temporelles dans lesquelles l’histoire du Clan est aujourd’hui racontée. Malgré de nombreux coups d’éclat en solo depuis le début des années 2000 pour un certain nombre des rappeurs du Wu, le groupe, lui, semble être condamné à n’être cantonné, en termes de transmission, qu’à un cadre allant de 1993 à 2000 – même si le cadre en question tient du chef d’œuvre à exposer en musée pour les générations futures.

C’est en cela qu’un autre événement de 2023 est significatif de la manière dont est narré l’héritage du Wu-Tang Clan. Au premier trimestre était diffusée outre-Atlantique la troisième et dernière saison de Wu-Tang: An American Saga, série créée par Alex Tse et RZA, ce dernier réalisant certains épisodes mais les laissant souvent entre des mains plus expertes. Contrairement à l’excellent documentaire en quatre épisodes Wu-Tang Clan: Of Mics and Men sorti en 2019, la série se veut davantage inspirée par l’histoire du groupe qu’un réel feuilleton biopic – quelques-uns de ses membres ont d’ailleurs depuis nié la véracité de faits relatés dans ces trois saisons. RZA et les scénaristes ont privilégié de romancer certains parcours individuels (la tension entre Ghostface et Raekwon), de créer des ellipses et des clins d’œil appuyés (la mélodie de « Reunited » jouée par un violoniste de rue dans un moment crucial scénarisé en 1992) et surtout, dans cette troisième saison, de mettre en scène de manière réaliste ou totalement fictive les parcours et discographies individuelles entre Enter the Wu-Tang (36 Chambers) et Wu-Tang Forever. Que cela soit pour mettre en lumière ceux qui n’ont jamais pu devenir des stars (« A Better Tomorrow » est l’un des épisodes les plus touchants de la série) qu’en déclinant des mood boards ingénieux ou loufoques pour les albums solo les plus emblématiques, la série prolonge l’esprit du Wu, ces rappeurs qui pour mieux raconter leur réalité ont compressé spiritualité des Five Percenters, fantaisie du cinéma des Shaw Brothers et des comic books, mythes mafieux italo-américains, douleur et joie des quarante ans de musique afro-américaine dont ils ont hérité.

En arrêtant la série à la fin du fameux « contrat de cinq ans », RZA s’évite aussi d’aborder tout ce qui a érodé un temps le tranchant du W : les interminables bisbilles internes (pas mises en sourdine dans la série pour autant), le décès d’Ol’ Dirty Bastard, les albums en groupe de qualité variable réalisés tant bien que mal par RZA et Mathematics, l’imbroglio autour de l’œuvre unique Once Upon A Time In Shaolin… Mais qu’importe que la série puisse fâcher les esprits les plus tatillons sur certaines imprécisions : après tout, qu’a été plus brillant par leur inexactitude que les instrumentaux de RZA ?

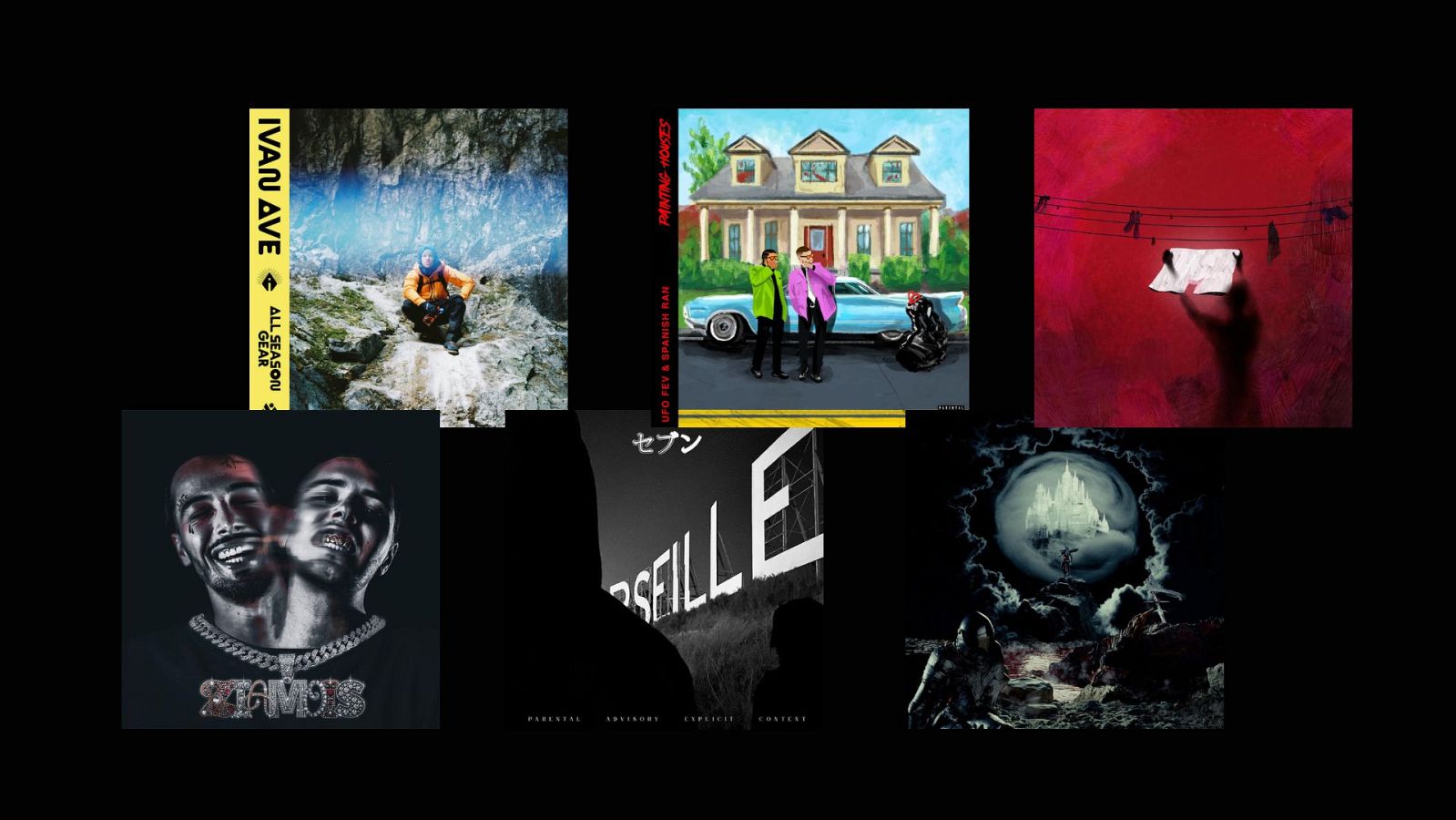

Abcdr du fond Quelques disques plus confidentiels dont la rédaction avait aussi envie de parler

Famille Nombreuse – Ziamois

Avec Ziamois au printemps puis son extension Deluxe cet été, Honey et Fuego ont poursuivi sur la voie de l’absurde qu’ils exploraient avec Les oubliés en 2021 et surtout Zi, déjà très réussi l’an passé. De ce côté-ci de l’Atlantique, s’il est d’usage d’entendre un rappeur raconter de la merde, il est plus rare de croiser un shit talker, un vrai, de ceux qui comme eux « s’entrainent à dire des conneries comme si c’était du sport. »

Or F & H sont passés maîtres en la matière, se tirant la bourre sur vingt titres pour voir qui est le plus con. Largement inspirés par la scène du Michigan, ils en transposent les codes : instrumentaux, flows, et thèmes de prédilection. Au-delà de cette influence majeure, diverses scènes locales américaines et la trap music au sens large infusent dans le rap de Famille Nombreuse, qui consiste en un mélange d’hommage, de rap science et de burlesque. Évidemment, un danger guette : tomber dans la parodie. Le duo joue avec ce risque et passe régulièrement tout près du ravin, mais la multitude de références et la maîtrise formelle des rappeurs ne mentent pas sur leurs intentions. Ce sont des bousillés (ou plutôt des bouZillés, pour reprendre leur slang), qui aiment sincèrement le rap et s’amuser sur des beats. Par conséquent, ils insultent J.Cole et vouent un culte à Pimp C, bref, des types tout à fait équilibrés. La tentation de recenser les name dropping de la mixtape est forte, mais il serait dommage de casser l’effet de surprise qu’ils procurent généralement… Maniant merveilleusement l’art du décalage, le Miel et le Feu font tomber des blases de rappeurs dans une punchline de la même façon qu’ils jettent leurs rimes sur un instru, juste à côté du point de chute prévu. Pissant évidemment au nez des puristes, ils ne manquent pas de revendiquer à la fois leur ignorance et d’étaler leur connaissance, et ne loupent pas une occasion de se faire passer pour plus bêtes qu’ils ne le sont.

Autre élément constitutif de Famille Nombreuse sur Ziamois, la traduction littérale de l’anglais qui s’inscrit dans la construction d’un argot plus large, « Le langage des Zi » : « Tous les mots finissent par Zi, dans mon dicoZi. » Toutes sortes d’incongruités linguistiques parsèment l’écriture du groupe, participant ainsi à le distinguer de la masse. Enfin, point notable, et à nouveau clivant, Ziamois est volontairement provocateur (« J’suis Tariq Ramadan à sa grande époque des mixtapes ») mais drôle, sauf lors de tentatives malvenues d’ironiser sur les violences conjugales. Insulter son cousin de fils de pute, revendiquer que l’on scam sa propre mère ou tabasser un mec parce qu’il s’habille comme Médine en 2005, voilà le genre de stupidités violentes qu’évacuent les deux frères Ziamois. Et ils ne sont pas trop de deux pour exploiter un demi cerveau accidenté : « Raconter que des conneries crois moi que c’est pas simple ! » – B2

Ivan Ave – All Season Gear

Sorte de Devin the Dude scandinave, Ivan Ave s’est construit une belle discographie depuis une dizaine d’années. All Season Gear, sa nouvelle pièce, n’est pas la plus clinquante ni la plus mémorable : il lui manque probablement un morceau qui sortirait du lot, comme ont pu l’être « The Circle » ou « Forks » par le passé. Mais le Norvégien parvient une fois de plus à nous faire passer un moment très agréable en sa compagnie. Comme les précédents, ce nouvel album slalome nonchalamment entre rap et R&B, lorgnant parfois les musiques électroniques, voire le funk ; All Season Gear est un objet difficile à définir mais qui ne demande pas vraiment à l’être. Coller des étiquettes sur les réalisations d’Ivan serait réducteur : la finalité est ici de proposer des ambiances invariablement ouatées et lascives, les registres explorés important finalement peu.

La musique d’Ivan Ave a ça de remarquable qu’elle vous enveloppe sans vous absorber, vous accompagne dans vos différentes activités mais n’entame pas votre concentration. Pourtant, elle n’est pas générique non plus et au terme de l’écoute, il reste toujours quelque chose qui vous amènera à revenir : ici des nappes de synthé (« Post »), là un refrain (« All Season »), plus loin un flow (« Unpack »). Il y a un élément remarquable à relever sur chacun des dix titres d’All Season Gear, qui sont autant d’invitations à chiller. Quelles que soient les circonstances ou la saison. – Kiko

Guapo Cartel – Seven

Quand on pense « rap marseillais », il y a un style qui, en général, ne vient pas tout de suite à l’esprit. À l’exception d’une partie de la carrière d’Alonzo, peu d’artistes locaux ont connu un succès national en s’inscrivant uniquement dans la trap pure et dure – ce qui ne veut pas dire qu’ils n’existaient pas. Comme si la texture sombre et saturée du genre jurait avec le soleil et restait, dans les esprits, à l’ombre des beats uptempo de Jul, ou de la mélancolie prolixe de Soprano. Pourtant, ce ne sont pas les représentants qui manquent. Au cœur du quatorzième arrondissement de Marseille, le duo trappiste Guapo Cartel est bien actif depuis au moins 2016. YLR (Yass La Ruzz) et Niamssey avaient un atout de taille : le beatmaker Fakri Jenkins (auteur du génial « Cactus » des Lyonnais Mini, K-pri et Noma de Lyonzon, et de quelques titres de La Fève), issu du même quartier, La Méditerranée. Ce n’est pas un hasard si ce dernier a d’ailleurs pas mal travaillé avec Alonzo, ou JMK$. Après Gwapshit en 2019, l’EP Hot Water Gwap en 2022 marque par un featuring au titre trompeur « Maman m’a dit » (« t’es un gros menteur comme tous les rappeurs qui disent ‘Maman m’a dit’ ») avec S.Téban, autre représentant local du genre.

En 2023, le duo sort un nouvel EP, sans Fakri Jenkins cette fois, intitulé Seven. Avec eux, pas de reggaeton autotuné ni de reprise de « Barbie Girl. » Plutôt une science entêtante de la trap de la fin des années 2010 telle que 13 Block la maîtrisait, ravivée par quelques évolutions récentes, et une patte à eux, décelable dans de petites intonations, tournures de phrases, et une certaine posture critique à l’égard de leurs confrères. Si ces traits distinctifs s’approfondissent encore musicalement, il y aura clairement de l’espoir dans l’avenir de la scène trap marseillaise. – Manue

UFO Fev & Spanish Ran – Painting Houses

La longue histoire d’amour et de fascination entre le rap new-yorkais et la mafia italienne (plus particulièrement ses représentations cinématographiques) ne semble vouloir jamais finir. Si le film de gangster n’est plus autant en vogue ces dernières années, il reste une source d’inspiration inépuisable pour les MC’s endurcis et classicistes qui fleurissent depuis une large décennie dans l’underground east coast. UFO Fev est indéniablement de ceux-là : un natif d’Harlem d’origine porto ricaine qui narre sans relâche les légendes des projects coincés entre East River et Central Park. Du The Irishman de Scorsese, Painting Houses emprunte quelques lignes de dialogues en guise d’interludes mais surtout l’insularité du monde criminel, l’impossibilité pour son protagoniste de voir une existence et des valeurs en dehors de celles de son environnement.

UFO Fev raconte son histoire familiale et ses péripéties dans les rues de la Grosse Pomme avec précision et élégance, se dépeint en caméléon à l’aise tant derrière un micro que dans une ruelle sombre. Les boucles de jazz de Spanish Ran sont découpées avec juste assez de finesse et quelques bégaiements pour instaurer une ambiance nocturne, lancinante qui cache une menace larvée : un confort apparent qui nécessite néanmoins un regard constant par-dessus son épaule. Painting Houses est un exercice maîtrisé, fruit de nombreuses années d’expérience et de pratiques, mais qui reste assez prudent et refuse par exemple de s’aventurer dans une construction plus conceptuelle: l’imagerie mafieuse reste dans les sentiers battus depuis trente ans et l’emprunt à l’histoire de Frank Sheeran ne se traduit jamais par un storytelling global. Une approche que Al Doe (présent sur le dernier titre) avait su prendre avec Spanish Ran sur les deux volumes de Michelin Stars. Reste néanmoins un album cohérent et immersif, une belle pièce de plus ajoutée aux collections respectives désormais bien garnies de ses auteurs. – Pap’s

FEMTOGO & neophron – NAMELESS BELLIGERENT

« Apothéose : Moment de grande réussite, de plein épanouissement. Partie finale et la plus brillante d’une représentation, d’une manifestation artistique. »

(Dictionnaire de l’Académie française)

FEMTOGO & neophron pouvaient déjà, dans les dernières minutes de 2023, se targuer d’une année impressionnante. Le 7 juin 2023, un premier single, « MKII ». Quelques semaines plus tard, un disque entier sous le nom de baby hayabusa ; Deadly Poison Sting, un succès général, encensé par auditeurs, journalistes et pairs. Une flopée de morceaux sortis uniquement sur SoundCloud, comme « LIE », « 2010 » ou le poignant « ANY MERCY FORBIDDEN ». Pour FEMTOGO, deux apparitions remarquées sur les disques respectifs de amne et abel31 (« UPSMATCH », GENESIS et « moonlight sonata interlude », 4h16). Pour neophron, les productions de quelques morceaux pour 34murphy, Theodora ou Eugene ; deux opus complets aux côtés de Ptite Soeur, dont l’audience ne cesse de croître ; et pour finir l’année en beauté, le beatmaker collaborera même avec Rosaliedu38 sur le tout dernier titre de 24 – la tape tant attendue de La Fève – « SAMESHIT (BONUS) ».

Mais avant ça, dans le temps additionnel, FEMTOGO & neophron lèvent le voile sur une toute nouvelle pièce originale : NAMELESS BELLIGERENT. Six titres, sortis le 27 novembre sans plus de promotion que ça. Un parcours de tout ce que les deux artistes savent faire de mieux, illustré – encore une fois – par le travail du talentueux Holow.

« On va pas s’mentir, c’est toujours sur les pianos, les violons, j’les tords

F.E.M, toujours nasty comme la clique à tu sais qui

Un projet c’est six-cents prod, Neo, j’le rends squelettique »

FEMTOGO – « ANY MERCY FORBIDDEN »