The Geto Boys

We Can’t Be Stopped

We Can’t Be Stopped, le (vrai) deuxième album des Geto Boys, fête ses 25 ans en cette année 2016. Retour sur un classique du gangsta rap à la sauce texane.

En 1991, Brad « Scarface » Jordan ne vit pas encore vraiment de la musique. Pour l’Amérique, Houston et le rap du sud sont toujours considérés comme la cinquième roue du carrosse. Et le gros succès indépendant de Grip It ! On That Other Level, premier album hardcore et séminal de son groupe les Geto Boys (à l’époque composé de Willie D, Bushwick Bill, DJ Ready Red, et Scarface donc), ne suffit pas à changer la donne. Il est toujours coincé quelque part entre la rue et le studio, avec la ferme intention de quitter la première pour s’installer définitivement dans le second. Alors qu’il est en pleine écriture de son premier album solo, Scarface fait écouter quelques-unes de ses compositions à James « J-Prince » Smith, avec qui il travaille en parallèle sur le deuxième album des Geto Boys. Grand manitou du label Rap-A-Lot, J-Prince va à son tour jouer ces morceaux chez Priority Records. Sauf que là, les mecs deviennent fous en entendant l’un d’eux. Comme ils ont déjà ouvert le budget pour l’album du groupe, James a alors l’idée d’inviter Willie D et Bushwick Bill sur le titre en question. Construit autour d’une boucle du « Hung Up On My Baby » d’Isaac Hayes, empli de la paranoïa latente de son interprète principal, « Mind Playing Tricks On Me » allait devenir l’un des plus grands morceaux de rap jamais composé.

Horrifique, halluciné, schizophrène, « Mind Playing Tricks On Me » est de la trempe des classiques absolus. De ceux qui finissent forcément dans le top 10 de n’importe quel amateur un peu éclairé. En instigateur du morceau, Scarface se retrouve à poser sur les premier et troisième couplets. Les images qu’il renvoie, parfaitement psychotiques, sont celles d’un tueur en qûete de repentir : réalité altérée, visions cauchemardesques et rédemption impossible malgré les diverses pensées suicidaires qui viennent tourmenter l’être. Quant à Willie, il est hanté par les cadavres laissés derrière lui, devenus autant de monstres carpenteriens lancés à ses trousses. Enfin, en pleine descente un soir d’Halloween, Bushwick délire au point de s’éclater les poings sur le bitume, croyant tabasser un quidam qui le suivait. Peu de titres sont allés aussi loin dans la représentation visuelle des troubles de l’esprit, et l’influence de celui-ci sera colossale. De Outkast à Freddie Gibbs, de UGK à The Clipse en passant par Biggie Smalls, il a été samplé et cité en long, en large et en travers. Pour faire simple : aucun rappeur d’ici ou d’ailleurs n’a jamais parlé de folie ni de paranoïa sans devoir quelque chose à Scarface ou à ce morceau.

Bien sûr, un titre aussi exceptionnel soit-il n’a jamais suffit à faire un bon album et il va s’agir d’œuvrer pour la suite. DJ Red, pas très ravi de la façon dont l’argent est partagé (en fait, personne ne l’était, mais c’est une autre histoire), quitte le groupe en cours de route et laisse ses trois compères poursuivre le projet. Équipe soudée certes, les Geto Boys sont avant tout une somme d’individualités créée par J-Prince et le label Rap-A-Lot. Preuve en est : la facilité avec laquelle le groupe se déforme et reforme au fil des années, passant du sextuor au duo et comptant au total pas moins de neuf membres différents. Et cela se ressent largement sur disque : parmi les quatorze pistes qui composent We Can’t Be Stopped, neuf sont en fait des solos. Heureusement, ici, c’est le noyau dur du crew qui est à l’ouvrage, et chaque rappeur complète idéalement la panoplie de l’autre. S’ils ne retrouveront à aucun moment la magie de « Mind Playing Tricks On Me » (il faudra pour cela attendre 1996 et le mémorable « Time Taker » sur Resurrection), ils vont bâtir un album d‘une efficacité confondante, sur lequel le temps n’a décidément pas d’emprise.

Avec trois morceaux solos par artiste et seulement trois morceaux communs, We Can’t Be Stopped aurait pu n’être qu’une mauvaise compilation Rap-A-Lot. Il n‘en est rien, tant l’alchimie entre les trois MC’s crève l’écran. Rappeur total, Scarface est le leader naturel du groupe. Il a la voix. Il a la diction. Il a la plume. Et il a surtout des choses à raconter, entre ses histoires de dealers, ses années en hôpital psychiatrique, ses humeurs dépressives et autres tentatives de suicide. Charismatique au possible, Brad Jordan est un personnage à part. Le croque-mitaine de Houston. Une légende en devenir, qui insuffle aux Geto Boys sa paranoïa et sa folie larvées avant qu’elles n’éclatent définitivement dans ses futurs albums solos. Pour le reste, il empile les cadavres dans « Another Nigger in the Morgue », se fait leader du marché de la poudre dans « Gotta Let Your Nuts Hang » et décompresse en donnant quelques coups de reins dans « Quickie ». Voilà qui résume d’ailleurs plutôt bien les activités favorites du trio.

« Aucun rappeur n’a jamais parlé de folie ni de paranoïa sans devoir quelque chose à Scarface »

Si Willie D n’a pas l’épaisseur d’un Scarface, il a pour lui une force d’interprétation qui en laisserait plus d’un sur le carreau. Le mec est un tueur, qui rappe comme il fait « lire ses Nike » à ses adversaires. Il faut l’entendre bouffer le micro sur « Homie Don’t Play That » et plier en deux mouvements les trois temps de l’instrumental (et quelques mecs au passage). Sa prestance trouve son égale dans la virulence de ses propos, qu’il s’agisse de remettre la gente féminine sur un pied d’égalité (« Bitches act like they handicapped, want me to open doors, pull out chair… » dans « I’m Not A Gentleman ») ou de rendre à César ce qui appartient à César (« I sold a lot of records and a lot of people know me, now where is my goddamn trophy ? » dans « Trophy »). Enfin, du haut de ses 1m15, Bushwick Bill est sans doute le plus effronté de la bande. Un peu dingue sur les bords si l’on en croit les déclarations de ses pairs, il n’a pas les qualités d’écriture ou d’interprétation de ses acolytes (ce sont d’ailleurs eux qui écrivent ses textes), mais compense par la démesure de sa folie et l’originalité de son personnage. Il donne ses lettres de noblesse à l’horrorcore avec « Chuckie » inspiré du film du même nom, lance un réquisitoire contre le service militaire obligatoire (quelque peu anachronique compte tenu de la fin de la conscription en 1973) dans « Fuck A War » et donne du plaisir sans compter sur « The Other Level », hymne à l’amour à plusieurs aussi drôle que salace.

Alors finalement, que reste t-il des Geto Boys en tant que groupe ? Le morceau-titre, qui réintroduit les trois lascars et fait le point sur les tentatives de censure dont ils ont été victimes par le passé ; « Ain’t With Being Broke », sur le besoin de produire des billets verts par tous les moyens nécessaires (« I tried to do the right things major, but that didn’t put no food on the table ») ; et « Mind Playing Tricks On Me » bien sûr, dont l’immense succès permit au disque d’atteindre le platine moins d’un an après sa sortie. Autrement dit pas grand-chose. Et pourtant, la cohérence de l’ensemble n‘est jamais prise en défaut. D’abord parce que Scarface, Bushwick et Willie D, même quand ils ne rappent pas ensemble, ont l’intelligence d’aborder des thèmes similaires : le sexe, la drogue, l’argent, la pauvreté, la violence, l’oppression, sans oublier la tension, le stress et la méfiance qui vont avec. Ensuite parce qu’ils délivrent leurs textes dans un langage commun : un argot féroce, outrageant, dépravé, parfois aux limites du grotesque, suffisant pour renvoyer les N.W.A à la pouponnière. Enfin parce que la production est entre les mains d’une équipe de choc : Tony Randle, John Bido et N.O. Joe, qui réalisent un travail d’orfèvre. Les samples soul et funk sont piochés parmi les têtes habituelles de l’époque : Funkadelic, Zapp & Roger, Sly & The Family Stone… mais les boucles en ressortent plus sombres, plus dures, sèches comme des coups de feu. A l’image des paroles, aucun son n’est avenant. Il flotte de la première à la dernière piste un parfum de psychose, une touche d’aliénation qui, quelque part, n’appartient qu’à Houston, Texas.

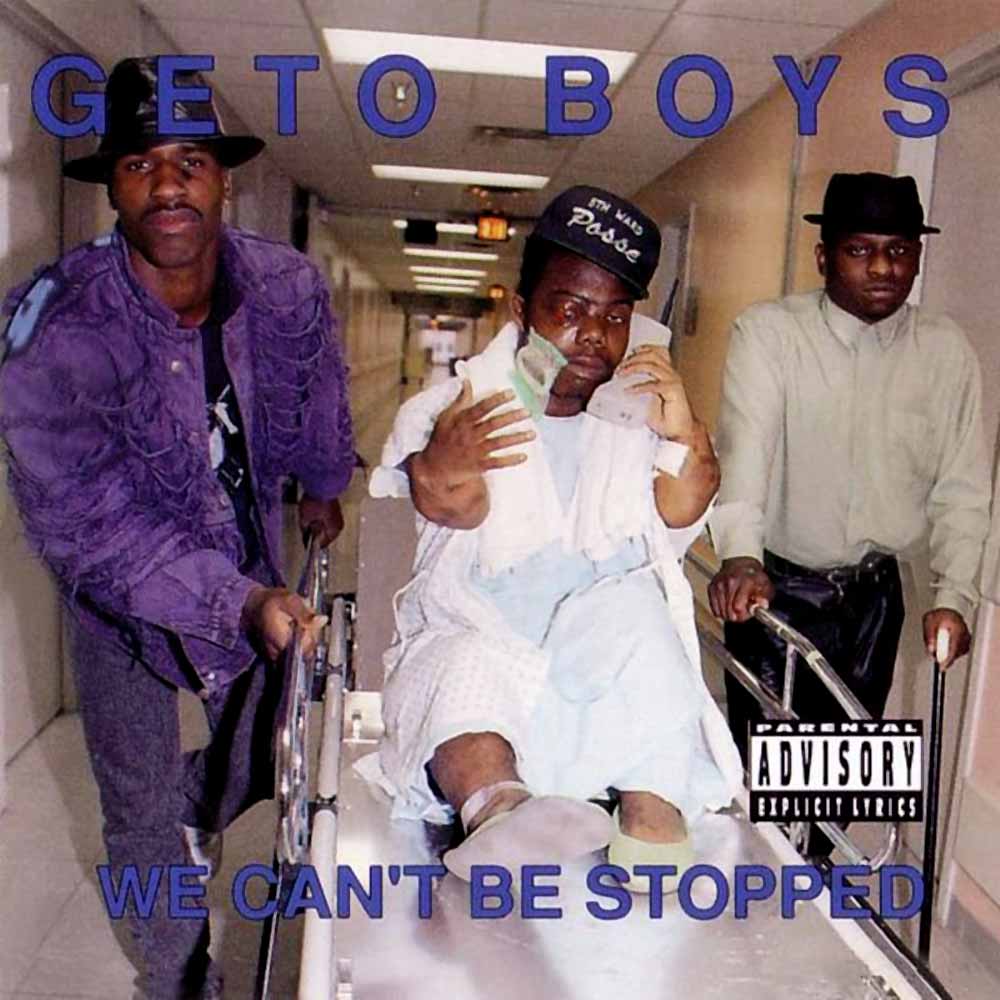

Si les Geto Boys étaient déjà bien connus à l’époque pour leurs propos misogynes, violents, psychotropes et pornographiques particulièrement hardcore, We Can’t Be Stopped est l’album qui grava cette image dans l’inconscient collectif. L’histoire de la pochette constitue à elle seule un monument. En pleine embrouille avec sa copine, Bushwick se fait tirer dans l’œil dans la confusion (une autre version, dont Scarface est convaincu, est que la copine en question lui aurait volontairement tiré dans le visage). Le lendemain, le reste du groupe, leur manager Big Chief et Cliff on-ne-sait-pas-trop-ce-qu-il-fait Budget sont à l’hôpital. Ni une ni deux, Bill est transporté dans le hall dans un brancard qui n’est même pas le sien, Chief lui fait retirer son bandage et Cliff prend la photographie. Malgré, plus tard, les regrets évoqués par Bushwick et Scarface, le résultat est là : l’image choque par sa violence et son instantanéité. Elle contribue à la légende des Geto Boys en assurant définitivement leur street credibility, et devient l’une des plus célèbres du paysage du rap américain. Non sans illustrer parfaitement la force brute de l’album et son titre sans équivoque : rien n’arrête Face, Bill et Willie. Surtout pas une bastos dans la caboche.

Pas de commentaire