Tag Archives: Kanye West

Le 10 février 2004, Kanye West sortait son premier album solo. Sincèrement, vous les avez vus passer ces dix ans ? Pas nous en tout cas. Et pourtant, même si on se souvient de la première écoute de « Through The Wire » comme si c’était hier, il y en a eu du chemin parcouru pour Yeezy. 10 ans qui ont permis à Kanye de devenir plein de choses à la fois : une superstar planétaire, une des plus influentes figures de la pop culture, le père d’une dénommée North et probablement le pire ennemi des designers du monde entier. Surtout, il est désormais à la tête d’une discographie exemplaire, de six albums solos essentiels qui ont tous, à leur manière, laissé une empreinte indélébile. Il a même sorti un album commun avec Jay Z, son grand frère, qu’il regardait avec plein d’admiration et qu’il a littéralement embarqué dans son propre univers le temps d’un disque. C’est donc d’autant plus intéressant de se plonger dans l’époque The College Dropout où Kanye n’était alors qu’un producteur en vogue que tout le monde regardait avec de gros yeux quand il annonçait ses velléités de prendre le micro. Pour célébrer ce disque que nous avions déjà chroniqué à sa sortie, on a donc décidé de travailler en collaboration avec Regis Boussari du collectif Trick’Art. Son hommage au disque nous a tous donné envie d’avoir un sac à dos Louis Vuitton.

Jesus Walks « You know what the Midwest is? Young and restless. »

Même s’il n’en était qu’à son premier album, Kanye West savait qu’il tenait déjà un morceau particulièrement puissant avec ce « Jesus Walks ». La preuve, il avait consacré pas moins de trois clips pour un titre qui lui colle encore à la peau. Kanye a beau être aujourd’hui à des années-lumière du Christian rap de The College Dropout, le troisième single du disque reste une des plus belles références de son C.V comme en atteste sa ligne sur « Otis » (« I made « Jesus Walks », I’m never going to hell »). En 2004, la musique de Kanye semblait déjà partagée entre sincérité et posture visant à défier les médias et l’opinion générale. « They say you can rap about anything except for Jesus » ? Il n’en fallait pas plus pour que le natif de Chicago fasse de la religion un thème central et s’oppose de manière assez frontale aux autres sorties estampillées Roc-A-Fella. « Jesus Walks », c’était aussi et surtout les influences de The Pharcyde et A Tribe Called Quest revisitées par un cerveau ultra-créatif (le morceau comprenait déjà un bout d’autotune !). 10 ans plus tard, Kanye se présente comme un Dieu, plus tout à fait comme un disciple de Jésus, plutôt comme un de ses semblables qu’il n’hésite pas à inviter sur scène. La boucle est bouclée ? – Mehdi

Never Let Me Down « I know they don’t want me in the damn club »

Dix ans après, réécouter le premier album de Kanye West veut aussi dire s’incliner devant un parcours d’une cohésion confondante. D’album plus que solide même si perfectible, The College Dropout est devenu la genèse passionnante d’une star et d’un artiste à tout faire. « Never Let Me Down », par exemple, contient en lui les éclats de tout ce qu’accomplira Kanye les années suivantes. L’évidente alchimie avec Shawn C. Carter, prolongée sur une flopée de titres et concrétisée par un Watch The Throne triomphant. Les mots augustes de J. Ivy, auxquels viendront répondre les divagations christiques de Yeezus. Un fabuleux sens du refrain et du spectacle, qui trouvera son point culminant dans l’extravagance majestueuse de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Cette phrase, « I was born to be different », alors presque anodine et qui aujourd’hui résonne lourdement. Même son titre fait sens. Car si l’intitulé du morceau était tourné en question, la réponse serait, six albums plus tard, strictement négative. Et c’est bien là une formidable réussite. – David²

Slow Jamz « I played Ready For The World, she was ready for some action »

Quel meilleur hommage aux samples de soul qui ont fait la gloire de Kanye dans les années 2000 qu’un titre qui, à peine déguisé sous le prétexte de mimer l’ambiance d’une ballade romantique, est entièrement dédié aux maîtres des rythmes langoureux des décennies passées ? L’instru part d’un rien du tout, d’une boucle vocale qui ne cesse d’enfler à mesure que Kanye peaufine son monstre et y rajoute sans cesse des chœurs, des guitares, des bongos hystériques… Une richesse qui n’empêche pas le morceau d’atteindre le juste équilibre entre sensualité quasi mystique et enthousiasme musical débridé. Si l’on y ajoute une pointe d’humour et quelques phrases marquantes (« She got a light-skinned friend, look like Michael jackson… ») on obtient l’une des meilleures illustrations de sa formule de l’époque. Tout cela sans compter le coup de grâce, cet astucieux contrepied de convoquer la foudre de Twista après un interlude mémorable avec Aisha Tyler, qui jouait alors la copine de Ross dans Friends. Eh oui, le temps passe. Dix ans après, l’hommage aux classiques est lui-même devenu un classique. Tout est toujours histoire de boucle. – David

School Spirit « I’mma get on this TV, mama »

Kanye West a déjà connu plusieurs vies. Mais il a eu deux naissances. La première, celle du Kanye producteur, a eu lieu le 11 septembre 2001, quand il forgeait l’identité sonore de The Blueprint, gravant dans le marbre des intemporels comme « Heart of the city » ou « Takeover ». La seconde, celle du rappeur certain de sa destinée, est venue avec The College Dropout. Une ambition sans limites et une confiance en soi inébranlable valent bien tous les diplômes, en plus d’être un disque fondateur, The College Dropout est un manifeste de l’affirmation de soi. Au-delà des diplômes, des conventions et de l’adversité. « School Spirit » n’est pas le morceau le plus marquant de cette ascension galactique, mais il reste le témoin d’une certaine identité sonore. Où les voix pitchés et les chœurs empruntés à une chorale de Gospel prenaient le pas sur les TR-808, les Taiko drums et les déclarations enflammées à l’autotune. – Nicobbl

Two Words « I should’ve been signed twice »

Trois voix charismatiques pour trois styles très différents. Trois couplets à la chaux vive extraits de trois villes violentes et froides. Une bande son en trois éléments clés : le chœur lyrique et puissant des jeunes d’Harlem, la guitare électrique bétonnée et le violon aérien de Miri Ben-Ari. Au final, un exercice de style, une confrontation entre trois écoles, parfaite synthèse du style Kanye de l’époque. Entre la brutalité frontale du State Property de Freeway et la subtilité post-Native Tongues de Mos Def, Kanye West se confronte aux meilleurs du rap contemporain et prouve qu’il sait se mettre à la hauteur. Même s’il reste encore dans une position de challenger, ce statut entre deux mondes va le propulser sur un trône qu’il a fabriqué pour lui seul. Deux mots : Encore bravo. – Lecaptainnemo

Last Call « I’d like to propose a toast… I said toast motherfucker! »

Pour les dix ans de The College Dropout, le magazine Billboard a publié une rétrospective de l’album, racontée par 26 personnalités différentes, toutes associées au projet. Le grand absent était Kanye West lui-même, mais avait-il vraiment besoin d’en être ? Après tout, son oral history de The College Dropout, il l’a déjà donné. Et c’était à l’intérieur de The College Dropout. Pendant les huit dernières minutes du disque, il raconte toute l’aventure qui l’a amené jusqu’au label Roc-A-Fella : les coups de chance, les faux départs, les instants cruciaux et même quelques secrets de production (les drums de « Izzo » ont donc été volés à Dr. Dre). Dix ans après, ces huit minutes restent un grand moment, à la fois parce qu’elles constituent un récit passionnant et dynamique (le timing des dialogues en arrière plan est parfait), une mise en abîme très bien pensée, mais aussi parce que toute cette histoire paraîtrait aujourd’hui dérisoire si Kanye West, jeune espoir en 2004, n’était pas devenu Kanye West, phénomène pop incontournable. Le monologue en dit long sur le culot du personnage, largement documenté depuis, mais aussi sur sa prescience. – JB

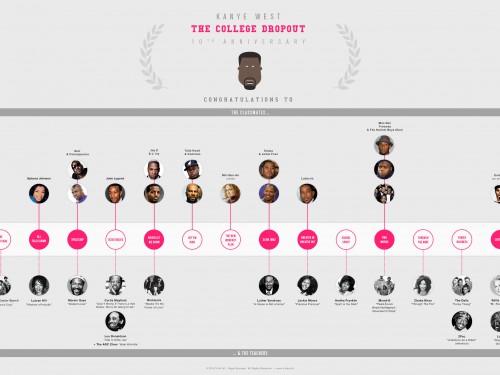

The College Dropout vu par le collectif Trick’Art Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Six mois se sont écoulés depuis la sortie de Yeezus. Six mois passés à détester, aimer un peu, plus trop, y revenir, s’interroger… pour finir par se rendre compte d’une chose. Aborder cet album, même dans dix ans, tiendra toujours plus de la tentative de décryptage que de l’avis définitif.

Les premières secondes d’écoute ont pu susciter un vif dégoût. Puis de l’émerveillement, teinté de perplexité, lorsque débarque cette chorale d’enfants tout à fait improbable. Puis l’aversion, encore. Après « On Sight », c’est un peu flou. On imagine que nombreux sont ceux qui auront coupé quelques pistes avant la fin. À l’exception peut-être de « Bound 2 » et de son sample soulful, seul élément enfin familier auquel se raccrocher dans l’incrédulité latente. Affleure alors cette étrange sensation de n’avoir rien compris à ce qu’il s’est passé pendant un peu moins de quarante-et-unes minutes. Sensation qui se lira aussi sur les visages des caissiers du monde entier, de la Fnac à HMV, au moment de passer le disque, sans visage lui, devant le lecteur de code-barres.

« I showed people that I understand how to make perfect. Dark Fantasy could be considered to be perfect. I know how to make perfect , but that’s not what I’m here to do. I’m here to crack the pavement and make new grounds« .

C’est pourtant évident : quand on est capable de faire My Beautiful Dark Twisted Fantasy, on ne fait pas Yeezus par autre chose que par volonté. C’est cette volonté pure, brute, qui fascine plus encore que l’album ne repousse. Et Kanye West est un artiste trop torturé – ses hurlements déchirants sont là pour le rappeler – pour que sa démarche ne soit pas débordante de sincérité. Kanye West, c’est le John Locke de Lost. Le déterminé, le provocateur, qui fera tout pour ne pas quitter l’île sur laquelle il s’est lui-même installé, peu importe si les autres veulent l’en faire partir. Mais aussi le fragile, qui a failli y rester avant d’être touché par la grâce et de rapper « Through The Wire » la mâchoire brisée. On le déteste parfois, mais on se sent obligé de lui octroyer le respect. On ne comprend pas toujours où il veut en venir, mais on sait qu’il a un coup d’avance. Et surtout, n’allez pas lui dire ce qu’il ne peut pas faire.

L’ego a toujours été une composante essentielle de la musique de Kanye West. Ici, il fera probablement vociférer jusqu’aux plus hardcore de ses fans. « As soon as they like you, make them unlike you » est le motto de Yeezus. Et « I Am A God », avec sa Porsche, ses damn croissants et toute notre compassion pour le serveur, en est le point culminant. Pour autant, il est difficile d’être pleinement happé dans ce tourbillon d’égocentrisme, qui révèle aussi des failles évidentes. Car à l’image de ses sonorités sourdes et acérées, de ses hurlements primaux, le morceau est moins auto-complaisant qu’hyper tendu. C’est tout le déchirement d’un artiste, jeune papa multimillionnaire et quatre-vingt-dix pour cent du temps malheureux – avouera-t-il au New York Times – qui éclate sur le disque. « And all I want is what I can’t buy now« .

De la transparence du contenant à l’opacité du contenu, de son minimalisme sonore aux atours fantasques de sa composition, du lyrisme de ses versets à l’épique de ses tonalités, le sixième album de Kanye West demeure donc un éternel paradoxe. Jusque dans le creux des textes, parfois porno-cryptés (« I’m In It », « Bound 2 »), parfois porteurs de vrais messages (« New Slaves », « Hold my Liquor »), la contradiction est constante. La consistance, au choix rare ou raréfiée. Pour toutes ces raisons, apprécier Yeezus tient du challenge, loin d’être impossible à relever mais qui demande un effort comme la musique n’est pas habituée à en demander. Sans trop se mouiller, on peut supposer que de nombreux ados, porteurs de t-shirts Kanye West et fans des tubes de Dark Twisted Fantasy, n’ont pas dû beaucoup se retrouver dans Yeezus.

Pourtant, cet album est au moins aussi riche que pouvait l’être MBDTF. Il suffit d’écouter « Blood on the Leaves » – parmi d’autres – pour s’en convaincre. Le sample du « Strange Fruit » de Nina Simone, un piano discret, Kanye sous autotune, des cuivres surpuissants qui débarquent non sans rappeler le départ canon de « All of the Lights », des cris déformés… À la différence que ces éléments ne sont cette fois pas superposés, mais juxtaposés. Dans les faits, ils ne se mélangent pas ou peu, et leurs natures disparates nous fait les dissocier immédiatement les uns des autres. C’est le chœur candide de « On Sight » au milieu d’une rave party sous ecstasy. Le chant cristallin de Justin Vernon apposé aux apartés ragga de « I’m In It ». Des cris venus d’outre-tombe dans un morceau en featuring avec Dieu. Quand l’un arrive, un autre part, de manière à ce que tous ne se côtoient jamais trop longtemps. Qu’ils se brisent, s’entrechoquent, explosent en vol. Puis ressuscitent.

D’où cette impression de minimalisme que tout le monde s’est plu à relever. Mais avec son architecture distordue et déstructurée, Yeezus est un vrai bordel organisé, un collage musical à peu près autant baroque qu’il est dépouillé. Un disque métallurgique, pour sa conception résolument industrielle et ses expérimentations scientifiques. Un disque liturgique, pour son aura emprunte de mysticisme et l’acte de crucifixion qu’il représente. Yeezus a ses morceaux de bravoure et ses passages à vide, parfois au sein d’un même morceau. Son Rick Rubin, qui dans l’ombre tire les ficelles et taille dans le gras. Il recèle des mystères bibliques, des moments mémorables mais dont l’ordre nous demeure obscure et insondable. En cela, il représente un puzzle fascinant : ses pièces s’imbriquent parfaitement et ce sont les illustrations, sur chacune d’elles, qui ne sont pas à leur place.

La sensation de passer à côté d’une œuvre, le questionnement, puis la redécouverte et enfin la subite prise de conscience. C’est un cheminement vécu par tous, au détour d’un livre, d’un film ou d’un album. C’est précisément ce cheminement qui semble être au cœur de Yeezus, et dont Kanye West est parfaitement conscient. Voilà pourquoi chaque piste est plus simple à écouter que la précédente, et pourquoi chaque fin de piste est plus simple à écouter que son début. Voilà comment l’électrique et le chaleureux, « On Sight » et « Bound 2 », peuvent se côtoyer naturellement sur un même album. Voilà la raison de ces moments suspendus en bout de parcours : l’envolée majestueuse de Frank Ocean dans la dernière partie de « New Slaves », les guitares synthétiques en roue libre à la fin de « Hold My Liquor »… Voilà pourquoi Yeezus, pour peu qu’on lui en donne la chance, peut rapidement passer du statut de vilain petit canard d’une discographie globalement parfaite à celui de disque majeur.

« And then I realized… like I was shot… like I was shot with a diamond… a diamond bullet right through my forehead. And I thought : ‘My God, the genius of that, the genius, the will to do that’. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure« .

Alors non, Yeezus n’est peut-être pas le meilleur album de Kanye West. Mais son meilleur ? Il parait difficile d’en douter. Et on prend les paris, ce n’est pas l’intéressé qui vous dira le contraire.

La série des prometteuses mixtapes Finally Famous qui lui avaient permis de fidéliser un solide cercle d’internautes. Un premier album qui s’en était tiré avec la mention « Bien mais peut mieux faire ». Une des rimes les plus embarrassantes de ces dernières années en ouverture du tube de l’été 2012. Une dernière mixtape sortie l’année dernière et intitulée Detroit qui avait réconcilié Big Sean avec quelques-uns de ses détracteurs les plus acharnés. Voilà, à peu de choses près, le contexte dans lequel sort Hall of Fame, le deuxième album solo de Big Sean. Album auréolé, en plus, d’un buzz inattendu suite à la mise en ligne de « Control », morceau non retenu sur le disque dans lequel Kendrick Lamar lui vole la vedette le temps d’un couplet qui a agité le petit monde du rap des jours durant.

Une fois arrivé au bout de l’écoute de Hall of fame, un premier constat s’impose. Une heure de Big Sean, c’est long. A la manière des blockbusters présomptueux qui investissent les salles obscures et éprouvent un mal fou à passer sous la barre des deux heures, Big Sean aurait gagné à aérer un album qui frise parfois le remplissage. Un morceau comme « World Ablaze » constitue l’exemple typique de ces morceaux que Big Sean est capable d’écrire les yeux fermés mais qui surchargent inutilement l’album. On se surprend même à imaginer le rappeur de G.O.O.D Music enchaîner l’enregistrement de ses morceaux en studio avant de leur donner un titre hasardeux (« Toyota Music ») une fois ceux-ci terminés.

Placé sous le thème de la réussite, Hall of fame multiplie les roulements de mécaniques avec un sens de la théâtralité certain. Imagerie clinquante et phrasé princier, le disque est une plongée classique dans la vie d’un nouveau riche. Seulement, Big Sean déroule le fil de sa vie sans qu’une once d’émotion ne vienne pimenter l’ensemble. Big Sean est riche, Big Sean couche avec énormément de filles, Big Sean fait la fête et Big Sean est largement satisfait de cette vie. On pourrait s’en contenter si le manque d’originalité du récit était compensé par quelques prouesses derrière le micro. Seulement, entre les rimes maladroites (« I’m rocking chains everyday, so you know I slave« ) et la monotonie du débit, l’auditeur peine à être conquis. Si bien que plus on avance dans l’album et plus on en vient à se convaincre que Big Sean est un rappeur à gimmicks (les refrains de « MILF », « 10 2 10 » ou « Mona Lisa »), incapable de se mettre au niveau de son entourage.

Autre rappeur lambda à l’entourage essentiel, The Game avait malgré tout réussi à se rendre captivant en devenant une sorte de bête de foire atypique, citant plus de dix noms par morceaux tout en phagocytant le style de ses invités avec un mimétisme troublant. Et par un tour de magie encore inexpliqué, il parvenait à tenir la dragée haute à des confrères pourtant intrinsèquement plus doués que lui. Ici, hormis Lil’ Wayne qui livre le service minimum, les invités, qu’il s’agisse de Nas, Nicki Minaj, Jeezy ou Kid Cudi, volent quasi systématiquement la vedette à un rappeur qui ne parvient pas à imprégner son disque d’une véritable identité.

Si Hall of fame demeure malgré tout un disque qui se laisse écouter, c’est principalement grâce à No I.D et Key Wane, respectivement présents sur cinq et quatre pistes. En pleine forme, le vétéran de Chicago sort du lot avec le dyptique « First Chain »/ »Sierra Leone » quand Key Wane, entre la prod vaporeuse de « Nothing is stopping you » et le souffle épique qu’il insuffle sur « It’s time » marque encore des points. Pas en reste, le duo de Da Internz, déjà derrière le tube « Dance (A$$) » sur le premier album, concoctent l’ultra-efficace « Mona Lisa » et l’entêtant « MILF » (qui contient également un couplet hallucinant de Nicki Minaj qui s’imagine en mère de famille complètement irresponsable). Impossible de ne pas mentionner « 10 2 10 » qui a d’ailleurs nourri des rumeurs de co-production de Young Chop tant l’instrumental paraît sortir du Finally Rich de Chief Keef.

En dépit de toutes les ambitions affichées par Big Sean, Hall of Fame pose davantage de questions sur son avenir qu’il n’apporte de confirmations. Avec une formule aussi émoussée, on se demande en effet si le rappeur parviendra à se réinventer, un peu à la manière d’un Mac Miller qui a envoyé valser l’image qui lui collait à la peau à l’occasion d’un Watching movies with the sound off surprenant. Hall of Fame est un de ces albums à gros budget, bien construits mais dont la tête d’affiche est parfaitement interchangeable. La preuve : on aurait souhaité à plus d’une reprise que certaines productions atterrissent dans les mains d’un autre MC. Cela dit, le disque réussit au moins le pari du divertissement et représente même l’archétype de ce à quoi ressemble un disque mainstream en 2013.

Yeezus, le sixième album de Kanye West, est sorti hier. Pour les disques très attendus, la réaction à chaud est un sport national sur le web. Pour Yeezus, album chaotique et provoc’, elle ne pouvait être que bouillante. Kanye West trace une nouvelle fois une ligne dans le sable, et le jeu consiste à savoir de quel côté chacun va se ranger. Plutôt qu’établir une critique ferme et définitive du disque, exercice vain pour un projet aussi casse-gueule, trois de nos valeureux rédacteurs n’ont pas résisté à l’envie de débattre du disque fraîchement sorti. Une discussion volontairement décousue et des avis pas tout à fait dégrossis, donc parfaitement alignés avec la direction artistique de l’album. Verdict ?

JB : J’aime bien ce disque. On a l’impression que Kanye West s’est éclaté le crâne contre une pyramide en verre, ça a ouvert une faille et maintenant on peut voir tout ce qui se passe à l’intérieur de sa tête. Il y a des cris, des lambeaux de Chicago, quelques souvenirs de ses albums précédents, presque aucune trace de son enfant (ni de sa femme)… C’est une espèce de cauchemar partagé, c’est pas très joli, je sais pas si j’aurai envie d’y revenir, mais j’apprécie le geste.

David : Je te rejoins sur le beau geste, mais cet album n’est pas agréable.

JB : Si l’album était « agréable », ce serait un échec !

Mehdi : On dirait un acte quasi-suicidaire. My Beautiful Dark Twisted Fantasy l’avait quasiment réhabilité après l’incident Taylor Swift, il s’était confondu en excuses sur Twitter, les critiques étaient unanimes… Et voilà qu’il rechute, comme s’il ne pouvait pas s’empêcher de se mettre en danger. Il n’y a rien d’évident dans ce disque. Hormis « Black skinhead” et « Blood on the Leaves », tous les morceaux demandent un effort. Il y a un côté « Je n’en fais qu’à ma tête ».

David : Oui, c’est un caprice d’enfant roi cet album.

Mehdi : Et il n’essaie plus d’être un grand rappeur. Tu as l’impression qu’il s’est appliqué pendant des années à soigner ses couplets pour enfin être reconnu et qu’il lâche complètement la pression maintenant. Comme s’il était arrivé au bout de sa formation, pour reprendre la thématique des premiers albums. Honnêtement, je n’ai aucune clé pour décoder un titre comme « I’m in it ».

JB : Il ne fait plus du rap, il fait du design. Le type vient de clasher l’interface de YouTube ! Je trouve ça formidable.

« Tu as l’impression qu’il s’est appliqué pendant des années à soigner ses couplets pour enfin être reconnu, et qu’il lâche complètement la pression maintenant. »

Mehdi

Mehdi : Récemment, je discutais avec quelqu’un qui reprochait à Kanye de se prendre pour Prince ou Michael Jackson alors qu’il n’en aurait pas le talent. Qu’il ait le talent ou pas, on s’en fout finalement. C’est important que des artistes, de temps en temps, arrivent avec des ambitions aussi démesurées et élargissent ainsi le spectre.

JB : Il faut aussi se faire à l’idée que c’est le sixième album de Kanye West, et qu’il a opéré une mini-mutation à chaque album. C’est un rappeur qui commence à avoir une longue discographie, et dans les longues discographies, y a des albums majeurs, des albums mineurs, des curiosités, des ratés…

Mehdi : On parle toujours de Purple Rain et de 1999 mais Prince a sorti plus d’une vingtaine d’autres albums qui ont parfois été oubliés.

JB : Si on attend un sans-faute à chaque album, on va être déçu. À mon avis, Kanye lui-même est en paix avec l’idée d’aller droit dans le mur, de temps à autre. Je suis d’ailleurs curieux de voir comment l’album va se vendre, et si jamais il fait un flop, comment il va réagir. Kanye entre dans une phase où ça va devenir compliqué d’être à la fois ultra-expérimental et ultra-populaire, mais j’ai pas l’impression qu’il veuille abandonner l’un ou l’autre.

David : Sans single exploitable, les ventes ne pourront pas exploser, sauf surprise. Et il y aura beaucoup de critiques négatives. Je l’imagine bien se braquer, crier au scandale, jouer l’incompris, faire du Kanye quoi. Il veut provoquer et faire chier le monde, mais qu’on l’encense malgré tout.

Mehdi : Le disque me fait penser à un de ces films de Robert Altman dans lesquels on a une pléiade de stars qui sont tous relayés au second plan derrière l’intrigue. The Player ou Gosford Park ressemblaient presque à des dîners mondains et, pourtant, Altman réussissait à maintenir une cohésion et à faire en sorte que rien ne soit plus important que son sujet. Sur Yeezus, on croise Daft Punk, Kid Cudi, RZA, Rick Rubin, Chief Keef, Bon Iver ou Frank Ocean et, pourtant, Kanye reste toujours au centre des débats. L’intrigue c’est lui, depuis le départ.

JB : Tes comparaisons avec le cinéma me donnent toujours la larme à l’œil mais tu vas un peu loin ! En parlant de Daft Punk : l’autre jour sur France Inter, les mecs racontaient que c’était cool de pouvoir vivre incognito à Paris, pendant que dans le New York Times, Kanye rappelait la dernière fois où il a pu se promener dans un magasin sans qu’on le reconnaisse. Les mecs peuvent faire du vélib tranquille, là où Kanye peut même pas se cogner la tête sans que le monde entier éclate de rire. J’aimerais beaucoup savoir ce que ces trois-là se racontent quand ils se retrouvent en studio.

Mehdi : J’aimerais surtout savoir ce que Élodie Bouchez et Kim Kardashian se disent lorsqu’elles accompagnent leurs maris en studio.

JB : Le seul truc qui me gêne un peu, mais que je trouve limite touchant, c’est que tu sens toujours cet effort chez lui. Il ESSAIE d’emmerder le monde, il ESSAIE d’être un artiste sans compromis, mais malgré tout ça ne fonctionne jamais entièrement. C’est un peu comme son passage au Saturday Night Live : le mec hurle, il transpire, mais il prend quand même soin de censurer les gros mots. En même temps, j’apprécie qu’il essaie, et j’aime le paradoxe. Même si c’est maladroit, même si c’est surjoué, y a l’ambition de faire quelque chose de grand. Et ça, je respecte.

David : Ce qui est le plus intéressant, c’est effectivement l’ambition de l’album. C’est tellement rare les disques avec de grandes ambitions. C’est ce qui sauve Yeezus du naufrage pour moi. Parce que musicalement, c’est trop bordélique, trop gueulard, trop tout. Sur The College Dropout, il balançait « I use my arrogance as a steam to power my dreams », mais maintenant j’ai l’impression que l’arrogance n’a d’autre but qu’elle même, qu’elle est devenue le spectacle.

JB : Il y a plein de beaux moments, quand même. Dans « Blood on the Leaves », le sample de Nina Simone, couplé à l’autotune, couplé aux gros cuivres synthétiques à la No Limit, je trouve ça mortel.

David : La dernière minute ruine le morceau. L’autotune à la fin ferait fait passer 808s & Heartbreak pour un chef d’œuvre de chant. De toute façon, l’autotune pour un album qui se veut dépouillé, punk, etc. je trouve que c’est une erreur.

Mehdi : Il y a un côté bordélique, désaccordé qui, finalement, concorde bien avec l’esprit « révolté » qu’il cherche à insuffler tout le long du disque. Ça peut aussi bien donner un morceau bancal comme « Guilt trip » qu’une pièce aussi atypique que « Send it up ». Ça peut faire sourire de voir Kanye West s’ériger en rebelle, mais musicalement, il y a des prises de risques étonnantes. Ça fera hurler les nostalgiques de College Dropout mais c’est sûrement son disque le « plus conscient ». Un morceau comme « New slaves » délivre un vrai message.

« C’est tellement rare les disques avec de grandes ambitions. C’est ce qui sauve Yeezus du naufrage pour moi. »

David

JB : En même temps, il a toujours joué la carte de la prise de risque un peu trop appuyée. « Jesus Walks », c’était Kanye West qui disait « Regardez, je suis chez Roc-A-Fella mais je fais un single sur JÉSUS. » Aujourd’hui il fait la même chose, mais le son autour est différent. Si Nas avait fait le même album, ça m’aurait étonné. Mais venant de Kanye, c’est presque normal. Il est dans son rôle, surtout après 808s & Heartbreak.

Mehdi : Commercialement, c’est quand même très risqué. Autant un rappeur peut se permettre un album expérimental de temps en temps, autant c’est extrêmement risqué pour une popstar comme Kanye. Est-ce que, dans leur registre, une Lady Gaga ou une Beyoncé pourraient se permettre un disque comme celui-ci ? Sûrement pas alors que, même s’il n’a pas leur chiffres de vente, il a un statut assez proche.

JB : Ce truc de la prise de risque, c’est quand même très à la mode. Jay-Z et Beyoncé sont à fond dans ce délire-là, et ça sonne un peu creux d’ailleurs.

Mehdi : A la mode sans doute mais Kanye va quand même beaucoup plus loin qu’eux. Quand Beyoncé ou Jay-Z se mettent en « situation de risque », ça reste très calculé et assez épisodique. Kanye, sur un plan purement commercial, il y a un vrai risque. Quasiment pas de promo, pas de clip, album sorti du jour au lendemain, aucun véritable single… Bien sûr, c’est aussi une stratégie et peut-être qu’elle sera payante d’ailleurs. Mais en 2013, sortir ce disque dans ces conditions, je trouve ça franchement risqué et même assez courageux.

JB : No Marketing Strategy Is The New Marketing Strategy.

Mehdi : Il y a aussi quelque chose qui tranche avec les albums précédents. Late Registration, par exemple, était un disque extrêmement riche. Pareil pour MBDTF où chaque morceau était extrêmement « consistant ». Là, même s’il y a plusieurs idées qui se télescopent parfois dans un morceau, il y a un minimalisme assez nouveau.

David : Je suis le seul à trouver que ce minimalisme est pas maitrisé ? Pour moi la plus grande réussite du disque, c’est “Bound 2”, pas pour l’aspect soulful, mais parce qu’on retrouve le Kanye super à l’aise, et aussi parce que c’est l’un des rares moments ou le minimalisme est bien géré. Même si avec un sample qui déroule sans beat, on peut pas non plus crier au génie.

JB : C’est pas maitrisé parce que c’est un album volontairement fait à l’arrache. Sans la date de sortie du 18 juin, il serait probablement encore entrain de le retoucher à Hawaï. J’aime bien cette idée : à quelques jours près, on aurait pu avoir un album deux fois plus long, avec un artwork différent, d’autres invités… Toute cette histoire de Rick Rubin qui débarque en dernière minute pour trancher dans le vif, ça tue ! L’un des défauts de Kanye, c’est que c’est un accumulateur, il est souvent dans la surenchère d’arrangements. « We Major », c’était une vraie pièce montée. Pareil pour certaines longueurs de MBDTF. C’est vraiment bien qu’il ait fait le chemin inverse cette fois-ci.

David : Ça sent surtout le sauvetage au dernier moment. Au final, la brièveté du disque ne cache pas ses faiblesses : une fois écartés les morceaux vraiment pénibles, ça fait un peu court. Dix morceaux, c’est bien quand tes dix morceaux sont en béton armé. Là j’arrive à la fin, avec les deux meilleurs titres qui s’enchaînent et je suis frustré de ce que le disque aurait pu être.

« Je sais pas si Kanye West a envie qu’on bouge la tête. Je pense qu’il préfèrerait qu’on se l’arrache. »

JB

JB : N’empêche, ça doit être la première fois que Rick Rubin supervise un album Def Jam depuis son départ du label, et ça c’est très cool. En creux, ça montre presque la trajectoire qu’aurait pu prendre le label s’il était resté aux commandes (un album de DMX produit par Rick Rubin !) Ça me fait penser que, l’autre jour, j’ai acheté Loso’s Way de Fabolous, et franchement, autant j’aime le rap de série B, autant ça reste un produit hyper-standard. Dans ce contexte-là, c’est bien qu’un disque comme Yeezus existe.

Mehdi : Je tiens à préciser que j’adore Loso’s Way.

David : C’est vrai que l’intervention de Rick Rubin tue, mais c’est l’anecdote qui tue, pas le résultat qui en découle. C’est le contexte et les intentions qui ont présidé à l’élaboration du disque qui sont intéressants, et pas la musique elle-même. Pour faire un parallèle avec un domaine cher à Kanye, c’est comme dans l’histoire de l’art, quand les tableaux ont totalement cessé d’être représentatifs pour n’être plus que conceptuels et abstraits. C’est moderne, osé, intelligent à plus d’un titre, mais ce n’est pas plaisant. Je n’ai pas envie d’y revenir par gourmandise, par plaisir naïf, juste pour apprécier les sensations que ça me procure. Yeezus, pour moi, c’est un de ces albums « intéressants », mais qu’on n’a pas réellement envie d’écouter. On a besoin de ces albums-là, bien sûr, mais au final je préfère me mettre Loso’s Way et bouger la tête sur Fabolous qui me parle de Pachanga.

JB : Je sais pas si Kanye West a envie qu’on bouge la tête. Je pense qu’il préfèrerait qu’on se l’arrache. Et ça aussi, ça a une certaine noblesse.

David : Oui carrément. Là-dessus, je ne dis pas qu’il a raté son objectif. Juste que cet objectif ne me séduit pas.

Mehdi : Le disque ressemble à un cri : pas toujours agréable, dur à entendre mais salvateur et nécessaire. Je pense qu’au-delà de l’attitude, Kanye avait vraiment besoin de sortir ce disque. « I’d rather be a dick than a swallower« . Cette posture de gros connard a peut-être encore plus de sens aujourd’hui. C’est comme si après avoir tenté de réintégrer la grande famille de l’establishment avec le dernier album, il envoyait tout valser avec celui-ci. « Je suis un connard et je vais continuer à dire ce que vous ne voulez pas entendre. » J’ai envie de croire que c’est plus de la naïveté qu’une posture, qu’il se croit vraiment en mesure de changer les choses.

David : Le type est passé de champion à pharaon pour finalement se décrire comme un dieu. Et le dernier stade de cette transformation n’est pas forcément le plus beau.

JB : Même s’il est dans une posture, c’est pas grave, on le connaît maintenant. Il veut être l’œil du cyclone, donc obligatoirement il doit tout exagérer. Quand il pousse un cri, c’est pas juste pour le sortir de lui-même, c’est pour que le monde entier l’entende. Et il peut aller encore plus loin. Il y a quelques mois, une rumeur racontait qu’il comptait faire tout un album à base de cris d’animaux. C’est ça qui est passionnant chez lui : c’est le mec qui peut faire un blockbuster, et c’est le mec qui peut faire un album animalier. C’est la guérilla et la Fashion Week. C’est du paradoxe constant. Et honnêtement, je le trouve encore un peu timide, y compris sur Yeezus. Il y a encore plein de choses familières sur cet album, il a pas encore fait sauter le dernier verrou. Il fallait plus de cris d’animaux ! Et c’est ça qui est excitant : se dire que ce rappeur établi, sur-exposé, avec six albums dans les pattes, n’a pas encore tout donné.

Mehdi : Par contre, faut vraiment qu’il arrête avec le ragga.

Le séquençage

Le show a été pensé comme un greatest hits monumental des catalogues de Jay-Z et Kanye West. Jay-Z seul. Kanye seul. Jay-Z avec Kanye producteur. Kanye West featuring Jay-Z… Leur imbrication donnera lieu à des enchaînements mémorables. En tête : l’arrivée de Jay-Z sur « Diamonds from Sierra Leone » (sans doute l’un des meilleurs couplets de sa carrière), Kanye dans le rôle du flic sur « 99 Problems », la transition « Big Pimpin' » / « Goldiggers »… Autre excellente idée : la décision d’utiliser l’instrumental de « Angels » pour « Where I’m from ». Une façon astucieuse d’aligner le morceau, vieux de quinze ans (mais repris l’année dernière par Puffy et Rick Ross), avec le futurisme baroque de Watch The Throne.

Le contraste Jay-z / Kanye West

Ce n’est pas seulement la complémentarité des répertoires qui a fait la qualité du spectacle, mais aussi le contraste des personnalités : un Jay-Z impérial, dissimulant les années de pratique aguerrie sous une nonchalance élégante, et un Kanye félin, le visage constellé de sueur, dont les traits prendront parfois une forme littéralement monstrueuse sous l’effet des jeux de lumière. Cette dichotomie fascinante sera judicieusement illustrée par les gros plans projetés sur les énormes écrans géants qui surplombaient la scène. Deux écrans séparés.

L’héritage musical

Les invités invisibles de la tournée Watch The Throne s’appellent Louis Armstrong, Otis Redding, Michael Jackson, James Brown ou Frank Sinatra. Ça n’était pas nécessairement évident par le passé, mais les samples utilisés par Jay/Kanye sont devenus avec le temps des outils pour affirmer leur appartenance à la grande tradition de la musique populaire américaine. Impression confirmée par la présence discrète, avant le concert, de samples originaux (notamment ceux de « Luchini » ou « Guess who’s back »), glissés en fond sonore, comme une note d’intention du spectacle à venir.

Le record

Sur Twitter, dans le torrent de commentaires qui a accompagné le show, certains se sont offusqués que « Ni**as in Paris » soit joué onze fois d’affilée (oubliant au passage que ce rappel-marathon avait été précédé d’un show de deux heures et une quarantaine de morceaux). C’est sûr, Jay-Z et Kanye auraient pu se contenter de faire un rappel standard. A la place, ils ont crée un rituel absurde, une compétition surréaliste dont ils sont à la fois instigateurs et victimes consentantes. L’expérience est idiote, interminable, éreintante et terriblement jouissive, à condition d’être sur place et de bien vouloir jouer le jeu. L’expliquer reviendrait à vouloir donner un sens à l’expression »Going gorillas » : personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais ça fait péter un câble à tout le monde. Demandez à Will Ferrell.

Les symboles

Il y a quelques mois, nous déclarions Watch The Throne »album rap conscient » de l’année 2011. Non, ce n’était pas une blague, et le spectacle de vendredi a achevé de nous en convaincre. Au fil du show, il y avait quelque chose de profondément perturbant dans ces images de savane, d’émeutes, de bombe atomique et de cérémonies du Ku Klux Klan. Quelque chose d’inspirant dans ce drapeau géant et cette casquette des Brooklyn Nets, symbole ultime d’un rêve américain transformé en motivateur universel. Et quelque chose de carrément flippant dans ces trous humains s’effondrant sur eux mêmes pendant les reboots compulsifs ( »Again ! ») de « Ni**as in Paris ». Les images choisies sont peut-être familières dans le décorum pop (la guerre, c’est mal, peu importe le chanteur), mais une sensation de violence abstraite et de décadence inéluctable traversait quand même le spectacle. Au final, la réalisation live de Watch The Throne ne fait qu’en amplifier les étranges paradoxes.

Le design

Bien sûr, il y avait des effets spectaculaires : les lasers ponctuant les notes de piano de « Runaway », les crachats de flamme qui chauffaient les visages des spectateurs jusqu’aux derniers gradins, ou ces impressionnantes plateformes jumelles criblées de cristaux liquides. Kanye l’avait prouvé lors du Glow in the Dark Tour : il est un excellent designer scénique. Mais là où le show aurait pu être froidement millimétré (comme celui de Sade au même endroit un an plus tôt), Jay-Z et Kanye ont su apporter à leur démonstration de force une vraie dimension chaleureuse. Quand ils ont rappé « New Day » assis côte à côte sur un banc imaginaire, on avait presque l’impression de traîner dans le même square qu’eux.

Le drapeau

Difficile de resituer à quelle itération de « Ni**as in Paris » c’est arrivé. La huitième ? L’avant dernière ? Jay-Z et Kanye qui demandent aux spectateurs de leur faire passer deux drapeaux français : l’un pour Jay-Z qui l’enroule autour de son poignet, l’autre pour Kanye qui se met dos au public pour le brandir au dessus de lui sous les ovations de la foule. Deux rappeurs américains ont donc réussi à provoquer un moment d’unisson patriotique autour d’un symbole bleu-blanc-rouge habituellement détesté. Alors oui, leur France à eux commence et finit peut-être dans une suite du Meurice, mais il n’empêche, la puissance de l’instant nous a jeté à la figure une question bien embarrassante : pourquoi aucun rappeur français ne pourrait oser le même geste sans se couvrir de quolibets ou de ridicule ?

L’inconnue

Le répertoire bourré de hits, l’attitude flamboyante, les moyens logistiques haut de gamme… On peut rationaliser le succès de Jay-Z et Kanye West de mille et une manières. Mais ce qui les place définitivement au dessus de la mêlée, c’est qu’ils sont les rares artistes du rap à rester inexplicables. Pourquoi Jay-Z commande une arène entière comme il discuterait avec un pote ? Qu’est-ce qui pousse Kanye West à passer vingt minutes seul, à autotuner son cœur brisé en haut d’une plateforme mécanique ? Comment revenir d’un tel appétit de record, et y retourner de soir en soir ? Et qu’est-ce qui peut bien se cacher sous cette foutue scène hors de prix ? Au fond, le fantasme illuminati autour de Jay-Z et Kanye West n’est rien d’autre que le négatif caricatural de leur force la plus profonde : celle d’être les derniers vrais mystères du rap.

En 2004, à la sortie de son premier album The College Dropout, l’identité de Kanye West reposait sur un contraste amusant : recruté sur le label Roc-A-Fella, le producteur était alors le garçon bien élevé au milieu d’une meute de rappeurs rugueux. Auréolé pour sa production consistante pour Jay-Z, Alicia Keys ou Ludacris, Kanye restait encore cet outsider de Chicago qui avait mis à jour l’esthétique bon esprit de la Native Tongue. Il allait devenir bientôt un rappeur-paradoxe, capable de réciter par cœur un album entier d’A Tribe Called Quest tout en faisant briller sa joaillerie.

Ce contraste initial s’est progressivement transformé en tension au fur et à mesure que Kanye West a gravi quatre à quatre les marches de la culture pop. En voulant tout incarner en un seul homme – mégaphone politique, prescripteur de tendances, star planétaire – il s’est crée une image quasi-bipolaire. A la sortie de 808’s & Heartbreak en 2008, Kanye West a ainsi entamé sa dernière mue : producteur-devenu-rappeur-devenu-icône-devenu-mec-brisé. Le disque était basé sur une double séparation : la mort de sa mère et la fin d’une relation amoureuse. Puis vint en 2009 l’ultime dérapage : cette débâcle médiatique qui l’a vu enfreindre les lois de l’entertainment en allant commettre un attentat éthylique sur la jeune chanteuse Taylor Swift devant les caméras d’MTV.

La pantalonnade a été suffisamment commentée et parodiée pour que Kanye West puisse tomber dans le piège de l’album-rédemption après plusieurs mois d’exil volontaire. Rien de tout ça n’est à déplorer dans My Beautiful Dark Twisted Fantasy, son cinquième disque en six ans. L’affaire Taylor Swift lui offre au contraire une occasion en or de renforcer son image de diva-monstre. De l’iconographie tordue de la pochette jusqu’aux morceaux eux-mêmes (« Runaway », « Monster », « Hell of a life »), Kanye débarque tel le phénix, avec l’ambition définitive de bâtir des Œuvres d’Art Grandioses qui brilleront de milles feux tout en écrabouillant la critique alentour. Bien plus cool que de plates excuses.

Sorti de sa période Murakami/Daft Punk immortalisée dans Graduation, Kanye West a développé pendant l’après-Taylor un attrait nouveau pour l’Ancien, en plus de sa folie du design, de la mode et des avant-gardes. Une démarche fétichiste qu’il avait déjà commencé à mettre en œuvre dans 808’s & Heartbreak, en mélangeant des instruments de technologies et d’époques diverses (autotune, rythmiques tribales, TR-808) pour la simple beauté du geste. Ce goût du mélange improbable sous-tend également My Beautiful Dark Twisted Fantasy, où les éléments sonores semblent avoir été pensés comme autant d’accessoires dispatchés au milieu d’un décor baroque : les intonations british de Nicki Minaj, un violoncelle pleureur, un sample dissonant de RZA, des cuivres Rocky-balboesque… C’est, sur tout un disque, l’idée développée dans le clip de « Power » : un tableau vivant avec, en son centre, l’insolence abrasive d’un rappeur à part.

Les invités aussi sont à considérer comme des instruments à part entière, et Kanye fait preuve d’une grande habileté et d’une bienveillance certaine pour leur faire trouver leur juste place. Rick Ross se voit ainsi dérouler le tapis rouge (« Devil in a new dress ») pendant que Jay-Z semble, peut-être pour la seule fois de sa carrière, véritablement atterré dans « I’m so appalled ». Les deux titres sont issus des G.O.O.D. Fridays, ces jam-sessions ultra-select – mais téléchargeables gratuitement – que Kanye West organise depuis la fin de l’été. Un symbole de son esprit collectif qui trouve son aboutissement dans le monumental « All of the lights », spectaculaire compression d’egos et de cordes vocales (le titre convie une douzaine d’invités dont Rihanna, Alicia Keys et Elton John). Derrière l’apparent narcissisme, Kanye West aime ses invités, et il les aime peut-être davantage que sa propre voix. Qui l’eut cru ?

« Derrière l’apparent narcissisme, Kanye West aime ses invités, et il les aime peut-être davantage que sa propre voix. Qui l’eut cru ? »

Plus encore que dans Late Registration et ses gros arrangements de cordes, le Kanye West nouveau a cumulé suffisamment de pathos et de hargne pour être parfaitement synchro avec son arrière-plan musical. Bien sûr que Kanye en fait des tonnes, mais il prend son métier beaucoup trop au sérieux pour ne pas avoir conscience qu’il est censé en faire des tonnes. Chez lui, la grandiloquence est grandeur. Une grandiloquence aussi maîtrisée que sa capacité à maintenir un juste équilibre entre des orchestrations d’ampleur et un beatmaking fondamentaliste. C’est cette tension entre le sophistiqué et le poussiéreux qui fait la réussite de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. La tension, aussi, créée par sa quête effrénée du raffinement ultime que sa nature profonde d’enfoiré magnifique met toujours à mal.

« Runaway » s’impose comme la meilleure illustration de cette schizophrénie. Kanye West y contemple longuement une note de piano suspendue, puis lance un breakbeat de Pete Rock avant d’entamer finalement son couplet par une anecdote : la fois où il a envoyé une photo de sa [hey] par mail à une inconnue. En une minute, le personnage entier – esthète, rat de studio et salopard – est mieux résumé qu’en cinquante portraits. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, meilleur album de Kanye West ? En tout cas le disque qui représente le mieux toutes ses facettes : producteur de sous-sol qui s’est rêvé chef d’orchestre, monstre grossier en quête de bon goût, petit être vulnérable et grande gueule insubmersible. La musique populaire a la chance de compter Kanye West dans son histoire récente. Profitez-en avant qu’il n’explose en vol ou commence à vieillir.

Qu’on l’idolâtre ou qu’on l’exècre, Kanye West continue d’être au centre de l’attention du monde du rap (et de la musique) à chacune de ses nouvelles sorties – artistiques ou autres. Sur son travail en tant que producteur, tout aura été écrit : de son talent à donner un nouveau souffle à la soul du passé à son audace dans ses directions musicales, Kanye a prouvé que ses ambitions étaient aussi grandes que l’estime qu’il tient de lui-même.

Dans sa volonté de « mêler ses fondamentaux de producteur rap aux recettes de la pop music » (©JB, 2004), West est parvenu à un petit tour de force. A une époque où la majorité des producteurs se font leurs propres banques de kits de batterie travaillés et retravaillés, les deux premiers singles (« Power » et « Runaway ») du prochain album du chicagoan, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, sont portés par de bons vieux breakbeats poussiéreux. Même si la posture peut surprendre à l’époque des beats synthétiques et électroniques, cela n’a en fait rien de nouveau chez Ye : depuis des années, il passe de la composition pure à la simple reprise de séquences de batterie.

Dans la longue liste des breaks réutilisés par le chicagoan, on peut citer l’illustre « Ode to Billy Joe » de Lou Donaldson devenu marche martiale sur « Jesus Walks » ; celui de « What It Is » des Temptations et de « 50 Ways to Leave Your Lover » de Paul Simon pour « The Corner » et « Forever Begins » de Common ; le massif « Action » d’Orange Krush ralenti pour « We Major » ; ou encore celui du « Candy Maker » de Tommy James and The Shondells et son étrange effet d’écho pour « Heard’ Em Say ». Mais certains breaks tiennent une place un peu à part dans la discographie du producteur, par leur récurrence ou leur provenance. Les voici.

Love – « Doggone » (Out There, 1969)

Love « Doggone »

Le Bomb Squad a eu son « Funky Drummer ». Kanye West a son « Doggone ». Appuyé par un groove incroyable, ce break, joué par le batteur du groupe de prog-rock Love, a donné son squelette rythmique et son énergie à de nombreuses productions de West : « Get By » pour Kweli, « Used to Love U » pour John Legend, « Throw Your Hands » pour Mobb Deep ou, plus discrètement, « Last Call » pour lui-même. Cette boucle de batterie, chérie dans les années 90 par des artistes abstract comme DJ Krush ou Greyboy, a eu la côte cette dernière décennie : elle a également été reprise par les CunninLynguists, C.H.I. pour un inédit de Naledge, ou encore récemment par Joe Budden et Nottz.

Talib Kweli - « Get By » (2002)

Kanye West - « Last Call » (2004)

John Legend - « Used to Love U » (2004)

Mobb Deep - « Throw Your Hands (In The Air) » (2004)

Cold Grits – « It’s Your Thing » (It’s Your Thing (12″), 1969)

Cold Grits « It’s Your Thing »

Lancer « Power » comme premier single de My Beautiful Dark Twisted Fantasy est un parfait contre-pied de ce qu’on pouvait imaginer de la part de Kanye après 808’s et Blueprint 3. D’abord parce que l’alliage des samples de Continent Number 6 et de King Crimson fonctionne impeccablement bien. Mais aussi parce que le beat repose sur un bon vieux break de funk, « It’s Your Thing » de Cold Grits (repris des Isley Brothers). Kanye avait déjà été le piocher à deux reprises : en 2005 sur son puissant « Crack Music », et en 2006 pour le survolté « Everything I Love » de Diddy.

Kanye West ft. The Game - « Crack Music » (2005)

Diddy ft. Cee-Lo & Nas - « Everything I Love » (2006)

Kanye West ft. Dwele - « Power » (2010)

Clarence Reid – « Living Together Is Keeping Us Apart » (Running Water, 1973)

Clarence Reid « Living Together Is Keeping Us Apart »

Immortalisé en 1992 par Dre avec « Deeez Nutz », la batterie du « Living Together Is Keeping Us Apart » de Blowfly a.k.a. Clarence Reid est un bonheur de précision rythmique. Déjà repris par Kanye en 2005 pour son laidback « Drive Slow », il lui refait appel sur le classieux « Christian Dior Denim Flow », en seconde partie du morceau.

Kanye West ft. Paul Wall & GLC - « Drive Slow » (2005)

Kanye West ft. guests - « Christian Dior Denim Flow » (2010)

Joe Farrell – « Upon This Rock » (Upon This Rock, 1974)

Joe Farrell « Upon This Rock »

Oeuvre du jazzman Joe Farrell, « Upon This Rock » est un breakbeat méconnu (si on le compare à l’aura d’un « Impeach The President » ou d’un « It’s a New Day »). Sa rythmique hachée a pourtant été reprise de nombreuses fois, comme chez Black Sheep, Method Man & Redman, Erykah Badu ou encore même le Saïan Supa Crew. Kanye, lui l’a samplé deux fois : sur « Gone », excellente conclusion de Late Registration, et sur le « Chi-City » de Common. Pas de chance pour Ye et les autres : la fille du jazzman réclame depuis 2008 des royalties.

Common - « Chi-City » (2005)

Kanye West ft. Cam’ron & Consequence - « Gone » (2005)

Pete Rock & CL Smooth – « The Basement » (Mecca and The Soul Brother, 1992)

Pete Rock & CL Smooth « The Basement »

Sampler des vieux breaks de funk ou de rock ? Trop prévisible. En revanche, faire un morceau à l’attention clairement pop avec un vieux beat crasseux du début des nineties, c’est un peu plus couillu. Sur son mélo « Runaway », Ye mêle des notes de piano larmoyantes à la boucle composée par Pete Rock au tout début de « The Basement » avec son comparse CL Smooth.

Kanye West ft. Pusha T - « Runaway » (2010)

Ça y est, c’est officiel : l’Abcdr est désormais labelisé « Industry Insider ». Après des années d’écriture bénévole, de disques achetés et d’interviews mendiées dans la boue des Eurocks, nous pouvons maintenant crier « On est là ! » partout où l’on passe.

Devinez-quoi : par un tour de passe-passe dont je vous épargnerai les détails, j’ai reçu il y a quelques jours une invitation par mail pour aller écouter en avant-première, 808’s and Heartbreak, le nouvel album de Kayne West (sic), dans les locaux d’Universal Music.

Rendez-vous était pris aujourd’hui même, 14h30, au 20 rue des fossés Saint Jacques à Paris. Le décor : une salle de 12 m², cinq rangées de sièges noirs, des canettes de coca et une petite quinzaine de scribouillards. Parmi les têtes connus : Olivier Cachin, fidèle à lui-même avec son baggy Roc-A-Wear, ses Air Force Customisées et son doo-rag, un certain Arnaud qui pourrait bien être Arnaud Fraisse et une trentenaire très grande que j’ai décidé d’appeler Stéphanie Binet. Dans une ambiance paisible, alors que OC était entrain de conter la dernière conférence en presse de ‘Ye en France (celle où il avait torché les journalistes présents en réclamant leur silence), un mec d’Universal nous annonce que la version que l’on va écouter n’est pas définitive. « The tracks are not confirmed », ajoute une fille blonde qui semble assignée à la promotion de l’album en Europe. Elle refuse que le tracklisting soit distribué aux journalistes. À deux mètres de moi, sur une table, l’album est là, planqué dans un CD-R anonyme. Marrant d’imaginer que la viabilité économique d’Universal Music pour l’année 2008 tient dans ce tout petit compact disc.

Pendant une seconde, je m’imagine entrain d’enregistrer l’album au dictaphone pour l’envoyer à NahRight, puis je me vois au tribunal, pointé du doigt par Pascal Nègre, Valery Zeitoun et Pierre « Halcyon » Bellanger, condamné aux travaux forcés pour avoir bousillé le plan marketing de l’année. Pour sortir de ce cauchemar, je dégaine mon bloc-notes.

Note annexe : amis nerds, c’est pour vous que je fais ça. J’aurais pu fermer les yeux, profiter de chaque seconde, mais non, je suis allé au charbon pour mémoriser le maximum de cet album. Si vous n’aimez pas les gens qui racontent la fin des films, ne lisez pas la suite. Et avant que j’oublie tout ce que j’ai pu entendre pendant ces 10 titres, en voilà un aperçu. Bon, je sais, c’est un peu décousu, mais je retranscris pêle-mêle hein…

Welcome to Heartbreak

Le morceau commence sur un violoncelle en solo, submergé par un beat monstrueux, avec le genre de caisse claire pitchée très bas qui semble sortie tout droit d’une usine bruyante. Le beat se calme sur les couplets, Kanye est tout d’autotune vêtu. Il y a trois ans, Lupe Fiasco avait hérité d’une place de choix sur Late Registration, cette fois-ci c’est Kid Cudi qui décroche la timballe. Mais s’il est censé rapper sur le morceau, je ne l’ai pas remarqué une seule seconde. Quoiqu’il en soit, l’intro est complètement à la hauteur de ce qu’on peut en attendre : dramatique, puissante, fragile. Et surtout, elle enchaîne sur…

Heartless

Deuxième single. Refrain redoutable. Gros sample de flûte de pan programmé à l’instinct sur quatre mesures. Sur le CD, une voix répète toute les trente secondes « This is for clearance purposes only. » Pas grave : sur les gros moniteurs installés dans la salle pour écouter l’album, la prod’ défonce. Cela dit, elle défonçait déjà sur des enceintes de bureau, donc tout va bien (toujours se méfier des prod’ qui défoncent sur des gros moniteurs). Il me semble que la fin de « Heartless » est légèrement différente que la version unmastered qui a tourné sur le net, avec un Kanye qui finit avec des harmonies légères. Et mélancoliques, forcément.

Love Lockdown

Visiblement, les prises de voix sont encore différentes de celles des versions 1 et 2. Sur le refrain, Kanye est revenu aux marmonnements bizarres et aux clappements de main. Dommage. Même les percussions semblent différentes, et le cri de bête est absent du final.

Robocop

On imaginait 808’s & Heartbreak comme une œuvre arty un peu pleurnicharde, mais Ye’ a toujours des répliques légères pour faire passer la pilule (« You’re like the girl from Misery »). Là aussi, le beat est déstructuré avec des relents industriels, avec un emballement technoïde sur le refrain et une caisse claire monstrueuse qui appuie sans relâche sur les temps forts pendant les couplets. Possible qu’une partie des auditeurs ruent dans les brancards au moment du refrain, mais tant pis.

Paranoïd

Le morceau au cœur léger, avec un groupe nommé Mister Hudson. De la pop britannique, d’après ce que j’ai cru comprendre. Très dancefloor, la production a un côté futuriste souillon pas mal, avec des petits gargarismes électroniques ça et là. J’en déduis que Mister West doit encore ressortir l’album de Justice une fois de temps en temps. « You worry ’bout the wrong things » répète-t-il d’une voix qui rappe en chantant (ou l’inverse). Dans la salle, l’autotune n’est visiblement pas au goût de tout le monde mais l’outil produit un effet intéressant : plutôt que d’aplanir les aspérités vocales de Kanye, il en accentue les failles. Dans le contexte de l’album, c’est un choix esthétique vraiment pertinent.

Streetlights

« Let me know, do I still got time to grow ? » Devant moi, Arnaud Fraisse discutaille. Le morceau, lui, a toujours ces espèces de grosses caisses écrasantes maquillées de toms et d’effets tribaux, dans la veine des percus sur « Love Lockdown ». Un sample strident couvre une mélodie grave de piano. Mon Dieu mais faites-le taire.

Say what you will

D’après la fille qui parle anglais, ce morceau ne ferait pas le final cut de l’album. Le beat est mortel – Kanye a du être traumatisé par Timbaland – avec des micro-bips en guise de caisse claire. En nappe, une chorale gothique mécanisée. Très contemplatif comme ambiance. Bizarre : l’outro du morceau n’en finit pas, comme si l’on avait affaire à une version de travail qui attendrait un ultime couplet. Pendant ce temps, Olivier Cachin feuillette le quotidien Métro (avec Abd Al Malik rédacteur en chef d’un jour). Devant moi, Arnaud Fraisse griffonne sur son bloc-notes « L’AUTOTUNE M’A TUER » et le montre à un pote à lui en rigolant. Je griffonne sur mon bloc-notes qu’Arnaud Fraisse griffonne sur son bloc-notes « L’AUTOTUNE M’A TUER » et le montre à un pote à lui en rigolant. J’espère que personne ne regarde par dessus mon épaule, sinon la mise en abîme deviendrait un peu lourdingue.

Bad news

« Didn’t you know I was waitin’ on you ? » Mon Dieu, le couplet de Kanye est aussi mortel que celui de « Put on ». Le beat sonne comme ce qu’il resterait d’un beat de Timbaland s’il décédait avant d’avoir pu y intégrer ses beat-box organiques. Brutal mais triste. Et dire qu’à une époque, on reprochait à West la légèreté de ses drums… Détail cool : vers la fin, un violon électronique se mêle à de vrais violons. Grâce à ses dénominateurs communs d’un titre à l’autre, la cohérence de l’album est remarquable : des subbass qui plantent le décor, un exotisme rythmique un peu inquiétant (dans le bon sens), des chœurs lointains, la présence presque effacée de Kanye… D’ailleurs je n’ai souvenir d’aucun sample. Très bon morceau.

Amazing

« I’m a monster, I’m a killer. » Tuerie intégrale. Excusez la comparaison facile, mais le beat sonne comme un mélange de Timbaland (encore lui) et de Dr Dre pour les accords de piano massif. Young Jeezy place juste des ad-libs pendant les deux premiers tiers du morceau (« yeah ! », « let’s go ! »), et au moment où l’on croit qu’il va ne faire que ça (comme dans « Can’t tell me nothing »), boum : cri de bête comme dans « Love Lockdown » et un Jeezy qui balance un couplet en clôture. Énormissime. Si un titre doit faire l’unanimité, c’est celui-là.

See U in my nightmare

Putain mais cet album défonce. Voilà enfin la collaboration ultime entre Kanye West et Lil Wayne. Dans « Barry Bonds », Kanye voulait trop jouer au MC respectable et Weezy n’était pas en grande forme. Là c’est autre chose. La prod’ repose sur des énormes synthés épiques, dignes d’un album de Young Jeezy, mais sans beat épileptique à la Drumma Boy en soutien. Sans beat du tout, d’ailleurs. Lil Wayne, évidemment, est sous auto-tune, et les deux se fondent complètement dans le concept. « Tell everybody that you know, THAT I don’t love you no more » grince Kanye. C’est autotune extravaganza, on a l’impression que Ye et Weezy finissent enfin par se croiser au bout de leurs fuites en avant respectives. Il y a aussi des violons ! J’annonce : « See U in my nighmare » est le climax espéré pour un tel album.

The Coldest winter

Et après le climax, la descente. Désolé mais cette fois-ci, je déroule : ce morceau tue. Ce morceau tue. Le déchirement métallique toutes les deux mesures tue. Le petit piano électrique tue. La mélodie des couplets tue. Cet album TUE. Je suis en sang, l’album ne pouvait pas mieux commencer qu’avec « Welcome to Heartbreak », il ne peut pas mieux se terminer qu’avec « The coldest winter ».

Verdict : à la sortie, beaucoup de commentaires mitigés de la part des journalistes. L’autotune est pris avec des pincettes (« Trop de vocoder tue le vocoder », souligne – pertinente ! – Stéphanie Binet). Au premier rang, Olivier Cachin reste pour réécouter l’album une deuxième fois. Je m’éclipse. Une chose est sûre, 808’s & Heartbreak est un projet brutalement cohérent. La concision qui faisait la force de Graduation est ici poussée un cran au dessus. Et si Kanye West explore des directions qui le rendent parfois méconnaissable, le disque est truffé de leitmotivs familiers qui rendent l’entreprise foncièrement personnelle là où elle aurait pu être méchamment prétentieuse. Moi aussi, j’ai besoin d’une deuxième écoute. Au calme. Et vite. Très vite.

Un boeing lancé à pleine vitesse sur une autoroute. C’est par cette métaphore curieuse que Kanye West résumait ses objectifs fraîchement fixés de méga-pop star à l’aube de la sortie de Graduation, son troisième album. Changer de voie pour toucher d’autres publics ? Non : avancer simultanément sur chaque route pour être inévitable, et composer des chansons – labélisées « stadium status » – qui pourront faire vibrer 50 000 personnes à l’unisson. Le producteur-interprète n’en est donc plus à s’émerveiller de sa success-story, qui, en une poignée d’années, l’a emmené du circuit indépendant du rap à Chicago jusqu’aux hautes sphères du billboard. Aujourd’hui, Kanye West veut toucher à l’universel.

Pari ambitieux ? Pari gagné : Graduation témoigne d’une maîtrise impressionnante, et ce dès l’ouverture du disque. Seconde 0′, Kanye West s’éclaircit la voix. Seconde 1′, déboule un pied couplé à une caisse claire. Seconde 6′, une première mélodie, puis deux mots – « good morning » – qui ouvrent la marche du sample. A la douzième seconde, l’album a déjà atteint sa vitesse de croisière, et on devine à cet instant que l’on a affaire à quelqu’un qui sait exactement où il veut aller.

La suite confirme cette impression en restant au diapason de cette implacable fluidité inaugurale. Court, dense, précis : voilà un disque qui a été pensé, avec ses petits détails séduisants (la voix lointaine de ‘Can’t tell me nothing’), ses sursauts d’adrénaline (les violons torrentiels qui ouvrent ‘Flashing Lights’) et ses atterrissages en douceur (la mélancolie souriante de ‘Everything I am’). Plus électronique qu’orchestral, mais toujours régi par un échantillonnage touche-à-tout (Steely Dan, Daft Punk et Labi Siffre sont repris), Graduation s’inscrit ainsi dans la lignée des deux précédents albums de Kanye West tout en explorant de nouvelles directions. Avec un enthousiasme débordant, il met de côté les coups de gueules politiques et l’observation acide de ses pairs pour se diriger vers un idéal populaire où le texte se partage plus qu’il ne s’impose, et où un petit sample vocal – « Did you realize that you were a champion ? » – peut en dire autant qu’un long couplet.

Avec son tempo interne redoutable, Graduation est donc une très belle réussite, mais pas ce fameux boeing lancé à pleine vitesse sur une autoroute. Car derrière ses airs de diva insolente, Kanye West est un perfectionniste imparfait qui ne pourra jamais vraiment devenir à 100% la pop-star extra-terrestre qu’il se tue à incarner. On l’entend dans les petites fragilités de sa voix, en manque d’autorité et de profondeur. On le ressent dans ses saletés rythmiques, bien éloignées du professionnalisme tranchant d’un Dr. Dre. On le comprend dans sa façon de lever le menton pour contempler Jay-Z dans l’hommage aigre-doux ‘Big brother’ : une partie de lui-même n’est jamais vraiment sorti de la chambre dans laquelle il a bricolé ses premiers instrus. Et au fond, il le sait mieux que personne : « everything I’m not made me everything I am« . Pour cette raison, Kanye West sera toujours à la tangente de ses rêves. Et tant qu’il poursuivra cet objectif impossible avec une telle ardeur, ce fils du rap aux yeux plein d’étoiles restera un artiste singulier et magnétique dans le hip-hop d’aujourd’hui.

« Kanyeezee you did it again you a genius nigga !«

Quand Jay-Z lance ce clin d’oeil enthousiaste à Kanye West en 2003, dans le morceau ‘Lucifer’, il sait déjà que son producteur-maison passera bientôt de la MPC à MTV. Après avoir défini l’identité sonore du label Roc-A-Fella dans The Blueprint, l’ex-disciple de No I.D. commence à cette époque une carrière de rappeur qui suscite plus d’interrogations que d’engouement. Un an plus tôt, dans ‘The Bounce’, extrait du second « Blueprint », il se présentait au monde sans même figurer au tracklisting : « I did take over the game, brought back the soul, got tracks to go, got plaques that’s gold, platinum to go, yeah that’s the flow« . La fierté, la confiance et la détermination qui l’habitaient alors ne l’ont pas quitté depuis. Elles sont devenues son moteur.

En véritable génie – constat difficilement réfutable à la lecture du curriculum musical du bonhomme – Mister West est aujourd’hui l’une des personnalités incontournables du paysage musical nord-américain. Pour la seule année 2005, on lui doit une révélation (John Legend), une résurrection (Common), une autre fournée de productions géniales (‘Dreams’, avec Game, ‘Down and out’ avec Cam’ron) et donc, ce deuxième solo, le tant attendu Late registration. Écoulé à 900 000 exemplaires en une semaine, l’album est venu nettoyer le sommet du billboard à peine plus d’un an après la sortie de The College Dropout, son premier essai qui avait pris l’année 2004 en otage.

Non content d’être le sauveur du label qui, pendant un temps, rechigna à le signer par souci d’image (« They thought pink Polos would hurt the Roc« ), Kanye West est un personnage médiatique fascinant. Cette année, en l’espace de quelques jours, il aura marqué la culture américaine de sa présence, en faisant la couverture de Time Magazine, d’abord, puis en lançant le déjà légendaire « George Bush doesn’t care about black people« , en direct sur NBC, lors d’un téléthon en faveur des sinistrés de l’ouragan Katrina. Plus qu’un super-producteur, mieux qu’un rappeur-star, l’enfant de Chicago est aujourd’hui un phénomène de société. C’est donc dans un climat partagé entre la frénésie et une méfiance désormais systématique que sort Late registration : le Louis Vuitton Don a tant fait son propre éloge – à raison ? – que beaucoup ont fini par évaluer son talent à la baisse. En oubliant un détail presque effrayant : Kanye est encore un jeune artiste, dont l’ascension fulgurante et l’omniprésence forcent le respect. Au micro, sa carrière n’a vraiment démarré qu’en 2003 avec le post-traumatique ‘Through the wire’, avant d’exploser un an après avec College Dropout et son cortège de puissants singles. Carton commercial, triomphe critique, ce premier album a été érigé – à tort ? – en symbole du renouveau d’un rap qui pense, mais avec le recul, ce coup d’essai n’était pas un coup de maître. Pas encore.

Car personne n’avait entendu Late registration. Mieux produit, mieux assemblé, mieux maîtrisé que son prédécesseur, la suite de College… est un disque qui ne se refuse rien, ni une profusion de samples coûteux, ni des envolées symphoniques qui lui donnent le souffle épique des grands films romanesques, et pas seulement pour l’échantillonage mémorable du morceau-titre d’un James Bond (« Les Diamants sont éternels ») dans l’emblèmatique ‘Diamonds from Sierra Leone’. Malgré l’omniprésence des samples vocaux, marque de fabrique de Kanye, ne retenir que cet aspect des productions de l’album serait faire injure au travail titanesque abattu par West et Jon Brion. Co-producteur du disque, l’auteur des bandes originales de Magnolia et Eternal Sunshine of the Spotless Mind apporte à 12 titres une texture luxuriante, qui n’étouffe jamais le grain du son Kanye West. Mieux, ses orchestrations se révèlent en parfaite cohérence avec le personnage, qui oscille entre humilité (le piano discret de ‘Heard’em say’), réflexion (le tortueux ‘Addiction’) et flamboyance (les cuivres victorieux de ‘We major’).

Encore tout émerveillé d’être devenu un jeune millionnaire adulé, Kanye peaufine son personnage de type normal emprunt de contradictions, entre activisme dilettant et matérialisme coupable, quitte à forcer le trait : « I‘m tryin’ to right my wrongs, but it’s funny the same wrongs helped me write this song » lance-t-il avec un brin de complaisance dans ‘Touch the sky’, produit par un Just Blaze incognito. Soutenue par une voix plus affirmée, son écriture fait mouche, moins sur des sujets politiques (« How we stop the Black Panthers ? Ronald Reagan cooked up an answer« ) que sur des thèmes intimes, comme l’agonie de sa grand-mère (‘Roses’) ou ses frustrations adolescentes dans le lancinant ‘Drive slow’ et sa conclusion sous codéine.

Malgré une liste d’invités digne d’un Who’s Who 2005 (ouest, sud, est : The Game, Paul Wall, Cam’ron) et l’intervention musclée de Jay-Z dans ‘Diamonds… remix’, à aucun moment Kanye West ne laisse ses guests lui faire ombrage. Grâce à Jamie Foxx, Ray Charles apparaît en trompe-l’oeil dans le contagieux ‘Goldigger’, Common glisse un couplet furtif (‘My way home’), et la présence pourtant étonnante de Nas avec l’ami de son ennemi (!) dans ‘We major’ passe presque inaperçue. Pourtant, loin d’être inutiles, ces collaborations légères témoignent de la grande maturité artistique de West, tant dans sa manière de structurer son projet que dans la gestion des participations extérieures. Late Registration est ainsi un album à deux facettes : deuxième projet solo du rappeur Kanye, et ébauche d’une première expérience collégiale d’un West chef d’orchestre. Une double réussite.

Face au déluge d’éloges qui accompagne la sortie-événement de Late registration, il serait de bon ton de verser un peu de pluie acide, pour l’ivresse de voguer à contre-courant face à la « force créative dominante de la pop music actuelle« , dixit le LA Times. Le problème, c’est que Late registration est un succès total, l’album en cinémascope d’un artiste qui voit (et fait) les choses en grand. Un disque dans l’air du temps ? Sans doute, mais sa densité surpasse largement une hype qui parasite trop souvent le travail de ce personnage au talent insolent. Oui, Kanye West est un égocentrique (qui a dit « un rappeur » ?), un sale gosse sûr de lui qui sample ce qu’il veut et adore ce qu’il fait, mais il est surtout un musicien inspiré et sans complexe. Plus abouti et plus vif que The College Dropout, Late registration est bien parti pour finir major d’une promotion 2005 pourtant redoutable. Kanyeezee did it again ? Faux : Kanye West did it better.