Tag Archives: graphiste

Le 1er juin 2018, Damso dévoile sur ses réseaux sociaux une des informations les plus attendues de l’année : après avoir explosé dans le rap francophone avec Ipséité un an auparavant, le rappeur belge annonce son troisième album Lithopédion. Sur son post Instagram, une pochette, qui va marquer la décennie 2010 – un gros plan de l’œil de l’artiste avec une galaxie cachée en son sein – et dans les crédits, un nom : Romain Garcin.

Connu des suiveurs de la scène du rap bruxellois, Romain Garcin est alors à l’époque moins identifié du monde du rap français au sens large qu’un Fifou ou un Koria. Pourtant, cela fait déjà presque quinze années que ce graphiste et photographe oeuvre dans l’ombre pour réaliser des visuels et des pochettes pour des artistes de la scène belge comme James Deano, Isha (sous le nom de Pacemaker) ou Scylla. Français installé en Belgique depuis les années 2000, Romain Garcin fait partie des activistes du hip-hop belge au sens large, que ce soit en tant que rappeur (sous le nom de RomOne dans les années 2000) et surtout en tant que graphiste depuis son adolescence. Le choix de Damso de collaborer avec lui pour son troisième album (puis sur QALF ainsi que QALF Infinity) va alors sonner comme une consécration bien méritée pour ce passionné forcené.

Autant intéressé par la musique que le graphisme ou le cinéma, ce touche à tout créatif a donc fini, vingt ans après son arrivée à Bruxelles, par devenir un point d’ancrage de l’esthétique visuelle du rap francophone. On l’a ainsi vu collaborer avec Damso, mais aussi Caballero et JeanJass, Sofiane Pamart, MC Solaar, ou encore récemment Isha et Limsa D’Aulnay pour leur album commun Bitume Caviar (Vol.1). Une réalisation qui l’a amené à recevoir la récompense de la Pochette de l’année de la cérémonie des Flammes 2024, comme une autre case cochée dans le parcours de l’ombre de Romain Garcin, qui, malgré lui, prend petit à petit la lumière. De quoi avoir envie d’aller le rencontrer le temps d’une après midi ensoleillée à Bruxelles dans son studio. Pour connaître son histoire, et un peu celle de la scène rap belge.

I.) Jeunesse et VHS

Abcdr du Son : Tout le monde est persuadé que tu es belge, alors que tu es français. D’où est-ce que tu viens, et comment est-ce que tu as découvert le graphisme et la musique ?

Romain Garcin : Je suis un enfant de la banlieue parisienne au sens large du terme. Je suis né dans le Val-De-Marne, j’ai grandi dans le Val d’Oise, je suis vraiment un enfant du déménagement. À force d’avoir bougé un peu partout, à un moment donné, j’ai fait le tour de cette banlieue parisienne et pour Paris… j’avais l’impression que c’était une ville qui ne voulait pas trop de moi. À chaque fois que j’ai voulu faire une incursion dans Paris, que ce soit pour mes études, ou des stages, le fait de devoir se déplacer, ça m’a donné vraiment cette sensation de banlieusard, mais pas proche banlieue, que c’était loin. Donc je n’ai pas vraiment eu cette sensation d’appartenir réellement à Paris ni à un endroit en particulier.

A : Tu as dit dans une interview à la radio belge que dès petit tu t’intéressais à l’image, en faisant même des visuels de cassettes. C’est quelque chose qui t’a très vite branché ?

RG : J’ai toujours aimé décortiquer, regarder de l’autre côté du rideau. Dès qu’il y avait un making of de quelque chose, même les épisodes de C’est Pas Sorcier, pour moi c’était le graal. Et pareil pour les jaquettes. Et c’est vrai que les premières choses que j’ai personnalisées, ce sont des maquettes de VHS. Je prenais les mesures pour que ça rentre bien, j’ai commencé à faire des gabarits… Sans le savoir j’ai appris dès petit les codes de mise en page, d’ergonomie, du sens de lecture. Je me suis ensuite mis à personnaliser des cassettes audio, je me faisais des compiles, et je me faisais des jaquettes. Mon père avait un ordinateur à la maison pour son travail à l’époque, donc j’y ai eu accès assez tôt. J’utilisais Paint, Paint Shop Pro, les ancêtres de Photoshop. Ça m’a vraiment donné le goût de faire les choses moi-même. Et surtout, j’ai appris assez tôt que c’est un métier. Ou en tout cas je l’ai compris en regardant les crédits des albums que j’écoutais, notamment Michael Jackson.

« J’ai commencé par montrer mon travail sur des forums en ligne. Ça m’a permis de me rendre compte que je pouvais avoir des avis extérieurs, c’était génial. »

A : Après l’enfance, tu continues à faire des visuels ?

RG : Oui, et je montre mon travail sur des forums en ligne. J’ai eu accès à Photoshop entre temps et dès que j’ai internet, je vais sur ces espaces-là, c’était un moyen de diffusion de mon travail. Je faisais des petites créations et ça m’a permis de me rendre compte que je pouvais les diffuser et avoir des avis extérieurs, c’était génial. Et c’est là où je commence à aussi me challenger. Il y avait des mecs qui faisaient du pixel art, du digital painting, et je me suis vraiment dit qu’il fallait que je sois à leur niveau. J’ai vraiment progressé grâce à ça.

A : Et pour la musique ?

RG : Mes parents écoutaient de la musique mais je n’étais pas hyper fan de ce qu’ils mettaient. C’était beaucoup de chanson française des années 80, Goldman, Patricia Kaas… Mais à un moment donné il y a Michael Jackson qui apparaît dans la maison, parce que c’était dans tous les foyers. Et ça m’a ouvert des portes vers plein de musiques. J’avais l’album Bad et j’ai découvert Stevie Wonder, je suis allé gratter… Je me suis vraiment fait ma culture musicale tout seul de mon côté. J’étais beaucoup branché sur la radio, j’allais écouter des albums aux bornes musicales en magasin.

A : Comment est-ce que tu passes de Michael Jackson, Stevie Wonder, au rap français et américain ?

RG : Le rap français, en vrai, c’est MC Solaar. « Bouge de là » me fait directement rentrer dans le truc. Ensuite Nas arrive très vite puis le Wu-Tang. Et après Doc Gyneco. Je suis en CM1 quand ça débarque, et ça m’a parlé, tout comme Stomy Bugsy. J’ai vraiment grandi à côté de Sarcelles, donc toute l’école du Ministère A.M.E.R, ça nous parlait, c’était presque une fierté. Et ça a continué après avec l’arrivée d’Ärsenik, Passi, même Sniper après. On s’est vraiment butés au rap du 95 à ce moment-là.

II.) Études et départ en Belgique

A : Quel est ton premier lien avec la Belgique ? Qu’est-ce qui fait que tu commences à songer à aller là-bas ?

RG : C’était justement via un forum, Planet Hip Hop. Il y avait des topics graphismes dessus, et je rencontre dessus des utilisateurs qui sont de Bruxelles, notamment Mathieu qui était le manager d’un rappeur bruxellois qui s’appellait Ertug et qui avait fait des featurings avec Soprano dans les années 2000, c’était un des premiers Belges à avoir fait ça. On se connecte et je rencontre aussi un autre graphiste de Bruxelles, Osmoz, on sympathise énormément et à un moment donné la vie fait que je me déplace à Bruxelles l’année de mon bac un peu avant mes 18 ans. Et je kiffe vraiment la ville. Il y a le côté capitale à la Parisienne mais sans le rejet que j’avais pu ressentir à Paris, avec une effervescence. J’ai vraiment eu un coup de cœur. Après le bac je vais alors un an à l’université Paris 8 de Saint-Denis en histoire de l’art mais en fait j’ai déjà la tête à Bruxelles. Je prévois de faire une année sabbatique pour aller vivre là-bas, et je me mets à travailler au Flunch à côté de mes études pour financer cette année. Je pars finalement vivre mon année sabbatique, je rate un examen d’entrée dans une école de communication visuelle là-bas, mais grâce au graphiste Osmoz, je mets un pied dans le rap bruxellois, tout en faisant des petits boulots.

A : Comment est-ce que tu commences à être actif sur cette scène ?

RG : On me présente énormément de rappeurs en ville et je propose mes services en tant que graphiste. Et surtout, je rappais aussi à l’époque. Sous le nom de RomOne [sourire]. J’étais dans un collectif qui s’appelait Oh My Prod, je faisais beaucoup de battles MCs, beaucoup de radio, avec le groupe on avait même fait la première partie de la Sexion d’Assaut avant qu’ils explosent. Et à côté de ça je faisais des pochettes. C’était une époque dans le rap bruxellois où il n’y avait vraiment pas un balle. J’étais aussi avec des rappeurs de Molenbeek, il y avait La Revolte, La Rez, ces rappeurs-là. Et à un moment donné je me connecte avec Max, qui était graphiste et backeur pour James Deano. Il avait un gros collectif de graffeurs et de graphistes à Bruxelles qui s’appelait Narcograffic, et il m’a intégré dedans un peu comme un rookie.

A : En quelle année est-ce que c’était ?

RG : Je suis arrivé en 2004 à Bruxelles et ça devait être en 2005 ou 2006. Max m’a alors proposé de faire la pochette du single « Les blancs ne savent pas danser ». C’était mon premier contrat « pro » et ma première expérience avec un CD qui finit dans les bacs, c’était vraiment un bon souvenir. Surtout que j’étais fan de Deano, il y avait un vrai potentiel dans son univers à explorer.

La suite directe de ça, c’est que je bosse avec un artiste qui s’appelle Pacemaker, et qui me contacte pour son premier single « Conçu pour durer ». Je fais des visuels pour le CD promo, et je devais faire la pochette de son premier album Vas y chante. Ça ne s’est finalement pas fait. Et entre-temps Pacemaker est devenu Isha. C’est une histoire assez marrante parce qu’on a fini par se retrouver quinze ans plus tard sur la pochette de Bitume Caviar. Mais ce qui est important aussi à dire sur Bruxelles, c’est que je me suis rendu compte à l’époque, en toute humilité, que tout était à faire là-bas. Alors qu’à Paris, tout semblait déjà bouché.

A : Tu sentais que tu avais un peu plus ta place ?

RG : Oui et tu peux demander à beaucoup d’acteurs du rap bruxellois ici, on m’a vite identifié en tant que graphiste. Mais à un moment, j’ai dû un peu m’éloigner de ce milieu-là parce qu’il fallait que je gagne ma vie. De 2010 jusqu’à 2017, je prends alors un job alimentaire à côté. Je travaillais chez l’équivalent d’Orange en Belgique, Proximus, et j’aidais les techniciens à installer la fibre. J’aurais pu aller travailler en agence mais ça ne me convenait pas du tout, donc je préférais avoir un job alimentaire, et garder une liberté créative dans mon activité dans le graphisme à côté.

A : Justement, qu’est-ce que tu fais dans le graphisme à ce moment-là ?

RG : Je fais des visuels pour des restaurants, des clubs, des flyers de soirées, des trucs hyper corpos, des logos pour des gens qui lancent des boîtes. Ça me rapporte 500 euros par-ci, par là et ça arrondit mes fins de mois. En parallèle, je vois que des choses s’organisent de plus en plus dans le rap à Bruxelles au milieu des années 2010. Back In The Dayz débarque, et une économie commence à se créer dans la musique bruxelloise. Hamza arrive, Romeo Elvis aussi, Caballero et JeanJass aussi, il y a toute une nouvelle école qui débarque. Et là je me dis « Putain, je suis dans mon truc et j’ai raté le train ».

A : Comment est-ce que tu fais pour revenir dans cette scène ?

RG : Un rappeur historique de Bruxelles, Gandhi, me contacte et me demande de faire la pochette de son nouvel album Texte Symbole. Et Gandhi, en ville, c’est un monument, il est cité par tous les rappeurs qui ont percé aujourd’hui, c’est vraiment un roi sans couronne de Bruxelle. Donc je suis hyper honoré qu’il pense à moi. On se donne rendez vous au Starbucks aux pieds du bâtiment Proximus où je bosse après mon taff, et lui était courtier en assurance, on avait un profil quasi similaire. Il me demande de bosser sur son album et je prends le truc à cœur. Je me dis que je dois prouver que je sais faire, que je ne bégaie pas au moment de tout livrer, et je me dis qu’il y a une carte à jouer. Je fais alors cette pochette, et quelques mois après, Guillaume Héritier, qui était manager de Scylla, me contacte pour la pochette de son album Masque De Chair. Et là je me dis qu’il y a un petit truc qui est en train de se passer. Et dans la foulée de Scylla, je travaille aussi avec Damso.

III.) Le déclic Damso

A : Justement, comment se fait ta rencontre avec Damso ?

RG : Je recroise une amie, Anissa Jalab, que je connais depuis vraiment longtemps à Bruxelles, on s’était un peu perdu de vue à ce moment. Et on se recroise à l’inauguration du studio Planet de Caballero & JeanJass, tout le rap de Bruxelles était là. J’apprends à ce moment-là qu’elle manage Damso, qui venait de sortir Batterie Faible. Et je lui propose qu’on bosse ensemble de manière générale. Je finis alors par lui parler de faire un shooting photo de Damso autour de la sortie de Ipséité et je le rencontre alors pour la première fois. Tout se passe bien pendant le shoot. Mais après je n’ai que des merdes…

A : C’est-à-dire ?

RG : Je rentre chez moi et je déverse les photos sur mon ordi avant de vider la carte mémoire. Et je ne sais pas ce que je fais, mais à un moment donné, je fais un Pomme Reset. Mais vraiment involontaire en plus. Tu vois le bruit du truc qui disparaît définitivement de la corbeille sur Mac ? Je l’entends. Au même moment, je reçois des messages d’Anissa qui me dit « Tu m’envoies quand les photos pour qu’on puisse regarder ? Damso a kiffé le shooting ». Et je suis là, chez moi, en sueur froide. Même ma femme, m’a dit : « Je ne t’ai jamais vu dans un tel état d’angoisse ». Dans ma tête j’étais en train de me dire que j’étais en train de laisser passer ma chance, que je n’étais pas pro. Je me dis alors de rester calme et d’aller voir sur des forums si je peux récupérer quelque chose. Et j’apprends qu’il y a moyen de récupérer ce que tu as effacé sur une carte mémoire si tu n’as pas rajouté quelque chose dessus entretemps. Je crois que je paye 80 balles pour un logiciel et là, je vois les photos réapparaître. Je ne te mens pas, je crois que j’ai fait cinq copies sur quatre disques durs différents [sourire]. Le soulagement, vraiment. Et j’envoie alors les photos et elles sont distribuées à la presse.

« Encore aujourd’hui, Lithopédion est toujours ma plus grosse cover en termes d’impact médiatique. Il y a un avant et un après Lithopédion pour moi. »

A : Tu penses que si tu n’avais pas sauvé cette carte mémoire, ça aurait pu avoir un impact négatif ?

RG : Honnêtement, je pense que cette soirée-là elle a été charnière. Si je rate ce shooting, alors qu’à ce moment-là je me relance à peine dans le graphisme dans la musique à Bruxelles, à l’heure actuelle on ne ferait pas cette interview et je serais peut être encore en train de bosser pour Proximus. Au niveau de ma crédibilité ça aurait été dur. On ne peut pas refaire l’histoire, peut-être que j’aurais eu une autre opportunité que j’aurais su saisir. Mais après ça, la pochette de Lithopédion a changé ma carrière.

A : Justement, comment tu te retrouves à faire la pochette de cet album ?

RG : Après le shooting dont je parlais, j’ai tenté de proposer à Anissa une cover pour Ipséité. Mais tout était déjà prêt. Et un peu plus tard elle me réécrit pour me dire « Damso va sortir son prochain album, il va s’appeler Lithopédion. Fais nous des propositions ». Et donc j’envoie deux idées : celle que l’on connaît aujourd’hui, et une autre avec un lithopédion dans l’œil. On me dit direct que c’est mort pour la deuxième idée, et ensuite du temps passe. Et je me souviens très bien : un soir, je suis dans ma voiture pour aller boire des verres avec mes potes, et je découvre La Vie Augmente 1 de Isha. L’album se coupe, et je reçois un appel d’Anissa. Et là elle m’annonce que c’est ma cover qui a été retenue. Je suis trop heureux, mais je ne sais pas comment je dois réagir, je ne veux pas non plus faire le fanboy, donc je suis là à dire « trop bien ». Et elle me dit « Mais quoi, t’as pas content » ? [Rires]. Et après ça on rentre en production pour finaliser la pochette. Sauf que j’étais encore employé chez Proximus. Donc ça veut dire que je recevais des coups de fil de 92i au travail. Je posais des arrêts maladies, je me cachais dans les bureaux pour répondre à l’équipe, et de leur côté je ne leur disais pas que je bossais ailleurs. Et dès que je rentrais le soir, je me mettais dessus.

A : Comment tu l’as faite, cette pochette ? Est-ce que tu peux me la raconter ?

RG : C’est une photo issue du shoot fait pour Ipséité, et Dems ne voulait pas figurer dessus. Je comprends très vite qu’il est très fort dans la symbolique, les langages un peu cryptés et donc je me dis « on va jouer là-dessus ». Je sais qu’il est assez porté sur les histoires autour des âmes, donc je voulais évoquer l’idée des yeux qui sont le reflet de l’âme. Et entre-temps il me parle aussi du monde et du fait de le dépasser. Qu’est-ce qu’il y a après le monde ? La stratosphère. Donc on va la représenter avec cette galaxie dans l’oeil. Je prends alors un portrait que j’ai fait de Damso, je le passe en noir et blanc, et je fais un gros plan sur l’oeil. Et je me mets à renforcer les contrastes, pour obtenir un noir fort. Et je me rends compte qu’il y a des pigments qui apparaissent via ces contrastes, donc je les renforce encore. Et très vite je fais le lien avec la Nébuleuse de l’Hélice, qu’on appelle aussi communément l’œil de Dieu. Donc on est vraiment dans un truc très ésotérique. Et minimaliste aussi. C’est ce qui fait la force de ce visuel. Il se suffit à lui-même et contribue au mystère.

A : Lithopédion c’est ta première « grosse » pochette ?

RG : Oui, et encore aujourd’hui, je crois que c’est toujours ma plus grosse cover en terme d’impact médiatique. Elle fait encore parler d’elle. Quand je vois des gens parler des meilleures pochettes du rap français sur les réseaux sociaux, elle est souvent citée plusieurs fois. En tout cas sur la décennie 2010, tu retrouves souvent UMLA et Lithopédion. Donc je me dis que c’est plutôt cool d’avoir marqué le coup avec cette pochette-là. Et je sais que ça a changé beaucoup de choses pour moi, notamment dans la manière dont les gens considèrent mon travail. Donc oui c’est important. Il y a un avant et un après Lithopédion pour moi.

A : Tu as ensuite travaillé sur QALF puis QALF Infinity. Comment est-ce que vous avez abordé ces visuels ?

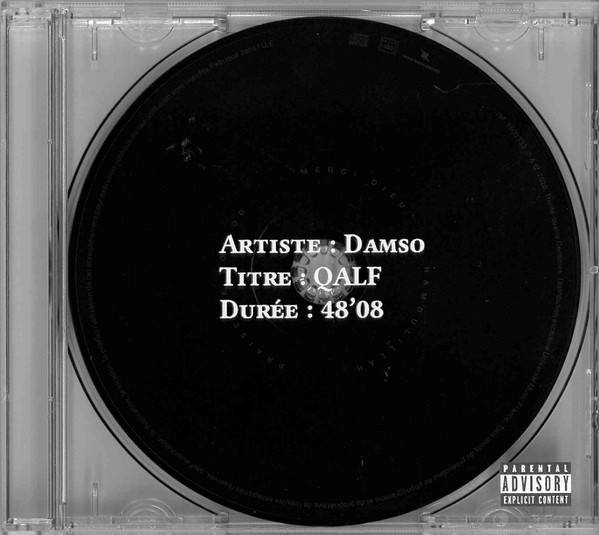

RG : Le processus créatif de QALF et QALF Infinity n’a rien à voir avec Lithopédion. Parce qu’il y avait 92i et Capitole entre nous sur Lithopédion. Sur les deux derniers c’était un travail de full indé. Comme Damso l’avait expliqué à l’époque, il voulait retrouver l’énergie des débuts. Et dans la manière dont on a travaillé les visuels, on était aussi un peu là-dedans. Je sens qu’il a une liberté totale et qu’il ne se refuse absolument rien. Je ne peux pas les compter mais je crois qu’on a fait une centaine d’essais de covers, on était dans l’expérimentation, dans la recherche. Je ne peux pas tout dire mais il y avait à la base des propositions où on était vraiment plus sur de la performance d’art contemporain. Mais on est en tout cas dans une réflexion de créer une expérience entre l’auditeur et celui qui va accueillir la pochette, Damso voulait quelque chose de symbolique. La manière dont les gens réagissaient à la pochette, c’est ce qui en faisait son sel. Pareil sur les plateformes, c’était juste un carré noir avec la typo. Mais il y a aussi la manière dont on pense l’objet physique, Dems était dans une logique de dire « On remet le physique au centre des discussions, en plus de la musique » donc on a fait ce boitier transparent avec un CD noir. Et aujourd’hui c’est un des objets que j’ai préféré faire dans tout ce que j’ai pu réaliser.

A : Finalement, QALF et QALF Infinity ont été des albums importants pour toi, qui t’ont appris de nouvelles choses ?

RG : Oui je me suis vraiment retrouvé à gérer un projet de grosse envergure, « l’album le plus attendu de l’année ». [sourire] Non seulement j’étais aux manettes mais en plus de ça j’étais sans filets. Autant sur Lithopédion je ne bossais pas directement avec Damso, mais sur ces deux derniers on était vraiment que lui et moi, il n’y avait personne d’autre. Sur la fin de la production, il y avait le fabricant et l’usine, mais sur toute la recherche, c’était des appels avec lui non stop, il est venu ici [il montre son bureau, ndlr] plein de fois pour finaliser ce qu’on faisait. Comme je le dis les covers de QALF et QALF Infinity c’est à 50% la mienne, et à 50% la sienne en termes de travail. Au niveau du cerveau, on a vraiment bossé à 50/50 dessus.

RG : Damso a dévoilé ce qui semble être la pochette de son prochain album BĒYĀH récemment. Tu as travaillé dessus ?

RG : Je ne suis pas en dehors des plans de Damso, on était d’ailleurs au téléphone la veille des précommandes pour les visuels de présentation du CD et la mise en page du site, mais pour le coup l’illustration en question n’est pas du tout de moi. C’est celle d’une sculptrice et illustratrice avec qui il avait déjà travaillé sur le tout premier logo Vie : elle s’appelle PilvisBrain.

IV. Caballero et JeanJass, Sofiane Pamart et Bitume Caviar

A : Il y a un duo d’artistes dont tu es proche depuis plusieurs années, c’est Caballero et JeanJass. Quand est-ce que vous avez commencé à collaborer ensemble ?

RG : On a commencé à bosser sur High & Fines Herbes Volume 1. On ne se connaissait pas super bien avant ça mais ils étaient aussi dans le rap de Bruxelles et on est de la même génération, donc on se savait. Et surtout, Jass, c’est une encyclopédie du rap belge et du rap en général. Donc il se rappelait de mon équipe quand je rappais dans les années 2000. Et à un moment donné ils me contactent pour la pochette de High & Fines Herbes Volume 1. Donc je bosse dessus et je fais aussi la DA d’un livre de cuisine qu’ils avaient fait avec le disque. On s’entend super bien et on remet ça sur leurs deux albums solo OSO et Hat Trick.

A : Là il y avait de quoi faire, que ce soit les deux pochettes, le merch…

RG : Oui et c’est des gars tu vois… qui arrivent avec une idée très précise et avancée de ce qu’ils veulent. Avec eux, je fais très peu de direction artistique en soit, je suis beaucoup plus dans la réalisation et la mise en forme graphique, ils arrivent à chaque fois avec des concepts très clairs. Ils savent très bien ce qu’ils veulent, pour moi c’est les meilleurs DA possibles. Je me rappelle que c’est par exemple Caba qui a trouvé l’idée des pêcheurs avec le poisson pour la pochette de Bitume Caviar. Isha me contacte et me dit « On veut une photo avec un poisson »…

A : Et c’est Caballero qui te dit « Mets les en pêcheurs » ?

RG : Oui, je pense qu’il avait des références de Ghostface Killah en tête, et d’autres trucs de pêche américaine. Donc oui, c’est des gars avec qui j’adore bosser. Et on a remis ça sur les vinyles Zushi Boys. Les deux premiers c’est pareil, ils viennent avec leur concept et me disent « on veut que ça tourne autour des sushis et du saumon » et je le mets en forme en faisant une mise en page et un graphisme proche d’un menu de restaurant de sushis. Sur le deuxième ils veulent que ça soit avec une esthétique de tapis. Donc je fais les illustrations de tous les sushis et je les envoie à un mec qui va tout tisser en tapis. Et ensuite je prends en photo le tapis. On est plus sur un travail d’artisan, la DA est déjà installée par Caba et JJ dès le départ. Donc ils gèrent complètement ce qu’ils veulent faire.

A : Je vois que derrière toi tu as trois tableaux avec des photos de Sofiane Pamart à ton mur. Vous avez une relation assez forte aussi non ?

RG : Oui, avec Sofiane je m’occupe surtout de ses photos. J’ai juste fait la pochette de son album avec YG Pablo, Diamond Tears. Mais c’est quelqu’un qui a une certaine fidélité avec les équipes avec qui il travaille. Donc je réalise ses photos de presse à chaque fois, et j’ai aussi fait l’affiche de son concert à l’Accor Arena. On était sur un processus quasi similaire à celui d’une pochette d’album. Il voulait une belle photo qui fasse le lien avec son premier album Planet et celui d’après Letter. Donc sur la colorimétrie on est restés sur le jaune et le bleu. Et le brief général, c’était « Il nous faut quelque chose où c’est big star ». Donc je suis parti sur une imagerie entre Michael Jackson et Elton John tout en restant Sofiane Pamart. Mais oui, ce sont des gens avec qui humainement ça se passe bien, on se voit en dehors du travail. Ce n’est pas le cas avec tous les artistes.

A : Cette année, tu as reçu une récompense assez importante pour toi, la Flamme de la Pochette de l’année pour Bitume Caviar (Vol. 1) de Isha et Limsa D’Aulnay. Est-ce que tu peux me raconter un peu l’histoire de cette cover ?

RG : Isha et Limsa ont d’abord eu l’idée du poisson puis ils parlent à Caballero qui leur dit « Peut être que vous devriez vous mettre en pêcheurs » et ça les marque direct. Et après ça, Isha, que je connais depuis un moment m’appelle en me présentant l’idée. Et on commence à réfléchir à la manière dont on va présenter ça. Parce que ça peut vite être humoristique, et j’ai très vite dit que je ne voulais pas que ça soit rigolo, même si avec le décalage qui existe, ça va forcément amuser les gens. Donc on s’est vraiment renseignés auprès de gars qui sont dans le game de pêche, pour avoir du vrai matos pro, des vrais vêtements pour aller pêcher. Et il y avait presque un jeu d’acteur sur l’image, il fallait qu’on sente que les deux aiment vraiment la pêche. Le jour du shoot, on avait deux gars qui nous assistaient au niveau du matos, ils ont ramené leurs cannes, leurs appâts, tout. Et ils étaient full tatoués, ils se clashaient entre eux “Mais toi t’as pêché ça, c’est de la merde !” c’était marrant, même Isha et Limsa ils hallucinaient. C’était des gars qui avaient la trentaine passée, et ils allaient se poser pour fumer avec leur canne à pêche, silence absolu, tranquille. Et on voulait envisager Isha et Limsa dans cet esprit-là sur cette pochette.

« Quand j’ai envoyé la photo de la pochette de Bitume Caviar, on ne m’a même pas demandé de faire d’autres tests. Il y a vraiment eu une unanimité sur cette image. »

A : Et où est-ce que vous avez pris la photo d’ailleurs ?

RG : C’est à Bruxelles. Le hasard des choses fait que c’est à 200 mètres de chez moi en plus. C’est bête mais juste avoir la tour derrière, ça rajoute quelque chose. Au début, on a pensé à aller sur des gros étangs mais on ne voulait pas rajouter de bâtiment via Photoshop. On voulait vraiment qu’il y ait ce côté photo brut. Même en termes d’éclairage, je voulais avoir un flash très direct, pas quelque chose de trop produit. Donc je fais ces photos, je fais ma sélection, et je leur envoie celle de la pochette avec quelques retouches. Et en fait elle n’a jamais bougé. Ils ne m’ont même pas demandé de faire d’autres tests. Il y a vraiment eu une unanimité sur cette image.

V.) Le style Romain Garcin

A : Pour finir, je voulais prendre le temps de parler de ton style. En regardant ton travail, je trouve qu’il y a quelque chose de très lié à la photo. Et aussi une certaine forme de minimalisme. Ce sont souvent des images où on reçoit très rapidement l’émotion que tu veux transmettre, sans jamais être trop surchargées, un peu brutes dans l’esprit.

RG : Tu ne te trompes pas. Pour moi, dans la lecture d’une pochette, ça doit aller très vite. Donc c’est totalement volontaire. Alors ça peut passer par le minimalisme ou pas, mais je veux que le message d’une pochette puisse être lu très rapidement. Et c’est vrai que je bosse beaucoup sur le format portrait. Ce qui m’intéresse souvent aussi, c’est de prendre en photo la personne dans une nouvelle version d’elle-même. Je me renseigne sur les photos qui ont été faites de l’artiste par le passé et j’essaie de proposer quelque chose de toujours nouveau visuellement. Et ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant la technique, mais surtout le résultat final. Peu importe les moyens pour le mettre en place. Je pense par exemple à la pochette de Météo de Jäde. On a failli la faire vraiment dans l’eau, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Donc on l’a fait avec de la 3D. Les cheveux ne sont pas mouillés, et l’eau a été faite en post-prod. Mais quand elle a été dévoilée, plein de gens n’ont même pas vu que c’était fait avec de la 3D. Et c’est quelque chose que j’ai trouvé trop bien. Mais oui, mon but c’est de raconter une histoire à travers des émotions et un mood global de manière instantanée. Et surtout il faut que ça soit marqué visuellement. Qu’on puisse reconnaître cette pochette parmi mille dans les bacs ou sur les plateformes.

A : Tu parles aussi souvent de cinéma en interview et sur tes réseaux sociaux. C’est une influence dans ton travail ?

RG : Oui, je regarde beaucoup de films et c’est même plus une référence que la photo pour moi. Même si j’adore le travail d’une grande photographe comme Annie Leibovitz, je vais beaucoup plus aller m’inspirer du cinéma. Quand je fais des moodboards, je vais spontanément aller chercher des images de films. Et sur le rendu de mes photos, j’ai envie qu’il y ait un côté un peu cinématographique. Mais ça peut bouger. Par exemple en ce moment j’essaie d’aller vers quelque chose de plus brut dans mes photos, un petit peu plus « punk ». La cover de Isha et Limsa tend un peu vers ça, par exemple, elle a un côté un peu plus instantané.

A : J’ai aussi l’impression que tu n’aimes pas trop les typographies. Il n’y en a pas tant que ça sur tes pochettes.

RG : Oui de moins en moins. En fait j’aime les beaux objets avant tout, et quand je fais une pochette j’espère toujours qu’elle va sortir en physique. J’aime bien mettre du texte pour qu’il soit identifiable dans les bacs, et on me permet de plus en plus de le faire via des stickers transparents, ce qui permet ensuite d’avoir la cover brut. Globalement, j’aime bien mettre du texte à condition qu’il y ait une valeur ajoutée graphique. Quand on fait un album, il y a un côté « noble ». Et je trouve ça dommage parfois de mettre du texte sur une image qui pourrait se suffire à elle-même.

A : Est-ce qu’il y a des artistes ou des graphistes qui t’ont beaucoup influencé dans leur travail sur des pochettes ?

RG : Comme tu peux le voir dans mon bureau, j’ai pas mal de livres, notamment sur Hypgnosis, qui est le studio qui faisait des covers de Pink Floyd, Led Zeppelin. Ils m’ont beaucoup inspiré parce qu’au-delà du rendu visuel qu’ils proposent, il y a l’aspect technique. Les mecs faisaient des dingueries mais sans Photoshop, tout en organique. Et ça les poussait à sortir de leur zone de confort et à aller chercher d’autres techniques graphiques qui vont avoir un rendu hyper intéressant. Dans le reste de mes références, il y a aussi beaucoup Armen. Quand je vois la cover du Combat Continue, de Ouest Side, ça m’a bien marqué aussi.

A : Tu vis maintenant à Bruxelles depuis vingt ans. Est-ce que tu penses qu’il y a une école visuelle belge, qui a eu une influence sur toi ?

RG : Je pense que le point de convergence du monde artistique belge, c’est la décomplexion et le surréalisme. On accepte d’aller à fond dans le surréalisme, quitte à tendre parfois vers l’absurde. Et ce n’est pas autant acquis en France. Je le ressens quand je travaille avec des Français, chez les labels et les chefs de projets il y a une volonté de ne pas trop sortir des sentiers battus, même si les choses sont en train de bouger. Alors qu’en Belgique… [il soupire en souriant, ndlr] j’ai fait des brainstorming un peu fous. Je crois que je me suis imprégné de ce truc-là et c’est ce que j’aime ici, il y a une détente dans la manière d’envisager les choses, on va rigoler autour de tout ce qu’on va proposer. Si parfois tu proposes des idées impossibles logistiquement ou financièrement, le premier réflexe ne sera pas de te dire immédiatement que ce n’est pas possible, plutôt de l’enthousiasme, même avec les gros comme Damso. Et ça c’est hyper agréable. Mais il y a aussi eu à un moment donné un côté plus « fermé » à Bruxelles. Et j’ai la sensation que Stromae et son équipe, notamment le duo Boldatwork, sont venus changer ça. Ils ont permis d’envisager la musique en Belgique via des directions artistiques et visuelles beaucoup plus intéressantes.

A : Pour finir, tu évolues dans le milieu du graphisme depuis le début des années 2000. Est-ce que tu as d’autres envies maintenant ?

RG : Peut être ouvrir une agence à un moment donné, et me positionner en tant que directeur artistique pour des clients. Je suis aussi beaucoup le travail de la nouvelle génération, ils ont un talent très fort, beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite que nous, et je me dis que peut être que ça pourrait aider d’avoir quelqu’un qui les accompagne sur certaines choses. Je généralise évidemment, il y a toujours de petits génies qui savent se débrouiller très rapidement. Mais quand je parle avec eux, je me rends compte que tout ce qui est hors artistique comme négocier un contrat, gérer les relations avec le client et les artistes, savoir se vendre, ce n’est pas une évidence tout de suite. Les trois quarts se sous-évaluent énormément par exemple. Donc ça pourrait m’intéresser de les accompagner. Et sinon, ça va faire effectivement vingt ans cette année que je travaille à Bruxelles. Donc je me dis que ça pourrait être une bonne idée de sortir un livre, ou une exposition pour présenter une rétrospective de ce que j’ai fait, il va falloir que je m’y mette. J’ai réalisé ma première pochette en 2003 au final. Ça commence à faire longtemps.

Il est de ceux qui ne parlent pas beaucoup, tout en publiant sporadiquement ses dernières réalisations, sans grands commentaires ou emojis d’auto-congratulation. Malgré son CV impressionnant, Ben Dorado cultive depuis dix années une discrétion assez rare dans le milieu du graphisme français et international. Pourtant, le monde du rap au sens large a pu voir ses réalisations, sans toujours savoir que son nom se cachait derrières quelques unes des pochettes (Kyoto, Tokyo, Ateyaba, Dark Lane Demo Tapes, Honestly Nevermind, Her Loss, Sincèrement, 24) visuels de tournées (It’s All A Blur de Drake) et pièces de merchandising marquantes (celles du dernier album de Hamza) de ces dernières années.

Ben Dorado ne travaille pas depuis quinze ans dans le monde du graphisme et du design en France et aux États Unis pour prendre la lumière. Au contraire : le Français se sert de ses inspirations et de son talent pour les faire rejaillir sur les artistes qui lui font confiance. Un leitmotiv qui se comprend mieux lorsque l’on découvre son parcours tout entier. Élevé dans la région nantaise, ce fan de rap américain de longue date, pas vraiment fait pour l’école, a dû s’accrocher pour vivre aujourd’hui de ce qui l’anime. Un parcours notamment marqué par deux passages à l’armée (au point de presque tout lâcher dans le graphisme) des moments de doute et de compte en banque dans le rouge, et une rencontre essentielle : celle avec Ateyaba, qui lui fera confiance dès ses débuts en 2011.

Vrai tremplin dans la carrière de Ben Dorado (qui ne cessera de souligner tout ce qu’il lui doit durant notre discussion) celui qui se nommait encore Joke à l’époque va ainsi voir en premier ce que beaucoup d’autres vont comprendre par la suite : la singularité et la précision de ce graphiste français qui, après dix années de charbon et de galères dans l’ombre, va finir par être récompensé. Et pas n’importe comment : en partant vivre aux États Unis pour travailler à plein temps pour Drake, son label OVO, et ses différentes marques. Une consécration et un moment charnière dans sa carrière qui, après des années dans l’ombre, a donné envie à Ben Dorado de raconter sa trajectoire pour la première fois à l’Abcdr du Son. Pas pour s’auto-satisfaire, au contraire. Mais plus pour, comme il le dira en fin d’entretien, inspirer d’autres profils comme lui, à y croire et à s’accrocher. Parce que, même sans montrer son visage et sans avoir eu un parcours typique pour se faire une place dans les arts visuels, Ben Dorado a fini par faire précisément ce qu’il voulait, comme il voulait. C’est tout le sens de cet entretien.

I. LES DÉBUTS

Abcdr du Son : Quelle est ta première passion ? Le graphisme ou la musique?

Ben Dorado : Bonne question. Je dirais la musique en premier, peut-être. Le graphisme, je n’ai jamais été… En fait, j’étais toujours un peu fan, mais pas du graphisme spécifiquement, plus du style, de l’image. Après, j’ai commencé à m’intéresser au design puis à l’art en général. Mais c’est la musique qui m’a quand même introduit là-dedans.

A : Où est-ce que tu as grandi, et qu’est-ce que tu écoutais ? En voyant ton travail, on sent une influence américaine.

B : Je suis d’Aix-en-Provence, mais je suis arrivé à Nantes à 7-8 ans. J’ai passé la plupart de mon temps à Nantes. Je retournais l’été dans le sud pour voir ma famille, et pendant les vacances scolaires. Et oui, mes goûts musicaux étaient très axés US. Je suis allé aux États-Unis très vite étant petit parce que mon père, son rêve, c’était de vivre là-bas. Mes vacances, c’était soit dans le sud chez mes grands-parents, soit aux Etats Unis parce que mon père nous emmenait là-bas une fois tous les ans ou tous les deux ans. Donc j’ai très vite entendu du rap américain. Je me suis alors aussi mis à aller sur des forums de musique en ligne, à télécharger de la musique sur Rapidshare, Megaupload… Et à l’époque, pour entrer dans certains forums, il fallait connaître quelqu’un qui pouvait te faire entrer. Parce que c’était des trucs fermés. J’avais rencontré un gars sur internet sur MSN et il m’avait alors mis en contact avec un gars que vous connaissez peut être, qui s’appelle Frencizzle. C’est lui qui m’a alors permis de rentrer dans un forum. Et comme il était un peu plus vieux que moi il avait une culture rap US qui était calée à fond.

A : C’est quelqu’un qui t’as aidé ?

B : Oui, on parlait sur MSN, et c’est lui qui me disait « télécharge cet album ». Et quand je téléchargeais un album qui était récent, il me disait « ouais, mais ces gars, ils ont déjà fait deux albums avant ». Et du coup, j’allais écouter les deux albums d’avant. Mais je te parle de ça, j’étais vraiment jeune, j’avais 13-14 ans, c’est vraiment au début. Frencizzle faisait des prods et je me souviens que j’avais téléchargé Fruity Loops à l’époque pour essayer d’en faire aussi. À l’époque il fallait acheter un clavier pour composer, je n’avais pas de thunes, j’étais jeune. Donc, j’ai finalement téléchargé Photoshop et ça a commencé comme ça.

A : Qu’est-ce qui t’a poussé à essayer Photoshop après les prods?

B : Franchement ? J’étais nul en prods. [rires] Je n’étais pas bon. Parallèlement, Frencizzle avait besoin de visuels, et j’avais une vraie sensibilité pour ça : il y avait quand même une grosse esthétique à cette époque avec les Cam’ron, les Dipset et tous les clips. C’était vraiment brut et frappant. C’est comme ça que je me suis dit, « tiens, je vais essayer des trucs ». [Il réfléchit] C’était aussi le début des mixtapes sur internet, avec DatPiff, toutes les pochettes de Lil Wayne, et j’avais envie de refaire les même effets visuels que ces pochettes. Aujourd’hui on trouve que c’est dégueulasse mais à l’époque, c’était cool.

A : Donc tu es vraiment un enfant des années 2000 ?

B : Oui, je suis né en 1990, donc j’avais 10 ans au début des années 2000. J’étais à fond sur le Dipset, mais leurs grandes années commençaient à passer. Et 50 Cent est arrivé. Et il a tout raflé. Je l’ai vraiment écouté à fond.

A : Comme beaucoup de gens, je suppose que tu as trouvé une version crackée de Photoshop et tu as appris tout seul?

B : Oui, il n’y avait pas de tutoriels à l’époque, ni YouTube. Je me souviens c’était galère, j’étais sur Photoshop CS2 et pas d’Illustrator, rien. Que Photoshop. Je faisais des montages dégueulasses en mode mixtape, je découpais des voitures. Des trucs clichés, quoi. Je faisais ça pour Frencizzle et pour des potes qui faisaient du rap à Nantes. Ca m’a vraiment permis de me faire la main.

II. JOKE ET L’ARMÉE

A : Cette période où tu apprends à faire des visuels tout seul pour des potes, combien de temps est-ce que ça a duré ?

B : En fait, je ne pratiquais pas vraiment, c’était plus quelque chose en plus. J’étais jeune, j’étais au lycée, j’avais 14-15 ans, je jouais au foot, j’avais ma vie, et je faisais ça à côté. Et surtout, je n’étais pas un bon élève à l’école. Donc après le lycée, j’ai décidé de partir à l’armée. L’armée, c’était un bon plan, il y avait du sport, j’étais bon en sport… Donc j’ai passé des tests et j’ai fait des prépas militaires. Mais finalement, j’ai décidé d’arrêter. L’armée cherchait à l’époque des pilotes d’hélicoptères et j’étais très bon au simulateur. Mais j’avais des mauvaises notes à l’écrit. On m’a alors proposé de faire professeur de pilotage mais je n’aurais pas pu voler. Ou alors en faisant 4 années d’études à côté. Ça me paraissait hyper long, et j’ai décidé de partir.

A : Qu’est-ce que tu fais à ce moment-là ?

B : J’ai commencé à travailler comme livreur à Nantes et j’ai pris un crédit étudiant pour aller dans un BTS en communication tout en continuant à faire des visuels sur mon temps libre. À l’époque, Frencizzle buzzait bien et j’avais eu des touches avec des artistes comme Singuila, c’était quand même des gros noms au final à cette période. Et c’est comme ça que j’ai commencé.

A : C’est à ce moment-là que tu rencontres Joke [Ateyaba aujourd’hui, ndlr] ?

B : Oui, je l’ai rencontré pendant mes études, à 18-19 ans. En fait, on s’est rencontrés… tiens, ça me revient, c’était à La Baule à côté de chez moi. J’avais un pote en commun avec lui qui s’appelait Joey, il faisait des prods [Joatouch, aujourd’hui producteur pour Shay, Niska, Lefa, ndlr] et il avait produit le morceau « Gotham » pour Joke. Il me parle alors de sa musique. Un peu au même moment, Frencizzle qui l’avait aussi vu passer m’en parle aussi. Et j’aimais vraiment son univers, ça me parlait vraiment. Un jour, Joke fait un showcase à La Baule. Je suis allé le voir en boîte, et je lui ai montré des trucs que je faisais. Et il m’a dit « Vas-y, on va tester ». Et notre première collaboration ensemble a été la pochette de « Gotham ». Un peu plus tard, on monte les deux à Paris pour rencontrer Oumar [Samaké, son manager, ndlr] pour parler du projet Kyoto. On va alors dans un KFC, et j’avais un Polaroïd sur moi. Je me mets alors à le shooter. Et la photo était incroyable : il avait ses doigts comme ça, son t-shirt Last Orgy… La photo était dingue en fait. Et tout est parti comme ça.

« Joke m’a énormément aidé. Ça a été comme un grand frère. Vraiment. »

A : Donc, Joke a été vraiment ta deuxième rencontre importante après Frencizzle ?

B : Oui. Il m’a emmené partout, je lui dois beaucoup pour ça. Je suis parti en tournée avec lui, j’ai tout appris sur le tas. Quand j’arrive et que j’apprends qu’il va signer chez Def Jam je me dis « mortel », je vais apprendre, rencontrer des directeurs artistiques. Surtout que je me suis fait toute une culture artistique que je n’avais pas et qui n’avait rien à voir avec le hip-hop durant mon BTS. Et là, déception totale. Je ne vais pas faire le cliché des maisons de disques mais tu n’y apprends rien créativement. Le meilleur qu’on avait à nos côtés, c’était Oumar, mais Oumar c’est un manager. Donc en fait je me suis senti hyper seul à ce moment-là. Et le gars avec qui j’avais le plus d’osmose c’était Joke. Et heureusement que c’était avec lui, qui était hyper ouvert, hyper visionnaire. Au final, il m’a fait de plus en plus confiance et on a construit quelque chose.

A : À cette époque, vers 2014-2015, tu commences aussi à collaborer avec Ikaz Boi, Bon Gamin…

C’est par rapport à Joke, en fait. Il me dit, « Je connais des gars à Nantes qui font des prods pour moi ». C’était Ikaz et Myth Syzer. Et je les capte et ça se fait comme ça. Joke, vraiment, sur cette interview, tu peux lui jeter ce genre de fleurs : il m’a énormément aidé. Ça a été comme un grand frère. Vraiment.

III. RETOUR À L’ARMÉE ET SPIRIT OF ECSTASY

A : Après la sortie de son premier album, Joke ne sort plus de musique pendant plusieurs mois. Qu’est-ce que tu fais ?

B : Quand il part en tournée, c’est cool. Mais quand on s’arrête, il n’y a plus rien. Et même quand je partais en tournée avec lui, je ne gagnais pas d’argent, je vais être honnête avec toi. Il n’y avait pas de covers tout le temps, et quand il y en avait, c’était des budgets ridicules. J’étais au chômage, en fait. Je travaillais l’été à la plage à La Baule, et je touchais le chômage le reste de l’année. Et j’en avais marre de tout ça. Joke a alors un enfant et je comprends qu’il va prendre plus de temps pour lui. Donc il va falloir que je fasse quelque chose de mon côté. C’est dur, parce que je n’étais personne, et je n’avais que Joke qui me tenait. Je perds alors confiance en moi et je n’ai pas forcément de plans. Je commence à un peu bosser pour des artistes jamaïcains comme Chronixx, Koffee, mais ils n’étaient pas encore aussi connus qu’aujourd’hui. Donc j’ai commencé à galérer. J’aurais pu aller en agence de comm’, mais on te bride tellement là-bas que je ne préférais même pas y penser. Je ne trouvais pas de job, et je repense alors à l’armée. Et je décide de retourner là-bas. L’armée me dit alors « On peut rouvrir le dossier, et vous pouvez tenter le concours pour devenir officier”. Moi, je me dis « bingo, je tente ». Parce que je vois aussi ça comme une revanche sur mon premier passage à l’armée où on ne m’a pas laissé la possibilité de devenir pilote d’hélicoptère. Je tente le concours et je suis pris. [rires] Ils me prennent en officier. Donc je suis allé à Saint Cyr en Bretagne, j’ai fait mes classes, et je suis devenu officier.

A : À partir de ce moment-là, tu décides de complétement arrêter le graphisme ?

B : Un peu oui. Au moment où je retourne à l’armée, Ikaz me contacte et me dit : “J’ai des potes qui font de l’electro, ça marche à fond, ils tournent à l’international. Ce sont des gros DJs, ils cherchent un gars comme toi. Tu auras un salaire et ça t’évitera de tout quitter”. C’était Amine Edge & Dance [duo de producteurs electro français mondialement connus, ndlr]. Sauf que j’avais déjà signé mon contrat à l’armée. Donc je me dit “C’est le destin, c’est comme ça que ça doit se faire”. Au même moment, je continue à parler avec Joke qui commence à travailler sur Ultraviolet. Et je me dis aussi “C’est comme ça, c’est la vie, j’aurais essayé de faire mon maximum. Mais à un moment il faut grailler”. Donc je passe ma première année à l’armée en tant qu’officier. Sauf qu’au début, les contrats avec l’armée ne durent qu’un an. Et quelques mois avant la fin du contrat je réfléchis à nouveau. Et je décide d’écrire à Amine Edge & Dance : “Vous cherchez toujours quelqu’un ?” Et là il me disent oui. Je ne resigne pas l’armée, et je retourne chez moi, mais avec un petit salaire. Et je refais du graphisme.

A : Donc tu te mets à travailler à temps plein pour Amine Edge & Dance ?

B : Avec eux et d’autres artistes. Ils me font bosser sur leur label, et ils tournent tout le temps, ils sortent beaucoup de choses, donc ça me donne du travail. Et je recontacte aussi les artistes jamaïcains avec qui je travaillais. Chronixx est devenu entretemps énorme en Jamaïque, donc ils me donnent aussi pas mal de travail.

A : Et Joke ?

B : Pareil, je rebosse aussi avec lui. Je sors à peine de l’armée, et on part faire le shoot pour la cover de Ultraviolet. C’était avec le photographe Fabien Montique qui travaillait pour Virgil Abloh chez Off White. Joke me refait une ouverture de fou, il me laisse gérer avec lui la direction artistique, il me donne son avis et on est repartis : on shoot la cover, on fait aussi « Vision » à ce moment-là, et ça re-décolle de fou. Et je me dis, « Putain, c’est le destin ». Pendant un an, je m’absente, lui vit sa vie de famille et enregistre, je reviens, et boom les projets enchaînent. C’était la meilleure période, en fait. J’avais 25 ans, j’avais déjà fait plusieurs allers-retours entre le graphisme et l’armée, en ayant quand même pas mal galéré, et je suis en mode : « C’est bon, là, j’y vais, on va tout niquer ».

A : C’est à ce moment-là que vous vous lancez à fond sur le label et la radio Spirit Of Ecstasy ?

B : Oui et j’en suis vraiment content. Ça a vieilli, mais à l’époque, en vrai c’était cool. Qui faisait ça en France ? C’est comme aller chercher Fabien Montique, photographe de mode pour ta pochette d’album de rap français, personne ne le faisait. Pareil pour l’idée de la radio, on n’était pas beaucoup. C’était moi qui travaillais sur les visuels, les morceaux c’était lui et moi, et Leknifrug faisait le mix. Je faisais les covers et il y avait dans les lives des animations 3D, on essayait des concepts, avec par exemple un bruit de machines à sous quand c’était une exclu Ateyaba. On n’a jamais réussi à le pousser aussi loin qu’on le voulait, parce qu’à côté je travaillais dans le graphisme. Mais l’ambition était d’en faire quelque chose d’encore plus global avec des soirées.

IV. DRAKE ET OVO

A : Le dernier épisode de la radio Spirit Of Ecstasy sort en mars 2020. Un mois après tu signes alors une pochette pour… Drake. Comment est-ce que tu t’es retrouvé à travailler pour lui et son label ?

B : Sur la fin de Spirit Of Ecstasy, Joke a un peu ralenti le rythme de la musique et je rencontre un gars qui veut travailler avec moi. Il s’appelle Pablo Jomaron, et il a une structure qui s’appelle Red Lebanese, qui publie beaucoup de fanzines, et qu’il a montée avec son pote Quentin, alias Mad Rey, qui est DJ. Il voulait me faire travailler sur un projet pour Mad Rey et on a fini par se rencontrer sur Paris. On se raconte nos vies, il a vraiment un parcours super artistique, j’accroche direct et on devient potes. Et un jour il m’appelle et me dit qu’il a un plan pour bosser avec Drake.

A : Mais comment est-ce qu’il est entré en contact avec OVO ?

B : C’était via un pote à lui, dont la copine était styliste pour Drake, une Américaine. À l’époque, ils cherchaient des artistes, et ils lui ont montré ce que Pablo faisait parce que son travail est vraiment super créatif. Et Drake et son équipe ont dit, « Vas-y, on essaye, on teste là-dessus » et là, il m’a mis avec lui. C’était la pochette et la back-cover de Dark Lane Demo Tapes. Il fallait le rendre dans deux jours ou trois jours et on l’a fait ensemble en mode trois nuits blanches. On a plié le truc et ça a commencé comme ça.

« Avec Drake, tu es dans une machine où tu n’es plus tout seul. Il y a le monde entier qui propose. Donc il ne faut vraiment jamais rien attendre quand tu rends quelque chose. »

A : Et donc ensuite vous gardez contact avec l’équipe de Drake ?

B : Pablo a ensuite signé un contrat de direction artistique pour Certified Lover Boy de Drake, et il m’a intégré dans le projet. La machine s’est un peu enrayée sur cette pochette, ça a été un projet un peu difficile. On a fait des tests qui partaient dans tous les sens, et ça s’est essoufflé. Drake a finalement fait quelque chose de totalement différent avec un autre artiste. On a beaucoup travaillé et ça ne s’est pas fait. Mais moi, je connais ça, j’ai bossé avec Joke. Donc j’ai été formé à la bonne école. [rires] C’est pour ça que je lui dois beaucoup. Grâce à lui, je n’ai jamais eu d’ego, je n’ai pas été frustré lorsque les projets ne sortaient pas, et j’ai appris à voir les choses différemment. J’ai alors commencé à travailler avec Oliver El Khatib sur un visuel de OVO Radio. Et il m’a recontacté une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et ça s’est installé. Et au final ils m’ont fait travailler sur plein de trucs. Aujourd’hui je travaille pour Drake, pour OVO, et sa marque Nocta.

A : Donc là, tu entres dans une grosse machine.

B : Oui, dans une machine où tu n’es plus tout seul. Il y a le monde entier qui propose. Drake a des designers qu’il paie à plein temps et qui travaillent sur Nocta et ses autres marques, Ils font sûrement appel à d’autres freelances, des artistes, des peintres, des plasticiens. Donc il ne faut vraiment jamais rien attendre quand tu rends quelque chose.

A : Pourtant, ils ont quand même fini par te donner la pochette de Honestly Nevermind.

B : C’est vrai qu’ils m’ont donné ça. [rires] C’était aussi un process qui avait un côté semblable à ce que je faisais avec Joke. Tu testes 150 visuels, et c’est celui que tu fais 4 jours avant qui est retenu. Après, j’ai la chance de travailler directement avec Oliver [El Khatib, associé de Drake, ndlr] qui est un vrai directeur artistique. Il me donnait des directions et des retours vraiment précis. Il doit connaître Drake par cœur, donc ça te donnes un gros avantage si tu es un designer. Oliver a été vraiment impliqué avec moi. C’est grâce à lui, tout ça.

A : Qu’est-ce qu’on te donnes comme indication du coup ?

B : Au début peu de choses : « Drake prend des risques donc il faut que ça soit un peu risqué ». Après je savais qu’il aimait les typographies gothiques, il portait beaucoup de Chrome Hearts à ce moment là, donc je suis allé vers ça. À l’époque je m’étais acheté un airbrush [pistolet de peinture de la taille d’un stylo, ndlr] et je me suis dit que j’allais tester avec. Et ça a donné ce résultat. Pour les couleurs, c’est venu après, il n’y avait que la typo à la base. Oliver m’a dit « Il faudrait peut être une sorte d’aura autour de la typo » donc j’ai utilisé l’airbrush mais en couleurs, en dessous de la typo, et je leur ai renvoyé ma proposition. Et la veille de la sortie ils m’ont dit : « Ok, c’est ça ». Boom. Et là ça devient un véritable rush pour rendre le visuel dans tous les formats.

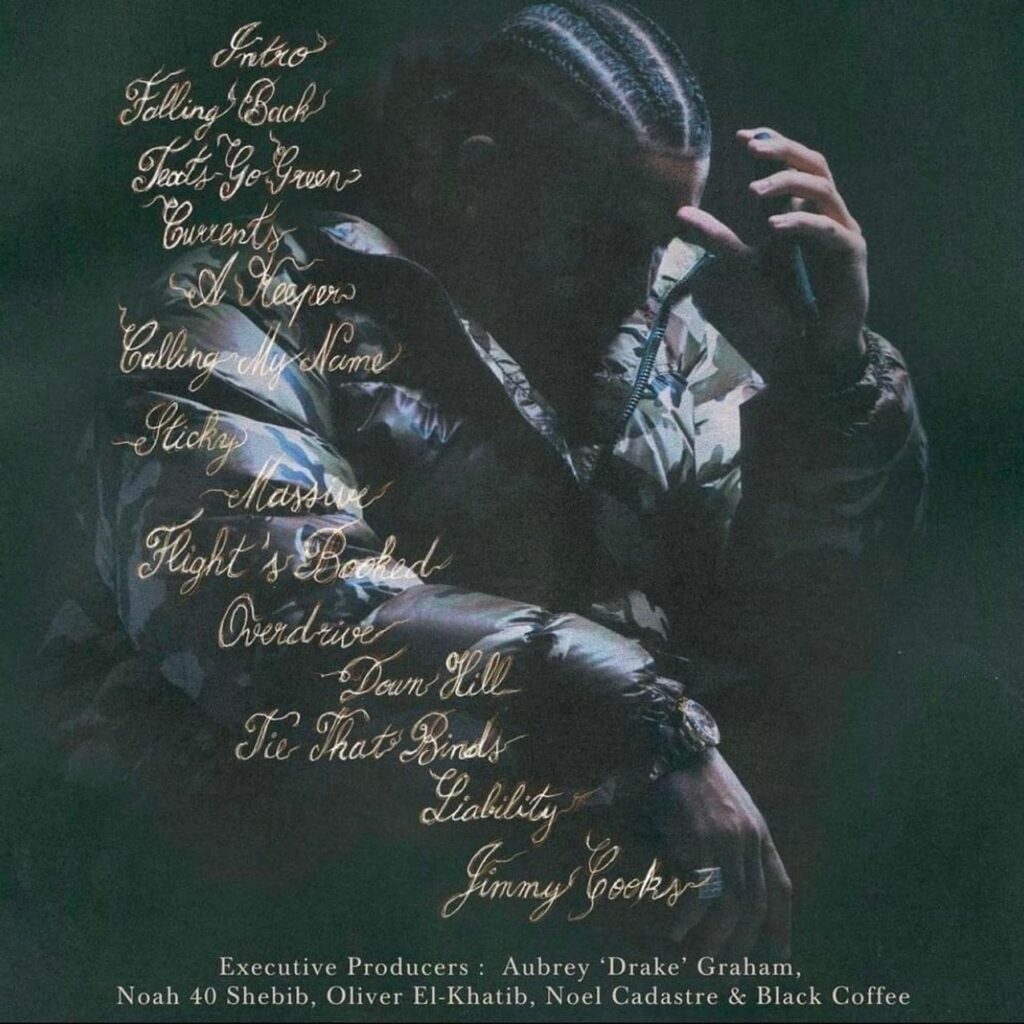

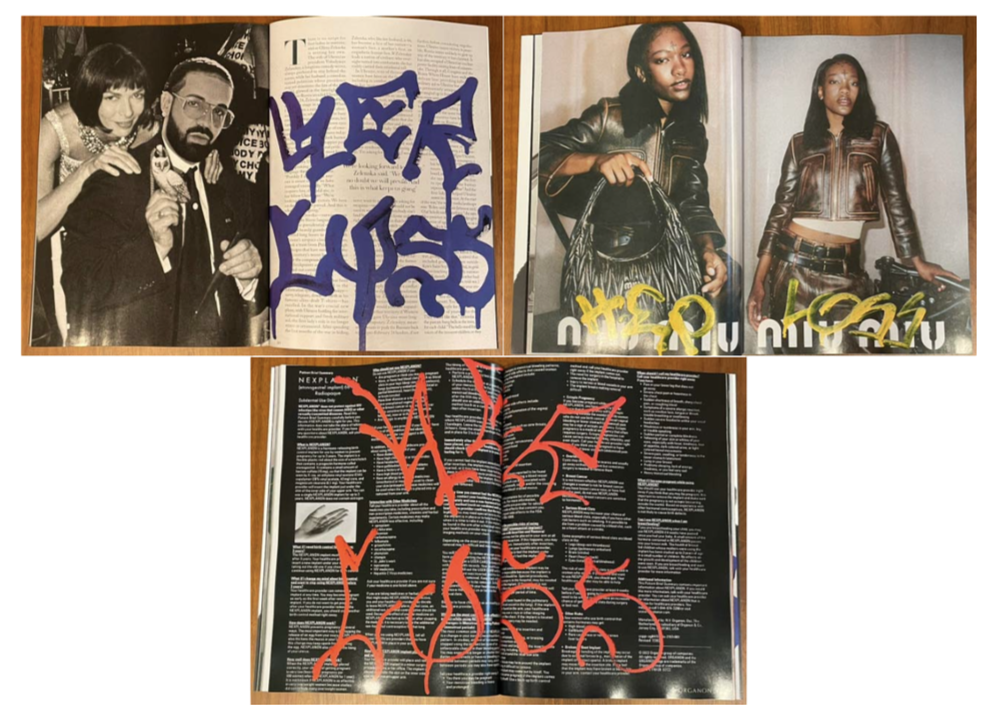

A : Tu as aussi fait la pochette de Her Loss avec 21 Savage. Mais je suppose que tu as eu moins de travail, étant donné que c’est une photo.

B : En fait, ça a été autant de travail, parce qu’on a fait des tags pour le faux Vogue Magazine pour la promo de l’album. C’est moi qui ai fait ces tags, et ils devaient aussi être sur la pochette au début. Au final ils les ont enlevés trois jours avant. [rires] Mais j’ai fait la pochette arrière et tout le Vogue. Et il y a eu 15 millions de tests, toujours avec Oliver.

A : Et donc, au bout d’un moment, l’équipe de Drake a fini par te dire « On veut t’embaucher » ?

B : Oui ça s’est fait petit à petit. Ça faisait trois années que l’on travaillait ensemble, et au même moment j’avais moins de nouvelles de Joke. Je pense qu’il voulait tester autre chose et c’est normal, on n’est pas liés à vie. Mais c’est vraiment quelqu’un que j’aime comme un frère. Je sais que si j’en suis là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui, il fait partie de mon histoire. Pour en revenir à Drake, son équipe cherchait des designers, vu qu’ils ont plusieurs pôles, que ce soit OVO, Nocta, la musique, et je bossais de plus en plus avec eux. Et ça s’est fait : ils m’ont envoyé une offre pour venir vivre aux Etats Unis pour bosser avec eux, et vu que j’ai une famille je leur ai dit « Je ne viens pas tout seul ». Ils ont accepté et on est partis vivre à Los Angeles en juin 2023. C’est vraiment une nouvelle aventure qui commence pour moi.

V. HAMZA, LA FÈVE ET HANABI

A : Au milieu de tout ça, tu trouves le temps de faire la pochette du dernier album de Hamza, Sincèrement.

B : C’est un peu lié avec mon départ aux Etats Unis. Quand j’au accepté le job, je me suis dit : « Je vais partir pour une nouvelle aventure dans un autre pays, et je n’ai pas fait beaucoup d’autres choses en France à part Joke ». Hamza m’a alors contacté via Instagram en me disant qu’il voulait que je travaille sur son album. J’ai répondu que j’étais chaud, par contre je voulais travailler en direct avec lui. Avec Drake je sais que c’est impossible, même si c’est presque pareil en échangeant avec Oliver. Mais quand Hamza m’a proposé, j’y tenais. Si je n’ai pas de contact direct avec l’artiste, en général je ne le fais pas. Je recherche l’alchimie, une relation donnant donnant. J’ai rajouté Pablo Jomaron avec moi, et après avoir écouté l’album, on a fait une présentation à Bruxelles pour proposer une direction artistique. Lui à la base avait l’idée de l’écriture manuscrite, le côté lettre. Et nous on s’est dit « Vas-y on va partir sur un truc vraiment sincère. Il est tout le temps en lunettes : là, pas de lunettes ». Et on a mis une ambiance un peu ancienne. L’inspiration, c’était les vieux portraits photo que faisaient les hommes avant de partir à la guerre au XXème siècle.

« Quand regardes la cover de Sincèrement sur ton téléphone, tu ne vois rien. Mais si tu zoomes, tu as tout. Les photos, ce sont des polaroids. Et la boîte dorée, c’est une vraie boîte »

A : La force de cet album, c’est aussi son physique. Notamment l’édition avec un fourreau.

B : À fond. Le problème actuellement, c’est qu’une cover sur Spotify, quand tu la regardes sur ton téléphone, tu ne vois rien. Mais si tu zoomes celle qu’on a fait pour Hamza, tu as tout. Les photos, ce sont des polaroids qu’on a scannés. Et l’habillage de boîte dorée autour de la photo sur la cover, c’est une vraie boîte qu’on a aussi scannée. Les gens ne s’en rendent pas compte, sur un téléphone. Pas autant qu’en vrai. Et il n’y a qu’un vinyle ou un physique qui peut t’amener ça.

A : Hamza t’as aussi permis de faire ton premier clip avec « Drifté ». Comment est-ce que ça s’est fait ?

B : À la base, on travaillais avec Pablo Jomaron sur la pochette et le merch autour du morceau. Et en parlant avec Hamza et son équipe, ils nous ont dit qu’ils voulaient faire un clip à Los Angeles mais ils ne trouvaient pas de script qui leur plaisait. Donc on leur a proposé de nous laisser un weekend pour leur soumettre une proposition. On a écrit un script, en restant assez simples, et c’est passé. De fil en aiguille j’ai trouvé une boîte de prod qui fait plein de clips, et on a tout tourné en une journée. J’avais déjà accompagné Joke sur plusieurs tournages de clips, donc je savais comment ça se passait. J’avais vu les moodboards des réals, je faisais plein de dossiers pour la direction artistique de ses clips, donc je savais ce qui était attendu. Ce que j’ai appris par contre, c’est l’aspect « humain » et tous les détails auxquels ils faut penser quand tu diriges une équipe sur un tournage. C’était assez sport mais ça s’est bien déroulé. On a filmé avec du 16mm, du digital, une grosse caméra de cinéma Alexa, on a mixé les médias et on s’est amusés. Mais l’idée générale, c’était de mélanger différents types d’images vidéos, qu’on traitait ensuite avec Pablo, en gardant un peu l’esthétique d’un film home made de vacances, comme si Hamza filmait lui même. Mais c’était une super expérience, Hamza nous a fait confiance de A à Z.

A : Quelques mois plus tard, tu t’occupes de la pochette d’un album d’un autre artiste francophone très attendu : La Fève.

B : Oui j’ai fait ça avec Pablo Jomaron à nouveau. On avait fait l’édition physique de ERRR et ça s’était super bien passé. La Fève m’a appellé un dimanche à la fin de l’année dernière, et il fallait rendre ça le vendredi d’après. Il avait l’idée, il savait ce qu’il voulait, les lunettes étaient déjà faites, et Pablo est allé le voir à Paris pour shooter. Il voulait une photo avec ce background un peu bleu, un peu comme sur les photos d’université. Et de mon côté j’ai fait le graphisme autour de la pochette, la back-cover, le livret… Notre référence, ça a été un livre de photos sur la scène rap d’Atlanta, un peu dans la même veine que celui sur le rap de Houston par Peter Best, Houston Rap. On a remarqué qu’il y avait quelque chose autour du graffiti, donc on est vraiment parti vers ça, avec le logo 24, le tag etc. L’idée c’était vraiment aussi de coller visuellement à ce qui se faisait autour de la trap d’Atlanta pour les pochettes. Et on a aussi travaillé sur le site, avec un design un peu années 2000 qui change un peu. En tout cas on est super contents de ce qu’on a pu faire, c’est cool de pouvoir être cohérent visuellement sur un projet de A à Z. Tout est lié.

A : Vous travaillez énormément ensemble avec Pablo Jomaron, et vous avez même annoncé en début d’année le lancement de votre structure nommée Hanabi. Qu’est-ce que ça va être exactement ?

B : Avec “Drifté”, on a géré une campagne de A à Z avec Pablo, que ça soit le clip, la pochette, les photos promo, ou même le merchandising. Et on s’est dit qu’on avait fait le travail d’une agence, mais juste à deux. Et ça nous a fait nous dire qu’il faudrait peut être qu’on monte une structure ensemble, pour prendre des plus gros projets, en gérant tout l’aspect visuel. On ne le voit pas comme une agence, parce qu’on ne veut pas se qualifier comme ça, mais plus comme un bureau de consulting, qu’on a nommé Hanabi. C’est le nom d’un livre de photos qu’on a sorti en 2022, qui était très personnel, et que les gens ont appréciés. On s’est dit que ça nous représentait bien tous les deux. Et donc c’est comme ça qu’on a créé tout ça. Tous les projets qu’on a faits avec Pablo, même aujourd’hui, ça coule naturellement. Et c’est l’un des rares gars… [Il réfléchit, ndlr] J’ai essayé de bosser avec plein de gens, et ça n’a jamais fonctionné. À un moment, il y a toujours quelqu’un qui veut s’approprier le projet, qui veut dire, « Moi, j’ai fait plus que toi » ou qui reprend tes trucs dans ton dos. Lui, c’est le seul avec qui ça fonctionne. On ne se met pas de pression, on se dit les choses, si on ne veut pas faire un truc ou si on n’aime pas quelque chose, on se le dit, on ne le prend pas mal, on accepte, on respecte l’autre. Voilà. Et récemment, Hamza et son équipe nous ont proposé qu’on les accompagne jusqu’à la fin de l’année, donc ça va être notre première mission avec cette structure ensemble. On est content parce que c’est ce qu’on cherche, bosser avec des gens avec qui on a une bonne relation humaine, un peu comme j’ai pu le faire avec Joke. C’est comme ça que tu arrives ensuite à avoir une bonne relation artistique.

VI. LE STYLE BEN DORADO

A : Pour terminer, j’aimerais parler de ton style un peu plus en détail. En voyant ton travail, j’ai vu pas mal de choses liées à la culture américaine. Il y a aussi quelque chose un peu en lien avec l’art contemporain. Et aussi autour des fanzines, des flyers, de l’underground, avec pas mal de typographie. Est-ce que tu as des piliers dans ce que tu fais, des choses qui sont importantes ?

B : Je n’ai pas de piliers, c’est plus un mélange de plein de choses. Mais c’est vrai tout ce que tu dis. Par exemple, la typographie, je m’y suis très vite intéressé. Mais je me suis vite dit que je ne pouvais pas me plonger à 100% dedans. Parce que si je voulais vraiment devenir expert il faudrait ne faire que ça. Par contre je me suis vraiment entraîné et documenté visuellement sur plein de choses et je me suis créé une sorte de bibliothèque personnelle que je réutilise dans mon travail. Et le fait que je fasse aussi beaucoup de choses à la main, ça donne cet aspect fanzine. Pour l’art contemporain aussi, je m’intéresse à pas mal de choses c’est vrai. Donc oui je regarde un peu tout. Même des choses qui n’ont rien à voir. Je suis dehors, je regarde la nature, et je peux voir des combinaisons de couleurs qui m’inspirent.

A : Dans ton travail sur la photo, j’ai l’impression que tu aimes bien aussi modifier la photo, que ce soit au niveau des couleurs, passer en négatif, ou détruire un peu la matière.

B : Oui, j’ai commencé à faire ça avec Joke aussi. À l’époque, j’avais un petit appareil argentique, et je développais des trucs. Et une fois sur cinq, c’était foiré, mais ça faisait des images intéressantes. Je scannais des négatifs, et puis, j’étais devant le truc, et je trouvais ça cool. Mais je me considère comme un photographe du samedi. Pas du dimanche mais du samedi. [sourire] Mais je m’intéresse au truc, tout comme je m’intéresse au design et à plein d’autres domaines. Quand on te donne la direction artistique d’un projet, tu es obligé d’aller chercher des photographes, des typographes, des mecs qui font de la 3D. Et il faut quand même que tu saches de quoi tu parles. Donc c’est important de travailler et de tester un peu tous les différents domaines artistiques.

A : On parlait d’art contemporain. Tu vas aussi au musée ?

B : Oui, et Pablo, qui est un gars qui a une grosse culture, m’a envoyé plein de choses à regarder, à bouquiner. Et après tu fais ton truc tout seul, tu vois un artiste, tu en trouves un autre. Les films, beaucoup aussi… Et les dessins animés. Je vais te faire rigoler, mais pour un des visuels de OVO Radio, je me suis par exemple inspiré du dessin animé Batman quand j’étais petit dans les années 90. Les couleurs ça m’avait marqué, ça colle un peu à Toronto pour moi. Donc j’avais mis des bâtiments en mode Gotham City, avec des photos de bâtiments que j’avais pris à Tokyo.

A : Tu parlais de directeur artistique et tu t’intéresses à beaucoup de domaines différents. Tu te verrais bien driver des gens à l’avenir ?

B : Je ne sais pas trop, ça change tout le temps. Je viens de partir à Los Angeles, je travaille pour Drake, pour OVO, et en fait je me dis que peut-être je vais rester là-dedans, parce que ça me plaît. J’ai envie de continuer à progresser artistiquement et peut être aussi faire des nouveaux projets comme des choses en galerie, aller aussi un peu en dehors de la musique, parce que je suis très identifié dans ce domaine. Je sens qu’ à côté de ce que je fais, j’ai peut être envie d’aller faire des choses pour moi, faire mes trucs tout seul.

A : Et exprimer des choses personnelles ?

B : Oui, c’est ça. J’ai envie de me mettre beaucoup plus à la photo, peindre des choses, dessiner. Et toujours rester un pied dans la musique, ou la mode. J’arrive aussi à un âge où je vois que d’autres personnes commencent à s’inspirer de ce que j’ai pu faire et je trouve ça trop bien, c’est vraiment le but de ce que je fais. C’est comme dans la musique : il y a par exemple des « enfants de Joke », mais ils vont faire quelque chose qui ressemble tout en étant un petit peu différent, qui va inspirer d’autres mecs, qui font quelque chose d’encore un peu différent. Et c’est comme ça que l’évolution se fait et qu’on pousse les choses encore plus loin. Le fait que les générations interagissent, c’est vraiment quelque chose qui m’intéresse. Et cette interview elle tombe à pic pour ça, parce que j’avais envie de laisser peut-être un petit mot et dire : « Je n’ai pas un parcours classique, je n’ai pas le profil de l’étudiant passionné de design tout tracé, j’ai un cheminement totalement différent… Et au final j’ai pu partir aux États Unis pour un des plus gros artistes de la planète. » C’était surtout pour dire que tout est possible en fait.