Tag Archives: 1997

En 2002, il se disait que c’était « bandant d’être indépendant. » Et dans les années 1990 ? Stéphanie Narjiss Ménard et Vincent Stora ont fondé le label Artikal Record, qui a notamment sorti la compilation Police et l’album de Papifredo en 1997. Ils ont également étroitement collaboré avec Night & Day, distributeur historique du rap français qui a contribué à lancer la carrière de nombreux groupes (Ideal J, La Cliqua ou Tout Simplement Noir, pour ne citer qu’eux). Ils étaient donc particulièrement bien placés pour nous parler d’une facette méconnue du rap français d’il y a vingt ans, celle des labels indépendants.

Abcdrduson : Quels sont vos premiers contacts avec le rap ?

Vincent Stora : C’est très vieux, je me souviens plus de l’année mais j’ai découvert Run DMC, « Walk this Way ». En 1986, j’avais douze ou treize ans.

A : Tu découvres ça comment ?

V : Je ne me souviens plus, ça fait longtemps. [rires] Tout est arrivé en même temps, avec le graffiti, le tag. J’étais à Paris à cette époque-là. À cet âge-là on passe par plein de modes.

A : Est-ce qu’ensuite tu gardes un lien continu avec le rap ?

V : Oui. À la base je suis musicien. Avant d’avoir un label je faisais du son. Donc je commence à acheter du matériel, pour faire des productions. J’ai toujours été dedans.

A : C’est quoi tes premiers souvenirs en rap français ?

V : Rapattitude, NTM, la cassette d’IAM qui commençait à circuler, Concept, Assassin. Et puis bien sûr les émissions de Dee Nasty, avec Solaar et compagnie qui arrivent.

A : Et de ton côté Stéphanie ?

Stéphanie Narjiss Ménard : J’ai découvert le rap à travers mes oncles, qui ont à peu près huit ans de plus que moi. J’habitais en province et pendant les vacances scolaires mes oncles devaient nous garder mes sœurs et moi. Mes oncles étaient complètement implantés dans le Hip-Hop et j’ai passé toutes mes vacances scolaires à Paris. J’allais au terrain vague de La Chapelle et au Trocadéro. J’ai commencé à m’habiller autrement, à m’imprégner du truc. Entretemps j’ai été pensionnaire chez les Cathos en Picardie. Je suis arrivée avec un nouveau style, un nouveau blaze, des nouveaux sons. Mes oncles ont fait une petite carrière dans la musique, pardon les tontons, c’est des dossiers : ils ont signé dans les années 1980 avec Carrère et ils ont fait un premier titre qui s’appelait « PNY », « Paris New York City ». C’étaient les débuts du smurf. La photo de la pochette a été prise au Trocadéro, les deux gars à l’extrémité ce sont mes tontons. En contrepartie mes oncles venaient dans la maison où ma famille habitait en Picardie pour les weekends et ils amenaient tous leurs potes du Trocadéro et du terrain vague. C’était des grosses fêtes à la maison et c’est là où j’ai commencé à écouter du son. J’ai onze ans à ce moment-là. À la maison j’ai rencontré Lady V, Kool Shen, Joey Starr. Ils m’ont vu grandir et depuis je suis restée dedans. Ils venaient avec leurs propres cassettes, leurs premiers titres. Après j’étais connectée à MTV, j’ai suivi tout ce qui se faisait. J’étais fan de l’émission de Fab 5 Freddy, de Sidney, forcément, parce que c’est lui qui a lancé mes tontons.

A : C’est quoi le premier disque de rap (français) où tu te dis vraiment qu’on est passé à autre chose que ce bouillonnement ?

S : C’est horrible, la référence qui me vient à l’esprit n’est pas la plus glorieuse pour les femmes : j’étais fan de l’album de 2 Live Crew qui musicalement n’était pas inintéressant. Et dans le même genre il y avait Tone Loc. Cette vague un peu funk, musicalement très chiadée ça détonnait de ce qui se faisait dans le rap français. L’album de Black Sheep aussi m’avait mis une vraie claque.

A : Tu comprenais l’anglais ?

S : Absolument pas, c’était la vibe qui me faisait délirer. Le flow, l’énergie. C’est ce qui m’avait été inculqué en voyant les mecs danser sur des rollers avec des k-ways, faire des toupies. Le Hip-Hop pour moi c’était l’énergie.

A : Comment tu rentres dans le milieu de la musique, comment tu te professionnalises ?

S : Avec Monsieur ici présent, qui est très entrepreneur et qui a l’idée à la sortie du bac de monter une petite association qui s’appelle Tapage Nocturne. On commence à organiser des soirées dans Paris, à faire venir des groupes en concert. En 1992 on organise nos premières soirées dans Paris, avec un peu de Hip-Hop, de la salsa…

V : Ensuite mes débuts discographiques, c’est plus vers 1994. Je faisais du son, mais pour gagner un peu ma vie j’ai fait une formation d’ingénieur du son et je commence à travailleur au Studio de la Seine à Paris, en tant qu’assistant. À l’époque pleins de disque de rap se font là-bas, NTM notamment enregistre là-bas. Donc je me retrouve assistant sur plein de sessions de Hip-Hop. J’avais déjà des connexions mais je m’en fais d’autres. C’est là où Artikal prend un peu forme. Comme j’étais assistant j’avais possibilité d’utiliser le studio le soir, je m’étais arrangé avec le manager.

A : Jeff Dominguez nous racontait exactement la même chose…

V : Oui lui bossait à Plus XXX, j’ai bien connu Jeff. La grosse différence avec aujourd’hui, et pas que dans le rap, c’est qu’à l’époque on n’enregistrait pas un album sur un laptop. Il fallait prendre un studio et ça coûtait une fortune. Donc tout d’un coup, pouvoir avoir ça… Quand j’ai eu cette opportunité, je me suis dit pourquoi ne pas monter un label vu que ce qu’il fallait principalement c’était avoir des sous pour enregistrer, et moi j’avais cette possibilité. C’est parti de là.

A : Tu t’étais focalisé sur le rap ?

V : Oui complètement. L’idée c’était de faire un label de rap.

A : Tu savais avec qui tu avais envie de bosser ?

V : C’est l’époque où tout a explosé. On a lancé le label vers 1995-1996, les premiers trucs Night & Day sont sortis à ce moment, quand plein de petits groupes ont commencé à apparaître. On faisait des connexions et moi étant dans le studio, j’en voyais tous les jours débarquer. Des compilations commençaient à se monter, sur lesquelles je me suis retrouvé assistant. C’est un peu fou, c’était quand même il y a vingt ans. Je me souviens d’une compil sur laquelle j’avais bossé, j’avais fait des sons dessus mais j’avais aussi bossé en tant qu’ingénieur. Ça sortait avec un magazine d’art… C’était une compil gratuite distribuée avec un magazine dont je ne me souviens plus le nom. Dessus il y avait D.Abuz System et plein de groupes indé de l’époque. Là je me suis fait des connexions. Après, l’idée de monter un label se précise avec Stéphanie et un ami à nous, Karl, dit Lion Scot. On tombe sur un groupe qui s’appelle La Relève, qui revient de Philadelphie où ils avaient enregistré un trois titres avec The Roots. C’était produit par une fille, Jasmine, je ne sais pas ce qu’elle est devenue. Elle avait produit financièrement ce projet. Ils arrivent avec ça et contrairement à ce qu’ils pensaient ils ont du mal à trouver un deal pour pouvoir le sortir. Et au culot, on leur dit que nous on peut le sortir le projet. Je pars avec le projet sous le bras et je vais voir Patrick Colleoni, le directeur artistique de Night & Day, qui était à l’époque distributeur et je lui demande s’il peut sortir ça et il me répond oui. Pour être honnêtes on n’avait pas participé à la production sur ce projet, en tout cas pas de ce qui s’est fait à Philadelphie. Mais comme on ne pouvait pas sortir que trois titres, on a réenregistré deux ou trois morceaux à Paris, chez Jeff au Black Door. On a produit deux titres pour pouvoir en avoir cinq. C’est le premier projet d’Artikal.

A : À l’époque vous vous rendez compte de l’opportunité que c’est d’avoir The Roots sur un disque, et d’être presque les premiers à faire un titre avec des Américains ?

V : Oui on se rend compte. C’était juste avant qu’ils n’explosent vraiment. Ils avaient du succès mais à l’époque c’était un truc de connaisseurs. Ils n’avaient pas encore fait l’énorme tube qui est arrivé deux ans après « You Got Me ».

S : C’est pas « What They Do » avant « You Got Me » ?

V : Non le gros tube qui les a fait connaître du grand public c’est « You Got Me » avec Erykah Badu. Quand on a sorti le disque on est entrés en contact avec eux, pour être sûrs que tout soit clean. Et La Relève a fait toute la première partie sur la tournée française. Ils faisaient déjà des belles salles à l’époque qui étaient remplies partout en France, ils avaient fait le Bataclan. On les a accompagnés sur la tournée.

A : La Relève ensuite ne marque pas vraiment l’histoire du rap français…

V : Oui, l’EP n’a pas eu le succès espéré. Par rapport aux autres disques indépendants, en termes de vente, ça fonctionne, mais on pensait que ce serait un succès et ce n’est pas le cas.

S : Il y a aussi un détail, comme ce n’était pas des titres franco-français et qu’en titre il y avait eu une loi votée avec un quota de titres en français à jouer, c’était compliqué de négocier l’entrée en rotation. On a été bloqués d’un point de vue promotion radio. « Ça peut pas rentrer en rotation, y a du ricain« . Ça ne nous a pas aidés, la participation des Ricains. « Mais bon c’est quand même The Roots, on a fait une tournée avec eux. » « Ouais c’est bien, mais ça rentre pas dans le quota. »

V : Et après La Relève n’a pas continué. Mais bon on n’était pas liés, on n’avait pas de contrat d’artiste avec eux. Ils sont quand même apparus sur la compilation Police.

« On ne va pas cracher sur les majors, on rêvait tous d’être en major, soyons honnêtes. »

A : Cette compilation Police j’ai envie de l’aborder sur un premier angle : c’est la première fois qu’on voit certains artistes émergents du rap alternatif. Comment se fait cette compilation très hétéroclite ? On y retrouve de Section Fu à Svinkels, en passant par Delleck, Aktéfrazé… Ce n’est pas vraiment un thème où on les attend quand on connait leur discographie…

V : Les deux titres supplémentaires de l’EP de La Relève sont produits par Micko Niko, un ancien breakeur qui a fait partie des PCB et qui ensuite a monté un groupe signé chez Barclay, A.S. Incontrôlable. Il commençait à faire du son et il a produit ces deux titres. On devient potes, il était à l’époque en édition chez EMI, qui avait un studio à Courbevoie où plein de trucs se faisaient. C’était un peu un laboratoire, tous les artistes signés pouvaient l’utiliser. Il avait commencé à enregistrer une compilation sur le thème de la police, sans entrer dans des démarches pour sortir le projet. Comme on s’entendait bien il m’a proposé de finir le projet ensemble et de le sortir. Il avait déjà enregistré quelques titres au studio EMI, on a continué et c’est là qu’on a intégrer La Relève avec qui on travaillait, Section Fu qu’on connaissait, Papifredo avec qui on avait envie de travailler. Il y avait aussi James Delleck qui n’avait jamais rien sorti. Je crois qu’on l’avait connu par Thierry de La Relève, c’était un peu la même clique. Nico avait enregistré un quart du projet, on complète, on mixe et on sort la compilation en 1997.

A : Vous êtes aussi dans une période où il y a Delabel et Hostile en face, est-ce qu’il y avait une compétition, une émulation entre labels ? Quelle est la situation du rap français d’un point de vue distributeurs/producteurs ?

V : On est en plein dans l’époque où ça signe à tout va. Deux ans avant il y a NTM, IAM, Solaar signés en major. Assassin a une licence. Et puis quelques autres. Mais 1997 c’est vraiment le moment où ça signe à tours-de-bras. Nous on n’est pas vraiment en concurrence, on ne boxe pas dans la même catégorie. En revanche, on est un peu l’internet, le YouTube d’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’on sert à faire le buzz. Les gros labels attendent de voir quand un disque passe les 20 000 ventes chez Night & Day, et là ils commencent à s’intéresser à l’artiste. Ils étaient très contents qu’on sorte des petites compilations. À cette époque-là on n’a jamais eu de problème. Après ça c’est corsé. C’est devenu impossible d’avoir un featuring avec un mec signé en major. Mais à cette époque-là ça leur servait, ça faisait du buzz, ça donnait une crédibilité aux artistes d’être présent sur ce genre de projet. On servait de promo.

S : Comme les mixtapes. Les DJs sortaient des nouveautés, nous aussi.

V : À l’époque de Police, aucun artiste n’était signé, certains étaient en édition.

A : Puisqu’on est sur les compilations, parlons de la première sortie de l’année 1997, Invasion. Qui a eu l’idée de cette compilation ?

V : Night & Day c’est un distributeur. Rien n’était produit directement, le label distribuait ou prenait en licence des projets, comme ceux d’Artikal ou d’Arsenal Records par exemple. Invasion c’est le premier disque dont le chef de projet, Patrick Colleoni, est à l’initiative. Il a sorti des disques de rap pendant deux ou trois ans, ça a plutôt bien marché, et il décide de sortir cette compilation. C’est lui qui a trouvé le nom, qui a eu l’idée de la pochette, qui monte le tracklist, qui contacte Cut Killer pour mixer le tout… C’est là qu’il crée le label Invasion Records, chez Night & Day, puis chez Média 7 et d’autres indépendants.

A : Ce projet concatène un peu le catalogue des années précédentes. Comment vous le défendez à l’époque, quel est l’écho qu’il a reçu ?

V : En termes de compilation en indé, je pense que c’est ce qui a le mieux marché.

S : C’est la carte de visite de Night & Day, le meilleur de Night & Day est dans Invasion. Les best-sellers, les artistes qui ont réussi à détonner, sont là.

A : 1997 est un peu une année charnière. La plupart des artistes qui sont présents au tracklisting d’Invasion signent en major. Comment vous voyez leur évolution ?

V : On ne va pas cracher sur les majors, on rêvait tous d’être en major, soyons honnêtes. On était sans cesse en train de démarcher pour essayer de signer des artistes en licence chez une major. C’était le but. Le mec qui te dit « Non je vais rester indépendant« , ce n’est pas vrai. [rires] C’est vrai qu’en indépendant tu n’as aucune pression de personne, tu fais absolument ce que tu veux, ce n’est pas le cas en major. C’est des années où il y a énormément de signatures, donc ça se professionnalise à tout point de vue. Les groupes commencent à avoir une meilleure expérience de studio, de son, de production, donc il y a du bon. Mais c’est vrai qu’il y a pas mal de groupes qui n’ont pas confirmé, qui n’ont pas réussi le cap avec les majors. S’ils étaient restés en indépendants ils auraient mieux réussi ? Je n’en sais rien.

A : Vous n’avez pas de conviction personnelle sur le sujet ?

V : Il faudrait voir disque par disque. Si on parle des trucs de Night & Day, La Cliqua ça s’est plutôt bien passé. D.Abuz, pas trop.

S : Ministère AMER, chacun a fait sa carrière solo en major.

V : Ce n’est pas exactement la même chose mais c’est un groupe qui a plutôt bien marchandé. Un autre exemple c’est Tout Simplement Noir, qui est resté en indé et qui a continué à marcher relativement bien. Il n’y avait pas des scores de major mais ils sortaient régulièrement des disques qui vendaient très bien pour de l’indé.

S : Pour rebondir sur ce que disait Vincent, j’ai quitté Artikal en 1999 et j’ai intégré Sony Music. Ça a été intéressant de voir comment ces groupes que j’ai connus en indé ont évolué une fois en major, et notamment à Sony Music. Ce qui me vient à l’esprit, c’est Ministère AMER, que je connaissais, bien qu’ils n’étaient pas chez Night & Day. J’ai suivi la carrière de Stomy Bugsy chez Columbia, j’ai vu comment Passi a évolué au sein de V2, avec Chassagne. C’est intéressant de voir comment ces groupes ont évolué et comment le rap a évolué entre cette période charnière de 1996-1998 et les années 2000. Voir la professionnalisation, quelles en sont les dérives et les vices, l’arrivée de Skyrock… Je vais le dire très honnêtement, je fais partie des gens qui ont été particulièrement choqués de l’attitude de Laurent Bouneau en tant que directeur artistique du rap français, qui faisait la pluie et le beau temps quant à ce que doit être le rap français. J’ai été témoin de choses en tant qu’assistante marketing ou assistante artistique, j’ai vu comment des premiers projets de studio ont évolué, comment des albums entiers ont été « scratchés » parce que Monsieur estimait que ça n’avait pas l’écoute ou l’audimat nécessaire pour sa radio. J’ai vu des drames, des mecs qu’on a piochés en Province, qu’on a fait venir à Paris, qu’on a fait jouer en studio, qui ont été mis en écoute et qui ont été ramenés gentiment en leur disant « t’es gentil mais tu rentreras pas en rotation, on ne peut plus rien faire pour toi. » Pareil en termes de signatures d’album, à l’époque on faisait des signatures d’artiste, on s’engageait sur trois ou quatre albums. On sortait des singles, on voyait l’airplay, et si ça marchait il y avait un album qui suivait. Mais attention : un album, on verra pour le deuxième. Et rebelotte, on refait un single, on regarde comment il marche, pour un deuxième album, etc. J’ai trouvé ça dommage, à quelque part on a dénaturé le disque, on n’était plus dans la direction artistique, plus dans la création. C’est mon regret. Voilà la dérive de la professionnalisation pour moi. Après il y a des bijoux, L’École du Micro d’Argent par exemple.

A : Et justement, un mec comme Fabe a réussi à maintenir une certaine intégrité, c’est un peu un contre-exemple. C’est le caractère de l’artiste qui fait que ça peut marcher ?

S : C’est le nombre d’albums vendus qui va faire la différence. Fabe ce n’était pas un mec qui avait un nombre de ventes hallucinant. Il est resté bloqué à un pallier. Il a pu garder son identité artistique parce qu’il n’y avait pas l’attente d’un énorme retour sur investissement. Il fait partie des gens à qui on a foutu la paix. Mais dès qu’on arrivait à un certain niveau… À part peut-être IAM et NTM, qui avaient une véritable liberté artistique. Dès qu’on passait disque d’or, on était à la merci des gens.

V : Il y a quand même plein de super disques qui sont sortis en major…

A : Ce n’est pas ce que je pense personnellement, que la major dénature le travail de l’artiste. Je pense que c’est plus Bouneau qui a dénaturé les choses, effectivement.

V : Bouneau ça vient un peu après, c’est venu doucement. En 1996, Skyrock n’était pas encore 100% rap.

A : C’est en 1998 qu’ils commencent à mettre les pions en place.

V : Moi je trouve qu’en major il y a plein de super bons disque qui sont sortis. C’est très bien pour un artiste de se retrouver en major, les conditions, les moyens. Tu peux vendre des disques. L’indépendant c’est super, on a passé de bons moments mais il faut être honnête, au maximum on vendait 25 ou 30 000 disques. On pouvait en vivre, mais c’était quand même bloquant. On ne passait pas par exemple en radio. Il y avait tout un circuit auquel on n’avait pas accès. On prenait un peu de pub dans les magazines spé mais on n’avait pas vraiment de budget marketing. C’était limité pour un artiste d’être en indé. Mais tu as des contre-exemples, on en parlait quand on a fait Night & Day Live [NDLR : concert de juin 2017 à la mémoire de Patrick Colleoni, décédé en 2009, avec de nombreux artistes distribués par Night & Day à l’affiche], des groupes comme La Harissa ont sorti des disques pendant des années et avaient leur petite économie parallèle qui fonctionnait.

A : Est-ce qu’il y a des artistes où vous vous êtes dits « on n’a pas fait grand-chose pour lui mais finalement c’est lui qui a pété les scores, on n’aurait pas pensé que ce serait lui qui cartonnerait ? »

V : Je peux parler d’un groupe auquel on n’était pas liés mais qui a bien marché, Tout Simplement Noir. C’est le disque qui a le mieux marché chez Night & Day, sans faire énormément de promo, sans passer en radio. Ils n’étaient même pas en licence, c’était une distribution, ils étaient totalement indépendants. Et ils ont duré, ils ont fait plusieurs disques qui ont tous marché.

A : Comment ça fonctionne la distribution, techniquement, juridiquement, commercialement ? Où s’arrête le rôle de la production, où commence celui de la distribution ? C’est juste placer les disques dans les rayons ou ça va plus loin ?

V : Tu as trois types de contrat. C’est toujours le cas d’ailleurs, même en distribution numérique. Pour prendre notre cas, on était un label qui signait directement des artistes. On produisait l’album et ensuite il y avait deux solutions : soit on signait en distribution simple, c’est-à-dire qu’on touchait 60% du disque et l’artiste 40%. Et le rôle de la distribution s’arrête vraiment juste à mettre le disque dans les bacs et à assurer la gestion des stocks. Ils ne mettaient pas de budget de promotion. Nous on livrait les cartons de disques chez Night & Day, dans leurs locaux à la Plaine Saint-Denis, et eux géraient toute la logistique de distribution. C’est un gros boulot, il y a les précommandes, c’est-à-dire qu’ils avaient des représentants dans chaque coin de France. Une dizaine environ, chacun dans un secteur. Un mois avant la sortie, ils allaient voir les vendeurs de la FNAC ou les indépendants pour annoncer que le disque allait arriver. L’idée c’était d’avoir une belle mise en place le jour de la sortie. Après on pouvait signer en licence aussi. C’était plutôt quand tu signais en major, tu pouvais être en licence chez un indépendant aussi. Là ils ne te reversent pas 60% mais 20% du prix du disque. Par contre ce sont eux qui prennent en charge la fabrication et toute la promotion et le marketing. Ce sont eux qui assurent la promo, les achats de pages de pub, etc. Ce sont les deux possibilités en tant que label, les deux contrats possibles. Après en tant qu’artiste tu peux aussi signer directement en artiste dans une major. Le principe d’Artikal c’était qu’on était l’interface entre l’artiste et Night & Day.

A : Du côté de Night & Day, est-ce qu’il y a eu l’ambition de signer des artistes directement ?

V : Non il n’y a eu aucun artiste sous contrat avec Night & Day. ça passait toujours par des labels.

A : Quelles relations vous aviez avec les autres labels qui gravitaient autour de Night & Day ?

V : Elles étaient plutôt bonnes. On ne se connaissait pas tous forcément très bien, mais on s’est tous un peu croisés. Night & Day était un gros point de rencontre.

A : Il y avait une couleur val-de-marnaise chez Night & Day, avec Ideal J, Different Teep, EJM, Abuz en partie…

V : Je ne pense pas que ce soit calculé. Une des premières signatures c’était Alariana, qui produisait Ideal J notamment. Donc ils ont sorti leurs projets là-bas.

A : Different Teep, c’était un peu les grands frères de la Mafia K1Fry et d’Ideal J notamment. Avec La Rime Urbaine qui sort chez Night & Day, Mehdi devient le producteur attitré de toute une équipe.

V : Pour moi le disque marquant, c’est le premier Ideal J. C’est un classique absolu du rap français, en indé ou pas. Je l’ai réécouté quand on a fêté les vingt ans de Night & Day. Mehdi ça a toujours été un très grand producteur, un mec novateur.

A : Je voulais également vous parler de Monsieur R, qui était très actif à cette période.

S : Le Ménage à 3 j’adore, ils me font délirer. Je l’ai découvert dans Invasion avec « R III », je me suis demandé « C’est qui ces oufs ? » Ça sortait des sentiers battus, y avait une vraie énergie, c’était relativement bien écrit.

V : Ouais, très productif, il a sorti beaucoup d’albums. Chez Night & Day il sortait régulièrement des choses.

A : Ce rap politisé a un peu mal vieilli…

V : Pas tant que ça je trouve. Je ne vais pas te dire que j’écoute tous les jours les albums de l’époque, mais comme je m’y suis replongé cette année je trouve que ça n’a pas tant mal vieilli que ça. Je trouve qu’à l’époque on disait des choses. C’était de la musique à texte, aujourd’hui on est plus dans l’entertainement, le texte passe largement derrière. Dans ce qui marche en tout cas.

A : ça faisait vraiment partie du cahier des charges à l’époque…

V : Ouais, complètement. Dans le rap indé en tout cas.

S : Quoiqu’on en dise, quand Solaar est arrivé il a mis une claque à tout le monde en termes d’écriture. Ça a peut-être donné l’envie à d’autres groupes de travailler là-dessus. Il y avait une volonté de rendre hommage à la musique française chez certains artistes, comme Rocca par exemple. Aujourd’hui, on est dans la vibe.

V : Il y avait déjà du rap mainstream à l’époque, Ménélik, Mellowman… En général c’étaient des produits de major, parce que ça demandait plus de marketing.

A : Papifredo était passé à Cap’tain Café, animé par Jean-Louis Foulquier. Quand on est chez Artikal, comment on appréhende un passage télé ?

V : On n’en avait quasiment pas des passages télé. Cap’tain Café, même si c’était sur France 3, ça ne faisait pas spécialement vendre. Tu passes sur Skyrock, le lendemain tu vends des disques. Tu avais deux, trois ou quatre passage en une journée, le lendemain tu avais des commandes de disques, tu vendais des singles ou des albums. Tout ceux qui passaient, c’était un disque d’or assuré. Tu as des trucs évidents comme ça. Avec des pubs télé, c’était évident que tu allais vendre du disque. En passage télé, je ne sais pas s’il y avait beaucoup de trucs à l’époque…

A : Il n’y avait quasiment rien, les trucs genre Hit Machine, Charlie et Lulu, que Rocca a toujours regretté avoir fait…

V : C’était impensable qu’un artiste indé passe là-dedans… Rocca l’a fait quand il était chez Universal. Aucun label indé n’avait accès à ces médias. On pouvait appeler. Bouneau on l’a vu, j’étais dans son bureau trois ou quatre fois, il n’a jamais passé un truc à nous, il n’a jamais passé un truc indé. Si, le seul truc indé qu’il a passé c’était 113, Ni Barreaux ni frontières, qui a fait disque d’or en indé. Autrement tu pouvais aller le voir, à l’époque il te recevait. Après il ne te recevait même plus. Au début, je pense que ça l’intéressait de savoir qui était qui. Du coup il nous recevait, il écoutait les trucs. Je ne me souviens même plus de qu’il disait. À un moment on a compris qu’on ne passerait jamais, c’était impossible. Ça répondait à une certaine logique, pour lui de toute façon on ne pouvait pas suivre : s’il mettait notre disque en playlist, on ne pouvait pas suivre en pub télé ou en clips, de passer à la vitesse supérieure. Lui ce qui l’intéressait c’était d’accompagner de gros succès. Pour revenir à Cap’tain Café, je ne pense pas qu’un passage te faisait vendre beaucoup de disques. C’était bien, ça participait à la promo mais je n’ai pas le souvenir que le lendemain les choses s’affolaient. Ça restait une émission spé. C’était le seul truc auquel les indés avaient accès.

S : Il y a eu l’émission de Parano Refré sur MCM, Blah Blah Rap, mais c’était plus tard je crois.

V : À cette époque, c’étaient les trucs de Foulquier. D’ailleurs c’était plutôt Ambre Foulquier. C’est elle qui organisait les Hiphopfolies à La Rochelle, qui ont disparu après, et c’est elle qui s’occupait du rap pour Cap’tain Café.

A : Vous avez un avis sur le passage de Fabe à Taratata ?

V : Je me souviens qu’à l’époque je trouvais qu’il avait plutôt raison.

S : C’est aussi une belle illustration du choc des générations. La musique à papa contre celle du fiston.

A : Vous allez rééditer Police cette année. Pourquoi avoir choisi celui-là ?

V : Parce que c’est celui qui a le mieux marché. [rires] Et c’est une compilation, ça réunit plusieurs artistes. On n’allait pas mettre le focus sur une personne ou un groupe. On s’est rendu compte qu’il y avait un peu buzz là-dessus sur internet, on s’est dit que c’était dommage que le disque ne soit pas disponible.

S : Oui il y avait un peu de demande aussi. Ce qu’on a sorti à l’époque ça n’existe pas numériquement.

V : C’était évident, c’est le truc le plus emblématique qu’on ait sorti.

A : Ce sera le seul ou il y en aura d’autres ?

V : On réfléchit. Il y en aura peut-être d’autres, peut-être des projets croisés avec d’autres labels aussi. Quand on a fait ce concert hommage à Night & Day on a revu tous les gens de l’époque, et il y aura peut-être des projets croisés avec d’autres labels, pour des compilations. Peut-être essayer de ressortir Invasion… Même si on n’en est pas les producteurs. Les labels n’existent plus mais les gens sont toujours là.

A : Vous décrochez de ce milieu des labels rap à partir de quand ? Qu’est ce qui vous fait vous en éloigner ?

V : Moi très clairement c’est un peu après 2000, quand le rap français est passé dans une autre dimension. C’était très sympa cette époque, on était des passionnés, mais à un moment on grandit, il faut vivre. Ça demandait beaucoup d’énergie pour pas grand-chose en retour. Quand vraiment les majors et Skyrock ont pris la main complètement, en indépendant il n’y avait plus aucune chance de vendre des disques. Au début on avait un certain poids, on faisait un peu centre de formation, on servait à quelque chose. Ensuite on ne servait plus à rien. Bouneau avait compris le système, les majors aussi. Ils n’avaient absolument plus besoin de nous, ils faisaient leur buzz eux-mêmes. Tu pouvais sortir un disque en indépendant, mais tu n’en vendais plus un seul. On était complètement largués. C’est comme le foot aujourd’hui. Si ton club n’a pas de moyens démesurés, tu peux laisser tomber. Je prends souvent l’exemple de l’AJ Auxerre, Night & Day c’était un peu l’AJ Auxerre du rap français. [rires] À l’époque ils sortaient des gars, aujourd’hui ils sont limite en National. À un moment tu te dis « On va se faire chier, dépenser beaucoup d’énergie et on va vendre deux disques. » Donc on a arrêté. On est restés dedans, Stéphanie a travaillé chez Sony et moi je me suis remis plus dans la production, à faire des sons pour des artistes. Il faut pouvoir tenir un label. C’est pour ça que très peu ont tenu.

A : Aujourd’hui ce serait possible de faire un label indé ? Quand vous voyez les jeunes qui arrivent à développer des trucs…

S : Peut-être que c’est plus simple qu’à l’époque, avec les moyens de diffusion d’aujourd’hui.

V : C’est plus simple de produire un disque. Le mettre en ligne, tout le monde peut le faire. Après c’est très très dur de le vendre, aussi dur qu’avant si ce n’est plus. Faire un clip, le mettre sur YouTube c’est facile. Te faire connaitre, je ne pense pas que ce soit plus facile. J’en ai fait l’expérience, je continue à sortir des disques, pas spécialement dans le rap. On a facilement accès au réseau, mais on est plus noyés dans la masse. Sortir du lot, c’est très compliqué.

S : Moi j’ai fait un break, je suis partie de la production, j’y reviens aujourd’hui. C’est intéressant de voir comment les choses évoluent. Quand je discute avec ceux qui sont restés en maison de disques, je ne suis pas sûre qu’ils aient compris comment la musique se diffuse aujourd’hui. J’ai discuté avec les mecs de la Scred, savoir comment ils arrivaient à cultiver leur buzz, comment les majors arrivent à travailler leurs productions, comment des indépendants comme PNL arrivent à faire le buzz aujourd’hui. Ça a l’air d’être à la fois très simple et très compliqué. Des mecs qu’on ne connait ni d’Eve ni d’Adam sont capables de percer du jour au lendemain, et d’autres sont hyperpuissants et on ne va même pas en parler. Qui fait les choix, qui décide, quelles sont les cibles ? À l’époque c’était beaucoup plus simple, on avait vingt ans. Aujourd’hui, ça va de huit à cinquante ans. C’est ce qui m’intéresse aujourd’hui, essayer de comprendre comment on peut séduire un petit gosse de huit ans comme quelqu’un de cinquante ans. Qu’est ce qui va faire kiffer une personne comme moi aujourd’hui dans le rap français ? J’ai les mêmes outils que tout le monde, j’ai un smartphone, je vais sur YouTube. Je n’ai pas les mêmes déclics mais j’ai les mêmes réflexes. Ce que j’aime bien c’est le côté chineur qu’on n’avait peut-être pas hier, où on nous donnait un peu la becquée. On découvre un artiste, on se renseigne, on voit qu’il a fait un album… J’ai découvert Goldlink comme ça. Les moyens de diffusion sont différents, et j’aime bien le côté dénicheur.

A : Tu parlais de la Scred Connexion. Koma a sorti quelques disques chez Night & Day. Comment tu vois leur évolution depuis vingt ans ? Ce qu’ils ont réussi à perpétuer leur buzz, l’image, à travers un gros slogan et une identité visuelle forte ?

S : Je les trouve assez touchants, de nous tous c’était peut-être ceux qui ont été les plus constants. Ils n’ont jamais rien lâché. Avec leurs moyens, ils ont construit, bâti. C’est intéressant de voir qu’aujourd’hui ils ont une radio, un magasin, ils continuent à produire, à diffuser du rap. Ils sont là, ils évoluent tranquillement. Il y a un côté artisanal qui m’est sympathique. Ils ont tout mon respect, moi je fais partie des gens qui à un moment ont lâché prise, parce que j’avais des responsabilités, parce que je ne pouvais pas me le permettre. Je ne pouvais pas continuer à rêver, il fallait que je paie mon loyer. Mais eux ils sont encore là.

A : Tu imaginais ça quand tu les voyais en 1996-1997 ?

S : Honnêtement, non. Koma avait un côté très déterminé, mais je n’aurais jamais imaginé que vingt ans après il serait toujours là. Fabe a décroché pour des raisons qui sont les siennes, nous on a décroché, beaucoup ont décroché. Mais Koma est toujours là et il est encore capable de rassembler. Lion Scot est là-bas, il fait des émissions. La Scred continue à faire des concerts, ils sont très présents dans le 18ème. Ils continuent à rassembler.

A : Le contre-exemple ce serait celui des X-Men, qui est un peu considéré comme l’un des plus grands gâchis du rap français. Est-ce que ces trajectoires d’artistes sont prédictibles dans un certain sens ? Quand vous regardez tous les artistes que vous avez vu passer, est-ce que vous vous dites « c’est fou, on n’aurait jamais pensé que vingt ans après il en serait là » ?

V : Il y a eu beaucoup de mecs qui ont marché alors qu’on ne l’imaginait pas, et inversement. X-Men c’est le bon exemple, c’était le groupe absolu à l’époque. Je pense que ça a sûrement trop trainé, même s’il y a forcément des raisons. Les mecs au lieu de sortir rapidement ils ont attendu longtemps. Les disques marchaient bien, donc on pouvait se permettre d’attendre. Il y avait deux ou trois ans entre chaque disque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, maintenant quand les mecs marchent ils profitent du filon et ils sortent projet sur projet. À l’époque en France c’était très pépère. Les mecs prenaient vachement leur temps, à tort ou à raison. X-Men je connais pas du tout les détails de l’histoire, mais j’ai l’impression que c’étaient des mecs qui avaient de l’or dans les mains et que tout le monde voulait, et qui ont beaucoup attendu pour finalement sortir un truc qui n’a pas vraiment marché, pour ne pas du tout rebondir après. Alors que tout le monde pensait que c’était évident, que ça allait cartonner. Lunatic un peu aussi, même si leur album a marché à son échelle. C’était entièrement produit par un label indépendant et ça a fait un peu plus de 100 000 je crois, ce qui est un très gros score sans aide promotionnelle de major. Ils sont passés sur Skyrock, ça a été un succès.

A : Quel était le bon timing à l’époque ? Comment on décidait de l’instant t pour sortir un projet, quand on gérait un label ?

S : On fonctionnait plutôt au coup de cœur. On n’avait pas un planning précis, avec un calendrier de sorties. On essayait de faire les choses en fonction de ce qu’on aimait.

V : On n’avait pas un volume de productions énorme, on ne pouvait pas produire dix projets en même temps. Aujourd’hui, on essaie de faire du buzz, de présenter des clips. Nous il y avait l’étape des précommandes. Ça existe toujours, les disques se vendent toujours un peu physiquement mais avant ce n’était que du physique. En termes de planning il ne fallait pas rater ta sortie. Il fallait avoir des murs de disques à la FNAC des Halles, bien placés pour que les gens achètent. Comme il y avait plein de sorties, si tu ne marchais pas au bout de deux semaines, tu te faisais virer des bacs et ne recommandaient plus de disques. Il fallait avoir une bonne précommande, pour que le jour de la sortie il y ait un paquet de disques dans les FNAC pour un avoir un truc visuellement fort. On a foiré deux ou trois sorties.

A : Lesquelles ?

V : Je pense à un très bon album d’un mec qui s’appelait Zeguino, qui faisait partie du groupe Schkoonk!, qui avait sorti un disque chez Small. On a sorti un très bon disque avec lui et on a merdé la sortie, du coup c’est sorti dans l’anonymat et c’est passé à la trappe. Le disque était bien, bien produit.

A : À l’inverse, une précommande qui a bien marché ?

S : Police.

V : Il y avait un buzz, on avait fait une super promo. On avait du coller 40 000 stickers dans tout Paris. Il fallait créer la demande, il n’y avait pas internet. On avait bien anticipé. Il n’y avait que marqué « Police », du coup tout le monde se demandait ce que c’était, « est-ce que c’est Police qui ressort un disque ? »

S : On a travaillé aussi un peu la légende urbaine, « achetez le maintenant avant que ce soit censuré. »

A : Vous avez travaillé avec Texaco, en parlant de street marketing ?

V : On travaillait avec une autre boite, Urban Act.

S : Il fallait qu’on soit créatifs, on n’était pas en mesure de pouvoir batailler avec les moyens financiers de plus gros distributeurs ou de majors. Quand j’ai débarqué chez Sony, il y avait tout un département qui s’appelait la « Promo-com », où on devait travailler en amont les sorties d’album. On était au téléphone avec la FNAC pour leur dire « Y a le prochain Céline Dion qui sort, la promo c’est ça, je te l’envoie. » Quand on faisait une précommande, on avait un chiffre estimé, il fallait s’en rapprocher le plus possible. Si la précommande était bonne on achetait les affiches 4:3, les kakémonos, les jeux-concours. On essayait de négocier, pour voir si elle pouvait venir faire un showcase. C’était un job à plein temps. Quand j’ai débarqué à Sony je suis arrivée là-dedans, on était très loin de ce que j’avais connu et imaginé.

A : Vous avez aussi eu quelques sorties internationales.

S : Tippa Irie et Blak Twang. Je suis très fière de ces deux projets-là.

V : On récupérait des albums en licence qu’on distribuait en France. J’ai toujours été dans le reggae et on a distribué en France des albums anglais. On n’en a pas fait des milliers, Blak Twang, Peter Hunningale, Tippa Irie. C’est tout. Les derniers disques qu’on a sortis n’étaient plus chez Night & Day, on a suivi Patrick Colleoni chez un autre indépendant qui a aussi disparu, Média 7. C’était au début des années 2000. On a sorti encore quelques trucs là-bas. Hamed Däye notamment. Mais on était un peu passés à autre chose.

A : Patrick Colleoni ça a été un mentor pour vous ?

V : Plus que ça. C’est pour ça qu’on a fait un concert hommage et que tout le monde a répondu présent. On ne se rend pas compte de ce que ça pouvait être de sortir un disque à l’époque. C’était un truc inaccessible, et lui a ouvert la porte. Tout le monde est d’accord là-dessus.

S : Mentor ce n’est pas forcément le terme. Il a ouvert les portes et on a tous une profonde gratitude envers lui.

V : Le mec était présent, il suivait. Il n’intervenait pas artistiquement, il écoutait, il donnait son avis, mais ce n’était pas un directeur artistique, il ne venait pas en studio t’expliquer ce qu’il fallait faire. C’est pour ça qu’il ne participait pas à la production, il signait les projets soit en licence, soit en distribution. Mais il te relançait, il y avait une idée de fidélité.

S : C’était un musicien aussi, il était passionné de jazz, il adorait le reggae. Il avait une oreille.

V : Oui on parle du rap, mais il a sorti Buena Vista Social Club, plein de références en jazz, il distribuait en France de gros labels de reggae jamaïcain comme Greesleeves. Night & Day ça a été très gros pour plein de musiques urbaines. Et ça a énormément servi au rap français. Le nombre d’artistes qui sont sortis de là et qui n’auraient pas existé autrement… Et c’était une libération quand il a commencé à sortir des disques. Il nous a montré que c’était possible, alors qu’avant il n’y avait que les majors, qui devaient signer un projet rap par an. C’était du domaine du rêve de pouvoir sortir un disque et d’un coup ça devenait possible. C’était quand même une petite révolution. Pas que dans le rap, dans le milieu discographique français en général. Ça a aidé plein de trucs à se développer, même par exemple la French Touch qui est arrivée après.

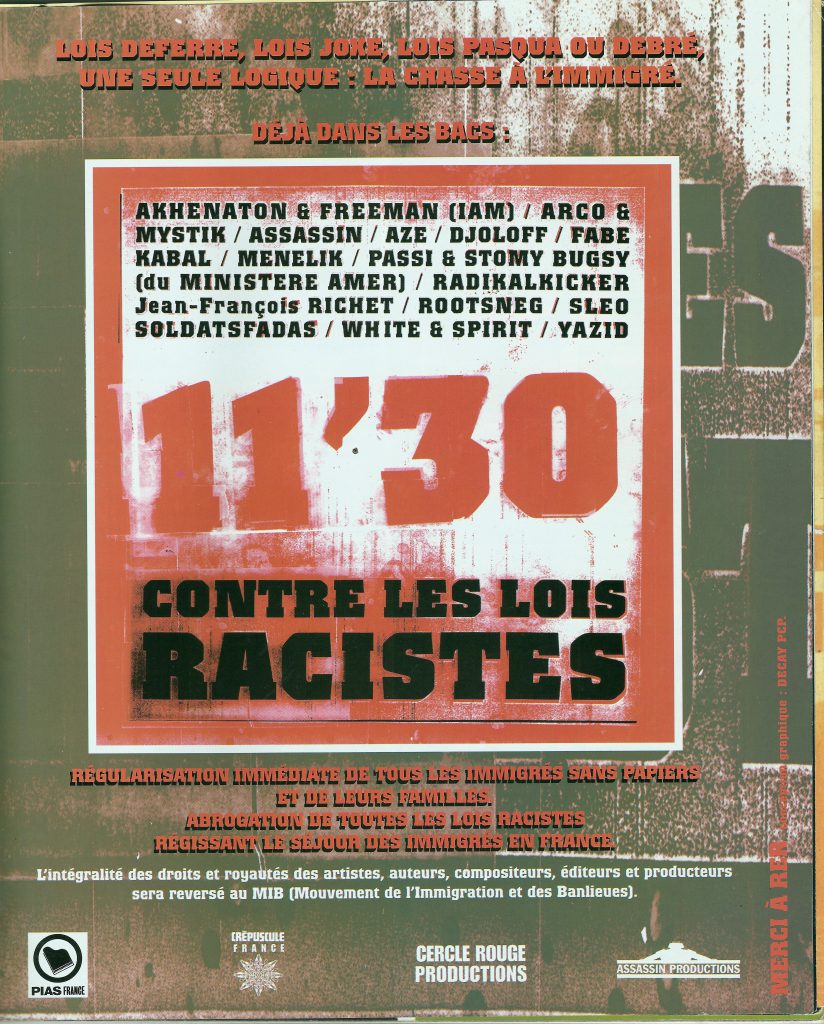

White & Spirit font partie des grands protagonistes de l’année 1997 du rap français. Les frères Kourtzer, Fabien et Mike, produisent en effet le maxi marathon 11’30 contre les lois racistes et sont les architectes de la légendaire bande originale de Ma 6-t va crack-er, de leur ami Jean-François Richet. Cet exercice leur a en quelque sorte mis le pied à l’étrier : ils ont depuis composé pour certains des réalisateurs français les plus en vue (Jacques Audiard, Arnaud Desplechin, Nicolas Silhol), toujours sous la bannière du Cercle Rouge (www.cerclerouge.com). Vingt ans après, nous avons pu échanger avec White pour qu’il nous raconte les grands moments de cette année 1997 et comment ces évènements ont influencé la suite de la carrière du duo.

11’30 contre les lois racistes

Abcdrduson : 11’30 contre les lois racistes sort en début d’année 1997. Comment s’est fait le choix des gens qui ont posé sur le morceau ?

White : Une partie figurait sur la BO de Ma 6-t va crack-er et il y avait d’autres gens avec qui on avait envie de travailler. Rockin’ Squat nous a aussi présenté Azé, Radikalkicker et Kabal. Ménélik, qu’on avait invité sur Ma 6-t va crack-er, nous a proposé de faire participer Soldafadas. Pour Sléo, on était au studio Plus XXX à Paris pour enregistrer les voix, et comme ils étaient en train de bosser dans une cabine à côté on leur a proposé de venir. Ils étaient enthousiastes, ce sont des gars supers, ils ont fait le boulot et on est très contents qu’ils soient sur le morceau.

A : Ça s’est donc fait un peu par hasard pour certains…

W : Nous n’avions pas prévu qu’il y ait autant d’artistes au départ, ça s’est gonflé en quelques jours.

A : Tout le monde a enregistré au même endroit ?

W : Il n’y a qu’Akhenaton, qui était à Marseille. Normalement il vient toujours au studio quand on bosse ensemble, mais là c’était exceptionnel il était sur autre chose donc il a eu la gentillesse de nous envoyer son couplet qui était terrible, comme d’habitude.

A : L’instru que vous composez pour ce morceau a-t-il été réalisé précisément pour 11’30 contre les lois racistes, ou est-ce que vous l’aviez déjà fait par ailleurs et vous vous êtes dits que ça collait bien avec le thème ?

W : Pour te répondre de manière plus générale, on ne compose jamais dans le vide. Par exemple, quand on a composé pour Ma 6-t va crack-er, on avait le nombre exact d’instrus pour le film. On compose toujours dans un but précis, pour ce qu’on nous demande. En l’occurrence, comme 11’30 devait se faire très vite on avait très peu de temps pour réunir tout le monde et faire l’instru, donc on l’a fait vraiment à la volée.

A : Est-ce que tout le monde a participé gratuitement ?

W : Oui bien sûr.

A : Vous aviez reversé l’argent des ventes à des associations…

W : Oui. Au départ, quand on a lancé le projet on a cherché à qui on pouvait reverser l’argent. On ne voulait pas tomber dans les clichés et donner à SOS Racisme et compagnie. Ce n’est pas qu’on n’avait pas confiance en eux, mais on voulait être sûrs d’où allait notre argent. Madj [d’Assassin Productions, ndlr] nous a parlé du MIB, le mouvement de l’immigration et des banlieues. On a fait des réunions avec eux, on a vu ce qu’ils faisaient et on s’est dit que leur donner les sous à eux était le meilleur choix, et donc tout leur a été reversé.

A : C’est la première sortie du label Cercle Rouge, que vous avez monté à Jean-François Richet. Quel a été son rôle dans la réalisation du morceau ?

W : Jean-François est quelqu’un de très politisé et d’engagé. Il y avait eu la loi Debré à ce moment-là, et il a estimé que ce n’était pas juste cette loi qu’il fallait dénoncer, mais les autres également, toutes celles qui avaient précédé. Des disques devaient sortir uniquement sur le projet Debré, on ne les a pas empêchés de sortir mais on a estimé qu’on devait faire quelque chose de plus général, sur le racisme. Jean-François a ensuite appelé Madj pour trouver l’association qui serait destinataire des fonds. À part ça, il a toujours été très impliqué dans le label. C’est quelqu’un qui connait très bien la musique, il a même fait des instrus sur certains projets, notamment sur la compilation Cercle Rouge. Il avait son sampler, il était à fond là-dedans aussi. Surtout à ce moment-là. C’est quelqu’un d’engagé sur le plan artistique également, il n’aime pas faire les choses à moitié.

Ma 6-t va crack-er, le film

A : Une anecdote m’a frappé en lisant votre bio : quand vous rencontrez Jean-François Richet au milieu des années 1990, il vient de finir son premier film, État des lieux. Il a pu le financer avec son propre argent, après avoir gagné au casino où il avait joué son RMI. Comment a-t-il acquis le savoir-faire nécessaire pour réaliser des films ?

W : Au départ, il a un CAP d’imprimeur. Il a fait caissier dans un supermarché aussi, je crois. Quand on l’a rencontré effectivement, son film était déjà fait, on est arrivés à Meaux en 1994. Il y avait une solderie à Beauval [quartier de Meaux, ndlr] qui s’appelait Gigastore ou quelque chose comme ça. Un genre de Foir’fouille. Il y avait trouvé des lots de K7 vidéo de vieux films, de Sergei Eisenstein notamment. Il les a achetés pour que dalle. Ça a été une révélation pour lui. Il a étudié tout ces films à fond, il a bossé comme un fou. C’est là qu’il a compris ce qu’il voulait faire. C’était en adéquation avec ses idées politiques aussi, le cinéma pour lui c’est un vecteur de discours, il pense que ça peut influencer les mentalités, même s’il ne fait pas toujours que des films politiques.

A : Donc il est complètement autodidacte ?

W : Il me semble qu’il avait commencé une école de cinéma, mais qu’il s’est fait virer parce qu’il n’avait pas le fric pour payer. Donc, oui il est autodidacte. Comme nous dans la musique.

A : Ma 6-t va crack-er a été assez mal reçu par la critique, qui a priori ne s’attendait pas vraiment à un tel film. Quel regard vous avez sur ce film ?

W : Pour nous, c’était un film prophétique. On l’a vécu de l’intérieur, donc on a un regard particulier dessus. On adore ce film et quand on le regarde maintenant, on se dit que les gens qui n’ont pas aimé n’ont pas compris grand-chose. Sincèrement, c’était un film authentique, qui racontait les choses comme elles se passaient. Ce n’est pas un film hollywoodien, comme les gens l’attendaient peut-être. Ce qui a dû perturber certaines personnes, c’est son côté cru. Des gens ont dit que c’était un film d’extrême-droite, ils n’ont rien compris du tout. Il y avait une certaine bien-pensance à l’époque, et ça dérangeait.

A : Un certain déni de la réalité…

W : Oui et aujourd’hui ça continue. Les gens ne veulent pas voir ce qui est sous leur nez. Certains disaient « non mais ça ne se passe comme ça en cité », mais n’y avaient jamais foutu les pieds de leur vie. La presse à l’époque avait cartonné le film, mais aujourd’hui elle s’en sert comme exemple. Après… Ce n’est pas la même échelle, mais quand Charlie Chaplin a sorti Le Dictateur, il a aussi été décrié par la critique. Je ne compare pas les films, bien sûr. Mais parfois pour pouvoir reconnaître la qualité d’une œuvre il faut du temps. La preuve que Ma 6-t va crack-er a eu un impact, vingt ans après on en parle encore. Il a été censuré, il est resté une semaine en salle, et aujourd’hui il y a encore des t-shirts qui se font autour du film, d’autres choses… C’est quand même resté dans les esprits. Et je ne parle même pas du disque. Les mentalités évoluent, les gens aussi, c’est une question de contexte.

A : Sur ce film, vous réalisez les musiques. Avez-vous été impliqués au-delà ?

W : On a eu la chance de ne pas être loin du lieu de tournage, puisque ça se faisait dans notre quartier surtout, avec quelques scènes d’émeutes tournées dans le 93 également. On était toujours avec Jean-François, soit on allait au tournage avec lui, soit il venait au studio quand on bossait avec les artistes. On vivait le film de l’intérieur, on était imprégnés. Maintenant, quand tu bosses sur un film tu reçois des Wetransfer avec des images. Là, on recevait les images bien plus tard mais on avait vu le plateau, on avait vu la scène et du coup on savait ce qu’on devait faire pour la musique.

A : Le film s’est donc tourné à Meaux en grande partie. Est-ce que la municipalité de la commune vous a soutenu ?

W : Pas que je sache. En tout cas, ils ont donné les autorisations de tournage. D’ailleurs il n’y a pas eu beaucoup d’aides, ils n’ont pas eu le CNC non plus je crois. Ce n’est pas un film qui a été populaire auprès des administratifs, on va dire.

Ma 6-t va crack-er, le disque

A : Pour ce qui est de la bande originale du film, le choix des participants s’est fait comment ?

W : Ça s’est fait progressivement. A l’époque on faisait les marchés avec mon frère, Jean-François venait avec nous et on réfléchissait au tracklisting. Pour certains artistes, on s’est décidés assez vite. Jeff voulait absolument qu’il y ait Stomy et Passi. Tout de suite on s’est dit aussi qu’on voulait KRS-One même si on ne savait pas comment on allait faire. 2Bal 2Neg’ c’était évident, on travaillait déjà avec eux. Mystik pareil, c’était quelqu’un de notre quartier. Arco c’est le cousin de Jean-François, il était partie prenante du film, il avait carrément sa place. Rootsneg on les a vus à la première scène qu’on a fait avec 2Bal 2Neg’, à Fontenay-sous-Bois. On avait trouvé qu’ils étaient super forts, donc quand on a monté le tracklisting on a pensé à eux. Ménélik c’est venu un peu plus tard. C’était quelqu’un qui faisait des morceaux qui marchaient bien, mais on s’est dit qu’il avait sûrement des choses à dire et c’est tout à fait vrai, c’est quelqu’un de très engagé en réalité. Il était très content qu’on l’appelle pour un projet comme ça, ça lui a permis de s’exprimer. On a créé une amitié avec lui, on est très contents de l’avoir invité. IAM aussi c’est venu un peu plus tard. Rockin’ Squat avait fait la BO du premier film de Jean-François, État des Lieux, donc Jean-François voulait vraiment qu’il soit sur le disque. Je connaissais DJ Mars, qui faisait une émission radio à l’époque. Il m’avait parlé d’X-Men, ça s’est fait comme ça. Lunatic ça a failli se faire, mais pour des raisons de timing et de rendez-vous ça n’a pas été possible.

A : Est-ce qu’il y a quelqu’un que vous auriez aimé avoir sur le disque mais ça n’a pas pu se faire ?

W : Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, je ne vois pas qui. Je ne vois pas ce qui manque. Quand on a fini le disque, on a eu le sentiment d’avoir fait exactement ce qu’on voulait. Il n’y a pas eu de regrets artistiques. On s’est sentis pleinement satisfaits par les artistes avec lesquels on a travaillé, des rencontres qu’on a faites. Enfin… Fabe était peut-être censé être sur un morceau avec Yazid et ça ne s’est pas fait, je ne me souviens plus pourquoi. C’est le seul où on se dit vraiment « on aurait aimé qu’il y soit. » Sur 11’30 il avait tout claqué.

A : Au-delà de la satisfaction dont tu parles quand vous avez fini le disque, est-ce que vous imaginiez que vous aviez fait un disque qui allait marquer le rap français ?

W : Franchement, non. On était contents de nous, mais on se dit toujours la même chose depuis qu’on a commencé : on fait ce qu’on aime, et si jamais dix personnes aiment c’est bien, s’il y en a un million, c’est mieux. C’est notre façon de penser. On est très immergés dans nos studios quand on bosse, on ne sort pas beaucoup donc on ne voit pas trop ce qui se passe à l’extérieur. Quand on a fini un projet on enchaîne avec un autre. On ne s’était pas trop rendu compte de l’impact du disque. Marie Audigier, qui bossait avec nous nous tenait au courant, des ventes notamment. Et on ne s’attendait pas vraiment à ça. Mais donc on était déjà passés à autre chose, on a toujours été comme ça. On ne reste pas trop sur ce qu’on a fait avant. Si tu regardes nos réseaux sociaux, on communique peu sur ce qu’on a fait par le passé. On aime bien avancer. On ne va pas rester collés à ça éternellement, ensuite tu ne t’en sors plus. On nous a proposé de faire une compilation Ma 6-t va crack-er 2 à un moment donné et on n’a pas accepté. On a voulu que ça reste comme c’est, que ça reste unique.

A : Sur le disque vous produisez tous les instrus sauf celui du morceau d’Assassin. Pourquoi cette exception ?

W : Parce que Jean-François voulait totalement laisser le champ libre à Squat. Comme Squat avait fait la BO de son premier film, il voulait lui laisser le final cut en quelque sorte, lui permettre d’aller totalement au bout de son idée.

A : Presque tous les instrus de la bande originale sont utilisés dans le film. Est-ce qu’ils ont d’abord été composés pour le film ou pour le disque ?

W : Pour composer un instru, on pensait à la thématique de la scène dans laquelle il serait utilisé. Mais en même temps, on voulait qu’il puisse être repris pour un morceau de rap, il fallait donc aussi penser aux artistes qui allaient poser dessus. Aujourd’hui quand on nous demande de bosser sur un film, on pense aux différentes scènes et c’est tout. Là c’était les deux à la fois. C’était un exercice compliqué. Je te donne un exemple, dans la scène de poursuite où Jean-François et ses potes se font courser par les flics il y a l’instru de « Retour aux pyramides » derrière. Normalement, quand il y a une poursuite, tu mets une musique rapide. Là, on voulait montrer qu’il souffre quand il court, donc on a mis une musique lente, qui alourdit ses pas. L’idée c’est d’offrir un contrepied. De manière générale, quand on compose un instru, pour le rap ou non, on cherche à raconter une histoire. Et en général, quand les rappeurs se posent et écoutent ce qu’on a fait ils comprennent ce qu’on a voulu raconter sans qu’on leur dise. C’est ce qui fait qu’on s’accorde bien avec le monde du cinéma. Après, on a une manière particulière de travailler avec mon frère : quand on fait un instru, il y a toujours un sens, une raison. On ne fait pas un instru dans le vide parce que ça claque. On ne part jamais sur une rythmique par exemple. On commence toujours par la ligne mélodique du morceau. Généralement, c’est Spirit qui démarre et il fait son truc sans se demander comment moi je vais faire le rythme ensuite. En général, quand tu fais la partie de l’instru sans le rythme, tu vois très bien comment tu vas le placer ensuite. Mais comme Spirit ne compose pas dans le rythme, il faut que je trouve comment me caler dessus. Des fois, ça peut prendre trois jours. Ça explique que, parfois, nos morceaux ont une façon de sonner un peu particulière. On veut que les gens retiennent l’atmosphère du morceau. C’est comme ça qu’on a écouté le rap au départ. On ne comprenait pas du tout l’anglais mais quand on écoutait des morceaux, même de Grandmaster Flash, on comprenait le mood, l’ambiance générale. C’est comme ça qu’on a grandi dans le rap.

A : Ça vous prédestinait à bosser dans le cinéma…

W : Oui, on a toujours vu le rap comme des petits morceaux de film. On sentait que le mec racontait une histoire, qu’il se passait quelque chose. On voit des ambiances, des couleurs, des scènes. Un bon morceau de rap c’est comme ça qu’on l’écoute. Tu prends Mobb Deep, Hell on Earth, chaque morceau c’est un film.

A : En cherchant dans les archives de journaux de 1997, on a vu qu’il y aurait dû avoir un concert avec tous les artistes qui ont posé sur la bande originale de Ma 6-t va crack-er. Qu’est ce qu’il s’est passé ?

W : On a lancé la billetterie, je crois qu’au bout de deux jours c’était complet. Peut-être même moins, je ne me souviens plus, on n’a même pas compris nous-mêmes en tout cas. Le problème, c’est que le Préfet n’a jamais donné l’autorisation du concert.

A : Sans explications ?

W : Non. Ils ne donnent pas des autorisations quand ils estiment que ça peut être un trouble à l’ordre public. Mais là c’était La Cigale, c’était très parisien, ce n’était pas un public à embrouilles. On avait vendu plus de 100 000 exemplaires de la BO, on était disque d’or, ce n’était plus un public de quartier, ce n’était plus un public de niche. Les auditeurs de rap à l’époque n’étaient pas si nombreux que ça, à 100 000 tu avais passé un cap, ça touchait plus de monde. On avait vendu plus que 2Be3 à l’époque. Mais sans passer à la télé.

A : Avec le budget d’enregistrement de Ma 6-t va crack-er vous aviez acheté un studio d’enregistrement. C’était en quelle année ?

W : En 1995. On a rencontré Pascal Cocheteux de Why Not Productions le 14 juillet 1995, c’est parti de là. Il faut deux ans pour un projet comme la BO de Ma 6-t va crack-er. On a eu le budget pour le studio, mais le temps de trouver le local c’était long. On a commencé à bosser en septembre. Le disque s’est fini aux alentours du mois de mai 1997, à la période du Festival de Cannes. Et on est sortis en été. Donc un an et demi, deux ans pour tout faire.

A : Vous êtes restés combien de temps dans ce studio ?

W : De 1995 à 2000, cinq ans. Ensuite on est venus sur Paris.

« De manière générale, quand on compose un instru, pour le rap ou non, on cherche à raconter une histoire. »

1997 et après

A : Vous avez récemment mis en ligne le site web www.cerclerouge.com. Est-ce que la structure Cercle Rouge a existé de manière ininterrompue depuis 1997 ou est-ce qu’il y a eu une mise en sommeil à un moment ou à un autre ?

W : Non, ça a toujours existé. On a fait plus de composition à l’image à un moment mais Cercle Rouge, on a toujours voulu que ce soit un label lié au Hip-Hop, mais pas uniquement. On voulait faire de la musique de film et mettre de l’image. On fait de la supervision musicale, de la production exécutive. Il y a plein de choses qui se passent au sein du label.

A : Cercle Rouge, c’est un nom qui est fort : il y a la référence cinématographique avec le film de Melville d’un côté, et la référence politique de l’autre. Dans une interview donnée à Groove en 1997, vous vous disiez marxistes. Est-ce que vous avez conservé ces convictions, ou est-ce que le temps faisant vous êtes passés à autre chose ?

W : Le temps les a confirmées encore plus. Ça ne veut pas dire qu’on est d’extrême-gauche, on n’est pas au PCF. On n’est pas trotskystes, on est marxistes.

A : Ma 6-t va crack-er a été votre première bande originale. Est-ce qu’elle a constitué un déclic, est-ce qu’à ce moment-là vous vous êtes dit « on veut faire de la musique pour le cinéma » plutôt que d’éventuellement bosser avec des rappeurs ?

W : Non, ça ne s’est pas passé comme ça. Quand on a commencé à bosser là-dedans, on a vu qu’on était à l’aise avec l’image. On s’est rendu compte qu’on comprenait naturellement certaines choses, qu’on comprenait le discours des gens du cinéma. On a compris assez vite la mécanique d’un film, les champs/contrechamps, comment on montait, comment on découpait. On a vu ce qu’était le rythme d’un film. La lumière… On a vu qu’on comprenait. Quand on a commencé à composer à l’image, on s’est sentis à l’aise. Comme quand on a commencé à composer pour des rappeurs, on a compris que c’était un truc qu’on aimait faire, qu’on saurait faire. Que si on avait des lacunes on bosserait pour les combler, mais qu’il y avait un élan naturel. Ce n’était pas forcé. Au départ, on faisait les deux en même temps, on bossait pour le rap et pour le cinéma. Et après 2000, il y a eu une vague de rap plus influencée par le Dirty South qui ne nous plaisait pas trop. Pour nous c’était un certain déclin artistique, mais on avait une vision très puriste du Hip-Hop. On aimait le sample, le son un peu crade. Artistiquement, on a commencé à entendre des choses dans lesquelles on ne se reconnaissait pas. Il y a une raison logique à cette évolution, comme le marché du disque a commencé à se casser la gueule, les artistes voulaient toucher un public plus large. En même temps, comme on était très sollicités pour le cinéma, on ne s’est pas trop posé de questions, la transition s’est faite naturellement. Depuis quelques années, on trouve qu’il y a nouveau des choses intéressantes qui émergent niveau rap. Mais… Pour nous lancer dans un projet d’album aujourd’hui avec un artiste, il faut vraiment qu’on trouve quelqu’un qui nous enthousiasme vraiment. C’est deux ans de notre vie pour faire un album. On a toujours été très sérieux, c’est un travail d’équipe avec les artistes. Il faut qu’on soit tous sur la même longueur d’ondes quand on bosse. On n’a jamais fait les instrus dans un coin, puis le mec pose son truc et basta. On dirige les artistes, pas parce qu’ils ne savent pas rapper, mais parce qu’ils ont besoin de recul et qu’on est là pour ça, pour les épauler. Un album, ça se construit progressivement. Aujourd’hui, la façon de travailler des beatmakers a largement changé. J’aurais du mal à bosser avec un rappeur qui me dirait « j’ai reçu quarante-trois instrus format mp3 d’un mec, je vais en choisir deux ». Ça ne nous correspond pas trop.

A : Est-ce que c’est plus facile de bosser avec des réalisateurs qu’avec des rappeurs ?

W : C’est une question qu’on s’est posée au départ. C’est plus facile sur certains aspects, les rappeurs sont parfois de bonnes têtes de mule. Mais il y a aussi des côtés plus complexes : les réalisateurs, la musique ce n’est pas leur domaine, surtout en France. C’est donc plus difficile de trouver un langage commun. Il faut apprendre à communiquer avec eux, comprendre leurs mots. Et surtout, il faut se rendre compte qu’un réalisateur porte un film, et donc un budget de deux, trois, quatre ou cinq millions d’euros. Ils ont une sacrée pression sur les épaules. Le processus de la création musicale leur est souvent un peu étranger, donc ils auront toujours une certaine crainte. Nous, en tant que musiciens, on est là pour les rassurer aussi. Il y a un exercice d’accompagnement, d’explication de notre travail à effectuer. Ça nécessite beaucoup de dialogue. Donc c’est plus simple d’un côté et plus complexe de l’autre. C’est plus intellectuel, disons. Je ne dis pas que les rappeurs ne sont pas intellectuels, mais le mode de communication avec eux est plus facile pour nous. On connait mieux les codes des mecs de la rue, on a grandi avec eux. Avec les gens du cinéma il faut trouver les bons mots et comprendre leur demande. Le film les représente, on doit entrer dans leur univers. Même si dans le rap c’est pareil, il faut comprendre l’univers du rappeur pour bosser avec lui. Mais dans le cinéma, les codes sont différents. Avec Jean-François, on n’a pas eu ce problème, il vient aussi du quartier, c’était naturel. Mais dans le monde du cinéma, il y a tous les milieux sociaux. On a à faire à des gens qu’on n’aurait pas du tout côtoyés dans une vie normale. Il faut communiquer avec eux, les comprendre, les connaître. Mais on est super contents de bosser dans ce milieu, on a rencontré des gens géniaux, on a créé des amitiés fortes.

A : Quelle est votre meilleur souvenir d’une collaboration avec un réalisateur, sur quel film vous êtes vous le plus éclatés ?

W : C’est une question difficile… Ça reste l’aventure Ma 6-t va crack-er quand même, parce que c’est la première fois, déjà. Mais aussi parce que Jean-François est mon meilleur ami, on se connait depuis presque vingt-cinq ans, je le considère comme mon frère. Après, il y a eu beaucoup de superbes rencontres. Arnaud Desplechin c’est quelqu’un que j’adore, Tonie Marshall, Nicolas Silhol, pour qui on a fait la musique du film Corporate… On a fait plein de rencontres géniales. Mais Jean-François c’est vraiment notre ami le plus proche.

A : Dans l’interview de 1997 que j’évoquais tout à l’heure vous disiez avoir appris à ne plus rêver, mais avoir par contre l’ambition de partir aux États-Unis pour travailler là-bas. Est-ce que vous avez réalisé en partie cet objectif ?

W : Oui, on est partis aux États-Unis où on a travaillé avec pas mal d’artistes américains. On adore toujours aller aux États-Unis, on le fait ponctuellement. L’année dernière on est partis à Miami pour bosser. On aime bien aller là-bas, on s’y sent bien pour travailler. Il y a une énergie particulière qui nous correspond bien, pour plein de raisons, surtout à New York. On aime vivre la nuit, là-bas tout est ouvert tout le temps. On aime boire des bouteilles de coca de deux litres avec plein de glaçons, en France quand tu demandes des glaçons on te répond « mais la bouteille est déjà fraîche ! » On adore la France avec sa culture, mais on aime aussi le gigantisme américain. On a gardé un regard d’enfant sur les États-Unis, la vision qu’on en avait à travers le rap et le cinéma. Les films qu’on regardait quand on était petits, Retour vers le futur et tout ça… Je ne pense pas que je pourrais rester aux États-Unis toute ma vie, mais si je pouvais faire encore plus d’allers-retours entre là-bas et la France je le ferais.