Thibaut de Longeville, une autre histoire du rap français

Petite histoire et grand gâchis du rap français, racontés par l’un de ses activistes les plus méconnus : le stratège créatif Thibaut de Longeville, témoin privilégié des promesses de la génération Rapattitude et la déception de l’après-Skyrock. Attention, interview indispensable.

Abcdr Du Son : Tu es né à Paris ?

Thibaut de Longeville : Je suis né à Paris mais j’ai grandi au Sénégal. Mes parents y ont déménagé quand j’avais 4 ans, et je suis revenu en France vers 13/14 ans. Mon père est français, ma mère est sénégalaise. Elle a travaillé pour l’Unesco pendant 27 ans. Elle travaillait au Sénégal, puis elle a été nommée en France. Avec mon grand frère, on a fait des allers-retours entre les deux pays pendant toute notre scolarité. Ça a eu une incidence sur notre éducation culturelle et musicale.

A : Quel a été ton premier contact avec le hip-hop ?

T : Je m’en rappelle distinctement : c’était à travers le film Flashdance. Le film est sorti en 1982, on a dû le voir un an plus tard au Sénégal. J’avais 11 ans. En fait, toutes les filles du collège étaient allées voir Flashdance. C’était un phénomène. Nous, par intérêt pour les filles, on a voulu savoir ce qui les fascinait autant, donc on y est allé aussi ! Dans ce film, c’est surtout la danse qu’on adorait, et les mecs que l’héroïne rencontre au coin de la rue. J’ai appris bien plus tard qu’il s’agissait du Rock Steady Crew. Après ça, « Rock It » d’Herbie Hancock est parvenu jusqu’à nous. Une fois qu’on a vu le clip, tout ce qu’on faisait était inspiré par « Rock it ». On s’habillait comme Grandmixer DST dans le clip live dans « Rock it ». Nos spectacles de danse en fin d’année, c’était sur « Rock It ». On était à fond sur « Rock it ». Avec mon frère et des copains, on était dans un groupe de danse qui s’appelait « Les Petites Canailles », inspiré de la série et du dessin animé du même nom. On était habillés comme Turbo et Ozone dans Break Street : un look de danseur de break hollywoodien, avec ceintures cloutées, gants blancs, afros, bandanas avec drapeaux japonais… On dansait tout le temps. Plus tard, mon père, qui bossait dans l’édition, nous a offert le bouquin de Steven Hager, Hip-Hop.

A : Vous deviez être sacrément fans de hip-hop, pour que votre père vous offre un bouquin sur le sujet…

T : Il nous a dit « Ce truc que vous faites, ça s’appelle hip-hop ». C’est donc mon père qui, le premier, nous a dit le mot « hip-hop ». Jusque-là, pour nous, la danse avait peut-être un nom – que ce soit « electric boogie » ou « breakdance » – mais il n’y avait pour nous pas de musique propre qui y était liée, à part « Rock It ». Je me rappelle bien de ce bouquin, c’est une référence très importante. Avec mon frère, on s’était disputé pour savoir qui le garderait, et on s’amusait à reproduire les graffitis qu’on voyait à l’intérieur. Je serais prêt à payer beaucoup aujourd’hui pour retrouver ce livre.

Parallèlement à ça, on était à fond dans le punk, en mode crâne rasé, bombers, Doc Martens. Quand on avait reconnu Futura 2000 dans un clip des Clash, ça nous avait fasciné de voir que cette danse qu’on aimait avait des filiations avec le punk. Voir ce lien très particulier entre ces deux cultures, c’était incroyable, un véritable élément fondateur. J’avais 11 ans, j’ai 37 ans aujourd’hui, et ça ne m’a jamais quitté.

A : L’intérêt pour la partie musicale du hip-hop est arrivé à quel moment ?

T : Vers 1987. On a donc eu « Rock It », puis « Holiday Rap » de Madonna, avec les deux MC’s. Ça aussi, ça jouait dans toutes les boums. Après, il y a eu l’émission H.I.P. H.O.P., qu’on regardait surtout pour la danse. Le premier truc, après ça, ça a été les disques de Run DMC. Des potes à nous, des Libanais qui vivaient aux États-Unis, connaissaient les paroles par cœur. C’était deux frères, l’un faisait Run, l’autre DMC. Ce sont donc deux libanais qui nous ont fait apprendre les lyrics de « Proud to be Black » ! Run DMC, puis les Beastie Boys, puis Public Enemy, c’est vraiment ce qui nous a mis « dedans ». Ce sont les premiers albums qu’on a acheté, par rapport au rap qu’on avait entendu jusque-là. C’est la colonne vertébrale de ma culture hip-hop. En plus, c’était un son assez dur qui était assez proche de ce qu’on aimait en matière de punk rock.

A : Vous étiez un peu comme Rick Rubin en fait.

T : Tout à fait. Moi, c’est mon producteur préféré. J’ai une passion pour les producteurs de hip-hop qui ont fait un grand catalogue. J’aime autant DJ Premier que Pete Rock, Dr. Dre, Timbaland ou Pharrell. Mais s’il doit y avoir un son qui doit définir mon identité, c’est le son de Rick Rubin. Il y a les deux mondes : le monde rock un peu gueulard qu’il a intégré dans un truc hip-hop. Moitié blanc, moitié noir. Comme nous.

A : Comment s’est passée l’arrivée à Paris ?

T : En 1988, quand on est revenu en France pour y vivre de façon permanente, on a emménagé aux Halles, rue Rambuteau. Avec mon frère, on a commencé à faire du skate autour de la fontaine des Innocents. Il y avait des punks, des bandes et puis des gens « hip-hop ». La première fois qu’on a vu Dee Nasty aux Halles, on était en transe ! C’est là qu’on a commencé à faire des rencontres. J’ai rencontré un gars qui s’appelait Doc, un graffeur du groupe CTK, et Mode 2, qui était déjà un personnage énorme. Doc faisait du skate, il avait sept, huit ans de plus que moi. Il était très proche de gars importants du graffiti, comme Bando. Pour nous, ces gens étaient déjà des légendes. On lisait des choses sur eux, les journaux télévisés parlaient des « vandales »… Doc et Mode 2 étaient des artistes, mais c’était déjà des professionnels. C’était vraiment LE mouvement hip-hop.

Une couverture du magazine No Way, réalisée par Mode 2 et Colter (1990)

A : A quel moment es-tu passé du statut de simple auditeur à celui d’acteur du hip-hop ?

T : Ça a commencé par l’écriture. J’écrivais dans No Way, un magazine de skate. C’est là que j’ai commencé à entrevoir qu’une profession était envisageable dans ce milieu-là. Je faisais toutes les chroniques sur la musique et les vidéos de skate. Je suis devenu assistant du rédacteur en chef, je m’occupais de la partie culture/lifestyle. A l’époque, la presse 15/25 ans n’existait pas trop. Il y avait des publications pour filles et des magazines teenagers, mais pour les mecs, il n’y avait rien. Nous, on tirait à 50 000 exemplaires, et on en vendait 35 000 alors qu’il ne devait y avoir que 10 000 skaters en France. Il y avait donc des gens qui nous lisaient parce qu’on parlait de ce qu’ils aimaient : la musique, le graffiti, les mangas…

Mon premier article sur la culture hip-hop a été la chronique de Rapattitude. Un article dithyrambique et très long, car le disque était alors un vrai phénomène. Comme la production discographique du rap commençait en France, les producteurs de Rapattitude, Emmanuel de Buretel et Benny, ont lu toutes les chroniques qui paraissaient. C’est ainsi que Frank Chevalier, le manager du groupe NTM, est venu me voir pour me féliciter. Grâce à cette chronique, j’ai pu entrer dans leur monde, et assister à la professionnalisation du rap en France en regardant par-dessus leur épaule. Frank Chevalier n’était pas un manager comme les autres. Il travaillait chez Jean-Paul Gaultier, c’était le mari de Nina Hagen. Un grand blond, avec des cheveux super longs, qui emmenait Solo d’Assassin dans des défilés de Yamamoto. Il était un connecteur entre le rap français banlieusard et le monde de la mode.

A : Il faisait du Kanye West vingt ans avant Kanye West.

T : Pour sûr. Et avec un vrai naturel. Je crois qu’il n’y a même jamais eu de résistance des 93 MC [collectif de taggeurs, NDLR], qui étaient pourtant des gens assez éloignés de tout ça. Frank Chevalier était un visionnaire. Il organisait des soirées à Bobino qui s’appelaient le Zoopsie. Moi, j’avais 16 ans, une high-top fade, les sourcils taillés à la Big Daddy Kane. Tu ne pouvais pas faire un enfant plus hip-hop. Les Bafalos, qui faisaient la sécurité, n’avaient pas le droit de me laisser rentrer, même s’ils m’aimaient bien, mais je me faufilais quand même. Quand je me suis retrouvé avec eux en réunion des années plus tard, pour bosser sur des plans marketing, je me suis senti merdeux !

Ces soirées, c’était un truc très fort. On pouvait voir les Timide et Sans Complexe, Solo et Squat, DJ Clyde, mais aussi des gens du cinéma français, de la mode, énormément de meufs… Tchéky Karyo et Hélène de Niagara étaient tout le temps dans ces soirées. J’ai croisé plusieurs fois Étienne Daho. Jean-Baptiste Mondino était à fond, c’était son monde. Il était une bonne raison pour laquelle ces gens se retrouvaient là. C’était un terreau social ultra-fertile. Les gens qui étaient derrière ça – la génération Nova – avaient eu le flair d’ouvrir leurs portes au son du hip-hop, tout en intéressant d’autres gens à ce monde-là. Après, ces univers se sont distancés. Aujourd’hui, je vois mal les gars de Sexion d’Assaut faire une soirée avec Jean-Paul Gaultier, mais à cette époque-là, ça a existé.

« Aujourd’hui, je vois mal les gars de Sexion d’Assaut faire une soirée avec Jean-Paul Gaultier, mais à cette époque-là, ça a existé. »

A : Quel a été ton premier projet directement lié au rap ?

T : En 1991, Spike Lee a été rédacteur en chef d’un numéro de Spin. Il a écrit un édito mortel. Il y avait aussi un big article sur Public Enemy, un autre sur le groupe Living Color, des trucs un peu politiques… Chez No Way, on était soufflé. On a fait une réunion dans laquelle on s’est dit « Voilà, ça c’est la direction qu’on doit prendre. » C’est donc un projet que j’ai entrepris, mais à la même période, j’ai rencontré Kenzy. Il était déjà le manager et la figure de proue du Ministère A.M.E.R. On s’est immédiatement entendus. Il était passionné de cinéma comme moi, il avait déjà écrit quelques scénarios. On a parlé cinéma, publicité… On était très proche en termes d’ambition. On voulait changer la création en France. Lui me parlait déjà de trucs qui étaient au-delà du rap. Moi, j’étais fan du Ministère A.M.E.R. On est donc devenus copains. Je travaillais en duo avec le graphiste Alex Wise, qui était un membre de mon team de skate. On a commencé à se retrouver avec ces mecs-là. Moi, j’étais déjà dans un mode ultra-encyclopédique sur le rap américain et les stratégies marketing de Russell Simmons… Kenzy a dû sentir ça chez moi.

A : Comment avez-vous travaillé ensemble ?

T : Kenzy m’a d’abord proposé de faire la pochette de l’album 95200, puis de concevoir toute la campagne marketing autour de l’album. Ensuite, il m’a demandé de co-manager le groupe avec lui. J’avais donc une double casquette : production musicale/décision artistique d’un côté, artwork/marketing de l’autre. Aujourd’hui, quand je réécoute l’album, je retrouve des idées qu’on a apportées au groupe. C’est une de mes fiertés. Le disque avait une direction très particulière. Kenzy, moi et le producteur Ghetch, on avait peut-être une meilleure idée de ce que pouvait être Ministère A.M.E.R. que Passi et Stomy eux-mêmes, même si évidemment ils avaient aussi leurs idées et leur talent.

Notre distributeur Musidisc était indépendant. Ils distribuaient des groupes comme les Garçons Bouchers et leur label Boucherie Productions, sur lequel était signée La Mano Negra qu’on aimait bien. Avec nous, ils devaient se dire « Bon, on n’a pas pu avoir NTM ni Assassin, mais on a ces mecs-là« . Travailler à leur contact, ça a été notre école. On est allés les voir avec des ambitions d’Américains, sans en avoir les moyens. J’avais préparé un plan pour les clips, la tournée, le logo du groupe, leur jeu de scène… On était en permanence dans leurs bureaux pour pousser l’album niveau promo.

Je respectais beaucoup le Ministère A.M.E.R. : ils avaient une identité ultra-banlieusarde, ils regardaient tous les Parisiens de haut, ils n’aimaient pas trop les gars de la banlieue sud… C’est vraiment le premier groupe de rap en France qui avait cette identité de cité : la revendication du Jean 501 serré, Reebok Classic, blouson cuir 3/4… Au début, leur contenu était assez inspiré du rap pro-black / afro-centriste américain, mais avec un titre comme 95200, on vendait vraiment Sarcelles.

A : Quel bilan fais-tu de cette expérience ?

T : Ça reste un très bon souvenir, et un parcours de galères inimaginables. Le groupe était très « villageois ». Eux se disaient « Personne ne nous voudra, ni les médias, ni les tourneurs. On aura une existence en marge. » Moi, je devais être diplomate. Mon job, c’était d’y croire et de les réconcilier avec les maisons de disques. Comme eux, j’étais fasciné par NWA, Ice-T, les Geto Boys… Tous ces groupes qui avaient réussi, par la « shock value », à accomplir une arrivée commerciale et médiatique assez forte. Je poussais à fond pour qu’on cultive ce truc-là. A l’époque, dans le rap français, il y avait beaucoup de textes qui avaient vocation à montrer que les rappeurs savaient écrire. Il y avait une volonté de penser aussi aux journalistes. Nous, c’était la cité. On n’était pas dans un combat généraliste pour faire accepter le genre, on voulait plaire à la rue.

Ministère AMER - « Brigitte (femme de flic) »

A : Quelle « galère » t’a particulièrement marqué ?

T : Je me suis retrouvé au cœur de l’affaire du Syndicat National de la Police contre Ministère A.M.E.R., suite au morceau « Brigitte Femme de Flic ». Charles Pasqua avait demandé le retrait de notre disque des bacs. Musidisc avait eu une peur bleue, mais on a vraiment tenu une posture forte face au Syndicat. Je devais avoir 18 ans, et je me suis retrouvé manager de campagne pour cette affaire. Plus j’y repense aujourd’hui, plus je me dis que c’était dingue : un article non signé était paru dans le Canard Enchaîné. D’après eux, la « Secte Abdulaï » était une organisation qui vivait du trafic de drogue. Un vrai film hollywoodien : le journaliste racontait que Kenzy donnait des sacs de cash aux plus jeunes pour les orienter vers une scolarité sérieuse… C’est le truc qui nous a le plus fait rire : bonne chance à celui qui veut voir Kenzy donner un sac de cash à quelqu’un ! Et en plus pour faire une bonne scolarité, alors qu’il est anti-académique au possible!

Un autre article, paru dans Le Nouvel Observateur, reprenait Le Canard Enchaîné comme une source sérieuse. Évidemment, on a découvert que le même journaliste avait écrit les deux articles. Le mec avait complètement fabulé. Il ne nous avait jamais adressé à la parole, alors qu’on était facile à trouver. On n’avait pas une foi énorme dans le journalisme français, mais de le voir comme ça, ça a été un vrai choc. Suite à ces articles, il y a eu perquisition chez Ghetch, chez Kenzy et chez Stomy. C’était surréaliste.

A : C’était votre « Cop Killer » [morceau très polémique de Body Count, groupe de métal crée par Ice-T, NDLR]…

T : Pour sûr. J’étais d’ailleurs ultra-documenté sur cette affaire. Je poussais donc pour que le groupe prenne une position forte face à l’État français et la police. J’ai d’ailleurs écrit un texte très long, qui faisait référence à « Cop Killer », « Fuck Tha Police », la liberté d’expression, etc. On avait écrit ce plaidoyer qu’on avait envoyé à toutes les rédactions. Aucune ne l’avait relevé. Le groupe avait une réputation presque maléfique. Certains journalistes avaient la conviction que Stomy et Passi étaient des « violeurs de blanches » ! Évidemment, le groupe a aussi cultivé cette image.

« Avec le Ministère A.M.E.R., on n’était pas dans un combat généraliste pour faire accepter le rap, on voulait plaire à la rue. »

A : L’aventure Ministère A.M.E.R. a duré jusqu’à quand ?

T : J’ai arrêté de travailler avec le management du groupe après « Sacrifice de Poulet ». Quand Solo a entrepris de faire les musiques inspirées du film La Haine, il a eu une démarche de révolutionnaire. Après Rapattitude, plein de petits camps s’étaient construits, avec des difficultés, des guerres intestines… Là, on allait réunir la Mafia Underground, Assassin, Ministère A.M.E.R… C’était un big deal, mais quand j’ai présenté l’opportunité au groupe, ça a été « Non ! ». Ils étaient ultra-méfiants, à la fois du film La Haine et de Solo lui-même. Ils avaient contre lui des griefs qui dataient de battles de dance au Trocadéro… Moi, je ne pouvais rien leur dire. C’est sûr que si Solo t’a volé un K-Way en 1982, je ne vais pas te le rembourser, et lui ne va pas s’excuser… [rires]

« Sacrifice de Poulet » correspond à une période où il y avait énormément de brutalité policière. A l’époque, le groupe d’Ice Cube, Da Lench Mob, avait fait le clip de « Guerillas in Tha Mist ». Ils cultivaient à fond l’image exacerbée que l’Amérique blanche pouvait avoir des Noirs : la sauvagerie, la jungle, le vaudou… Moi, j’avais donné au groupe le brief de faire un titre qui parlerait de « sacrifice de poulet ». A cause de ce morceau et son contenu, on a du faire plusieurs réunions avec le groupe. Je n’étais pas du tout d’accord avec des choses qui étaient dites dans le morceau, et la manière dont ils voulaient le présenter au grand public.

Et puis d’autres choses se sont passées : Stomy ne voulait plus faire de rap dur, un personnage appelé Doc Gynéco était apparu… On avait du mal à maintenir une cohésion autour de ce que devait être le Ministère A.M.E.R. Je me suis donc gentiment retiré, tout en restant pote avec Kenzy. Comme j’avais déjà créé ma société, 360, je l’ai accompagné dans la création de ses entreprises. C’est d’ailleurs moi qui ai rédigé les statuts de la société Sarcélite Miziks et de la boîte d’édition Secteur Ä. Kenzy voulait faire de nous son agence de création d’artwork et de stratégie marketing. On allait accompagner le projet artistique – ou devrais-je dire, le projet commercial et marketing – du Secteur Ä…

A : Comment ça ?

T : Selon moi, vu la manière dont ils entendaient faire du rap, ils n’étaient plus vraiment des passionnés. Ils voulaient être reconnus et légitimement vivre de leur musique, mais leur ambition première n’était pas faire de très bons disques de rap, alors que c’était le seul truc qui m’intéressait. Mon expérience avec Ministère A.M.E.R. s’est donc transformée en l’expérience que j’ai eue plus tard au service des Nèg’ Marrons, d’Arsenik, les compilations Première Classe…

A : Kenzy a voulu construire un empire, alors que toi, tu voulais juste faire du bon rap…

T : Oui, même si la construction d’empire et la professionnalisation étaient des ambitions que l’on avait en commun, lui et moi. Mon métier, c’était l’image, mais ma passion et ma connaissance du rap faisaient que je pouvais être partie prenante d’un projet. Et c’est vrai que je n’aimais pas trop l’idée de faire la pochette d’un mauvais disque de rap. Je pouvais faire une pochette pour n’importe qui, de Jenifer à Françoise Hardy, parce que le challenge visuel était intéressant, mais faire la pochette d’un disque de rap que je n’aimais pas trop, ça me faisait un peu chier. Moi, si j’avais pris la tête d’un label de rap en France, comme un temps on me l’a proposé, c’était vraiment l’artistique qui m’intéressait.

Il y avait des choses à faire avec ce genre musical en France. Ce qui m’intéressait, c’était d’atteindre le summum avec le rap, là où Kenzy voulait faire de grosses réussites commerciales – l’un n’étant pas antinomique de l’autre selon moi, mais eux avaient clairement marqué le pli. D’ailleurs, je me rappelle très bien d’une réunion avec Stomy et Passi. On avait prodigué plein de trucs pour la communication du groupe. On avait prévu une tournée des MJC, un truc très « terrain » alors qu’on avait eu des expériences un peu dures : on s’était fait tirer dessus, menacer dans des radios… Je me rappelle que Stomy nous a dit [prenant un ton excédé et résigné] « Bon, j’ai fait tout ce que vous avez dit« …

A : Comment se passait le travail au sein de 360 Communications ?

T : Avec Kenzy, Mode 2 et Alex Wise, on avait l’idée de faire une structure pluridisciplinaire qui pourrait produire des disques ou des événements. Notre truc, c’était de trouver l’équilibre entre nos projets à nous, et ce qu’on pouvait vendre en termes de prestations de service. Fin 1995, on a réalisé l’un de nos premiers projets 360, à la demande d’Emmanuel de Buretel, le PDG de Virgin France. Il lançait Stripped, le nouvel album des Rolling Stones, et comme c’était un gros fan de graffiti, il a eu une idée « à la de Buretel » : monter une exposition de graffiti en faisant interpréter chaque morceau de l’album par un graffiti-artist différent : A-One, Sharp, Mode 2, Echo… Ces toiles étaient exposées chez Agnès B. 360 a donc produit cette expo, qui était à fond dans notre délire « transculturel ».

Je me rappelle d’un rendez-vous chez Delabel avec Laurence Touitou [directrice du label, NDLR]. Elle nous a dit « Moi, je n’ai pas les moyens de payer une agence de pub comme Publicis, mais je sais qu’on n’arrivera pas à développer une identité de label en ne bossant qu’avec des artisans de manière ponctuelle. » Elle nous a donc suggéré l’idée de devenir une sorte d’agence de pub au service quasi-exclusif de Delabel. On a commencé à faire beaucoup d’artworks et des campagnes print, en rap, en R&B, puis en électro, en pop… On a bossé pour Delabel, Source, Labels, Virgin France, avec des catalogues très différents. Sur la compilation Première Classe, je faisais un vrai job d’A&R [Artists & Repertoire, terminologie U.S. du Directeur Artistique, NDLR] : le conseil artistique, le choix des combinaisons d’artistes, des morceaux… C’est un poste qui n’existait pas en France. Il y avait un DA pour tous les genres musicaux, et il devait être aussi pertinent sur un disque de Françoise Hardy que sur un disque de La Clinique. C’était une idée très française. Nous, on était devenu la cellule spé du groupe Virgin.

A : En parallèle, tu dirigeais aussi le label Passe-Passe, pour la distribution de mixtapes…

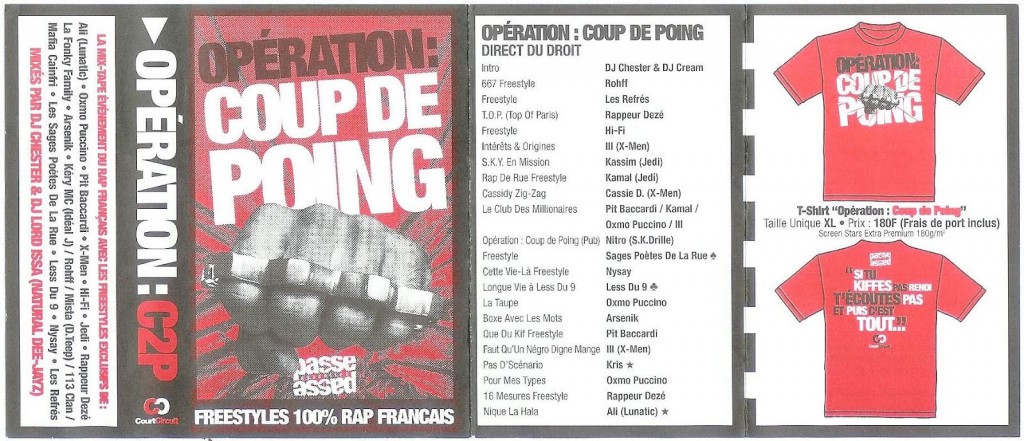

T : Oui, c’était mon hobby. Emmanuel de Buretel avait bien compris de quoi il s’agissait : un truc de passionné, une distribution de la culture underground new-yorkaise…Je vendais des mixtapes en Fnac, Opération : Coup de Poing avait été la mixtape la plus vendue en France. Un jour, Emmanuel de Buretel m’a proposé de prendre la direction du label Hostile. Je me rappelle qu’il m’a donné comme référence le label de jazz-funk expérimental CTI. « Hostile, ce sera ton CTI. Tu feras ce que tu veux. » Présenté comme ça, c’était une offre que je ne pouvais pas refuser, mais je savais que ça ne se passerait pas de cette manière puisqu’il me demandait dans la même phrase de reporter à Benjamin Chulvanij, dont je savais pertinemment qu’il n’embrasserait pas du tout cette vision. Malgré toute la sympathie que je peux avoir pour le personnage, Benjamin Chulvanij n’avait pas du tout cette fibre artistique, et ne s’en cachait pas. Lui comme son collaborateur Vincent Demarthe étaient dans un modèle où tout était fait pour et avec Skyrock. Moi, et les artistes avec qui je voulais travailler, on était dans un trip « rap de rue haut de gamme ». Ça devait être notre identité de label. J’avais dit à de Buretel que j’accepterais le poste si j’avais une vraie liberté artistique. Je voulais même sortir du label un certain nombre d’artistes pour refaire un répertoire en partant de zéro. D’ailleurs, Akhenaton avait demandé à être transféré de Delabel à Hostile, car il avait vu qu’on développait des trucs qu’aucun autre label ne faisait.

A : Alors dis-nous, dans une réalité alternative, ça aurait ressemblé à quoi le Hostile de Thibaut de Longeville ?

T : En fait, la mixtape Opération : Coup de Poing était ma note d’intention pour la direction du label Hostile. J’avais fait cette mixtape précisément parce que la plupart des artistes présents n’avaient pas de contrat avec une maison de disque, même s’il y avait déjà un business florissant du rap en France. Le crew Time Bomb, la Fonky Family, la Mafia k’1 Fry… Aucun de ces artistes n’avait de contrat. Je me souviens m’être retrouvé à l’anniversaire du petit frère de Gilles [Ill-G, NDLR] des X-Men, et j’ai vu quelque chose qui, pour moi, n’existait qu’aux États-Unis : une espèce de cypher, avec Oxmo et Pit aux platines, et un cercle avec Ali, Booba, les X-Men, Jedi… Les mecs sont partis en freestyle, mais en vrai freestyle fun, le gosse fêtait ses 16 ans, donc les gars rappaient pour rigoler. Je voyais cette énergie juvénile de dingue, ces mecs qui rappaient prodigieusement bien. Et il n’y en avait pas un qui avait un contrat dans une maison de disque !

Je me rappelle avoir pris l’avion avec Ill pour aller poser sur la compilation Sad Hill de Kheops. Paris-Marseille en avion, ça doit être une heure et demie de vol. On rentre dans l’avion, Ill vide ses poches et pose tout le contenu sur la table devant lui. Et il écrit un rap sur ce qu’il a dans ses poches. Je pense qu’à date, c’est l’un des meilleurs textes de rap français que j’ai entendu de ma vie. J’étais tellement choqué… Il n’avait pas grand-chose, peut-être un ticket de métro, des trucs comme ça, mais la qualité poétique du texte… Il ne faisait pas un texte pour une compilation, il le faisait pour l’exercice. Il le faisait parce qu’il avait envie de faire ça, là, dans l’avion. Moi, étant au contact de cette qualité-là, j’avais envie qu’elle soit documentée. J’étais dingue des mixtapes new-yorkaises comme 50 Live MC’s de Tony Touch que je distribuais sur Passe-Passe, alors j’ai fait une mixtape sur le même modèle. On a donc pris du temps en studio, on a fait rapper les mecs qu’on voulait faire rapper, et aussi deux, trois qui se sont incrustés…

A : Des noms !

T : Rohff ! Extraordinaire. J’étais avec Lord Issa en studio, on avait une séance avec Time Bomb. Issa me dit « Y a un mec qui est là, il paraît qu’il doit enregistrer. Il s’appelle Wouaf. » Je rentre dans la cabine du studio et je vois ce mec, assez baraque, qui avait posé un cran d’arrêt devant lui et qui faisait des pompes dans le studio. Il était 10 heures du mat’. Je le regarde, je lui demande ce qu’il fait là. Le mec se lève, me répond « Je suis là pour poser. » « Mais qui es-tu ? » Il me regarde un peu de travers et me répond « Ben je suis Rohff. » En fait, j’avais invité Kéry James sur la mixtape, il avait accepté mais m’avait dit « Si je viens, je viens avec tout le monde. » Je ne savais pas qui était « tout le monde ». Kéry James m’explique le principe de la Mafia k’1 Fry, me sort des noms que je ne connaissais absolument pas. Rohff, dans sa pure mentalité que j’ai appris à connaître après, était venu avant tout le monde. Il savait qu’un gros freestyle Mafia k’1 Fry était prévu, mais il voulait aussi qu’on le remarque, lui. Il était venu pour m’imposer son freestyle solo. J’ai dit « Pourquoi pas, on peut en parler, mais là j’ai une séance… » Rohff, un peu en mode menace, a fait sortir tous les autres mecs du studio, et il a fait son freestyle. C’est d’ailleurs un freestyle que j’adore aujourd’hui.

A : Pour avoir refusé ce poste chez Hostile ?

T : La dynamique artistique qu’il y avait dans Opération : Coup de Poing correspondait à la façon dont je voulais diriger un label de rap français. Je jouais grave de l’émulation entre les uns et les autres : la Fonky Family était complètement fascinée par Time Bomb, qui eux-mêmes étaient impressionnés par la Fonky Family – notamment Le Rat Luciano – tout en gardant un œil sur la Mafia K’1 Fry. Je ne pensais même pas à l’exploitation commerciale de la cassette, on voulait juste élever la barre pour le rap en langue française.

J’avais fait un mémo à Emmanuel de Buretel. Je lui avais expliqué que je voulais Idéal J, Lunatic, X-Men, la Fonky Family, Ärsenik, Oxmo Puccino et Akhenaton. C’était ça, mon label de rap français. De Buretel a eu des hésitations pour ces artistes-là, en particulier les quatre premiers. C’est là que j’ai compris. Je lui ai dit « Si tu m’engages pour venir faire la B.O. de Taxi 2, 3 et 4, il ne faut pas me prendre« . On a eu une longue discussion sur le fait que la qualité artistique et l’exploitation commerciale ne devaient pas être antinomiques. Benjamin Chulvanij, lui, n’arrêtait pas de me répéter « On n’est pas aux États-Unis, ici. » Évidemment, j’avais pour référent commercial les albums de Public Enemy, Jay-Z, Biggie, DMX et Eminem, des labels comme Loud, Bad Boy ou Def Jam, car l’un des grands exploits de ces labels aux US c’est d’avoir réussi à faire en sorte que les meilleurs disques soient ceux qui se vendent le plus, à l’inverse de la période où les meilleures ventes étaient signées Vanilla Ice et MC Hammer. On voyait bien qu’en France, il pouvait se passer exactement la même chose avec la deuxième génération du rap français : les plus mauvais pouvaient être les figures de proue, pendant que l’industrie passerait à côté des meilleurs.

En tout cas, je n’ai pas pris le job chez Hostile parce qu’il était clair que j’allais devoir reporter à Benjamin Chulvanij. Pour l’avoir beaucoup pratiqué, j’avais une bonne idée de ce qui l’animait. Il aimait beaucoup me provoquer en ironisant sur « le vrai rap »… Il se faisait appeler le « Alain Madelin du rap », il adorait répéter qu’il était là pour vendre, qu’il fallait « rentrer dans les chaumières, chez la ménagère de moins de 50 ans« . On l’appelait Jean-Marie Bigard. On savait qu’il aimait les grandes surfaces. Dans la vie, c’était vraiment un passionné de rap, mais dans les faits, il n’avait pas un discernement artistique très sophistiqué. Pour preuve : quand il a sorti la compilation Hostile Hip-Hop, le groupe qu’il voulait mettre en avant, ce n’était pas Lunatic, ni les X-Men, c’était La Clinique ! Je me rappelle avoir argumenté à Emmanuel de Buretel que « Le crime paie » et « Pendez-les, bandez-les, descendez-les » étaient des titres fondateurs et que c’était ça les vrais singles quand ils clippaient « Tout Saigne ». Tu imagines ce qu’aurait pu être le clip du « Crime paie » ? Ça pouvait changer le rap français. Je me rappelle qu’Akhenaton, il n’en dormait pas la nuit du style des X-Men ! Ça a été un challenge dingue pour lui. J’ai vu le groupe IAM refaire complètement L’École du Micro d’Argent après avoir entendu les X-Men.

Abcdr Du Son : Alors ce n’est pas une légende ? IAM a bien refait complètement L’École du Micro d’Argent après avoir entendu les X-Men ? Cette histoire, on l’a entendue mille fois…

T : Je m’en rappelle comme si c’était hier. L’album était fait. Je suis allé à une séance d’écoute de L’École du Micro d’Argent à Suresnes, dans l’énorme studio où IAM avait déjà passé des mois à enregistrer. C’était très proche d’Ombre est Lumière : un certain style de rap, un certain style de son. Ils rappaient à la IAM. Assez intelligemment, Akhenaton a tendu l’oreille vers Time Bomb et leur énergie. Il a vu que quelque chose se passait. J’ai participé à l’une de ces réunions où IAM a convenu qu’ils n’allaient pas sortir leur nouvel album en l’état. Ils ont dit qu’ils allaient faire deux, trois nouveaux morceaux. Puis les deux, trois sont devenus, quatre, cinq, sept, huit… La maison de disques s’arrachait les cheveux. Il y avait des tensions énormes entre IAM et Delabel.

Akhenaton appelait Gilles [NDLR : Ill]des X-Men tous les jours. Il le faisait venir en studio, il lui faisait écouter des morceaux… Je ne dirais pas qu’il lui a pris son style, mais il s’est nourri de son énergie, de leurs interactions. Gilles était flatté que ce soit lui qu’on appelle, et pas les autres. J’ai d’ailleurs fait des réunions avec lui pour le prévenir que cette expérience devait également le servir, lui. Sans cette « infusion » des X-Men, et également ce qui se passait d’un point de vue lyrical avec Le Rat Luciano et la Fonky Family, un morceau comme « Demain c’est loin » n’existerait pas.

A : Et IAM n’a même pas invité les X-Men sur le disque…

T : C’est ça qui est assez étrange. Ça avait fait des débats entre nous. [il réfléchit] Je ne pourrais pas dire pourquoi ils n’ont pas été invités. Je n’ai jamais eu l’occasion d’en parler avec Akhenaton. A l’occasion, je lui poserai la question. Je ne sais pas s’il me donnera la réponse. IAM était des artistes établis, les X-Men des artistes non-signés. Akhenaton avait la capacité de créer un tremplin artistique immédiat – chose qu’il a fait avec « Bad Boys de Marseille » et la Fonky Family. Je ne sais pas… Pourtant, le groupe X-Men était dans le studio d’IAM à chaque fois que j’y allais !

A : Au-delà de la fierté d’accompagner de près IAM, comment Ill vivait ça ? Quelque part, ça devait être aussi très frustrant pour lui de jouer les consultants…

T : Ill reste pour moi un des plus grands mystères du rap français. A mes yeux, il avait une espèce d’auréole au-dessus de la tête. Autant, je ne regrette pas de ne pas avoir pris le poste de directeur du label Hostile, autant je regretterai toujours de ne pas avoir enregistré Ill et Cassidy au-delà d’Opération : coup de poing. En 1996-97, avant la sortie de leur premier album, ils avaient vraiment besoin d’un directeur artistique, plus encore que d’un manager. D’ailleurs, à l’époque, je ne m’étais pas très bien entendu avec les gars de Time Bomb. J’étais avant tout un fan et je leur avais prodigué des conseils qu’ils avaient parfois mal pris. Ils me reprochaient de vouloir devenir le manager du groupe, ce qui n’était pas du tout mon projet.

D’ailleurs, pour la petite histoire, j’ai rencontré les gens de l’écurie Time Bomb par le biais d’Ali de Lunatic. Ils avaient déjà sorti « Le Crime Paie ». Je m’attendais à voir un certain type de mec, j’ai vu quelqu’un de complètement différent. On est devenu copains et il m’a présenté l’ensemble des mecs de Time Bomb. Avant que je m’en rende compte, ils étaient là tous les soirs à mon bureau de 20 heures jusqu’à deux heures du matin. Ça rappait, on décomposait ensemble les albums de Mobb Deep et Smif-N-Wessun… Il y avait une énergie juvénile de jeunes professionnels du rap, avec un esprit de camaraderie très fort.

J’ai ensuite aussi rencontré Sek et Mars. Ils savaient qu’ils avaient de l’or entre les mains. De par leurs expériences personnelles – Sek avait bossé avec les Little – ils étaient hyper méfiants des alliances. Ils essayaient de protéger leur écurie des tentations extérieures. Ils l’ont peut-être trop fait, alors que tous ces mecs étaient nourris au modèle Wu-Tang. Il fallait en signer au moins un très rapidement ! Mais eux, ils avaient une espèce de plan avec une priorité dans les sorties. Ce plan laissait tout le monde sur le carreau. Du coup, personne n’enregistrait.

Honnêtement, je pense que c’était plus qu’ils ne pouvaient gérer. Ils étaient dans un modèle à l’ancienne, où ils étaient à la fois producteurs, managers et éditeurs des groupes. Je ne dis pas ça pour les accabler mais à mon avis ils ont raté une opportunité. Je sais que des démos ont été enregistrées à cette époque. Je me souviens notamment d’un morceau de Hi-Fi qui s’appelait « Le rap se trouve en bas de ma cité ». Ce titre doit être parmi les dix meilleurs morceaux de rap français que je n’ai jamais entendus. Ces morceaux étaient super bien produits, avec un son de dingue. Il faut dire que Mars et Sek étaient de sacrés producteurs de rap. Mais l’autre étape qui consistait à finaliser la démarche, prendre une licence ou gérer la négociation d’un contrat dans une maison de disque, c’était autre chose. Ils pensaient peut-être prendre un contrat énorme pour tout le groupe, à la Cash Money Millionaires. Je ne sais pas trop exactement. J’ai bien essayé d’avoir cette discussion avec eux, mais ils l’ont assez mal pris et m’ont demandé de rester gentiment à ma place. Je n’en sais pas d’avantage.

Quand ils se sont tous séparés, Oxmo m’a appelé. Il m’a demandé de travailler avec lui pour son premier album. J’en ai été hyper flatté. On a donc travaillé ensemble à la conception d’Opéra Puccino. C’est un disque sur lequel je suis très peu crédité car je me suis assez mal entendu avec les mecs de Time Bomb et l’équipe Delabel, mais c’est l’album sur lequel j’ai le plus travaillé. Je considère c’est un album qu’on a conçu majoritairement à deux.

A : On a l’impression qu’Opéra Puccino, c’est un peu le plan directeur de ce que tu aurais fait si tu avais été patron de label…

T : C’est tout à fait ça. Quand on bossait dessus avec Oxmo, on vivait limite ensemble, à dormir chez l’un, chez l’autre. Il faisait une séance en studio, il enregistrait, et ensuite on reprenait ensemble tous les morceaux, un à un . On bossait sur les moindres détails, sur chacun des choix. On travaillait à faire d’Oxmo une espèce de Biggie, pas seulement pour sa corpulence, mais pour son talent lyrical, la qualité de ses albums, son approche dans la production. Je rédigeais tous mes plans marketing et mes plans de lancement. Je pense que le plus abouti est un plan qui n’a pas été exploité : celui que j’ai fait pour Opéra Puccino. Si on l’avait suivi, je pense qu’on aurait vendu 300 000 exemplaires et l’impact aurait été tout autre. Mon école de formation, c’était de développer des albums de rap avant que Skyrock ne se mette à diffuser du rap. Comme IAM, NTM, Assassin et Ministère A.M.E.R., on savait comment faire ça avant cette radio.

Laurent Bouneau a écouté Opéra Puccino et il n’a rien aimé dessus. La maison de disque lui avait pourtant présenté Oxmo comme un phénomène – c’était « le prochain Solaar » – mais il ne l’aimait pas, tout comme il n’aimait pas le Saïan Supa Crew. Pour lui, c’était trop intello. La maison de disques était catastrophée. Elle a rangé le plan marketing sous la table. Elle ne savait plus quoi faire, étant donné que Laurent Bouneau n’aimait pas l’album. Elle considérait qu’il n’y avait plus rien à faire. Ça n’était pas dit mais c’est ce qu’on ressentait. Il y a eu un clip de fait, « L’enfant seul ». Il faisait suite au clip de « Mensongeur » qui était un des plus mauvais morceaux de l’album selon moi. Bouneau avait accepté de jouer celui-là en disant qu’avec le refrain de K-Reen, peut-être qu’il pourrait passer.

Moi, je suis très fier du contenu de cet album, même s’il aurait pu être encore mieux, mais j’ai été très frustré par cette expérience. Notre projet était d’arriver par l’image, pas par la radio. La télévision était assez mûre à l’époque, notamment Canal Plus, pour faire des opérations. Oxmo avait un tel talent dans l’écriture qu’on a vite eu le soutien de grands réalisateurs : Roman Coppola et John Woo pour les citer. Ils avaient plus ou moins donné leur accord pour tourner des clips et faire des scénarios dans une espèce de trilogie. C’était notre grand projet avec Oxmo, ce truc d’opéra. On considérait que c’était une expérience théâtrale et narrative. C’était la musique et en même temps l’image avec une dimension cinématographique. Quand on travaillait sur le morceau « Hitman », qu’il a écrit devant moi en une petite heure, on réfléchissait à des saynètes à la Cyrano de Bergerac, avec l’idée de se rapprocher au plus près de l’art de la rime le plus sophistiqué que l’on connaisse.

Il y avait un plan d’entrée par l’image – Mondino était OK pour faire les photos – et, derrière, tout un plan de remixes. À l’époque, j’étais super influencé par le label Bad Boy et la qualité de ses remixes. Oxmo avait une telle facture artistique que des artistes d’autres genres musicaux s’intéressaient déjà à lui. J’avais un plan avec beaucoup de remixes qui soulignaient des sensibilités qu’il avait déjà : il y avait notamment un remix de Daft Punk prévu pour « Sacré samedi soir » et un remix guitare-voix de « L’Enfant Seul » avec Teri Moïse. Tout était déjà prêt, il fallait juste appuyer sur le bouton et dérouler.

A : Vous aviez déjà défini quels morceaux auraient été mis en image par des réalisateurs ? John Woo aurait fait quel titre par exemple ?

T : On voulait que John Woo fasse le clip de « Hitman ». J’avais lu une interview où il parlait du morceau « On The Run » de Kool G Rap, des histoires de mafioso du rap américain, et de ce que ça lui inspirait visuellement. Du coup, on avait cherché à entrer en contact avec lui. Son bureau nous avait dit « Il est entre deux films, il voudra bien le faire. » On était comme des dingues ! Mais nos points de vue avec Delabel ont commencé à diverger quand ils nous ont dit que Skyrock voulait faire rentrer « Le Mensongeur » en playlist – ce qu’ils n’ont d’ailleurs jamais fait. Pour moi, ce morceau, ce n’était pas Oxmo. Lui et moi, on se contrefoutait que ce soit joué à la radio ou pas. Car si on arrivait avec un clip réalisé par John Woo, ça allait mettre l’artiste à un niveau pas possible, et on s’en rappellerait encore aujourd’hui. Au final, ça n’est pas ce qui a été fait…

A : Quel bilan fais-tu de cette expérience ?

T : Cette expérience, comme beaucoup d’autres, m’a frustré, mais ça reste aussi un apprentissage. C’est certain que si j’avais pris la direction d’Hostile, c’est ce type de projets que j’aurais voulu mener, avec ce niveau d’ambition. Mais le projet d’Hostile était relativement clair. J’ai refusé le poste et c’est Vincent Demarthe qui l’a pris. Il avait une mentalité du type « c’est fini le rap pour les puristes, on n’a plus besoin de communiquer en direction de la rue, c’est déjà acquis, ça. ». Ça m’énervait outre-mesure cette posture : en plus d’être un postulat faux – dans la mesure où le soutien commercial de « la rue » n’est jamais acquis sur un disque de rap quel qu’il soit – c’était une mauvaise interprétation du projet que je proposais pour le label. La question n’était pas de faire des albums pour les puristes, mais de faire des disques de qualité supérieure et de les mettre au premier plan commercialement. On avait tellement eu d’expériences ultra-heureuses d’un point de vue générationnel : le premier Ärsenik avec plus 200 000 disques vendus, le premier album de la Fonky Family, Les princes de la Ville disque de platine et double Victoire de la Musique… Du coup, ils se disaient que le public rap français de l’époque, par le biais de Skyrock, allait embrasser tous les disques à venir, quelle que soit leur qualité. Ce qui s’est avéré faux.

J’ai travaillé sur beaucoup de deuxièmes albums d’artistes de cette génération, comme ceux d’Ärsenik, 113, Pit Baccardi ou la Fonky Family. Dans tous les cas, il s’agissait de jeunes artistes qui avaient explosé dès le premier album. Ils n’étaient pas passés par ces étapes de construction de carrière, les dix ans de galère qu’avaient connus des groupes comme le Ministère A.M.E.R. Eux s’étaient retrouvés à faire direct disque d’or ou disque de platine dès le premier album. Mine de rien, ça a affecté leur volonté. Ils se sont mis à parler de « forecasts », de prévisions de ventes, des ventes des autres… Ils étaient dans un truc très business, et personne ne les protégeait de ça. Ça a façonné la manière dont ils devaient faire des disques. Ils rentraient en studio, en disant « on va faire deux morceaux pour Skyrock. » Je l’ai entendu tellement de fois ça… Sans dire que cette radio est le diable, ça se voyait très clairement que les mecs voulaient réitérer la formule commerciale qui avait fait leur premier succès. Pour tous ces deuxièmes albums, il y a eu des raccourcis complètement dingues de fait. Des choix uniquement motivés par des dates de précommande.

« MC Solaar, IAM ou NTM avaient fait quelque chose : ils avaient réussi à populariser le rap jusqu’à un certain stade. Notre boulot, c’était d’amener le rap encore plus loin. »

A : Par exemple ?

T : J’ai souvenir d’une soirée dans mes bureaux, la veille de la remise de l’artwork de Quelque chose a survécu pour l’envoi en fabrication. Lino est venu à une heure du matin pour vérifier les crédits et l’artwork. Il regarde la liste des morceaux et me dit « Ça n’est pas ça l’album, ça n’est pas ce qu’on avait décidé. » À partir du moment où il a vu ça, il a commencé à appeler tout le monde. Les mecs lui répondaient « Mais Lino, fallait être là quand on a fait le mastering ! » Le groupe avait été tellement désinvolte, tout s’était passé d’une manière tellement précipitée qu’au final, Lino et Calbo n’avaient pas fait un album qu’ils aimaient. A ce moment-là, personne n’a voulu ou n’a osé dire que l’album pouvait encore être repoussé. Avoir quinze jours de retard, même un mois, qu’est-ce qu’on en avait à foutre au final ? Les enjeux des précommandes, c’était quoi par rapport au fait de faire un album qui compte ? A plusieurs reprises après coup, Lino m’a dit « On a fait cet album comme des plombiers« . Comme un taf. Pas du tout avec la même passion.

Je pense que cette génération avait vraiment besoin d’un échange avec un vrai directeur artistique qui soit responsable des productions, des invités… C’était plus essentiel que d’avoir un entourage collégial, semi-familial, avec des mecs un peu producteurs, un peu managers… Le métier d’A&R « à l’américaine », c’est ce qui a cruellement manqué au rap français.

Je me souviens très bien du jour où Thomas Bangalter [NDLR : moitié des Daft Punk] est venu au studio du 113 pour faire le morceau « 113 Fout la Merde ». Il n’y avait que six morceaux prêts pour l’album, six morceaux qui en plus n’étaient pas super bons. Les gars de la maison de disques étaient descendus à Toulouse voir le groupe, j’étais aussi venu pour prendre le brief sur la pochette. Avant que je ne vienne, Mehdi me disait déjà au téléphone que le groupe n’était pas du tout concentré, les séances ne se passaient bien, il fallait des heures avant que les gars écrivent le moindre texte. Mais une date de sortie avait déjà été annoncée : le 11 mars, pour faire le jeu de mot 11/3, comme 113. Cette date était devenue tellement importante que la maison de disques avait demandé à tout faire, du marketing à la pochette, en urgence, alors que seulement six titres avaient été enregistrés. En février. C’était n’importe quoi.

Nous, on avait une vision pour les pochettes du groupe, on voulait faire une « famille » de pochettes, notre référence était le groupe Chicago. En parallèle, je bossais sur le premier album solo de Sat, mais la maison de disques m’a dit « Stop, il y a urgence ! Il faut faire une pochette pour 113, à l’identique que pour le premier album« . On l’a presque fait la mort dans l’âme. Marketing, pochette, annonces presse… Tout ça a été fait alors que le groupe n’avait enregistré que six morceaux. Personne n’arrivait à faire entendre raison à la maison de disques ou au groupe. Même Mokobé me disait que commercialement, la date de sortie était hyper importante. Je disais à leur manager « Ça ne sert à rien de faire tout ça, vous n’avez pas d’album ! Vous avez réussi un truc de dingue avec Les Princes de la Ville, vous pouvez aller encore plus loin ! » Mais non, il fallait sortir le 11/3. On me disait que « 20 000 ventes » se joueraient uniquement sur cette date. Je vois encore le boss du label appeler ses commerciaux – devant le groupe ! – et promettre que le disque allait être disque d’or en une semaine… Pour la petite histoire, il y a eu une grève des réseaux Fnac pendant la semaine du 11/3. L’album n’a pas pu sortir ce jour-là. [rires]

A : On a l’impression qu’à un moment, le rap français a vraiment raté un virage. C’est ce que tu ressens ?

T : C’est tout à fait mon sentiment. Plus encore en ayant été témoin et acteur de cette époque. Et c’est une conversation que j’ai eue avec beaucoup d’artistes et acteurs de ces années-là. À mes yeux, cette génération reste celle des enfants gâtés du rap français. Malgré tout le respect et la sympathie que j’ai pour les artistes, je pense qu’ils ont, eux aussi, des responsabilités à assumer par rapport à ce qui c’est passé.

A titre personnel, je me dis parfois que j’aurais dû accepter ce poste chez Hostile. Peut-être que ça aurait pu en partie changer la donne. Je disais toujours à ces groupes que MC Solaar, IAM ou NTM avaient fait quelque chose : ils avaient réussi à populariser le rap jusqu’à un certain stade. Notre boulot, c’était d’amener le rap encore plus loin, de la même manière que Public Enemy et NWA avaient créé quelque chose d’important, puis Snoop, Jay-Z et d’autres avaient réussi à porter ça plus loin encore. Pour moi, tous les mecs de la seconde génération rappaient mieux que ceux de la première. Ils bénéficiaient de l’expérience des autres, ils avaient beaucoup plus de plateformes et d’opportunités, et ils avaient aussi beaucoup plus de facilités à se faire entendre. A l’époque, même si tu n’étais pas en playlist sur Skyrock, le simple fait d’accéder à un mix-show de Cut Killer ou B.O.S.S., c’était une exposition phénoménale. Une exposition autour de laquelle tu pouvais construire une carrière.

45 Scientific et Booba avec Tallac aujourd’hui sont les meilleurs exemples de tout ça. Ils ont eu des relations tumultueuses avec Skyrock. Ils ont quand même fait disque d’or sur Mauvais oeil, disque d’or sur Temps mort sans aucun soutien de cette radio. Ils ont sorti des albums qui étaient regardés de haut par ceux qui à l’époque dirigeaient les unités rap/R&B des majors. Ils voulaient voir dans 45 Scientific l’échec de quelque chose qui ne passait pas à la radio. Ils ont vu Mauvais œil comme l’exception qui confirme la règle, mais c’est l’ensemble du catalogue de 45 Scientific et ensuite de Tallac qui infirmait leurs croyances à la con !

Je ne dis pas que l’indépendance par rapport aux majors était le seul choix à faire. Mais il y a eu des erreurs commises par tous, y compris par des gens comme moi. Je pense vraiment que les artistes ont des leçons à tirer par rapport à ça. Ils ont failli à une ambition qui aurait pu aller au-delà de leur propre carrière : l’ambition d’emmener avec eux le mouvement, le genre musical. On peut dire ce qu’on veut sur NTM ou IAM, mais ils ont toujours brandi haut ce drapeau-là. En France, la vision du rap que peuvent se faire les auditeurs au sens très large du terme, elle est très immédiatement associée à NTM ou IAM.

« Le rap français est devenu une espèce de sous-genre musical, marginal, avec ses propres règles. Des règles venues uniquement de succès commerciaux. »

A : Qu’est-ce qui a manqué à ton avis ?

T : Pour une partie de ces artistes, je pense qu’il n’y avait pas un amour du rap assez fort. Je suis assez copain avec Pit Baccardi. Je me souviens d’une conversation qu’on avait eu autour du rap, et il m’a dit « Tu sais, moi je n’aime pas autant le rap que ça« . Pour un mec comme moi, entendre ça de la part d’un artiste, c’était choquant. Bien sûr, ça n’est pas étendu à tout le monde, mais entendre ça de la bouche d’un artiste qui venait de vendre plus de 100 000 exemplaires de son premier album et que j’avais connu comme un passionné des freestyles, c’était révélateur de ce qui se passait d’un point de vue générationnel.

113 fout la merde n’est pas un mauvais album, mais il n’est pas du tout à la hauteur de ce qu’aurait pu être le deuxième album du 113. Compte-tenu des moyens qu’ils avaient en major, les propositions artistiques que pouvait faire DJ Mehdi, ils avaient fait le plus dur. Le disque Les Princes de la Ville, je l’ai distribué à tous les gens que je connaissais aux États-Unis. Puffy, Steve Rifkind [NDLR : fondateur de Loud Records], DJ Premier… Je leur ai tous fait écouter. Il n’y en a pas un qui n’a pas été choqué par le son. Il y avait une réussite, un côté identitaire très fort. Le son de Les Princes de la ville, il était aussi French touch qu’un album de Daft Punk. Il synthétise une éducation, tout un background.

Je disais tout le temps aux artistes que l’ambassadeur le plus en avant de la culture de la cité, c’était Jamel Debbouze. Il a créé son truc, son arme était l’humour, chose plus facile d’accès que le rap. Je considérais que l’ambassadeur de cette culture-là se devait d’être un rappeur plutôt qu’un comédien. Le rap français devait peser ce poids-là dans la balance. Dans le fameux documentaire sur Jamel, on le voit s’embrouiller avec son frère qui lui dit : « Allez, viens, on se fait du fric. Au cas où tout s’arrête demain ». Jamel lui répond « tu n’as rien compris. Je suis là pour toujours. Ça ne va pas s’arrêter là. » Cette conversation dans la voiture, c’est celle qui a manqué au rap français. Cette vision de l’artiste a fait défaut. Ça me fait chier de dire qu’un Lino a eu moins d’opiniâtreté qu’un Akhenaton pour exprimer ce qu’il voulait faire avec le rap en France. Mais c’est ce que je vois.

D’ailleurs, cette conversation, je l’ai aussi eue avec Booba. À l’époque de Ouest Side, on avait commencé à discuter pour bosser ensemble sur des projets. On connaissait nos travaux respectifs. On a beaucoup parlé assez amoureusement du rap français. Lui était assez fatigué du genre, il baissait un peu les bras. Je voyais l’érosion de sa motivation. Je lui disais qu’il ne pouvait pas lâcher, en tant que leader artistique et commercial du genre à cette période. Il trouvait les autres nuls, il m’avait même apporté des preuves [feignant de poser des disques de rap français sur une table] : « Tiens, regarde, qu’est-ce que tu dis de ça ?!« . Et moi je lui disais « Mais tu t’en fous de ça, tu ne dois pas les calculer !« . Évidemment, je ne pouvais pas contester que ce qu’il me montrait était vraiment nul. Alors quand on parlait, on parlait de projets qui étaient hors du rap, même si, pour moi, il ne pouvait pas dire son dernier mot comme ça. Quand je lui disais qu’il pouvait encore continuer pendant dix ans, il me regardait comme si j’étais tombé sur la tête. La question c’est aussi : « mais où sont les autres de son époque ? » Ceux qui auraient pu apporter une grande variété, pour que ce genre soit dominant dans la culture populaire française. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

A : Il y a une détestation de Booba en France, mais c’est quand même le moins pire de ce qui pouvait arriver, dans le sens où sa carrière est assez cohérente. Penses-tu qu’il a vraiment exploité son potentiel ?

T : D’un point de vue commercial, il peut aller plus haut, développer plus de projets autour de lui, vendre plus de disques. Pour que ce soit le cas, il faudrait qu’il soit plus connu en France que le groupe NTM. C’est la première conversation que j’ai eu avec lui à New York à l’époque où on ne se connaissait pas trop. C’est d’ailleurs une chose que j’ai dite à beaucoup de rappeurs : « Voilà, il y a eu IAM et NTM, maintenant, c’est à vous. » Qu’ils soient supérieurs en qualité de production musicale et en termes de notoriété. Je ne sais pas si Booba a l’envie et l’énergie de réaliser ça.

Artistiquement, il a pris des directions différentes. Il a fait des bons titres, il a énormément de talent, mais à mon sens, il se complait dans une certaine facilité. Et pour le peu que je l’ai fréquenté, c’est vraiment quelqu’un de très solitaire. Il m’avait confié ne pas sentir d’émulation quand il écoutait le reste du rap français. Il avait perdu le goût de faire mieux, de faire plus « choquant » dans la qualité des textes. Après, je pense que c’est quelqu’un qui ne réfléchit pas trop comme ça. J’avais adoré le texte de Thomas Ravier, de La nouvelle revue française, sa décomposition de ses textes. Moi aussi, j’ai eu cette passion sur le talent d’auteur de Booba. Quand je l’ai rencontré, on a évoqué ça. Mais il était très distant par rapport à ça, ça le faisait sourire. Ça m’a conforté dans le respect que je pouvais avoir pour ce qu’il fait : il a un talent foudroyant. Le fait qu’il ne vive pas en France, c’est très révélateur de son état d’esprit. Je pense que si je faisais son métier, moi aussi je voudrais opérer là-bas. Il m’avait d’ailleurs dit « Si toi et moi on était nés aux États-Unis, j’aurais la carrière d’un Jay-Z et tu aurais la carrière d’un Russell Simmons ou d’un Spike Lee. » J’avais trouvé ça très flatteur, bien sûr.

Après, il a fait une partie de son éducation rap aux États-Unis. Il y a passé une partie de sa jeunesse. Comme moi, il est pratiquement bilingue. Quand il écoute un texte de Prodigy de Mobb Deep, il l’écoute différemment. Il prend le style d’écriture, le « stream of consciousness », qu’ont pris en pleine gueule tous les enfants de Kool G Rap, de Nas au Wu-Tang. C’est sûr que c’est plus intéressant de te mesurer à ça, que te mesurer à La Fouine ou d’autres personnes qui animent le rap en France aujourd’hui.

A : C’est cette émulation que tu décrivais quand tu évoquais l’équipée Time Bomb qui a disparu. Ça a fait de Booba une espèce de cavalier solitaire.

T : Complètement. C’est mon avis aussi et c’est ce que lui et les autres artistes disent. Ça aura été l’échec de cette génération. Ces albums références dont on parle, je n’arrive pas à trouver un équivalent, en termes de qualité, parmi les albums de rap français sortis récemment, alors que les standards devraient être beaucoup plus haut.

Je me rappelle avoir dit aux gars du Secteur Ä qu’ils n’avaient pas de vrai « filtre artistique ». Pour eux, s’ils mettaient leur signature sur un disque, ça devait forcément marcher. Je les avais mis au défi de demander à chaque jeune rappeur qui leur envoyait une démo s’il se pensait meilleur que Lino ou Booba. Et si jamais le mec n’était pas sûr, alors ce n’était même pas la peine de lui donner une chance. Ça les avait fait rigoler, mais je me rappelle que Frédéric Bride, alias « Bouboule », avait ensuite commencé à utiliser ça pour opérer un tri au standard téléphonique. Cette disposition d’esprit là, elle éliminerait 90% de la production actuelle du rap français. Je pense que c’est ce qui manque.

On n’a pas réussi le passage de témoin entre les générations d’artistes. En dehors de quelques succès, on n’a pas réussi à éduquer une nouvelle génération d’artistes. On n’a pas non plus réussi à leur montrer qui étaient nos modèles. La génération dont on parle, ils ont connu Public Enemy quand ils étaient gamins, puis à l’adolescence ils sont devenus de gros décrypteurs du rap américain et de dancehall. Si tu parles à ces mecs-là, tu verras qu’ils connaissent tout le rap west coast, tout le rap east coast, toute la carrière de Buju Banton et de Beenie Man. Mais ceux qui sont là aujourd’hui, ils passent à côté des plus grands référents artistiques du genre dans lequel ils exercent ! C’est dingue.

Pour moi, le rap français est devenu une espèce de sous-genre musical, marginal, avec ses propres règles. Des règles venues uniquement de succès commerciaux. Je ne peux pas citer un morceau récent qui est venu défier ma conception de ce que pouvait être une rime en langue française. Tu prends un groupe comme Sexion d’Assaut, il y a une vraie énergie, une qualité musicale, ils sont jeunes et prometteurs, mais d’un point de vue textuel c’est quand même très très léger. On est loin d’une célébration de l’art lyrical.

« Quand j’ai vu que mes ambitions pour le rap en France étaient jugées comme trop élevées par les artistes eux-mêmes, j’ai compris. »

A : En termes de gestion de carrière, on a l’impression que les rappeurs finissent toujours par commettre un raté qui fait tout s’écrouler. Sexion d’Assaut et cette sortie homophobe, La Fouine qui va demander à ses sbires d’aller péter la gueule à des mecs pendant un festival…

T : Tu pointes des comportements qui sont très individualistes, qui ne sont pas du tout au service de ce mouvement. Il n’y a pas de prise de responsabilité, une capacité à assumer le fait d’être une figure de proue. Si tu es Jay-Z, quand tu parles du rap, tu es le rap. Les rappeurs américains de ce niveau, ça les enorgueillit de dingue, et ils peuvent prendre un melon pas possible, mais ils prennent cette responsabilité. Quand Jay-Z est sorti de sa retraite du rap, il a dit qu’il se devait de revenir pour faire des albums événements parce que le game manquait de ça. Les Lil Wayne et autres T.I. l’ont super mal pris, mais au final, ce qu’il a dit est vrai. Il porte cette responsabilité sur ses épaules fièrement. Il sait que quand les mecs de Coldplay écoutent son album, c’est le cinquième album de rap qu’ils écoutent de toute leur vie. A des moments différents de l’histoire du rap américain, de Russell Simmons au rappeur le plus débile du fin fond du sud des États-Unis, il y a une conscience collective et une volonté d’amener le genre plus loin. En termes de mouvement, il me semble impossible de ne pas voir la différence énorme qu’il peut y avoir entre la France et les États-Unis de ce point de vue.

A : Skyrock est généralement vu comme le grand Satan pour le rap français. Ils ont vraiment eu une main mise sur le genre ?

T : Bien sûr, il n’y a aucun mensonge derrière le mythe de Skyrock et Laurent Bouneau. C’est la plus grande fenêtre d’exposition du rap en France. Son pouvoir est unique au monde, plus qu’un Hot 97 à New York ou Power 106 à L.A., qui ne diffusent tous deux qu’à l’échelle régionale. Skyrock émet directement à l’échelle nationale. Ce que cette radio a permis est assez phénoménal. Les hasards de l’histoire, avec cette loi sur la musique française, ont contribué à l’exposition massive de certains disques. Et ça, c’est assez fabuleux. Mais la responsabilité des artistes, des managers et des maisons d’édition, c’était de développer des projets annexes à Skyrock – faire comme si cette radio n’existait pas, au lieu de se reposer intégralement sur elle.

Laurent Bouneau adore être interviewé sur le fait d’être le Dark Vador du rap français. Il a une ligne de défense immanquable sur le sujet : il a une radio populaire qui joue du rap. Il n’est pas là pour sauver les tablettes du Hip-Hop selon KRS-One. L’erreur serait d’attendre de lui qu’il se mette à jouer des remixes de Common à l’antenne. Ce n’est pas son métier. Son métier c’est de célébrer cette espèce de son radio ultra-commercial. Le simple fait que cette radio ait donné la possibilité à quelques écuries dominantes comme IAM, B.O.S.S., ou le Secteur Ä d’avoir un mix-show radio sur le même modèle que les radios américaines, c’était quelque chose. Derrière, il y aussi eu énormément d’opportunités pour créer des univers : des autoproductions, des clips, des spectacles vivants sur scène… Mais toutes ces choses sont passées à l’as. Les artistes eux-mêmes n’imaginaient pas toutes ces choses-là.

C’est ce qui m’a fait rendre mon tablier. Quand j’ai vu que mes ambitions pour le rap en France étaient jugées comme trop élevées par les artistes eux-mêmes, j’ai compris. La médiocrité commerciale et artistique qu’ils ont installée les satisfaisait. Pour avoir eu cette conversation un grand nombre de fois avec lui, je sais que DJ Mehdi s’est aussi distancé du rap français pour ces raisons. À un moment donné, lui dans son domaine, et moi dans le mien, on est arrivés au même constat. Soit on allait vendre nos services aux États-Unis, à bosser avec des artistes qui nous donnaient envie de nous taper la tête contre les murs, soit on faisait autre chose.

A : La mort de Mehdi nous a forcément choqués. Pour nous, il était une fierté et un espoir de ce que le rap français avait à offrir, en termes de potentiel. Et même si le rap français ne faisait pas toujours rêver, le fait de voir Mehdi réussir, s’épanouir et se développer en dehors du rap, et bien c’était beau…

T : Oui… C’est trop récent pour moi pour pouvoir en parler… Mehdi était devenu un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami. Au-delà de la perte humaine et fraternelle, je ne désespérais pas de le voir revenir faire un disque de rap. Ce n’est pas ce qu’il aurait fait le mois prochain, ou le trimestre prochain, mais … Écoute, ça n’est pas compliqué : la dernière fois que j’ai vu Mehdi, c’était lors d’un rendez-vous avec un A&R pour soumettre des morceaux sur Watch The Throne. Voilà. Ça te donne une indication que le rap ne le désintéressait pas pleinement. Potentiellement, des choses auraient pu suivre.

À mes yeux, c’était le meilleur producteur de rap en France. S’il a commencé en se structurant avec un certain type d’influences, il avait vraiment développé un son. Un son qui était une promesse extraordinaire pour ce que pouvait être cette musique. Il y a toujours de bons producteurs de rap en France, mais ce qui domine la production des albums reste vraiment très influencé par ce qui marche aux États-Unis.

Mehdi avait commencé très tôt. Du coup, malgré sa jeunesse, il avait une maturité et une vraie originalité. Y compris vis-à-vis d’un référent impossible à matcher qui était le rap américain. L’un des jours où j’ai été le plus fier de Mehdi, c’est quand il a produit le morceau « K’1 Fry style » pour Pit Baccardi. Ce morceau a été fait avant « Tru master » de Pete Rock, qui utilise le même sample [NDLR : sur le premier Soul Survivor]. Je pense que le morceau de Mehdi est mieux produit. C’est même incontestable, notamment parce que la rythmique de Mehdi est très particulière et vraiment originale. A cet instant, on voyait qu’il avait une identité sonore qui ouvrait toutes les portes. De la même façon que les Daft Punk ont pu influencer l’ensemble de la musique internationale, de Madonna à Jamiroquai, Mehdi pouvait apporter cette touche. Combien d’autres producteurs de hip-hop en France pourraient avoir cette ambition musicale et ce talent ?

Je vous parle de ça, j’ai un projet de réalisation d’un film sur Mehdi. Un film hommage qui explore et témoigne de tout ça, en faisant l’effort de diffuser ça au plus grand nombre, comme cette discussion que l’on est en train d’avoir. J’ai eu la chance de vivre des moments assez privilégiés, j’ai envie de les transmettre à des gens qui n’ont pas connu ça. Si les réussites artistiques ne sont pas documentées et transmises de façon éloquente, elles vont disparaître.

A : On a parfois l’impression, même en 2011, que la culture rap est encore à construire en France. C’en est presque décourageant…

T : C’est décourageant. Moi, je suis tellement amoureux de ce genre musical, de cette culture qui m’a tellement apporté, que je ne pourrai jamais m’en distancer. Avec la France, j’ai un peu baissé les bras, c’est pour cette raison que je travaille beaucoup aux États-Unis aujourd’hui. Je me retrouve avec des interlocuteurs auprès desquels je n’ai pas besoin d’argumenter que le rap, ça vaut le coup. Avant, j’amenais tout le temps des disques de rap français à mes potes de l’industrie musicale aux États-Unis. Je leur donnais l’info. Au fur et à mesure des années, j’en ai amené de moins de moins. Aujourd’hui, je n’amène plus rien. J’amène juste mon talent pour bosser avec eux, quand ça les intéresse.

Je vois la culture hip-hop, là-bas, à un tel niveau de maturité, avec une existence commerciale phénoménale. Il y a là-bas une telle maturité que cette culture arrive au « full circle » : à travers un événement comme les Hip-Hop Honors, elle peut rendre hommage à sa propre histoire. J’adore la documentation, les archives sur le sujet, je fréquente pas mal de gens qui sont là-dedans. Ils te disent toujours que les Américains ont des mémoires de moineaux, qu’ils n’ont aucun respect, pas comme nous les Européens. Je les comprends, ils savent que le plus grand collectionneur de flyers hip-hop des années 70-80 est un Allemand, Johan Kugelberg. Ils savent que la plus grande exposition de graffiti, c’était en France à la Fondation Cartier. C’est vrai, mais d’un point de vue transmission de culture musicale, il n’y a pas photo. Je pars demain à New York. Tous les soirs de l’année, il y aura des tas d’anniversaires et de fêtes où tu vas entendre mixés plus de trente ans de production hip-hop, de Big Daddy Kane à Gucci Mane, joués tour-à-tour pour des gens qui peuvent avoir entre 12 et 45 ans. Et ça n’importe où aux États-Unis, de New York jusqu’au fin fond du Kentucky. Par rapport à la France, c’est incomparable.

Franchement je pense qu’ils ont bien profiter de la jeunesse etdu talent de certains membres de timebomb tout faire pour les étouffé . Un groupe comme les xmen même avec le temps ils assurent en concert sur les freestyles