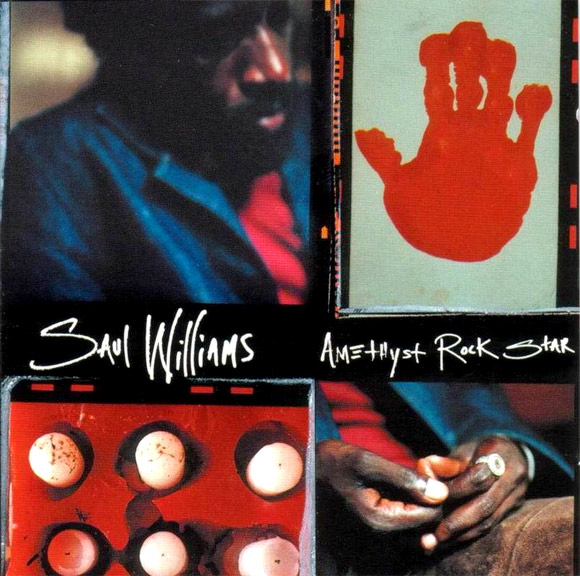

Saul Williams

Amethyst RockStar

« Améthyste: nom féminin (du grec amethustos, qui préserve de l’ivresse). Pierre fine, variété de quartz, de couleur violette. En astrologie, l ’améthyste est la pierre-totem des personnes nées au mois de février.

« Un jour, à Bamako, capitale du Mali, un vendeur expliquait à ma mère la signification du vêtement traditionnel qu’elle voulait acheter. Il était très étonné que je l’écoute : ‘Les jeunes, ici, ne veulent plus rien entendre des anciens’. Il a montré la télé : ‘Il n’y a plus que MTV qui les intéresse’. Le soir, dans une boîte, j’ai vu des gars, Timberland aux pieds et jeans extra-larges, qui dansaient sur Eric B. & Rakim. Et moi, je pleurais au milieu de la piste. J’ai compris ce soir-là quel pouvoir il y avait derrière le simple fait d’être américain… Plutôt que des mecs qui jouent aux macs, il faudrait que nos videos montrent des gens qui méditent près des Pyramides : qui sait si ce ne serait pas là le dernier moyen pour que les jeunes qui vivent au pied de ces monuments renouent avec leur propre culture… C’est fou, non?″ (Saul Williams, novembre 2000).

Mille et une excuses, Monsieur Sako. Que nos coeurs et nos textes, pareils aux temps, soient durs, c’est indéniable. Nul ne peut en effet nier que les tensions durent… Que nos réminiscences sombres aient la couleur de l’améthyste, voilà qui est déjà plus discutable… En conclure que nos âmes sont tristes ? Nous vous avons connu plus charitable. Mille et une excuses, Monsieur Sako. Votre ″mon âme est triste″ asséné des cîmes de vos 23 printemps en 1998 fit trop d’émules ici-bas. Un constat de chien, mille clones de paille. Et combien de prêter l’oreille à votre exhortation à l’introspection? De ce côté-ci de l’Atlantique, ils furent peu à contester ce « Mon âme est triste ». De l’autre côté de l’Atlantique, en revanche, un homme postillonna sur « mon âme est triste ». Le 9 janvier 2001, un jeune américain de 28 ans lui substitua un « mon âme est riche » tout aussi générateur d’introspection que votre « mon âme est triste »… Mon âme est riche. Ame-rica. America… Une âme gorgée d’or. In gold we trust… Mille et une excuses, Monsieur Sako.

Ce coffre-fort qui refusa de suivre les corbillards porte une inscription : « Amethyst Rock Star ». Le gardien de ce coffre porte un nom, Williams, qui inciterait l’auditeur lambda à croire à l’avènement au premier plan du frère de Venus et Serena, la plume remplaçant les raquettes, et les mots supplantant les balles. Un nom de tennisman, et un prénom, Saul, dont le rayonnement, de source phocéenne, rend invincible.

Améthyste: nom féminin (du grec amethustos, qui préserve de l’ivresse). Pierre fine, variété de quartz, de couleur violette. En astrologie, l ’améthyste est la pierre-totem des personnes nées au mois de février.

Saul Williams, noir américain qui naquit au sortir d’un concert de James Brown, un 29 février 1972, choisit de caillasser le hip-hop un 9 janvier 2001. 1972, année du commando Septembre Noir qui ensanglanta les paisibles Jeux Olympiques de Munich. 2001, année du 11 septembre et d’un noir qui proclama « Mon âme est riche ».

Saul Williams. Fils d’un pasteur et d’une institutrice, né un 29 février, une année bissextile, une année olympique. Comme l’actrice française Jeanne Moreau. Comme le cycliste ouzbek Djamolidine Abdoujaparov.

Bachelier à seize ans, diplômé en théâtre, en langues et en philosophie. Marqué à vie par une année passée au Brésil et une autre au Mali en compagnie de sa mère au sortir de l’adolescence. Féru de hip-hop mais pas seulement. Avide d’assouvir mais pas seulement. Heureux d’éclairer mais pas seulement.

Saul Williams prône un hip-hop expérimental – le hip-hop comme expérience mentale. Ses premiers poèmes rencontrent un relatif succès d’estime? Le voici sur scène, à confronter lesdits poèmes à l’expérience de l’oralité, de la diction. Proclamé figure de proue du mouvement slam – sorte de récitation scolaire emphatique, qui nécessite la foi mystique d’un Desmond Tutu, la gouaille désinvolte d’un Method Man et le sens de la métaphore athée d’une Tori Amos -, ce n’est déjà plus les planches qu’il brûle mais l’écran qu’il crève. Caméra d’Or au Festival de Cannes 1998, « Slam » de Marc Levin élargit le public du slam, et asseoit la notoriété de Saul Williams, dont la présence habitée hante chaque scène et chaque spectateur du film.

Poète, slammeur, acteur : tel le roi Midas, tout ce que touche Saul Williams semble se transformer en or – « in gold he trusts ». Pourtant, comme pour se préserver de l’ivresse de ces succès, celui-ci se pare de la pierre d’améthyste et se rend une nouvelle fois là où nul ne l’attend, à savoir dans les bacs de hip-hop.

Pourquoi nul ne l’y attend ? En raison de deux prises de position qui l’isolèrent d’emblée. La première prise de position a le mérite d’être concise : « Les rappeurs sont les gens les plus conservateurs que je connaisse ». La seconde prise de position concerne la finalité recherchée par le biais de la musique. Chez Saul Williams, le but est limpide : être le plus populaire possible, toucher le plus de gens et le plus vite possible.

Ce double sentiment d’urgence et de traction sous-tend les onze titres qui composent l’album « Améthyst Rock Star », album protéiforme, volontairement bancal selon les desiderata de son architecte, flirtant avec le spiritisme à mesure qu’il convoque les ombres portées de Jim Morrison, Jimi Hendrix, Michael Jackson et de tant d’autres encore.

L’âme est riche – Ame-rica : tel est le crédo. Encore faut-il l’exprimer, rap-peler cette richesse oubliée. C’est là tout l’enjeu du projet : prendre le hip-hop à bras le corps, refermer les portes ouvertes pour mieux les défoncer à coups de roches (d’améthyste), expulser les prisonniers de la grotte de Platon et les tourner face au soleil, afin qu’ils regardent le monde tel qu’il est, et non tel qu’il leur a jusqu’alors été montré.

L’expérience s’annonce violente, pas loin d’être traumatisante. Autant en attester de suite: elle l’est. Quand bien même Rick Rubin en personne – producteur notamment de groupes aux sensibilités aussi variées que Public Enemy, Tom Petty & The Heartbreakers, les Red Hot Chili Peppers ou Johnny Cash – ait été appelé en renfort sur la planète Williams pour apporter sa patte savante aux instrus de Saul.

L’expérience s’annonce violente, pas loin d’être traumatisante. Autant en attester de suite : elle l’est. La parole se change ici en arme de construction massive.

C’est la raison pour laquelle, une fois n’est pas coutume, cette chronique s’efforcera d’aborder les onze titres de l’album un à un, et se permettra même de traduire certains passages cités.

Austère voire sacrilège de prime abord, cette démarche s’avère en fait la plus à même de pénétrer réellement en profondeur ce disque minéral, tant le rapport disque/auditeur s’apparente ici à un rapport Boeing/World Trade Center.

‘La La La’

« Nigga you betta drink half a gallon of Shaolin before you pluck the strings of my violin »… Le fauve est lâché. En 2’38, une première facette de la pierre d’améthyste se trouve polie, lustrée, prête à être lancée à la face des sourds d’oreille… Un violon qui rôde, une batterie qui traque ledit violon sans jamais parvenir à le rattraper, le tout entrecoupé d’un choeur façon Petits-chanteurs-à-la-gueule-de-bois. Au-dessus de ce brouhaha, Saul Williams et son tapis volant se livrent à une relativisation tranchante du mouvement hip-hop – et, à travers lui, de l’ensemble du tragique destin des Noirs américains -, plongeant ses frères MC dans la grande marmite du Temps, de l’Espace et des Sens, marmite au fond de laquelle ils finiront par distinguer leur propre reflet, ce reflet caché qu’ils ne savaient voir, faute de révélateur. Témoin la cinglante mise au point finale: « While you rhyme about being hardcore, be heart-core ! What is that we do art for ? »… « Métaphore, méta-faute. L’heure est à la guérison ; pourquoi ne pas faire de rimes à propos de ce que vous ressentez, ou ne ressentez pas ? Jouez avec les cartes qu’on vous a servies ! ». Et de conclure d’un énigmatique « Cancel the apocalypse, metaphorically speaking »… Inattentue, cette chûte roublarde – qui tend à dire peu ou prou à l’auditeur que ce qu’il avait jusqu’alors pris pour des lanternes n’était que vessies – sera reprise quelques mois plus tard par ce cher Oxmo Puccino, en toute fin de ‘Boule de neige 2001’ (« C’était dès le début de ce texte qu’il fallait calculer… »).

Deux minutes et trente-huit secondes de combat. Un adversaire – le hip-hop-à-oeillères – saoûlé de coups et recroquevillé dans les cordes. Et Saul Williams, debout et bouillant, fringant et griffant, de se présenter déjà face à son prochain adversaire: Mumia Abu Jamal himself.

‘Penny For A Thought’

Que dire de ce titre ? Que dire de ce poème rappé, à la rythmique de mammouth-jouant-à-la-marelle ? Rien. Ou plutôt tout. Toute la vision de Saul Williams est là, son outrance théâtrale comme sa rigueur de philosophe, sa retenue comme sa démesure… Au début des années 1970, il se disait de l’équipe de football de l’Ajax d’Amsterdam qu’elle avait inventé le football total : onze hommes attaquaient en défendant et défendaient en attaquant ; le pressing sur l’adversaire était permanent… De là à dire que Saul Williams signe ici le poème total, il n’y a qu’un pas. Ce pas, il le franchit, et nous avec : sans sombrer dans le servile commentaire-paraphraseux du morceau et afin d’éviter de passer à côté de son essence, autant en citer franco de larges extraits – traduits, pour plus de clarté. Parole, ils se suffisent à eux-mêmes :

« Effacez l’Apocalypse (notez le lien avec la fin du morceau précédent)… Boîtes de voies lactées illustrées d’images d’une planète manquante. A la recherche d’un rêve américain, cet idiot pense actuellement qu’il pourrait conduire son Hummer sur la Lune, les enceintes crachant du DMX tiré de la B.O. d’un épisode de South Park… Les Noirs avaient coutume de racheter leur famille pour les sortir de l’esclavage. A présent, nous achetons des chaînes et des terrains de golf, fumons et buvons, et ils nous paient pour enregistrer ça, et encore plus si vous l’écoutez…Quelqu’un me demande qu’est-ce que je devrais faire de l’argent ? J’avoue, j’appréhende… Dîtes-moi ce que vous pensez que je devrais faire de cet argent ? Combien exactement ça coûterait pour libérer Mumia ? Et qu’est-ce qu’il fera de sa liberté ? Témoigner à la radio ?.. La programation radio, c’est justement ça: un cerveau lavé et vidé d’objet – pour être honnête, certaines libertés de parole me rendent nerveux… Et vous, vous qui recherchez un martyr sous la forme d’un homme : les cheveux comme une crinière, avec une main tendue… Dans un monde de pensées sévères, réactionnairement sur la défensive et contre-intelligent, qu’est-ce que c’est exactement que l’innocence? Merde à l’innocence… Je crois en l’existence de la brutalité policière… Alors à l’ordre de qui dois-je mettre les chèques? Que diriez-vous si je vous payais en prières ?.. Un jeune enfant fixe un écran lumineux, paralysé par des récits violents. Son adolescent de père lui dit que c’est ça la vie, et non cette merde de Barney… Un dinosaure pourpre qui parle d’amour, un Noir qui parle de sang. ‘Lequel des deux est fidèle à la réalité, fiston ? Qui a fabriqué ton acier, fiston ?’… Hardcore. Basé sur des éléments issus du noyau de la Terre… Merde à tout ça ! Je vais continuer à parler jusqu’à ce que ma gorge enfle… Un M.C. dit à une foule de centaines de personnes de lever leurs mains en l’air. Un braqueur entre dans une banque et dit à chacun de lever ses mains en l’air. Un prêtre donne sa bénédiction pendant que les membres de sa congrégation lèvent leurs mains en l’air… J’adore l’image du bienheureux Bouddha avec ses mains en l’air… Levez les mains si vous êtes désorientés. Définissez demain. Votre système de croyance ne pèse pas plus lourd que le système de ma bagnole. » (…)

« Time is money. Money is time. So I keep seven o’clock in the bank and I gain interest in the hour of God. I’ m saving to buy my freedom. God grant me wings. I’m too fly not to fly (je plane trop pour ne pas m’envoler). Eye sore to look at humans without wings, so I soar. And find tickles in the feathers of my wings. Flying hysterically over lands. Numerically, I am seven mountains higher than the valley of death. Seven dimensions deeper than dimensions of breath ».

‘Robeson’

Dur de se relever de ‘Penny For A Thought’. Saul Williams lui-même est vidé, à cet instant du disque. Il sombre alors dans un sommeil réparateur, peuplé de rêves dadaïstes. Soyons honnête: à moins d’être sous opium, il est difficile de s’emballer pour cet exercice d’écriture automatique aux sonorités sombres comme le hall d’un phare éteint. Ne reste peut-être que le clin d’oeil à sa fille Saturne, pour laquelle il abrège sa ballade stanislaslemesque, irréelle et cosmique: « Il faut que j’aie fini à temps pour rentrer de Saturne à l’école. Il faut que je sois rentré à temps pour prendre Saturne à la sortie de l’école ». A vrai dire, seuls les exégètes de l’oeuvre de l’immense Paul Robeson (1889-1976) saisiront certaines subtilités et clins d’oeil du morceau. Footballeur américain, juriste, orateur, poète, acteur, militant humaniste à l’heure de la ségrégation, traqué sous le Mc-Carthysme, il est indéniable que le parcours de ce glorieux ancêtre aura fortement inspiré le sens que Saul Williams a décidé de donner à son existence. Il n’aurait su lui rendre plus bel hommage qu’en donnant son nom au titre d’un de ses morceaux. Hommage discret d’une âme riche à une âme riche.

‘Tao Of Now’

Au sortir du très personnel et opaque ‘Robeson’, ‘Tao Of Now’ apparaît comme une bouffée d’air frais. La présence d’Esthero n’y est pas étrangère. La chanteuse à l’haleine Hollywood-fraîcheur est alors en pleine bourre : elle vient d’avoir le privilège de clore le martial « Kakusei » du japonais DJ Krush (1999), et sa voix est connue de tous les night-clubbers du quartier Adam’s Morgan de Washington D.C., puisque c’est elle qui accompagne les Black Eyed Peas sur le fracasse-popotin ‘Week-ends’ (2000). Au sortir de l’étouffant ‘Robeson’, donc, la présence mentholée d’Esthero apparaît comme une bouffée d’air frais. Mieux, elle galvanise le poète Williams, des amethyst rock star plein les yeux, et les yeux dans l’air, la terre, le feu et l’eau, sur une instru très « Daddy-Yod-est-dans-la-place » : « What else are we leaving for, if not to create fiction and rhyme ? My purpose is to make my soul rhyme with my mind over matter. Mind’s create matter. Mind’s create fiction as a matter of fact. As if matter were fact. Matter is fact, so spirit must be fiction. Science fiction. Art fiction. Metafiction ».

‘Fearless’

Esthero emportant dans l’éther le tellement tellurique Tao d’aujourd’hui, Saul Williams poursuit seul contre tous ses expérimentations mystico-sonores. Direction à présent le hard-pop-rap. Rap, parce que l’essentiel du texte est rappé. Pop, parce que Saul Williams détourne ici le vieux ‘She’s out of my life’ de Michael Jackson (1979). Hard, parce que le fond sonore et les modulations de la voix du chanteur tendent plus ici vers le patrimoine de Led Zeppelin que vers celui de Xzibit. Le résultat est mi-figue, mi-raisin. En choisissant de titiller la résistance de l’auditeur sur le thème impudique de la rupture amoureuse (« Je frottais de mon pouce la paume de sa main, lit de plumes où dormait un psaume. Aujourd’hui je marche. Hier je volais. Et maintenant nous dansons »), Saul Williams double les risques d’être incompris, voire de saoûler l’auditeur. D’où le titre : ‘Fearless’… Le temps le révélera peut-être précurseur. Le temps, mais pas l’Histoire. Dès 1986 en effet, le chanteur brésilien Caetano Veloso osait une reprise tropicaliste du fameux ‘Billie Jean’, de Michael Jackson. De passage au Brésil quelques années plus tard – il y restera un an, en compagnie de sa mère -, il est probable que Saul Williams s’imprégna fortement de cette culture touche-à-tout et débridée, initiée par les Caetano Veloso, Gilberto Gil et autres Tom Zé. Le temps le révèlera peut-être précurseur, mais pas l’Histoire.

‘Untimely Meditations’

Retour en territoire qui l’a fait connaître: le slam. Sha-clack-clack. Musique triturée, dilatée, à la façon du travail de Cliff Martinez sur les films de Steven Soderbergh, en plus torturé. Voix amplifiée par un écho étrangeoïde, rejoignant ici les expérimentations d’un Mike Ladd, fameux slammeur qui assurait certaines premières parties des concerts de Saul Williams, distillant au goutte-à-goutte quelques extraits de son startrekien « Welcome to the afterfuture » (2000). Qui dit expérience dit résultat. Ce retour en territoire connu semble transcender l’âme de l’homme, et plus encore celle du poète. Toujours phosphorescentes, les métaphores qui émaillent ces méditations intempestives deviennent enfin accessibles (« Here and now are immense. Seconds are secular, moments are mine. Self is illusion, musics divine »), épidermiques (« Maybe you’ve heard of us. If not then you must be trying to hear us. And in such cases we cannot be heard, we remain in the darkness, unseen. In the center of unpeeled bananas we exist. Uncolored by perception, clothed to the naked eye. Five senses cannot sense the fact of our existence. And that’s the only fact. In fact, they are no facts. Fax me a fact and I’ll telegram a hologram ; or telephone the son of man, and tell him he is done. Leave a message on his answering machine, telling him they are none »), voire mathématiques – « You’d have to do math : divide a smile by a tear times fear equals mere truth » (« Fais-donc le calcul : divise un sourire par une larme fois la peur égale la simple vérité »).

Grand moment de l’album: au creux du morceau, Saul Williams place sans en avoir l’air le compte-rendu d’une scène-pivot du film « Slam » : la scène, fameuse, où le personnage de Raymond Joshua, interprété par Saul, est sommé de choisir son camp dans la cour intérieure de la prison, prison divisée en deux bandes rivales séparées par une ligne tracée au sol, ligne sur laquelle se tient Ray. Au moment où un cercle de haine se referme sur lui, Ray laisse éclater sa fureur, sous la forme d’un poème pétrifiant où il est question – déjà – de pierres d’améthyste, de négros irresponsables et manichéens, de lune, d’étoiles et de soleil, et surtout du refus de se laisser engrainer dans le moindre carcan mental. Et le cercle de la haine de voler en éclats. Ce qui donne ici: « God and I are one. Times moon, times star, times sun : the factor is me. You remember me ? I slung amethyst rocks on saturn blocks, until I got caught up by earthling cops. They wanted me for their army or whatever. Picture me : I swirl like the wind, tempting tomorrow to be today, tip toeing the fine line between everything and everything else. I am simply Saturn swirling seven through sooth, the sole living heir of air » ( » … je suis juste Saturne agitant ses sept anneaux en vérité, seul héritier vivant de l’air »). Les Gravediggaz-addicts, pour leur part, ne manqueront pas de relever les nombreux parallèles existant entre ce titre et le légendaire troisième couplet de Fruikwan, a.k.a. Gatekeeper sur le décidément capital ‘The night the Earth cried’ de 1997… Ce n’était donc pas fortuit si, dans « Slam », confronté en fourgon cellulaire à un asiatique hystérique lui conjurant d’arrêter de lui rapper dans les oreilles ( « There’s an M.C. in the van !… Shut the fuck up. Shut the fuck UP ! Shut the FUCK UP ! Please SHUT-THE-FUCK-UP !!! »), Ray-Saul se contentait de lui répondre d’un placide: « Tu connais le Wu-Tang ? »… Afin de digérer tout cela, Saul Williams nous laisse sur un vibrant « Ommm… » tibétain, passerelle discrète vers le titre suivant.

‘Om Nia Merican’

« I’m the omni-american, born of beats and blood, the concert of the sun, unplugged » : c’est par ces quatre vers, martelés a capella puis en beat-boxing-imitation-pulsation-cardiaque, que Saul Williams prit l’habitude de débuter les concerts de sa tournée. Ces quatre vers fiévreux, bientôt lacérés par une guitare électrisée et les cymbales de l’orchestre, avaient le don de planter l’ambiance, installant un lent crescendo annonçant – mais qui aurait pu le prédire à l’époque ? – son fameux ‘Not in Our Name (Pledge of Resistance)’ du printemps 2003, hymne pacifiste à l’heure de l’engagement inintelligent des troupes U.S. en Irak. C’est que ‘Om Nia Merican’ n’y va pas avec le dos de la cuillère vis à vis de la bannière étoilée. Le fait que les lyrics contenus dans la pochette zèbrent sans vergogne ladite bannière était déjà un premier signe. Le spectre de Franz Fanon en est un autre. Autoproclamé damné de la terre, homme noir au masque blanc, Saul Williams cogne sec, par flashes s’exprimant en litres ou en watts : « Vingt mille légions de négros sous les mers. Nuages d’écumes laqués d’encre, elle tache avec la pluie, fait illico d’un arbre un livre. Aux premières lueurs de l’aube, faux évêque chevalier, enfants de la nuit, que les reines prennent désormais les rois. Maintenant le sable qui s’écoule exige que nos décisions soient opportune ». Ce n’est pas assez clair? « Je suis les pages de l’Histoire, le nez entre les lignes. La vérité cachée derrière vos symboles et vos signes ». Notons toutefois que même au fond du trou, Saul Wiliams n’abdique pas. « Mon âme est triste » ? A d’autres. « Mon âme est riche », et plutôt mille et une fois qu’une : « Je suis le sang de la matrice, la marée montante de la lune. La face obscure que la lumière ne peut cacher ». (…) « I’m the sun of a minister, love a teacher. My mother taught me well, so I rebel ». En sus du clin d’oeil appuyé à « Dark side of the moon » (1973), chacun appréciera la filiation assumée entre ‘Om Nia American’ et ‘Another brick in the wall’, de Pink Floyd (1979) : « We don’t need your education. We don’t need no thoughts control. No dark sarcasm in the classroom. Hey, teachers, leave the kids alone ! ».

‘1987’

1987. Saul Williams a quinze ans et toutes ses canines. Le hip-hop, quant à lui, tombe ses premières dents de lait. La musique se fait audible, mais le texte est obscur. Il semble s’agir d’une narration. Mais cette narration est lardée de trop d’éclairs de poésie pour être véritablement perceptible. L’immense dilemme des convaincus face à ceux qu’ils doivent convaincre avait déjà été énoncé avec on ne peut plus de clarté dès 1998 par le journaliste Christophe de Ponfilly, de retour d’Afghanistan : « Prêcher, oui, mais dans quel désert ? » Telle est la question que l’auditeur se pose à l’écoute de ‘1987’.

‘Coded language’

Warning. Morceau-clash.

Parental advisory : explicit content. Tempo type Raprazent signé DJ Krust, disciple patenté de Roni Size. Saul Williams signe ici sa propre Déclaration des Devoirs de l’Homme et du MCtoyen, fustigeant sans une once de pitié – mais avec quelle élégance! – les rappeurs de son temps : « Motherfuckers better real-eyes now is the time to self-actualize ». Toujours inspirées, les invectives sont pourtant sans équivoque : « Des déclarations comme : ‘Keep it real’, surtout quand elles ponctuent ou anticipent des pratiques ultraviolentes, infligées psychologiquement ou physiquement, seront par là-même vues comme rétroactives et non représentatives de la recherche d’identité individuellement déterminée ». S’ensuit une liste d’une cinquantaine de noms ayant marqués l’histoire de la pensée, de Paul Robeson – décidément – à Tupac Shakur, via Gandhi, Steve Biko ou le pharaon Akhenaton. Cette liste de noms illustres, Saul Williams la hurle au bord de la transe. En concert, cela vire vite au rite vaudou, et un frisson parcourt l’assemblée, comme si l’esprit de ces illustres accordait un peu d’attention aux gesticulations de ce grand échallas hirsute. C’est une expérience étonnante. L’unique moyen de comprendre la portée du titre du morceau. ‘Coded language’, ou la seule pirogue en partance pour les « lands of the lost souls », si chères à Sage Francis.

‘Our father’

Conscient d’avoir poussé nos nerfs à rude épreuve lors du morceau précédent, Saul Williams décide d’apaiser son auditoire, sans pour autant perdre de vue sa volonté d’oeuvrer en élévation constante. Alors un Saul Williams chasse l’autre. Place au Révérend Saul Williams Sr., pour un prêche de plus de quatre minutes, enregistré au temple baptiste de Newburgh, N.Y., en 1999. L’instant est émouvant. Reprenant son idée évoquée dans ‘Penny for a thought’ de payer ses contemporains en prières plutôt que par chèques, Saul Williams passe ici de la profession de foi à l’acte proprement dit : « Dear goddess, we made this breakfast just for you as an offering. Can you hear us now ? ». Cette courte prière, Saul Williams va la répéter jusqu’à plus soif, jusqu’à ce que l’auditeur réalise soudain que le disque qu’il s’efforce d’écouter sinon de pénétrer ne s’adresse pas à ses pauvres oreilles de terrien. Non. Le disque s’adresse à une personne, et une seule : « Dear goddess, we made this breakfast just for you as an offering. Can you hear us now ? »

Comme pour ‘Coded language’, il n’est pas inutile de voir ce morceau joué sur scène pour en cerner toute la puissance mystique. Il n’est pas inutile de voir Saul Williams, barbe hirsute et main tendue vers le ciel, répéter inlassablement sur fond d’un crescendo de violons et de batterie que n’auraient pas reniés les canadiens de Godspeed You ! Black Emperor ou leurs acolytes de A Silver Mount Zion : « Dear goddess, we made this breakfast just for you as an offering. Can you hear us now ? ». Le spectacle est fascinant, et le retour sur terre se fait presque à regrets.

‘Wine’

La pierre d’améthyste ayant pour première vertu celle de préserver de l’ivresse, la boucle ne serait pas bouclable sans titre consacré à ce qui génère l’ivresse. Ultime métaphore d’un album qui en compte treize à la douzaine. Ultime métaphore, mais pas la moindre. D’abord parce qu’elle est le théâtre d’un ultime emprunt au poème-charnière du film « Slam » – la stance terrifiante déclamée au milieu de la cour de la prison -, quasiment mot pour mot : « Never question who I am. God knows, and I know God personally. In fact he lets me call him ‘me’ ». Sous couvert de s’en remettre à Dieu, et de la même manière qu’un bon cuveur de rouge parvient à oublier ses contingences terrestres, Saul Williams rejoint ici le courant yogi et sa technique du « lâcher-prise » : à quoi bon se crisper face au crispant ? Lâchez prise. Plutôt que repousser qui vous pousse, tirez-le à vous. Plutôt que tirer vers vous celui qui vous tire vers lui, poussez-le. Faute d’opposition, son mouvement deviendra vain, dénué de fondement puisque privé de fond sur lequel s’appuyer. En lâchant prise, vous l’aurez fait lâcher prise.

Ayant intégré ceci, l’auditeur pourra conclure, comme le Professeur Williams au sortir du cours magistral qu’il vient de dispenser, par cette sévère mise en abymes : « So do you know how I feel tonight ? Can’t you see I’m surreal, tonight ? See how I shine, I’m a star. So do you know who you are ? »

Le disque s’éteint à cet instant. Son écho rend caduques les volcaniques questions de poussières de Bien ou de flammes du Mal, de « Oooh » et de « Baaah », de 🙂 et de 🙁 . Ne subsistent qu’une constellation d’interrogations, une nébuleuse de dilemmes : faut-il guérir l’ivresse par l’améthyste ou s’enivrer car l’âme est triste ? S’attrister d’une âme riche ou s’enrichir d’une âme triste ? S’irriter d’une telle musique ou siroter ces sons ludiques ? Vivre riche car l’on est triste ou vivre triste car l’on est riche ? En vérité c’est qui le triste ? En vérité c’est qui le riche ? Si l’on t’eut fait d’améthyste, qu’eus-tu fait de tes abysses ?.. « Un jour, à Bamako, capitale du Mali, un vendeur expliquait à ma mère la signification du vêtement traditionnel qu’elle voulait acheter. Il était très étonné que je l’écoute : ‘Les jeunes, ici, ne veulent plus rien entendre des anciens’. Il a montré la télé : ‘Il n’y a plus que MTV qui les intéresse’. Le soir, dans une boîte, j’ai vu des gars, Timberland aux pieds et jeans extra-larges, qui dansaient sur Eric B. & Rakim. Et moi, je pleurais au milieu de la piste. J’ai compris ce soir-là quel pouvoir il y avait derrière le simple fait d’être américain… Plutôt que des mecs qui jouent aux macs, il faudrait que nos videos montrent des gens qui méditent près des Pyramides : qui sait si ce ne serait pas là le dernier moyen pour que les jeunes qui viventau pied de ces monuments renouent avec leur propre culture… C’est fou, non ? ».

Mille et une excuses, Monsieur Sako. Vous aviez finalement raison, quelque part : il n’y a pas si loin de l’âme triste à l’âme riche. Les deux sont à portée de pierres. Alors que les réminiscences s’ombrent aux couleurs d’améthyste, et que s’ouvrent enfin ces maudits yeux fermés.

Pas de commentaire